Un planteo que inicialmente se asoció a Cristina Kirchner: el de estimular la economía por la vía de la demanda y el consumo internoEl acuerdo impulsado por el Gabinete económico también plasmó como política de Estado un planteo que inicialmente se asoció a Cristina de Kirchner: el de estimular la economía por la vía de la demanda y el consumo interno. Pareció en principio el reclamo aislado de la accionista mayoritaria del Frente de Todos que las primeras paritarias firmadas en 45%, cuando hasta entonces la pauta privada estaba diez puntos por debajo, surgieron en entes controlados por esa línea: el PAMI de Luana Volnovich, Anses, de Fernanda Raverta, y el personal del Congreso, con la firma de la propia Cristina junto a Sergio Massa. Luego vendría el retoque discursivo del ministro Martín Guzmán y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para empezar a hablar de que este año el triunfo de ingresos sobre precios debería ser sustantivo.

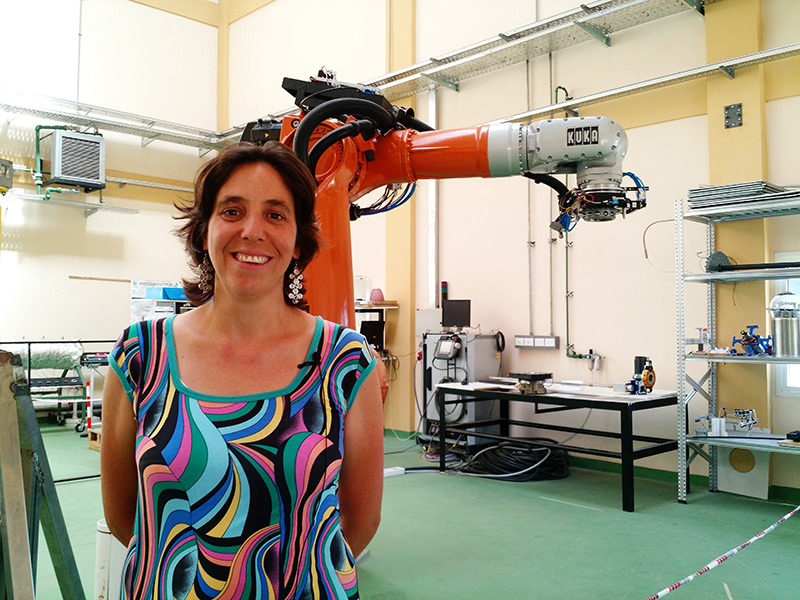

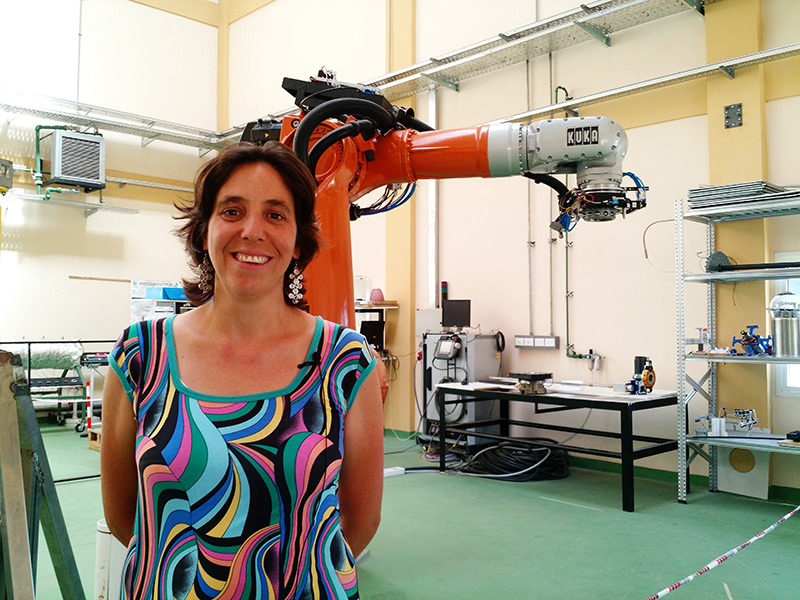

Este sistema portátil de desinfección por UV-C es un método para eliminar microorganismos sin contacto y a seco“Nuestro sistema portátil de desinfección por UV-C es un método para eliminar microorganismos sin contacto y a seco. Esto otorga ventajas al método tradicional de limpieza con productos químicos, entre las que se destacan: ser seguro para el operador y ser apto para la desinfección de tableros de comando y teclados de equipamiento crítico en estado de funcionamiento, donde el método tradicional húmedo es inaplicable”, rescató Gabriela Leiton, Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Morón, quien formó parte del equipo que desarrolló el proyecto, junto a Marcelo Mignone, Claudio Cervino, Jorge Almandoz, Martín Salinas y Alfredo Irusta. Cabe destacar que en los LED UV-C con longitud de onda de 280 nm, como la que utiliza el sistema desarrollado por la Universidad de Morón, son una opción óptima para lograr una alta eficiencia de inactivación con un consumo mínimo de energía. Actualmente, hay diversos sistemas de esterilización mediante luz UV para superficies, utilizados principalmente en la industria alimentaria y en los hospitales. Este equipamiento de desinfección es voluminoso y debe permanecer un tiempo prolongado en el lugar para que la radiación UV haga efecto. No tan desarrollados están los sistemas portátiles de luz UV para uso rápido y eficiente en ámbitos donde la instalación de sistemas UV no es factible (como hoteles, restaurantes, casas particulares) o donde la desinfección debe ser asidua y efectiva (lugares públicos y de alto tránsito). Estos espacios pueden ser tratados con rayos UV-C, alcanzando porcentajes de esterilización cercanos al 100%.

(gracias a @alfunks)

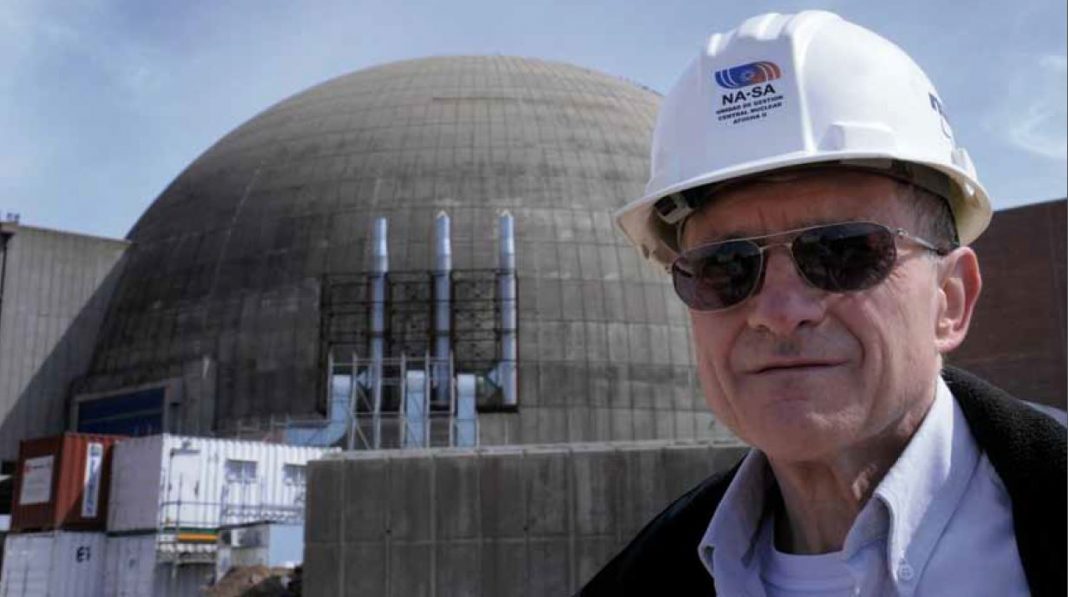

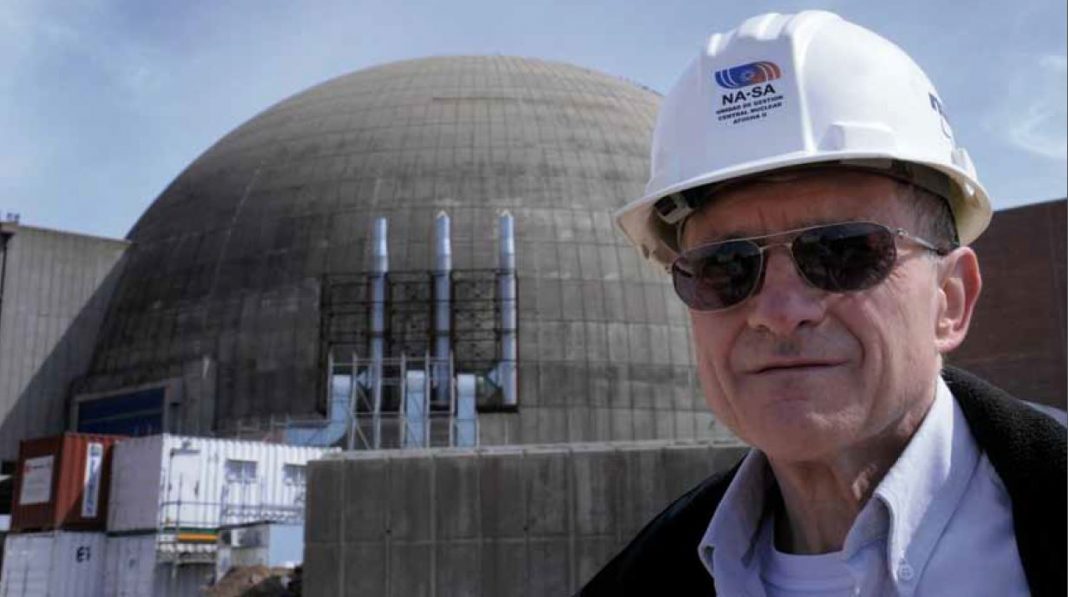

La construcción del #RA10 ya se encuentra en la etapa final de su obra civil y estos serán pasos a seguir:

— Comisión Nacional de Energía Atómica (@CNEA_Arg) July 2, 2021

?️Se realizará el montaje de todos los componentes

⚛️Comenzarán a fabricarse los combustibles del reactor

?La Autoridad Regulatoria Nuclear formará al plantel de operación pic.twitter.com/uopnme3bi9

?? Una vez en marcha, el reactor multipropósito #RA10 ⚛️ asegurará el autoabastecimiento local de radioisótopos para uso médico, brindará nuevas herramientas para la investigación básica y la industria basadas en técnicas neutrónicas. #SomosCNEA#ReconstrucciónArgentina ⬆️ pic.twitter.com/iRRcaHphzF

— Comisión Nacional de Energía Atómica (@CNEA_Arg) July 2, 2021

Pueden ser utilizadas para techos, paredes o cielorrasos y reemplazar otro tipo de materiales.Los paneles a base de rastrojo de trigo representan una oportunidad disruptiva en el desarrollo de la construcción verde en el país ya que solo consumen solo el 12% de la energía que se utiliza en la fabricación de otros materiales. Asimismo, con la producción de la planta de Tandil se podrían reducir 21.000 toneladas de emisiones de CO2 comparado a materiales convencionales. El intendente Miguel Lunghi aseguró que «Bioceres en su planta realizará paneles de construcción de casas en base al rastrojo del trigo, reutilizando el rastrojo del campo que no se usa y no afecta a la tierra para reconvertirlo en paneles con una tecnología original en América Latina”. Federico Trucco, Ceo de Bioceres, señaló “Desde la compañía estamos trabajando e invirtiendo en tecnologías alineadas con los objetivos de una economía neutra en carbono que a la vez permita un uso más eficiente de energía y agua”, asimismo añadió “la descarbonización de la industria de la construcción es clave en este sentido por lo que vemos en la Construcción Verde una alternativa para la creación de viviendas en el país con importantes ventajas ambientales, económicas y de durabilidad”.

El crecimiento de las empresas del belga no se detuvo durante décadas. Comenzó con 26 empleados en 1924 y llegó a 1800 en 1960. A estos se les sumaban unos 300 que llegaban para la temporada de cosechas, la mayoría desde el interior del país. Entre ellos estuvo varios inviernos el compositor y cantante santiagueño Leopoldo Dante Tévez, más conocido como Leo Dan.

Como si no quisiera asistir al ocaso de su empresa, Don Julio murió en mayo de 1975, luego de que se realizara la última cosecha. La noticia de que en Jáuregui se plantaba marihuana había llegado a Buenos Aires y las excursiones hacia esas tierras comenzaron a hacerse populares. Los jóvenes llegaban en el tren o en auto y se instalaban en los campos sembrados. Cortaban las plantas y se las llevaban en bolsas de residuos. Como las hectáreas ya eran más de 200 la posibilidad de controlarlas era reducida. Muchas veces los propios “linacos” salían a correrlos pero luego los jóvenes regresaban ´pr decenas.

El cannabis tenía poco contenido de THC y les provocaba más dolor de cabeza y sueño que otras sensaciones, pero era gratis. En ese momento, la poca marihuana que llegaba a la Argentina venía de Pedro Juan Caballero, en el límite paraguayo con Brasil. La Linera hizo denuncias sobre esos robos y al año siguiente decidió suspender la producción.

A pesar de eso, las semillas cayeron de las plantas y las plantas siguieron creciendo. Hasta que en abril de 1977 el Departamento de Toxicomanía de la Policía Federal llegó a Jáuregui e incautó 2.000 kilos de marihuana y detuvo a varios de los empleados.

El diario La Nación, en una publicación con ribetes de ficción, informaba que en la fábrica además había sido desmantelado un laboratorio de anfetaminas, donde había un medicamento llamado “Pervertín”, confundiendo el nombre con Pervitin, un remedio de la época. Todos los que estaban en la Linera en esa época niegan que ese laboratorio haya existido.

Casi al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad se metían en la empresa que había construido Don Julio, el dictador Jorge Rafael Videla firmó la ley 21671, que prohibía la “siembra, plantación, cultivo y cosecha” de la planta de cáñamo. Esa ley aún está vigente y es uno de los principales motivos porque un cultivo permitido en todo el mundo no tiene desarrollo en la Argentina. El proyecto impulsado por el oficialismo, que ya está en el Senado, intenta reparar esa situación para que se pueda volver a producir a escala industrial en base a las plantas del cáñamo.

El crecimiento de las empresas del belga no se detuvo durante décadas. Comenzó con 26 empleados en 1924 y llegó a 1800 en 1960. A estos se les sumaban unos 300 que llegaban para la temporada de cosechas, la mayoría desde el interior del país. Entre ellos estuvo varios inviernos el compositor y cantante santiagueño Leopoldo Dante Tévez, más conocido como Leo Dan.

Como si no quisiera asistir al ocaso de su empresa, Don Julio murió en mayo de 1975, luego de que se realizara la última cosecha. La noticia de que en Jáuregui se plantaba marihuana había llegado a Buenos Aires y las excursiones hacia esas tierras comenzaron a hacerse populares. Los jóvenes llegaban en el tren o en auto y se instalaban en los campos sembrados. Cortaban las plantas y se las llevaban en bolsas de residuos. Como las hectáreas ya eran más de 200 la posibilidad de controlarlas era reducida. Muchas veces los propios “linacos” salían a correrlos pero luego los jóvenes regresaban ´pr decenas.

El cannabis tenía poco contenido de THC y les provocaba más dolor de cabeza y sueño que otras sensaciones, pero era gratis. En ese momento, la poca marihuana que llegaba a la Argentina venía de Pedro Juan Caballero, en el límite paraguayo con Brasil. La Linera hizo denuncias sobre esos robos y al año siguiente decidió suspender la producción.

A pesar de eso, las semillas cayeron de las plantas y las plantas siguieron creciendo. Hasta que en abril de 1977 el Departamento de Toxicomanía de la Policía Federal llegó a Jáuregui e incautó 2.000 kilos de marihuana y detuvo a varios de los empleados.

El diario La Nación, en una publicación con ribetes de ficción, informaba que en la fábrica además había sido desmantelado un laboratorio de anfetaminas, donde había un medicamento llamado “Pervertín”, confundiendo el nombre con Pervitin, un remedio de la época. Todos los que estaban en la Linera en esa época niegan que ese laboratorio haya existido.

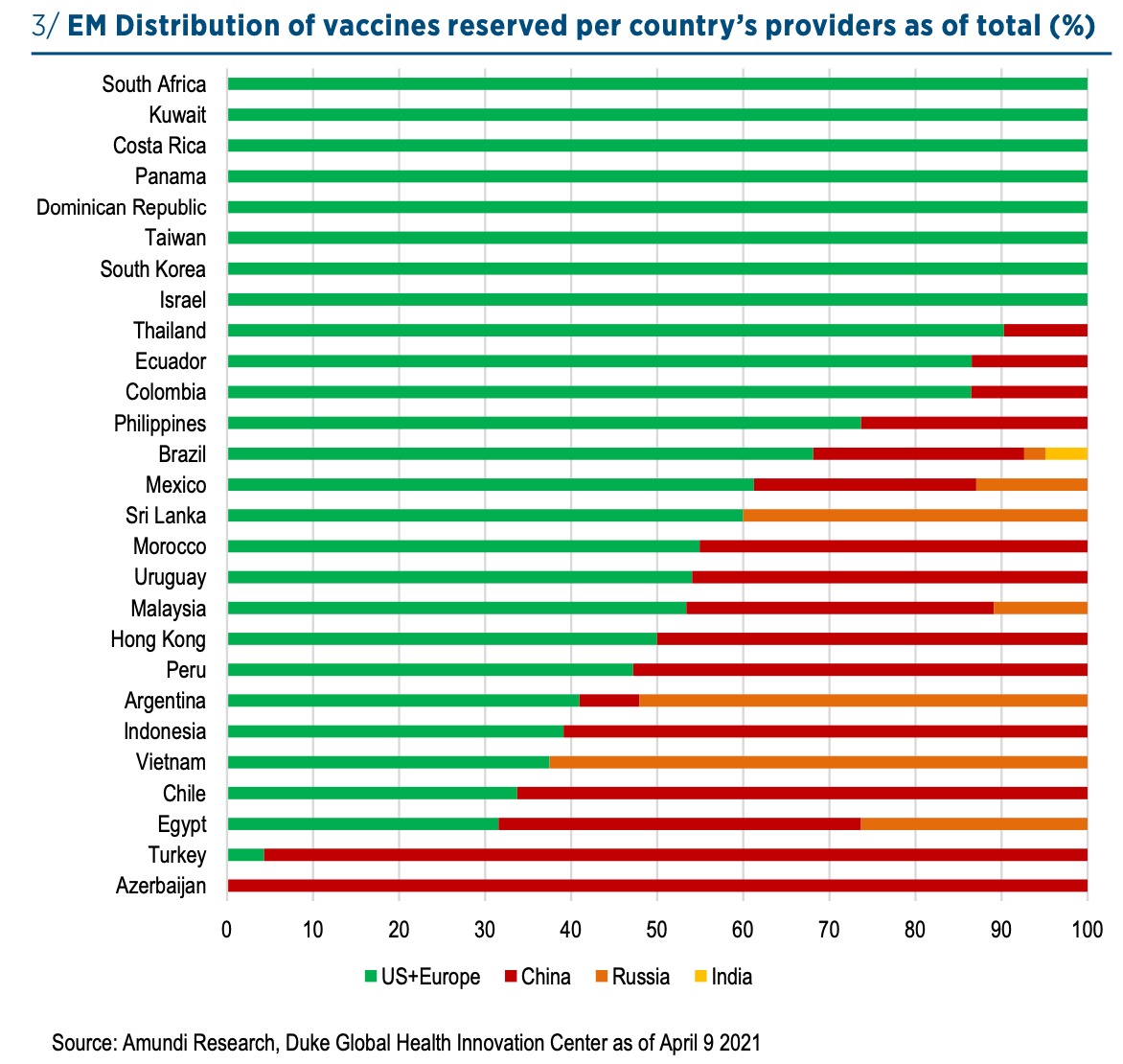

Casi al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad se metían en la empresa que había construido Don Julio, el dictador Jorge Rafael Videla firmó la ley 21671, que prohibía la “siembra, plantación, cultivo y cosecha” de la planta de cáñamo. Esa ley aún está vigente y es uno de los principales motivos porque un cultivo permitido en todo el mundo no tiene desarrollo en la Argentina. El proyecto impulsado por el oficialismo, que ya está en el Senado, intenta reparar esa situación para que se pueda volver a producir a escala industrial en base a las plantas del cáñamo.  Este era el cuadro que indicaba, de las vacunas adquiridas por cada uno de los países indicados, cuál era el origen de la compañía farmacéutica proveedora.

El color verde indica que los laboratorios eran estadounidenses o europeos (simplificando: del Atlántico Norte); el rojo oscuro, de China; naranja, de Rusia; y amarillo, de India.

Atención: este gráfico fue confeccionado con los datos al 9 de abril. Han variado. Pero creemos que da información -parcial, pero más realista que muchos análisis imaginarios- sobre la geopolítica del mundo actual.

Vemos con satisfacción que, más allá de los discursos, nuestro país había repartido sus proveedores entre 3 diferentes núcleos de poder globales. Ya antes del DNU del viernes pasado.

Suponemos que con Covishield estamos cubriendo India. No hay que descuidar a la próxima -¿una década?- Potencia Emergente.

Este era el cuadro que indicaba, de las vacunas adquiridas por cada uno de los países indicados, cuál era el origen de la compañía farmacéutica proveedora.

El color verde indica que los laboratorios eran estadounidenses o europeos (simplificando: del Atlántico Norte); el rojo oscuro, de China; naranja, de Rusia; y amarillo, de India.

Atención: este gráfico fue confeccionado con los datos al 9 de abril. Han variado. Pero creemos que da información -parcial, pero más realista que muchos análisis imaginarios- sobre la geopolítica del mundo actual.

Vemos con satisfacción que, más allá de los discursos, nuestro país había repartido sus proveedores entre 3 diferentes núcleos de poder globales. Ya antes del DNU del viernes pasado.

Suponemos que con Covishield estamos cubriendo India. No hay que descuidar a la próxima -¿una década?- Potencia Emergente.

(Agradecemos a @bernabemmm)

En los últimos años, el rover Curiosity de la NASA ha recogido en numerosas ocasiones pequeños rastros de metano en el planeta rojo.