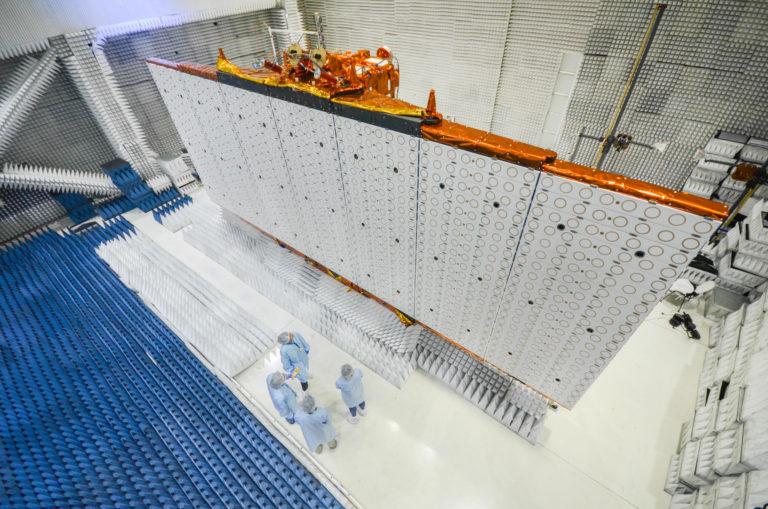

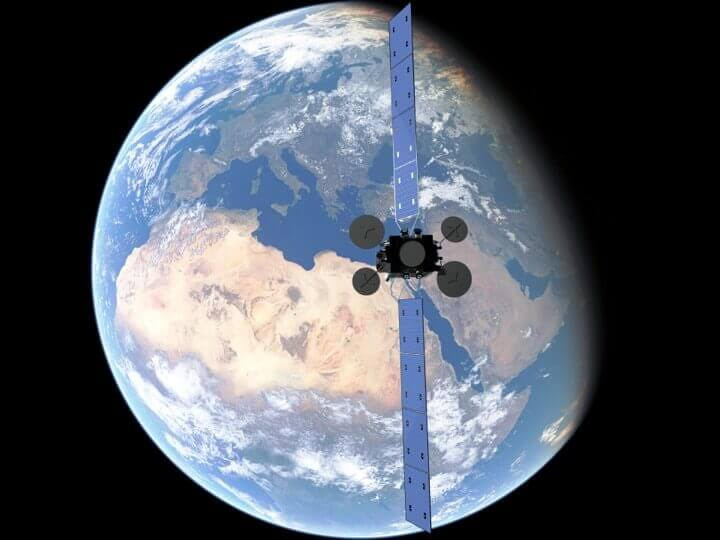

La enorme antena del radar SAR en banda L del satélite SAOCOM. Solamente el tamaño explica por qué potencias espaciales como los EEUU o la UE no quisieron aventurarse con un radar espacial de este tipo.

En 2021 INVAP firmó varios acuerdos de diseño y fabricación de radares para usuarios civiles y militares de Argentina, pero además logró su primera exportación de estos sensores complejos.

INVAP pertenece a la provincia de Río Negro y fue siempre una empresa de raíz nuclear, dedicada mayormente a reactores de investigación y sus aplicaciones médicas. Sin embargo, su éxito mundial y casi indiscutido en este campo fue posible por su baquía en varias disciplinas tecnológicas, varias de las cuales (electrónica e informática y control) le facilitaron la diversificación y los contactos con el sistema científico argentino que hoy, tras aprovechar bien algunas oportunidades y resistir muchas adversidades, la hacen pisar firme como una empresa aeroespacial, de seguridad y control de grandes espacios, y de radares. En suma, una empresa de defensa.

INVAP desarrolló su primer radar a fines de los ’90, cuando la

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) le encomendó el diseño de un

Sistema de Radar de Apertura Sintética (

SAR por sus siglas en inglés)

en Banda L.

Esto lo comentamos en muchas ocasiones: es como iniciarse en andinismo haciendo cumbre en el Everest. Un SAR no es un radar fácil de hacer. En un satélite, donde las partes móviles están bastante prohibidas por la imposibilidad de mantenimiento, un SAR consta de una antena plana y fija capaz de emitir haces móviles que sustituyan el barrido tradicionalmente ejercido por la rotación de un emisor cóncavo. Los haces tienen otra ventaja: pueden barrer un campo de 180 grados (todo lo que hay delante de la pantalla) miles de veces por segundo.

El procesamiento informático de los rebotes de radiación suele ser ulterior, y permite construir imágenes tridimensionales del paisaje bajo el satélite, asunto normalmente delegado a computadoras demasiado potentes, pesadas y voluminosas como para subirlas a bordo. Pero todos los componentes de un radar de este tipo deben soportar la radiación espacial, súbitas amplitudes térmicas de centenares de grados Celsius cuando la antena pasa de la luz a la sombra, y los ruidos y vibraciones del cohete durante el lanzamiento.

Por último, el pedido de la CONAE era bastante inusual: banda L implica emitir radiación de entre 20 y 30 cm. de longitud de onda (bastante larga), lo que pide de una antena gigantesca, casi como un frontón de squash. Eso exige también una potencia eléctrica desmesurada para lo que eran los satélites tipo de observación de la Tierra en los ’90.

INVAP hizo todo bien. Sus dos primeros radares SAR son los instrumentos principales de los dos

Satélites Argentinos de Observación por Microondas (SAOCOM), en órbita desde 2018 (el 1A) y desde 2020 (el 1B). Emiten microondas de 23 cm. de longitud de onda, capaces de penetrar parcialmente el suelo y detectar agua, o su ausencia. Por eso, se han vuelto un sistema indispensable de información para combinar con los pronósticos climáticos y prever inundaciones y sequías.

En su larga lucha por hacerse notar por la gente de campo, que ha sido fundacional y arranca en 1996, los SAOCOM

son el primer intento realmente exitoso de la CONAE de suministrar información exclusiva, que ninguna empresa rural argentina le puede comprar a la NASA o la ESA. ¿Por qué?

Porque estas agencias espaciales, y para el caso tampoco la rusa o la china, se atrevieron a construir radares satelitales en banda L. ¿Por qué?

Dése una vuelta por Google para ver fotos de las antenas SAOCOM, e imagínese que tiene que llevar eso a 660 km. de altura, suministrarle potencia, garantizar que jamás agote sus baterías y lograr que todo funcione bien 5 años. ¿Ahora me entiende? Por el momento, en este campo el único competidor es

la agencia japonesa, la JAXA, con su solitario satélite

Alos Daichii-2. Y la JAXA es cliente de la CONAE, no competidora.

Nos encantaría que el campo manifestara su gratitud poniendo algún dinerillo en los próximos satélites SAOCOM, que tan buen servicio les viene dando. Los de nueva generación probablemente pesen la mitad pero tengan mucha mayor potencia disponible, baterías de litio mediante. Con una financiación adecuada podrían no envejecer 20 años en sala de integración, como pasó con los SAOCOM, y transitar de planos a lanzamiento en 3 o 4 años, lo normal.

La Argentina es famosa por haber ido a la guerra contra la potencia número 2 de la OTAN -que viene a ser el Reino Unido- y haberle hundido entre 6 y 9 barcos con sus cazas de ataque, según quién cuente, pero a costa de pérdidas horrorosas de aeronaves. En buena parte, se debieron a que ninguna de éstas estaba radarizada. Bueno, sí, una estaba radarizada «fatto in casa»: un viejo bombardero

Canberra, el B-101.

En toda la Fuerza Aérea Argentina, el B-101 era el único avión de ataque capaz de rastrear un blanco móvil de noche, pero a velocidad de aterrizaje o despegue volaba pésimo por los vórtices aerodinámicos que producía la enorme antena incrustada en su morro.

Esa protuberancia le valió a) hacer de guía del resto del escuadrón, como un tuerto que lidera a ciegos, b) el sobrenombre de

«El Pelícano», porque parecía una de esas aves con un pez atravesado en el garguero, c) el accidente de aterrizaje que lo hizo puré en la pista de Río Gallegos, y dejó heridos a sus dos tripulantes el 5 de junio.

Que la Argentina se pusiera a construir radares a fines de los ’90 fue una consecuencia de ésta y otras muchas desventuras de guerra, y no tanto de las pérdidas de hombres y material propios,

como la de las que no sufrió el enemigo porque nuestros aviones sencillamente no lo encontraban. Lógicamente, que INVAP se lanzara a construir radares -¡y espaciales!- era también consecuencia del fin del menemismo, de nuevos aires en la Fuerza Aérea, y fue algo que en cierta cancillería cercana al río Thames no pasó inadvertido.

Pucará Fénix, con las nuevas turbinas Pratt & Withney canadienses. Con la instalación de un «pod» subalar con un radar AESA, otro pod ventral con un sensor visual e infrarrojo FixView y un «data link» encriptado también nacional, el aparato se convierte en un avión patrulla marítimo y de fronteras, con capacidad propia de ataque, pero además factible de dirigir a otros aviones de ataque desde retaguardia, como un AWACS de capacidades limitadas.

Es la misma cancillería que determinó que Chile recibiera un vetusto avión AWACS Nimrod de vigilancia aérea para tenernos, en fin, muy vigilados; reemplazado este año por 3 aviones Boeing 707 Sentry, también del año de ñaupa. El 707 no se fabrica desde 1978, y el De Havilland Comet 4 que era la base del Nimrod, desde 1964.

Algunos regalos ingleses son presentes griegos: andá a conseguir un repuesto.

Si le sirve como consuelo, nosotros podríamos -y deberíamos- radarizar aviones comerciales todavía en servicio y tener todos los AWACS necesarios para controlar los 2,74 millones de km2 de territorio continental incontestado -por ahora- que nos hacen el 8vo país del mundo por superficie. Es más, según dijo el

Brig. Gral Xavier Isaac, titular de la FAA, al asumir el cargo, además, según hemos aprendido de sensores remotos, podríamos exportar AWACS, y lo haremos. Pero los hermanos transandinos, que en la guerra de 1982 trabajaron para los ingleses, no. Para ser soplones de Su Majestad dependen de requechos de Su Majestad.

Intentos de radarización que no anduvieron

Fueron al menos dos los intentos de radarizar la aeronavegación y el control del espacio aéreo nacional: el primero data de 1976 y lo intentó el gobierno del

Gral. Rafael Videla a través del

“Sistema Integrado de Control del Espacio Aéreo” (SICEA). Previsiblemente, se generaron muchos viajes y estadías dispendiosas en EEUU y Europa, pero de radares, niente. Y se intentaba comprar llave en mano, no fabricar bajo licencia y con transferencia de tecnología, algo un poco más ambicioso e industrial. No sé si queda claro,

pero casi nadie quiere que nos radaricemos.

En 1996 hubo otro fracaso más divertido, el llamado

“Plan Nacional de Radarización” (PNR) del presidente Carlos Menem, que no era exactamente nacional. Se presentaron Hughes, Raytheon, Thales, Alenia, Indra y todos los etcéteras imaginables de la parte autodenominada «democrática» del Hemisferio Norte. Por supuesto, comprarle radares a la OTAN cuando tenemos un conflicto limítrofe de la gran siete y sin resolver con la OTAN es no sólo una pelotudez en términos militares, sino una falta de respeto horrorosa para los argentinos que lucharon en Malvinas, pero en los noventa éramos así, irrespetuosos. Y pelotudos.

Y más de lo que imagina el lector. Cada oferente del ’96 tenía su lobby, con y sin gorra, dentro de la Argentina, y ninguno cotizó precios decentes. Eran de afano. Pero como el mercado radárico mundial es caníbal, se terminaron agarrando judicialmente entre sí, acusándose unos a otros de coimeros, acaso no sin razones. Y la justicia argentina, que raramente tiene apuros, en estos casos carece de ellos, pero de un modo firme y enérgico.

Después de la casi disolución del estado nacional debido a los demasiados éxitos económicos del Dr. Domingo Cavallo, el gobierno de Eduardo Duhalde se atrevió a pedir a INVAP sus primeros radares de control de aeronavegación civil, los INKAN 2D. Y era tanta la precariedad de la aeronavegación en el país y tan debilitada estaba esa parte de la política nacional que prefiere comprar importado y de la OTAN, que la cosa pasó.

Para darle más blindaje a lo que era una compra directa, el flamante gobierno de Néstor Kirchner firmó el

Decreto 1407 crear en 2004 el

“Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial” (SINVICA), y quedó bastante claro que la futura y ulterior radarización comercial y militar de la Argentina sería cosa de argentinos, y que la única empresa capaz de ello, por un largo tiempo, sería INVAP. Todavía recuerdo la furia de algún mandadero de uno de los oferentes de los del ’96, enredado en dulce de leche judicial espeso, del que sirven en Comodoro Py, y viendo pasar la pelota sobre su cabeza.

INVAP y Maradona me han dado alegrías.

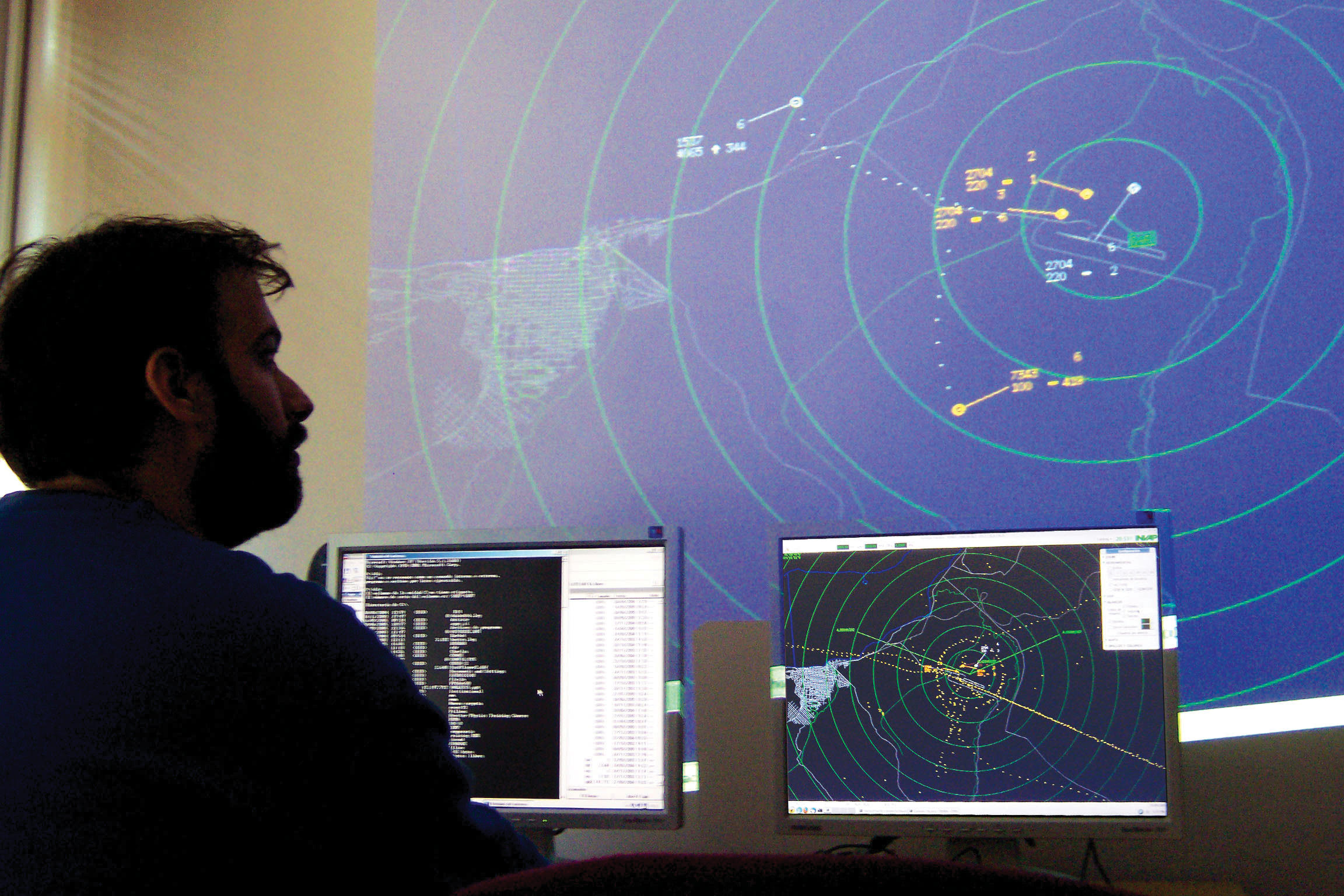

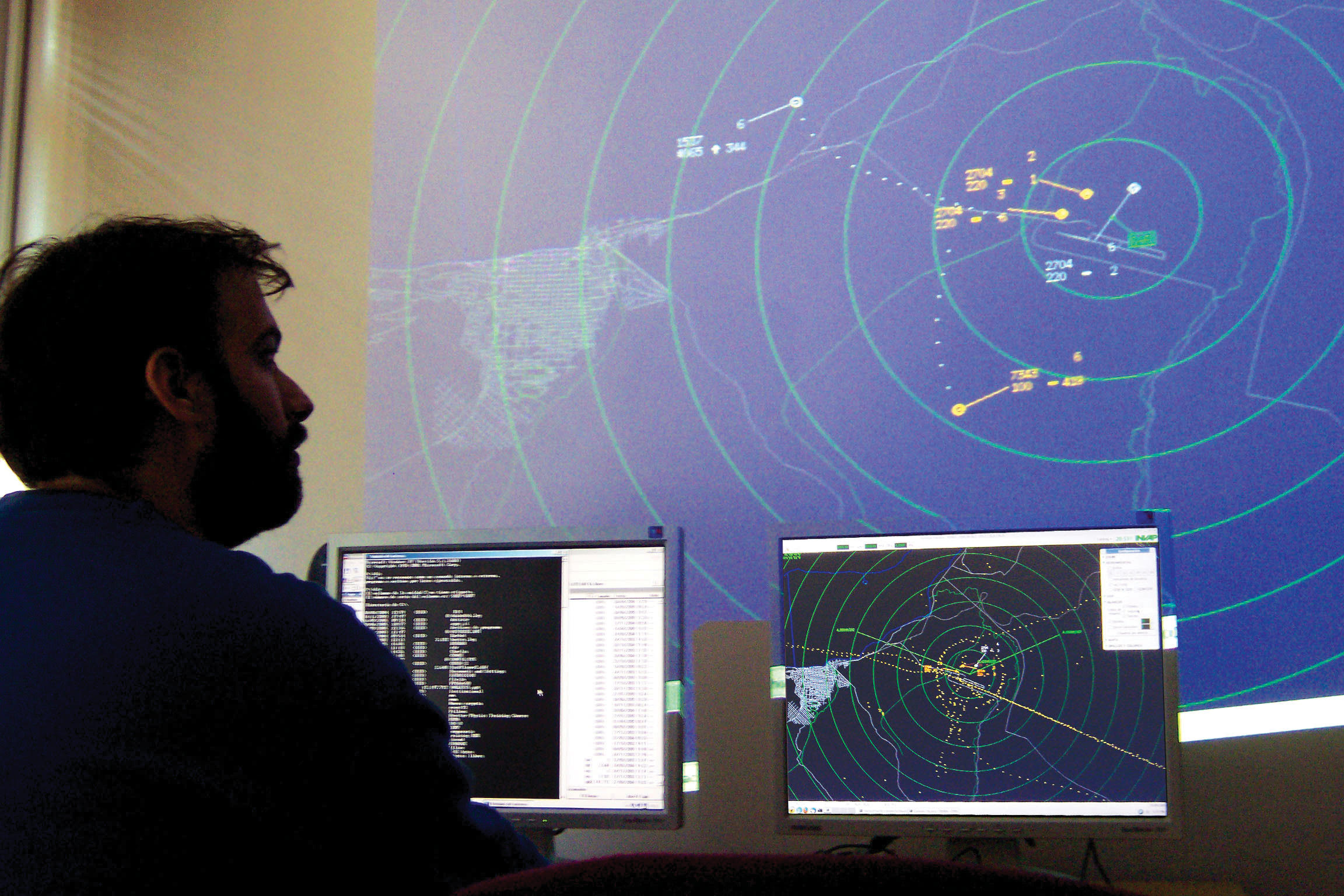

Centro de Comando y Control Aéreo ITROKOM, el primer desarrollo de INVAP allá por 2005 para integración en red de radares terrestres móviles, fijos y aerotransportados.

El SINVICA, en su diseño inicial, preveía la instalación de casi treinta radares primarios terrestres -fijos y móviles- así como también la incorporación de tres aeronaves de alerta y control aéreo tipo AWACS (Airborne Warning and Control System). Y lo primero se vino haciendo, y lo segundo (los AWACS) «te lo debo». Pero ojo, viene algo parecido en camino.

¿Cuánto se vino haciendo de lo primero? Bastante. El 95% del territorio continental argentino está dotado de 23 radares secundarios de INVAP, que dan ubicación y altura de los vuelos colaborativos. A ello se añaden 12 radares 3D militares capaces de detectar vuelos no colaborativos, lo que en buen criollo significa narcos u hostiles. Con buen criterio, INVAP no sólo hizo sus propios radares terrestres militares fijos y móviles de alcances de entre 280 y 400 km., sino que modernizó y mejoró cantidad de otros importados en poder de las tres fuerzas. Esto significó mucha ingeniería inversa, bastante aprendizaje técnico, un ahorro importante de divisas y restitución de capacidades.

Los radares de INVAP en general fueron una buena compra: inicialmente, costaban 1/3 del promedio ofertado en la licitación fallida de Menem. Pero además siguen funcionando bien, se rompen poco, el «service» viene rápido y más allá de seguir comparativamente baratos al momento de compra, lo son mucho más a término de vida útil, porque los repuestos se hacen casi todos aquí. Tome un radar cualquiera de INVAP (póngale un RMA, un meteorológico): el 80% de los componentes son nacionales. Es el promedio de todos los diversos tipos de radares de INVAP, y son decenas.

No ha sido fácil cumplir con los objetivos del SINVICA, máxime cuando inevitablemente pintan presidentes o candidatos que consideran que 1) las Fuerzas Armadas son un gasto inútil, 2) que para repartir palo y bala a los hambrientos alcanza con la Gendarmería, y sobre todo, 3) que los conflictos exteriores del país se arreglan fácil mediante la genuflexión y regalando territorios o recursos.

Pero el problema de fondo siempre fue otro: faltaba una partida de fondos directos para el rearme de las Fuerzas Armadas al menos cuando gobiernan quienes creen que deben existir. Esto, a través de la ley 27565, propulsada por el exministro

Agustín Rossi, llegó con el

FONDEF.

Este fondo por ahora no es especialmente generoso (en 2023 alcanzará el 0,8% de los Ingresos Corrientes del estado). Pero por primera vez permite que gobiernos civiles dispongan de partidas previsibles para reparación, renovación y adquisición de equipos. Y ya sea por el dólar caro o por los vetos tecnológicos del Reino Unido o por la chatarra infame que nos ofrecen arafue, muchas cosas no tenemos más remedio que hacerlas aquí.

Brindo porque eso dure.

Ya en el decreto 1407 se exigía que la radarización se hiciera con la

mayor participación posible de la ciencia y la industria argentina en el desarrollo y producción de los radares y los sistemas de comunicaciones, comando y control que se armaran con ello. El asunto no sólo generó infraestructura terrestre,

sino una pequeña pero interesante cadena de proveedores de INVAP, repartida sobre Bariloche, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y otras provincias.

En estas dos décadas y monedas de radarización por la propia, INVAP maneja bastante de taquito una tecnología que es dual «per se»: control de vuelos comerciales, seguridad náutica, pesca, búsqueda y rescate; pero también vigilancia y control del aeroespacio, fronteras y lo que nos queda de Mar Argentino después de Malvinas (nos queda 1 millón de km2, y hemos perdido entre 1,7 y 2,4 millones de km2 de Zona Económica Exclusiva, según quien calcule). Es decir, incluso lo poco que queda es mucho, y está por eso sometido a una sobrepesca pirata brutal.

Por ello, al combo de equipos nacionales hay que añadir radares aerotransportados compactos, de tipo SAR o AESA, y también los muy reducidos como para caber en la nariz de un drone de vigilancia o de navegación de un misil, y que, conexión «data link» mediante, forman parte de sistemas mayores de guiado y control, redes del tamaño del país.

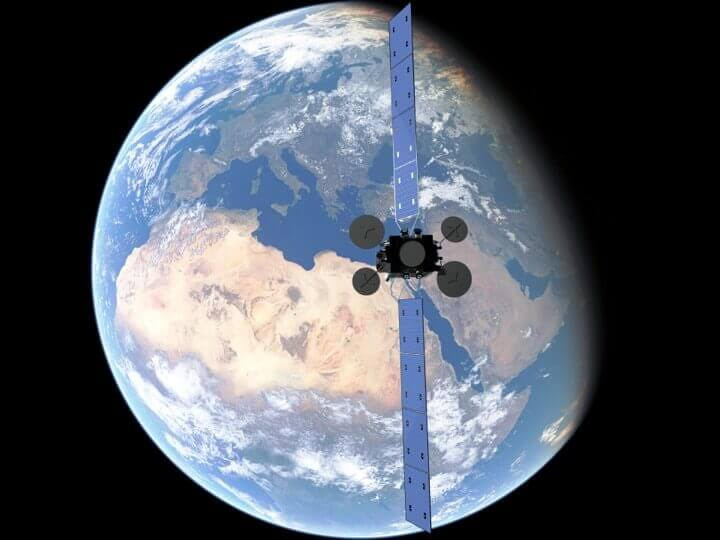

Configuración probable del satélite de telecomunicaciones ARSAT NG-1 que INVAP está desarrollando en sociedad con TAI, de Turquía.

Si consideramos que INVAP se fundó en 1974, a partir de un grupo de la

Comisión Nacional de Energía Atómica capitaneado por Franco Varotto, en 1982 ya era una empresa nuclear, con un reactor construído en la Argentina (el RA-6 de Bariloche), y en 1988 ya había participado en la construcción de 2 reactores diseñados por la CNEA en Perú, el RP-0 y el RP-10. Es más, entre fines de los ’70 y 1983 había diseñado y construido la planta de enriquecimiento de uranio de la CNEA en Pilcaniyeu, instalación secreta hasta que se informó de su existencia y buen funcionamiento a Raúl Alfonsín cuando ya era presidente electo. Con nuevas ventas de reactores a Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y Holanda, INVAP se terminó de instalar de un modo poco contestable como el principal proveedor mundial de este tipo de aparatos.

Pero vivir de este tipo de ventas es como tener un negocio de mitras papales. Se gana plata, pero en parte por la durabilidad de los Papas, la demanda es esporádica. La entrada de INVAP al negocio de construcción satelital empezó con el SAC-B, y luego se profundizó con los SAC-A, C y D, satélites de complejidad y peso crecientes, a lo que hay que sumar los ya referidos SAOCOM 1A y 1B, y -en un rubro totalmente distinto y con otra tecnología- los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones ARSAT-1 y 2. Pero más importante aún,

al atreverse a entrar en órbita con sus satélites, ARSAT empezó a darnos cierto dominio de nuestro territorio con sus radares.

A fecha de hoy, no existe ninguna empresa privada o estatal en el Hemisferio Sur que tenga 4 satélites de diseño y construcción propios en servicio

simultáneamente. De no haberse dado de baja los ARSAT subsiguientes en 2016, con gran beneplácito de los EEUU y la UE, hoy serían 6 en vuelo. De todos modos, vendrán más satélites: por sus interesantes pergaminos, INVAP se asoció con

TAI, Turkish Aerospace Industries, para una nueva línea de satélites de telecomunicaciones, el

ARSAT NG1. Literalmente, nos tocaron el timbre.

TAI no salió de un repollo ni lo hizo ayer: ex fabricantes bajo licencia del caza Lockheed Martin F-16, tienen algunos aviones propios de diseño más que interesantes y en 2019 facturaron U$ 2260 millones, así como satélites de observación terrestre. No tienen los geoestacionarios de telecomunicaciones, que deben durar 3 veces más y a alturas hasta 120 veces mayores. Pero desde que empezó la guerra de Ucrania esa firma (en realidad, una subsidiaria,

Baykar) no deja de salir en los medios. Son los diseñadores del drone

Bayraktar TB2, que lleva destruidos cantidad de tanques y barcos rusos, performance que antes demostraron con otros enemigos y en escenarios menos mediáticos (Armenia y Libia).

El teléfono les viene sonando a cada rato.

Pero volvemos a INVAP, porque con tanto satélite y tanto radar se ha transformado ya no sólo en una empresa nuclear, sino en una de defensa,

y como tal, en un pilar estratégico del estado argentino. En sus talleres y laboratorios, la empresa barilochense tiene RRHH y materiales para hacer todo lo que sigue:

- Diseñar, fabricar, testear, calibrar, mantener y modernizar radares propios de uso civil y militar; primarios y secundarios; de dos y tres dimensiones (2D y 3D); terrestres, fijos, móviles y transportables; de corto, medio y largo alcance; navales, aerotransportados y para satélites; en bandas L, S y X; de tecnologías SAR y AESA.

- Mantener y modernizar radares de otros fabricantes.

- Desarrollar y proveer Sistemas de Comando y Control fijos y móviles

- Diseñar y fabricar simuladores de radares, para entrenamiento de radaristas.

- Capacitar al personal técnico de los clientes para que operen y/o mantengan los radares.

- Sostener el ciclo de vida completo de estos sistemas

Como INVAP contrata preferentemente con otras empresas e instituciones del sector público (

CONAE, CONEA, VENG, FAdeA, CONICET, INTA, INTI, las universidades nacionales), le da un sentido profundamente industrial, práctico y de mercado a la investigación pura y aplicada del país, en general de alta calidad, pero bastante dispersa. Ayuda a agrupar la ciencia alrededor de proyectos nacionales, pocos pero concretos. Si antes INVAP transformaba en productos y exportaciones la pericia de la CONEA en ciencia de materiales, neutrónica, radioisótopos y termohidráulica, ahora canaliza las potencias de casi todos los actores del sistema científico nacional. Eso es verdad, salvo en un campo donde a partir del licenciamiento de los cultivos industriales HB4, somos una potencia emergente por otros caminos: el de biotecnología vegetal.

Pero además INVAP contrata constantemente a industrias privadas argentinas del sector aeronáutico, como

FixView para sensores remotos, o Redimec para aviónica. Al traccionar sus proyectos propios, INVAP crea puestos indirectos de trabajo muy calificados en su cadena de provisión, reduce la fuga de divisas y genera exportaciones.

Portafolio de radares de INVAP y sus usuarios

En las últimas dos décadas, INVAP ha desarrollado y/o modernizado

más de cien radares de diversos tipos y aplicaciones, tanto para usuarios civiles como militares, del Estado nacional, entre los cuales figuran las siguientes instituciones:

Fuerza Aérea Argentina, Ejército Argentino, Armada de la República Argentina, Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Subsecretaría de Recursos Hídricos, y sigue la lista.

¿Qué radares fabrica INVAP? Un poco de todo, y va por más. Le falta volumen, pero le sobra diversidad. Sigue la lista declarable:

Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA). Veintitrés unidades entregadas y en servicio bajo la órbita de la EANA.

RSMA Transportable (RSMA-T), alias «il muletto». Equipo que INVAP provee mientras hace el mantenimiento o modernización de los RSMA.

RSMA Naval (RSMA-N). Un radar navalizado, resistente a ambiente salino y a muy bajas temperaturas, instalado a bordo del

Rompehielos ARA “Almirante Irízar” de la Armada Argentina. El primario sigue siendo un

Plessey AW2 británico (en fin…), aunque modernizado por

CITEDEF (Centro de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas).

Radar de Apertura Sintética (SAR) en Banda L para Satélites. Dos unidades construidas y en servicio a bordo de los SAOCOM-1A y 1B.

Radar Meteorológico Argentino (RMA). Veintiún ejemplares para la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, 11 ya operativos.

Modernización de radares móviles AN/TPS-43 al estándar MTPS-43. Dos ejemplares ya modernizados y operativos en la FAA. Posible continuación del upgrade a dos unidades adicionales de la FAA. Para más referencias, el AN/TPS-43 instalado en Puerto Argentino guió y dirigió la mayor parte de los ataques de la Fuerza Aérea contra la Task Force, y aunque los ingleses lo cañoneaban cada noche desde las fragatas y trataron de surtirle un misil antirradar HARM, sobrevivió a todo. Noble aparato, los costos se amortizaron hace décadas, sigue vigente, merece modernización.

Modernización de radares terrestres “Rasit” al estándar “Rastreador”. Más de 45 unidades entregadas y en servicio en el Ejército Argentino. Para más datos, fue con un Rasit nada modernizado y apenas 30 km. de alcance que se le hizo la emboscada misilística de la madrugada del 12 de junio al crucero HMS Glamorgan, y aunque se salvó de hundirse, quedó fuera de combate. Otro noble aparato que merecía modernización, y tenemos cantidades.

Radar Primario Argentino de 240 millas náuticas (MN) de alcance Transportable (RPA-240T). Siete unidades fabricadas para la FAA, 5 en servicio y 2 en proceso de instalación.

Radar de Alcance Mediano (RAM), una unidad en servicio por la FAA.

Sistema de Consolas de Defensa Aérea (SCODA). Varias unidades fabricadas y en servicio con diversos clientes militares.

Radar Primario Argentino de 200 MN de alcance Fijo (RPA-200F). Cinco ejemplares en etapa de fabricación para la FAA.

Radar Primario Argentino de 170 y 200 MN de alcance Móvil (RPA-170M y RPA-200M). Un RPA170M entregado y en servicio en la FAA y [UdW1]

RPA de 200 MN de alcance, Móvil, de uso Civil (RPA-200MC). Dos unidades en construcción para Nigeria.

¡¡PRIMERA EXPORTACIÓN!!

Pod ISR con Radar AESA aerotransportado. Un ejemplar con capacidad operativa inicial a entregar a mediados de 2022 y cuatro unidades más hasta 2025 para equipar los aviones IA-58 Pucará Fénix de la FAA.

Ojo con este último radarcito, porque transforma al Pucará en un avión patrulla marítima y de fronteras con algunas capacidades AWACS. No es un Boeing 707 Sentry, pero tiene el encanto de lo local: argentino el avión, argentino el radar, y argentina la aviónica de procesamiento. Un AESA es el tope de capacidades en un radar militar: se lleva bien con una pantalla plana inmóvil, como para alojarse en espacios minúsculos, gracias a sus muchos haces móviles tiene un campo de barrido interesante (90 grados en vertical y horizontal), y puede saltar de frecuencia y perfil de onda para disimularse como radiación de microondas ambiental, sin delatar mucho su origen. Con un AESA, no es fácil transformar este buscador de blancos en un blanco, que es lo que hace hoy tan interesante pero corta la vida de los radaristas de ambos bandos en la guerra de Ucrania.

Será un gusto llevar el Puca Fénix dotado de un AESA a la próxima FIDAE, la principal feria aeroespacial del Hemisferio Sur, en 2024, en Santiago de Chile. Para decirlo con todas las letras: es un combo EXPORTABLE.

Simuladores de Radares. Entregados a varios clientes, civiles y militares.

Entre los nuevos desarrollos que INVAP se encuentra impulsando con esfuerzo propio podemos citar:

- Radar Argentino en banda X Aerotransportados (RAXA). Equipo en desarrollo por INVAP a riesgo propio para aviones y helicópteros, tripulados y no tripulados.

- Radar de Vigilancia Terrestre y Costera de 30, 50 y 80Km de alcance (RVT-30, 50 y 80). Sensores en desarrollo a riesgo propio por INVAP.

- Radar Multifunción 3D (sobre tráiler o integrado en vehículo 4×4) de 200Km de alcance para Vigilancia (RMF-200V). Desarrollo a riesgo propio de INVAP.

- Radar Multifunción 3D de 200Km de alcance Naval (RMF-200N). Sensor en desarrollo a riesgo propio de INVAP con foco en los nuevos Patrulleros Oceánicos (OPV), las Corbetas y Destructores clase MEKO-140 y 360 de la Armada Argentina.

- Radares específicamente orientados a la detección de drones y la protección de infraestructura crítica.

- Casualmente, INVAP está asociada con los fabricantes de helicópteros CICARÉ, empresa bonaerense y la única aeronáutica privada argentina que sobrevivió al menemismo, y con Marinelli, contratista agrícola santafecino, para la construcción del helidrón RUAS-160. No es imposible que estos aparatos duales, hechos para la fumigación de precisión, carguen cámaras infrarrojas FixView y algún radar de baja potencia. Son el modo más barato de extender 200 km. las capacidades de una patrullera oceánica.

2021, el año récord

Tanto para INVAP en particular como para la Argentina en su conjunto, el año pasado no será “un año más” o “común” en materia de radares.

Esto es así porque en 2021 se reactivaron de manera importantísima los procesos de radarización para distintos ámbitos del Estado Nacional, sino también porque se concretó

la primera exportación de radares “made in Argentina” a otro país.

En ese sentido, INVAP proveerá a Nigeria dos radares RPA-200MC de uso civil y cursos de capacitación para el personal que los operará las 24 horas, los 365 días del año, para mejorar la seguridad de su aviación civil.

El RPA-200MC es un 3D radar móvil de largo alcance, de diseño modular, con transmisores y receptores distribuidos en su antena, que puede operar con muy alta disponibilidad, mínimo mantenimiento preventivo y bajos costos logísticos y operativos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Esta primera exportación de radares “made in Argentina” a un nuevo mercado en el continente africano permitirá a INVAP continuar consolidándose como

un proveedor fiable y competitivo. Y no será «veni, vidi, vici», como dijo Julio César para hacerle creer al Senado que su conquista de las Galias había sido facilonga. Éste (sólo hay que recordar Argentina en 1996) es un mercado caníbal.

Lo importante es haber salido del menú.

Además, el Estado nacional celebró diversos acuerdos con INVAP para el desarrollo, provisión y modernización de más de treinta radares de diversos modelos, por ejemplo:

- 5 RPA-200F para la Fuerza Aérea Argentina (FAA) con su infraestructura de sitio asociada.

- 1 RPA-240T para la FAA con su infraestructura de sitio asociada.

- 1 Pod ISR con el segundo Modelo de Evaluación Tecnológica (MET-2) del Radar RAXA con Capacidades Operacionales Iniciales (COI) para la FAA.

- 2 RPA-200M y su simulador específico para el Ejército Argentino.

- 10 RMA para la Subsecretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, con su infraestructura de sitio asociada.

- 3 Radares Primarios PSR-SSR Modo A/C/S, ADS-B MET, 2 Radares Secundarios SSR Modos A/C/S y funcionalidad ADS-B para la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), con su infraestructura de sitio asociada.

- Modernización de 22 sistemas RSMA a RSMA-S/A (modos S y ADS-B) y provisión de unidades de ADS-B stand alone.

Entre los radares exportados a Nigeria y los acordados por el Estado nacional para equipar a las Fuerzas Armadas y otras instituciones civiles, en 2021 INVAP gestionó acuerdos por casi 180 millones de dólares en radares civiles y militares, de los cuales casi un 20% corresponde a su primera exportación.

El volumen de ventas de radares alcanzado en 2021 es una novedad, porque no sólo de diversidad vive una empresa. Genera una gran carga de trabajo predecible para los próximos años y puede dar paso a la apertura de nuevos mercados.

Todo esto da cierta continuidad, esa palabra mágica y tan evanescente cuando se trata de la Argentina y las tecnologías estratégicas.

Conclusiones

Los países más avanzados, como EE.UU., Francia, Alemania, Israel, llevan décadas implementando un modelo de gobierno que, sin importar la ideología de quienes resulten elegidos en las urnas, mantiene

un fuerte compromiso respecto a fomentar el desarrollo científico-tecnológico y productivo de sus naciones.

Eso falta, pero no es culpa de INVAP.

Esos estados priorizan que el presupuesto de sus compras de seguridad y defensa

sea satisfecho por empresas locales. Y cuando ello no es posible, exigen los mayores «offsets» y compensaciones industriales con la finalidad de lograr una autonomía cada vez mayor en el dominio de tecnologías sensitivas. Si no transferís tecnología y garantizás construcción o integración total, ni te reciben. La compra «llave en mano» es para ignorantes.

Durante la firma del contrato entre

INVAP y la Fuerza Aérea Argentina para la compra de radares, el ministro de Defensa, Lic. Jorge Taiana, afirmó que: “INVAP es un ejemplo de empresa exitosa y coloca a la Argentina entre los países que tienen proyectos de tecnología de punta. Hoy veo aquí la expansión de un trabajo exitoso, de una empresa que es reconocida internacionalmente, pero además veo la sinergia entre una empresa que funciona como una empresa comercial, pero que tiene el impulso extraordinario del Estado, que la ha puesto a competir, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional”.

El FONDEF es reciente (2021), pero permite proponerse proyectos que al menos para nosotros resultan caros: inversiones plurianuales de decenas a centenares de millones de dólares, como lo es el caso de los

radares primarios, los cazas supersónicos, misiles, buques y tanques que requiere la Defensa Nacional de un país tan extenso y rico como la República Argentina.

Ya que hemos citado a un romano, citémoslos a todos:

«Si vis pacem, para bellum», decían. Traducible como «si quieres la paz, prepárate para la guerra». Un país extenso, rico y desarmado dura en ese estado lo que un chocolatín en la puerta de un colegio. El mundo funciona así.

Dice INVAP en un comunicado:

«También resulta necesario contar con una

Ley de Investigación, Desarrollo, Innovación y Producción para la Defensa, que articule sinérgicamente las capacidades científico-tecnológicas e industriales del sector público y privado argentino para hacer un uso más estratégico y eficiente del FONDEF.

Confiamos que, más pronto que tarde, la dirigencia política argentina en su conjunto, gobierno y oposición, entenderá que invertir en tecnología nacional avanzada es la mejor manera de reequipar a las Fuerzas Armadas y, simultáneamente, genera puestos de empleo calificados, se sustituyen importaciones, se incrementa la independencia nacional al contar con una base industrial y tecnológica propia, y se generan nichos de exportación».

Se vienen nuevos tiempos, lectores. Y no serán necesariamente peores.

Daniel E. Arias

Prueba en el lago Nahuel Huapi de un radar RASIT de infantería del Ejército, modernizado por INVAP.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/JSJVDAWH7ZBFXEFN7SVL7OR5GE.jpeg)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/NKACXR4M2BDKVC75KIUML2URW4)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/J6E3MBYIXVEJRMOYQOK234DPTM.jpg)

El presidente del astillero, Domingo Contessi, celebró la entrega de la sexta embarcación pesquera en los últimos 13 meses y destacó las recientes botaduras de astilleros nacionales.

Sin embargo, como titular de la Federación de la Industria Naval Argentina advirtió que “solamente dos astilleros, entre los más de 15 que hay en el país, tienen hoy órdenes de construcción de barcos pesqueros confirmadas por los próximos años. Existe aún una enorme capacidad ociosa”.

Asimismo destacó que “la industria naval argentina está demostrando que puede hacer realidad la tan ansiada renovación de la flota pesquera” y recordó que “no hay que bajar la guardia y continuar con las políticas que se están aplicando hasta que toda la industria naval argentina pueda decir que está plenamente reactivada”.

El presidente del astillero, Domingo Contessi, celebró la entrega de la sexta embarcación pesquera en los últimos 13 meses y destacó las recientes botaduras de astilleros nacionales.

Sin embargo, como titular de la Federación de la Industria Naval Argentina advirtió que “solamente dos astilleros, entre los más de 15 que hay en el país, tienen hoy órdenes de construcción de barcos pesqueros confirmadas por los próximos años. Existe aún una enorme capacidad ociosa”.

Asimismo destacó que “la industria naval argentina está demostrando que puede hacer realidad la tan ansiada renovación de la flota pesquera” y recordó que “no hay que bajar la guardia y continuar con las políticas que se están aplicando hasta que toda la industria naval argentina pueda decir que está plenamente reactivada”.

Equipos

Después de agradecer al “gran equipo de trabajo” aseguró que “hoy más que nunca debemos cuidar cada dólar y cada puesto de trabajo argentino”. Reconoció que “no será una tarea sencilla porque el proceso inflacionario y el atraso cambiario han encarecido todos los productos de fabricación nacional”.

“Esta es una situación que nos preocupa y nos desvela -añadió- porque nos hace perder competitividad y jaquea justamente a los que hemos asumido compromisos de largo plazo, nos obliga a renegociar contratos y nos impide premiar de una mejor forma a quienes más lo merecen en estos difíciles momentos: nuestros trabajadores”.

Equipos

Después de agradecer al “gran equipo de trabajo” aseguró que “hoy más que nunca debemos cuidar cada dólar y cada puesto de trabajo argentino”. Reconoció que “no será una tarea sencilla porque el proceso inflacionario y el atraso cambiario han encarecido todos los productos de fabricación nacional”.

“Esta es una situación que nos preocupa y nos desvela -añadió- porque nos hace perder competitividad y jaquea justamente a los que hemos asumido compromisos de largo plazo, nos obliga a renegociar contratos y nos impide premiar de una mejor forma a quienes más lo merecen en estos difíciles momentos: nuestros trabajadores”.

En el palco escuchaban el jefe de gabinete de asesores del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Alejandro Sethman; el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suarez; el secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar; el presidente del Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata, Gabriel Felizia, y el delegado municipal del Puerto, Patricio Ciminelli, en representación del intendente municipal.

Contessi calificó al actual panorama como “muy complejo” aseguró que “no vamos a bajar los brazos. «Somos ambiciosos en la mejor acepción de la palabra- dijo el industrial-, nos motiva mucho más el progreso conjunto, poder dar oportunidades a los jóvenes, poder contagiar la vocación y la mística que nos transmitió don Federico Contessi”.

En el palco escuchaban el jefe de gabinete de asesores del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, Alejandro Sethman; el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suarez; el secretario de Pesca de Chubut, Gabriel Aguilar; el presidente del Consorcio Regional Portuario de Mar del Plata, Gabriel Felizia, y el delegado municipal del Puerto, Patricio Ciminelli, en representación del intendente municipal.

Contessi calificó al actual panorama como “muy complejo” aseguró que “no vamos a bajar los brazos. «Somos ambiciosos en la mejor acepción de la palabra- dijo el industrial-, nos motiva mucho más el progreso conjunto, poder dar oportunidades a los jóvenes, poder contagiar la vocación y la mística que nos transmitió don Federico Contessi”.

Finalmente, agradeció a los propietarios “Gustavo y Guillermo por la confianza”, ya que es la segunda embarcación que retiran del astillero, y consideró “un honor que esté compartiendo esta ceremonia el homenajeado con el nombre del barco don Carlos Luis González, el padre de Gustavo”.

Acto seguido, el ingeniero Federico Goñi entregó la certificación al capitán del “Carlos Luis”, Hernán García, y minutos después que la madrina estrelló la botella de champagne, el buque tocó el agua.

Finalmente, agradeció a los propietarios “Gustavo y Guillermo por la confianza”, ya que es la segunda embarcación que retiran del astillero, y consideró “un honor que esté compartiendo esta ceremonia el homenajeado con el nombre del barco don Carlos Luis González, el padre de Gustavo”.

Acto seguido, el ingeniero Federico Goñi entregó la certificación al capitán del “Carlos Luis”, Hernán García, y minutos después que la madrina estrelló la botella de champagne, el buque tocó el agua.

Imagen SAOCOM 1A adquirida el 10 febrero de 2022. Se observa el sector de la Antártida donde se encuentra la Base Belgrano II de la Argentina, fue procesada en falso color y permite identificar en diversos tonos azules claros el campo de hielo marino.

A diferencia de la información satelital utilizada por el buque en las campañas anteriores, provista con sensores ópticos, el Radar de Apertura Sintética (SAR) -desarrollado por INVAP- sde los SAOCOM proporcionó una gran ventaja para guiar la embarcación entre los hielos antárticos, por su capacidad para captar imágenes independientemente de las condiciones meteorológicas, entre otros factores.

«Con estas acciones estamos cumpliendo uno de los objetivos de la Misión SAOCOM, como el de brindar información para gestionar emergencias, aportar a la productividad del país y ofrecer soporte a las actividades de organismos nacionales», afirmó Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE.

Y agregó que «la constelación de satélites argentinos, completada en 2020, es un paso más hacia la soberanía tecnológica porque nos permite ofrecer servicios propios necesarios para nuestro país, con satélites diseñados por argentinos para priorizar aspectos de relevancia nacional”

Imagen SAOCOM 1A adquirida el 10 febrero de 2022. Se observa el sector de la Antártida donde se encuentra la Base Belgrano II de la Argentina, fue procesada en falso color y permite identificar en diversos tonos azules claros el campo de hielo marino.

A diferencia de la información satelital utilizada por el buque en las campañas anteriores, provista con sensores ópticos, el Radar de Apertura Sintética (SAR) -desarrollado por INVAP- sde los SAOCOM proporcionó una gran ventaja para guiar la embarcación entre los hielos antárticos, por su capacidad para captar imágenes independientemente de las condiciones meteorológicas, entre otros factores.

«Con estas acciones estamos cumpliendo uno de los objetivos de la Misión SAOCOM, como el de brindar información para gestionar emergencias, aportar a la productividad del país y ofrecer soporte a las actividades de organismos nacionales», afirmó Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE.

Y agregó que «la constelación de satélites argentinos, completada en 2020, es un paso más hacia la soberanía tecnológica porque nos permite ofrecer servicios propios necesarios para nuestro país, con satélites diseñados por argentinos para priorizar aspectos de relevancia nacional”

Glaciólogas Constanza Salvó (izq.) y Ludmila Gómez Saez (der.), del Servicio De Hidrografía Naval, durante la Campaña de Antártica Verano 2021-22 del Rompehielos Irízar.

Salvó realizó su primera campaña a bordo del rompehielos en 2018-19. “Tengo la experiencia de estar en campañas previas al uso de SAOCOM y ahora notamos una ventaja enorme al poder utilizar los datos radar de los satélites argentinos”, dijo, y detalló que esto se debe a la posibilidad de contar con más imágenes actualizadas, incluso en condiciones de alta nubosidad o de noche.

“La ventaja del radar, a diferencia de los sensores ópticos, es que permite obtener información aún en condiciones con nubosidad y oscuridad, frecuentes en el continente Antártico”, consideró. “En el trayecto a la Base Belgrano II, por el mar de Weddell, o a la Base Marambio, por el golfo Erebus y Terror, la porción de hielo puede cambiar de manera repentina y nos obliga a contar con información muy actualizada. En esos contextos, el satélite SAOCOM aportó imágenes muy recientes para analizar esta condición, mejorando el rendimiento de las operaciones, con caminos de hielo más seguros”, ejemplificó. “Además el SAOCOM, al operar en banda L y al poder adquirir en distintos canales polarimétricos, nos aportó información adicional para un análisis más detallado de las condiciones glaciológicas”.

Jorge Milovich, Subgerente de Misiones de Observación de la Tierra de la CONAE, explicó que la agencia espacial argentina realizó el plan de adquisiciones de imágenes SAOCOM durante toda la campaña, a partir del cual se realizan la programación de los satélites y la generación de los productos correspondientes. Estas tareas se llevan a cabo en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, ubicado en Falda del Cañete, provincia de Córdoba. “El plan se generó utilizando el modo de interés y las coordenadas geográficas proporcionadas por el Servicio de Hidrografía Naval. Los productos satelitales se entregaron al organismo, para ser utilizados como base cartográfica para la expedición”, detalló.

Milovich indicó que si bien existen disponibles otros satélites con tecnología radar, como el Sentinel de la Agencia Espacial Europea (ESA), contar con una constelación nacional, como SAOCOM, permite a la Argentina tener independencia para su operatoria. “Podemos planificar nuestras propias captaciones y adaptarlas a la necesidad de la campaña”, aseguró, y apuntó que durante el reciente viaje del Rompehielos Irízar a la Antártida, se realizaron dos replanificaciones, en base a cambios en la meteorología que se produjeron durante la travesía, y que hubieran sido muy difíciles de lograr con un satélite extranjero.

“Para esta Campaña Antártica utilizamos datos del SAOCOM 1A. Si bien con un solo satélite la frecuencia de revisita nominal, si se utilizan tanto las órbitas ascendentes como las descendentes, sería de 8 días, hay que tener en cuenta que a medida que nos acercamos al Polo Sur esta revisita aumenta. Esto, sumado al modo de captación ancho elegido, hace que, por ejemplo, a la altura de la Base Marambio, se puedan tener coberturas más frecuentes, aproximadamente el 75% de los días con un satélite. Aún más al sur, a la altura de la Base Belgrano II, se pueden captar imágenes más de dos veces por día en promedio con un satélite”.

“En cuanto al número de adquisiciones planificadas, fueron más de 800 para asegurarse de siempre captar la zona en la que potencialmente podría estar el buque. A su vez, las adquisiciones pueden contener varias imágenes cada una, pudiéndose generar hasta 3 mil imágenes para la Campaña Antártica”.

Glaciólogas Constanza Salvó (izq.) y Ludmila Gómez Saez (der.), del Servicio De Hidrografía Naval, durante la Campaña de Antártica Verano 2021-22 del Rompehielos Irízar.

Salvó realizó su primera campaña a bordo del rompehielos en 2018-19. “Tengo la experiencia de estar en campañas previas al uso de SAOCOM y ahora notamos una ventaja enorme al poder utilizar los datos radar de los satélites argentinos”, dijo, y detalló que esto se debe a la posibilidad de contar con más imágenes actualizadas, incluso en condiciones de alta nubosidad o de noche.

“La ventaja del radar, a diferencia de los sensores ópticos, es que permite obtener información aún en condiciones con nubosidad y oscuridad, frecuentes en el continente Antártico”, consideró. “En el trayecto a la Base Belgrano II, por el mar de Weddell, o a la Base Marambio, por el golfo Erebus y Terror, la porción de hielo puede cambiar de manera repentina y nos obliga a contar con información muy actualizada. En esos contextos, el satélite SAOCOM aportó imágenes muy recientes para analizar esta condición, mejorando el rendimiento de las operaciones, con caminos de hielo más seguros”, ejemplificó. “Además el SAOCOM, al operar en banda L y al poder adquirir en distintos canales polarimétricos, nos aportó información adicional para un análisis más detallado de las condiciones glaciológicas”.

Jorge Milovich, Subgerente de Misiones de Observación de la Tierra de la CONAE, explicó que la agencia espacial argentina realizó el plan de adquisiciones de imágenes SAOCOM durante toda la campaña, a partir del cual se realizan la programación de los satélites y la generación de los productos correspondientes. Estas tareas se llevan a cabo en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, ubicado en Falda del Cañete, provincia de Córdoba. “El plan se generó utilizando el modo de interés y las coordenadas geográficas proporcionadas por el Servicio de Hidrografía Naval. Los productos satelitales se entregaron al organismo, para ser utilizados como base cartográfica para la expedición”, detalló.

Milovich indicó que si bien existen disponibles otros satélites con tecnología radar, como el Sentinel de la Agencia Espacial Europea (ESA), contar con una constelación nacional, como SAOCOM, permite a la Argentina tener independencia para su operatoria. “Podemos planificar nuestras propias captaciones y adaptarlas a la necesidad de la campaña”, aseguró, y apuntó que durante el reciente viaje del Rompehielos Irízar a la Antártida, se realizaron dos replanificaciones, en base a cambios en la meteorología que se produjeron durante la travesía, y que hubieran sido muy difíciles de lograr con un satélite extranjero.

“Para esta Campaña Antártica utilizamos datos del SAOCOM 1A. Si bien con un solo satélite la frecuencia de revisita nominal, si se utilizan tanto las órbitas ascendentes como las descendentes, sería de 8 días, hay que tener en cuenta que a medida que nos acercamos al Polo Sur esta revisita aumenta. Esto, sumado al modo de captación ancho elegido, hace que, por ejemplo, a la altura de la Base Marambio, se puedan tener coberturas más frecuentes, aproximadamente el 75% de los días con un satélite. Aún más al sur, a la altura de la Base Belgrano II, se pueden captar imágenes más de dos veces por día en promedio con un satélite”.

“En cuanto al número de adquisiciones planificadas, fueron más de 800 para asegurarse de siempre captar la zona en la que potencialmente podría estar el buque. A su vez, las adquisiciones pueden contener varias imágenes cada una, pudiéndose generar hasta 3 mil imágenes para la Campaña Antártica”.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/LSL2HVIUEVH2LMTFAHH5YCUTDM.png)