La extensión de vida útil de la central nuclear Atucha I, que demandará una inversión de US$ 450 millones, se financiará a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Su repago se realizará con un fideicomiso respaldado por los contratos por venta de energía con Cammesa.

Las tareas se iniciarán a fines de 2024 y se prolongarán por dos años hasta 2026. Implican la creación de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos y la generación de oportunidades para proveedores nacionales calificados en construcción y fabricación de componentes.

CÓMO ES ATUCHA I

Atucha I se empezó a construir en 1968 y entró en operación comercial en 1974,

hace ya 48 años. Hoy tiene una potencia instalada de 362 megavatios eléctricos (MWe), aunque inició operaciones con 42 MWe menos.

Al igual que su «melliza»

Atucha II (terminada en 2014 con 745 MWe), este reactor de tecnología alemana usa agua pesada (óxido de deuterio, D2O) como moderador y como refrigerante. El moderador en realidad posibilita la reacción nuclear, porque aumenta la cantidad de neutrones «moderados» o «termalizados» disponibles para la fisión.

A diferencia de Atucha II, que usa uranio natural como combustible, Atucha I empezó hace décadas el experimento exitoso de usar un enriquecimiento muy leve, que aumenta la cantidad de U235 del 0,71% típico del uranio natural al 0,9%, y ese pequeño cambio bastó para que el rendimiento del combustible aumentara un 40%. Si la Argentina volviera a vivir de su propio uranio, este recurso prolongaría en forma proporcional la vida útil de sus reservas mineras, que no son demasiado generosas.

Este cambio de combustible no ha hecho de Atucha I una central a uranio enriquecido. En éstas, llamadas PWR «Pressured Water Reactor», el combustible tiene una ley de enriquecimiento de entre el 3 y 5%, según las distintos diseños, marcas y modelos, y el moderador y refrigerante es agua común, obviamente purificada y desmineralizada.

Atucha II todavía está lejos de encarar un cambio similar: NA-SA por ahora está tratando de mejorar la disponibilidad de una máquina que, pese a los 28 años de retraso que se permitió la Argentina en inaugurarla, sigue siendo nueva. La central atraviesa un

mantenimiento programado por 4 meses y medio desde el pasado 9 de marzo, por una falla en el diseño de los tubos guía Siemens,

que no implicó riesgos a la seguridad. Son los costos de haber comprado un prototipo, pero -como en el caso de Atucha I- afectan la disponibilidad, no la seguridad. Ambas centrales se compraron en su momento bajo bajo la supervisión regulatoria de la Gerencia de Radioprotección y del Comité de Licenciamiento, los 2 organismos de supervisión de seguridad nuclear de la CNEA.

Pese a estar integrados al organigrama de la CNEA, estas dos oficinas en la práctica demostraron una eficacia y una severidad que no tuvieron -por dar un único ejemplo- los organismos equivalentes de EEUU, Japón o España cuando aceptaron como bueno el diseño GE-Mk1. Es el tipo de ingeniería con baja inversión en sistemas de seguridad que fracasó tan claramente en el accidente de Fukushima, en 2011. Aquí en 1965 el GE-Mk1 trató de participar en la licitación por Atucha I.

La CNEA lo rechazó a carpeta cerrada.

Hoy ese papel de rechazar o aceptar lo cumple la

ARN (Agencia Reguladora Nuclear), que además es organizativa y económicamente independiente de la CNEA y de NA-SA.

Ambas centrales, Atucha I y II, y la que está en Córdoba, Embalse, son operadas por Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

El Plan Estratégico 2021-2030 aprobado por el directorio de NA-SA establece inversiones por $ 2.400 millones para la pileta de almacenamiento en seco de elementos combustibles quemados en Atucha I, una tarea que ya está completada en un 96%; más nuevos desembolsos por u$s 180 millones para el almacenamiento en seco de los combustibles gastados por Atucha II, que todavía son muy pocos y tienen por delante varios años de enfriamiento preliminar, en pileta.

LAS CENTRALES QUE VIENEN

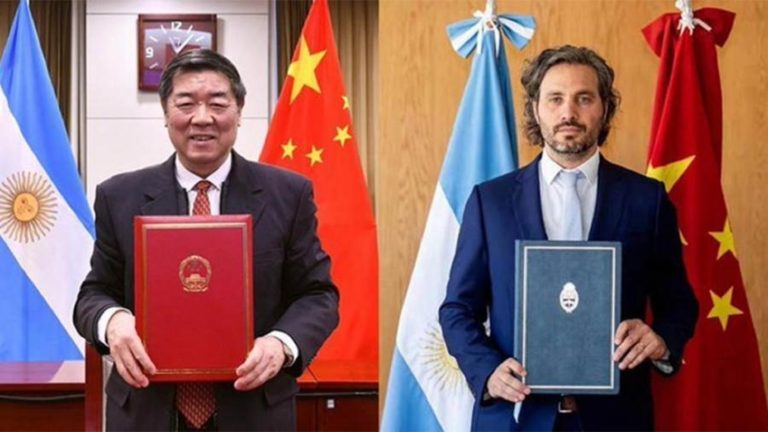

El gran proyecto de Nucleoeléctrica es la construcción de una cuarta central nuclear financiada por China, la

Hualong-1, con tecnología y construcción de la

China Nuclear National Corporation (CNNC). La Hualong-1 es una derivación china de tercera generación de la ingeniería de las centrales francesas de EDF de 2da generación, mayormente de los años ’80. Las EDF a su vez son una adaptación mejorada del diseño PWR de la estadounidense Westinghouse de los ’60, la central de 1ra generación.

Damos estos detalles genealógicos para subrayar que la Hualong-1 no salió de un repollo, sino que es un producto cuya ingeniería básica lleva ya 70 años de mejoras parciales. Pertenece a una línea de tecnología, la PWR o «Pressured Water Reactor», la central típica de uranio enriquecido a entre el 3 y el 5%. Con imitaciones bajo licencia, o imitaciones sin ella, este tipo de ingeniería generó más de 400 unidades en el planeta. Han tenido un buen historial de seguridad.

También aclaramos que desde 2020 hay otras Hualong-1 en funcionamiento en el resto del mundo: 2 en China y una en Pakistán, y 5 más en construcción en ambos países, o con el proceso de licenciamiento de diseño ya aprobado por la ONR, la autoridad regulatoria nuclear del Reino Unido. Añadimos esto por el puro cansancio de leer que la Argentina está haciendo de ratón de laboratorio de una tecnología no testeada, o que estamos comprando un prototipo.

Porque ambas Atuchas, la 1 y la 2, fueron prototipos, adaptaciones a uranio natural de las PWR alemanas de KWU-Siemens a uranio enriquecido. Estas máquinas tenían una trayectoria de seguridad y disponibilidad excelente. Para poder concursar en Argentina, KWU-Siemens hizo con la CNEA las adaptaciones de ingeniería para funcionar con un combustible menos potente, con un módulo de potencia inferior y con un moderador y refrigerante mucho más caro que el agua natural.

¿Como prototipos, nos dieron sorpresas las Atuchas? Sí, la primera tuvo una rotura de internos del reactor a los 21 años de inaugurada que la hizo ir perdiendo potencia hasta apagarse sola. Está diseñada para apagarse sola, sin que deban intervenir personas o computadoras, cuando se alteran los parámetros óptimos de temperatura del moderador. Volver a poder ponerla crítica insumió 2 años de reparaciones. El problema de 1988 no fue de seguridad, sino de disponibilidad.

Desde entonces la central tuvo rediseños y mejoras fruto del ingenio local de la CNEA y de NA-SA que elevaron su potencia eléctrica de 320 a 362 megavatios, y que casi duplicó su «quemado»: la que entregó el fabricante alemán dada 6,5MWe/día/tonelada de combustible. La Atucha I actual da 11MWe/día/tonelada.

Desde que volvió a servicio, en 2000, esta máquina ha sido tan confiable y es tan extraordinariamente robusta que es probable que tenga sucesivas mejoras en sus varias futuras extensiones de vida útil: quienes la vimos entrar en línea en 1974 no la veremos ser decomisionada. Puede tranquilamente esperar la misma vida útil que una central hidroeléctrica. Sólo que no hay que esperar que su combustible caiga del cielo, como las lluvias que desaparecieron dos años seguidos y dejaron en situación crítica todas las grandes centrales hidroeléctricas del país.

La inversión en la Hualong-1 será de u$s 8.300 millones sin los recargos financieros, y se espera tenerla lista para inicios de 2031.

RESTAURACIÓN NUCLEAR

Los directivos del sector nuclear remarcan a cada paso la decisión del Poder Ejecutivo de poner en marcha una «

restauración» del sector, después de años de lo que entienden que fue un «desmantelamiento programado» de la industria nuclear argentina.

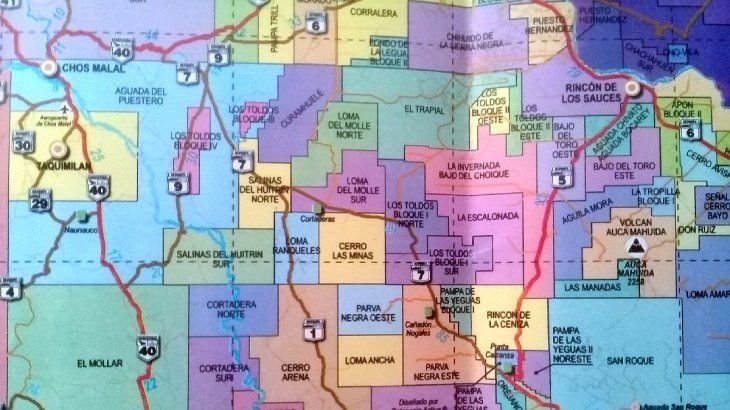

Un ejemplo que remarcan es el

vaciamiento de la

Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, Neuquén. Ahora el refrigerante y moderador de los reactores se tiene que importar de Rumania a razón de 24 toneladas por año, con un costo de u$s 5 millones y sin generación de trabajo en el país.

LAS CENTRALES NUCLEARES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

La energía nuclear no libera dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y es una fuente de energía segura y eficiente, remarcan los técnicos que lideran las visitas a la planta. «Antes nos echaban de las

COP -Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático-; ahora nos llaman», grafican.

LO QUE CUESTAN, LO QUE FACTURAN, Y LO QUE VALEN

Nucleoeléctrica entrega la energía eléctrica a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por un contrato de abastecimiento que

le remunera 46 dólares por megavatio-hora (MWh). Esto da una facturación de u$s 550 millones al año, balancea las cuentas y da cero déficit operativo, pero no paga la expansión de capacidades de NA-SA. El dinero que gira el Tesoro a NA-SA es exclusivamente para inversiones y nueva construcción.

Entonces, que sea el ANSES quien financie la extensión de vida de Atucha 1, a mí como jubilado me da la seguridad de que mi jubilación (insuficiente, como la de casi todos mis compatriotas) al menos se va a invertir en infraestructura durable (mucho más que yo, sin duda). Y me alegra aún más saber que no se va a disipar en «productos» del mercado financiero, bonos que hoy cotizan alto porque le conviene inflarlos a algún calificador de riesgo en Nueva York, pero mañana se desvanecen en el aire cuando afuera les bajan el pulgar.

Este tipo de autofinanciación para infraestructura a través de los fondos de pensiones no es una idea original, por cierto. Se aplica en muchos países. En Santiago de Chile, en la

FIDAE (Feria Internacional de Aeronáutica y Espacio), en este momento está en demostración el monomotor pistonero de entrenamiento primario

IA-100 Malvina, un aparato de uso dual (civil y militar).

Es el primer avión diseñado y fabricado íntegramente en Argentina desde 1978, salvo por el motor (un Lycoming estadounidense) y la aviónica (por ahora, israelí). El Malvina está pensado no sólo para la demanda interna, sino básicamente para exportación. Y su desarrollo lo financiaron los jubilados de la Fuerza Aérea con una caja compensadora propia. Los pilotos aprenden volando, más que en aulas, y el Malvina garantiza la práctica inicial de los cadetes en las primeras 40 a 100 horas de vuelo. Esa plata y ese avión apuntalan la construcción permanente de todos los recursos humanos de la aeronáutica nacional, y no sólo los militares.

Atucha I y el Malvina son un modelo de construcción de país.

Daniel E. Arias

Qué hacer

Las soluciones pasan por repensar su uso y producción, volcándose a materiales que tengan múltiples usos como contenedores de vidrio, cerámica o acero inoxidable para reducir la producción de plástico. Y en el mientras tanto, para minimizar cualquier riesgo a la salud si el uso del plástico resulta imprescindible Torres Cerino recomienda «solo recurrir plásticos de la mejor calidad, que no contengan ftalatos ni bisfenoles y jamás usar recipientes de plástico para calentar alimentos en un microondas o en el lavavajillas, porque el calor, con el tiempo, puede descomponerlos y permitir que algunas moléculas tóxicas se filtren hacia la comida. También descartar cualquier recipiente plástico que muestre deterioro en sus superficies a simple vista, las bandejitas de telgopor y rechazar las bolsas de plástico de «un solo uso».

Una de las soluciones de base que proponen los ambientalistas es involucrar los estímulos adecuados para la mejora en todo el ciclo de uso. «Tenemos que incorporar la responsabilidad del productor de elementos de plástico en el ciclo de vida completo de sus productos, incluyendo la disposición final. Esa manera de internalizar el costo es la única que les genera incentivos reales a las empresas para que reduzcan su uso o cambien el material y desarrollen soluciones más sustentables», explicó Bilbao.

Daños colaterales

En nuestras costas bonaerenses, y de acuerdo a los resultados de los Censos de Basura Costero-Marina que organiza la Fundación Vida Silvestre desde 2016 en equipo con una veintena de ONGs de la Provincia de Buenos Aires, se encontró que el 80% de los residuos de las playas bonaerenses son plásticos. El dato se corresponde con informes de Naciones Unidas que relevan que cada año se desechan 13 millones de toneladas de plásticos a los océanos. El mayor porcentaje de esa basura proviene del continente debido a la mala disposición de los residuos urbanos o de las aguas pluviales no tratadas y una parte la aportan los barcos comerciales y pesqueros. Estos plásticos generan numerosos peligros para la vida marina. Su ingestión, por ejemplo, puede conducir a deficiencias nutricionales o inanición por obstrucciones estomacales. Pero los residuos plásticos también pueden enredar, ahorcar y ahogar a animales como peces, tortugas, ballenas, lobos y aves marinas y delfines.

Qué hacer

Las soluciones pasan por repensar su uso y producción, volcándose a materiales que tengan múltiples usos como contenedores de vidrio, cerámica o acero inoxidable para reducir la producción de plástico. Y en el mientras tanto, para minimizar cualquier riesgo a la salud si el uso del plástico resulta imprescindible Torres Cerino recomienda «solo recurrir plásticos de la mejor calidad, que no contengan ftalatos ni bisfenoles y jamás usar recipientes de plástico para calentar alimentos en un microondas o en el lavavajillas, porque el calor, con el tiempo, puede descomponerlos y permitir que algunas moléculas tóxicas se filtren hacia la comida. También descartar cualquier recipiente plástico que muestre deterioro en sus superficies a simple vista, las bandejitas de telgopor y rechazar las bolsas de plástico de «un solo uso».

Una de las soluciones de base que proponen los ambientalistas es involucrar los estímulos adecuados para la mejora en todo el ciclo de uso. «Tenemos que incorporar la responsabilidad del productor de elementos de plástico en el ciclo de vida completo de sus productos, incluyendo la disposición final. Esa manera de internalizar el costo es la única que les genera incentivos reales a las empresas para que reduzcan su uso o cambien el material y desarrollen soluciones más sustentables», explicó Bilbao.

Daños colaterales

En nuestras costas bonaerenses, y de acuerdo a los resultados de los Censos de Basura Costero-Marina que organiza la Fundación Vida Silvestre desde 2016 en equipo con una veintena de ONGs de la Provincia de Buenos Aires, se encontró que el 80% de los residuos de las playas bonaerenses son plásticos. El dato se corresponde con informes de Naciones Unidas que relevan que cada año se desechan 13 millones de toneladas de plásticos a los océanos. El mayor porcentaje de esa basura proviene del continente debido a la mala disposición de los residuos urbanos o de las aguas pluviales no tratadas y una parte la aportan los barcos comerciales y pesqueros. Estos plásticos generan numerosos peligros para la vida marina. Su ingestión, por ejemplo, puede conducir a deficiencias nutricionales o inanición por obstrucciones estomacales. Pero los residuos plásticos también pueden enredar, ahorcar y ahogar a animales como peces, tortugas, ballenas, lobos y aves marinas y delfines.

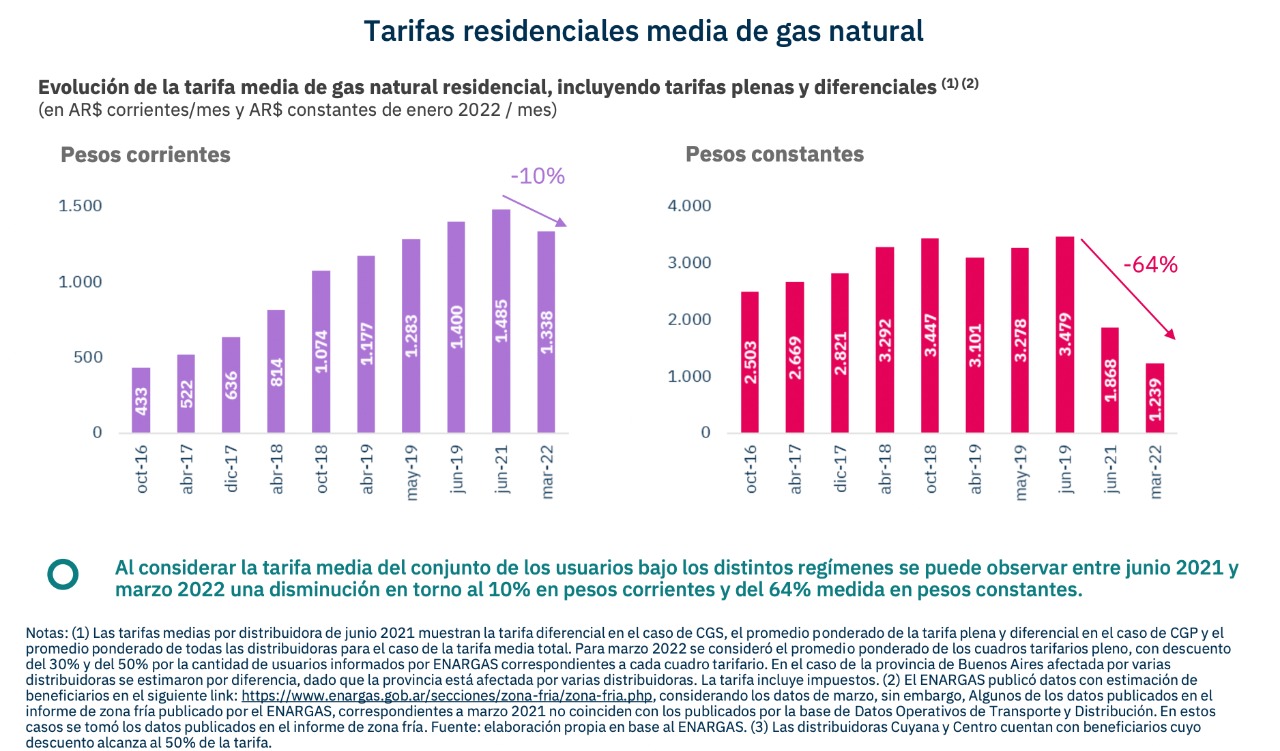

En pesos constantes, la caída acumulada de las tarifas de gas desde junio de 2019 llega al 64% evidenciando una licuación extraordinaria.

La contracara del abaratamiento de las tarifas fue el crecimiento de los subsidios y del déficit de la balanza energética, situación que se agudizó todavía más en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.

Según detalla el especialista Fernando Navajas, los subsidios podrían crecer este año entre 3.500 y 4.200 millones de dólares, mientras que el déficit de la balanza energética, según una proyección de Economía & Energía, podría multiplicarse por ocho en 2022, llegando a los 5.000 millones de dólares.

Por nuestra parte, debemos señalar que en AgendAR no compartimos la superstición que cree que todo subsidio es necesariamente «malo» y los aumentos de tarifas «buenos» para la economía. La mayoría de los países usan subsidios para, sin abandonar la lógica del mercado, establecer prioridades de interés general.

Pero surge una patología, cuando los ingresos más importantes de cualquier actividad son los subsidios que brinda el estado. Así, esas empresas terminan combinando lo peor de ambos mundos: los controles débiles o ausentes de la empresa privada, y la despreocupación por la eficiencia que aparece en los malos ejemplos de empresas públicas.

En pesos constantes, la caída acumulada de las tarifas de gas desde junio de 2019 llega al 64% evidenciando una licuación extraordinaria.

La contracara del abaratamiento de las tarifas fue el crecimiento de los subsidios y del déficit de la balanza energética, situación que se agudizó todavía más en el contexto de la invasión rusa a Ucrania.

Según detalla el especialista Fernando Navajas, los subsidios podrían crecer este año entre 3.500 y 4.200 millones de dólares, mientras que el déficit de la balanza energética, según una proyección de Economía & Energía, podría multiplicarse por ocho en 2022, llegando a los 5.000 millones de dólares.

Por nuestra parte, debemos señalar que en AgendAR no compartimos la superstición que cree que todo subsidio es necesariamente «malo» y los aumentos de tarifas «buenos» para la economía. La mayoría de los países usan subsidios para, sin abandonar la lógica del mercado, establecer prioridades de interés general.

Pero surge una patología, cuando los ingresos más importantes de cualquier actividad son los subsidios que brinda el estado. Así, esas empresas terminan combinando lo peor de ambos mundos: los controles débiles o ausentes de la empresa privada, y la despreocupación por la eficiencia que aparece en los malos ejemplos de empresas públicas.

«—Creíamos que la pandemia iba a ser el gran evento de este siglo y comenzó la guerra en Ucrania. ¿Cómo impacta en el escenario internacional?

—Estamos en un momento de transición desde la «Pax Americana» hacia un nuevo período de lucha por el poder. Hoy predomina un equilibrio entre tres grandes superpotencias, un triunvirato de imperios: el imperio que ya fue, el ruso; el imperio que es, el estadounidense; el imperio que quiere ser, el chino.

Hay otro cambio importante en el plano militar. Desde la Guerra Fría existía una estrategia de disuasión nuclear. Las armas nucleares estaban diseñadas para no ser usadas. ¿Qué pasó ahora? Rusia construyó armas nucleares de corto alcance, que tienen una capacidad de destrucción limitada. Son armas diseñadas para ser usadas.

Por otro lado, hay un instrumento nuevo en esta guerra y son las sanciones que impusieron las grandes potencias a Rusia. Un dato relevante: en EE.UU. las sanciones financieras eran manejadas por el Departamento del Tesoro y pasaron a la órbita del Departamento de Estado. Es decir, a ser parte de la diplomacia. Otro cambio geopolítico fue el fortalecimiento de la unidad dentro de la Unión Europea y la OTAN, contra los propios intereses de Vladímir Putin.

—¿Cómo será ese nuevo orden internacional?

–Todavía no está definido. Cuando empezó la Pax Americana, las reglas del juego de la economía, la política y las relaciones internacionales ya habían sido fijadas en Bretton Woods. Ahora eso no existe. Comparto la opinión de Henry Kissinger de que el nuevo orden va a ser plasmado por el eje entre EE.UU. y China, ya sea para la cooperación como para el conflicto. Lo que estamos viendo ahora es que Rusia también quiere ser parte de ese juego. Creo que no se puede anticipar cómo va a ser la nueva geografía del poder. Las reglas no se van a definir en una conferencia diplomática, sino en la práctica, en función de los encuentros y desencuentros que van a ir estableciendo los límites. Lo que sí está claro es que es imposible pensar en una alianza entre EE.UU. y China, que son los dos actores estratégicos.

—Una consecuencia de la disputa entre China y EE.UU. es la política de relocalización de empresas en territorio estadounidense. ¿Volvió el proteccionismo?

–Sí, hay una vuelta al proteccionismo, que comenzó en el gobierno de Barack Obama y tuvo su mayor impulso con Donald Trump. Ahora Joe Biden la continúa. Tiene que ver con la estrategia de desacople con China. Washington desalienta la integración de compañías chinas y estadounidenses, busca separarlas para proteger la tecnología americana y estimular la producción dentro del país. Esta situación se agudizó con la guerra en Ucrania porque todos los países tomaron conciencia de que tienen que ser más independientes, que no deben estar atados a nadie para abastecerse de energía o alimentos. Y no es solo en EE.UU. Alemania cambió mucho su visión estratégica. Durante los años de Angela Merkel había colaborado con Rusia, en lo que se llamó la (nueva) ostpolitik, lo que explica su alta dependencia del gas ruso. Eso ahora está en revisión.

—¿Cómo repercute en América Latina este aumento del proteccionismo?

—No es una buena noticia para América Latina. Nuestras exportaciones dependen sobre todo de China, Europa y EE.UU. Y el proteccionismo puede afectar al comercio, pero también a las inversiones. Es un intento de frenar la globalización, lo que no quiere decir que la globalización vuelva hacia atrás, pero sí que habrá menos acciones para expandirla. Es un cambio de paradigma. Lo que no debería hacer América Latina es ir contra las tendencias mundiales y apostar por abrir las economías en un momento en el que sus socios principales se están cerrando.

—¿América Latina debería definirse por un bando si esta disputa se agrava?

—De ninguna manera. América Latina tiene que fortalecer sus espacios de autonomía, no elegir entre las grandes potencias. Quizás la única manera de hacerlo es fortalecer internamente el Mercosur y la cooperación con Europa. ¿Por qué? Una forma de generar espacios de autonomía es acercarnos a otra región que también quiera tener los suyos propios. Y Europa es una de ellas, ya que no quiere ser un actor secundario. Por eso es absurdo que esté estancado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

—¿Qué debería cambiar en el Mercosur?

—El Mercosur está pasando por un momento difícil, pero afortunadamente no es terminal. Dos datos: el comercio entre Mercosur y China llegó al 18% de la economía total del bloque, mientras que el comercio intra-Mercosur está desde hace mucho tiempo en el 11%. Esto quiere decir que nos estamos integrando con China y no entre nosotros. Para resolver este asunto hay que entender un hecho sencillo, pero muy importante: los procesos de integración no son el resultado de decisiones económicas, sino políticas. Esto es algo que a veces los economistas no comprenden. La integración no viene de la economía, es una intervención contra el funcionamiento del mercado. Y el Mercosur necesita un nuevo impulso político, porque es más importante que nunca.

—¿Por qué es más importante que nunca?

—El Mercosur es la única forma que tenemos de competir con China, que además está aumentando su presencia en la región. Hay que evaluar estos temas y adoptar políticas conjuntas para enfrentar estos problemas. Yo no soy contrario a China de ninguna manera, fui presidente del Consejo Empresario Brasil-China por mucho tiempo. El problema es de nosotros, que hemos perdido la capacidad de definir nuestros puntos estratégicos. Argentina y Brasil tienen la obligación de mostrar el camino para Mercosur. Tienen que ser un eje económico y político, como la relación entre Alemania y Francia fue en la Unión Europea.

—Si le pido una reflexión rápida sobre Argentina, ¿qué le viene a la cabeza?

—Siempre vi la relación entre Argentina y Brasil como una relación entre la calidad de Argentina y la dimensión de Brasil. Argentina es un país con un potencial muy grande, pero tiene un problema parecido al de Brasil: no consigue liberarse de las herencias del pasado para tener una visión más moderna y compatible con las demandas del siglo XXI.

«—Creíamos que la pandemia iba a ser el gran evento de este siglo y comenzó la guerra en Ucrania. ¿Cómo impacta en el escenario internacional?

—Estamos en un momento de transición desde la «Pax Americana» hacia un nuevo período de lucha por el poder. Hoy predomina un equilibrio entre tres grandes superpotencias, un triunvirato de imperios: el imperio que ya fue, el ruso; el imperio que es, el estadounidense; el imperio que quiere ser, el chino.

Hay otro cambio importante en el plano militar. Desde la Guerra Fría existía una estrategia de disuasión nuclear. Las armas nucleares estaban diseñadas para no ser usadas. ¿Qué pasó ahora? Rusia construyó armas nucleares de corto alcance, que tienen una capacidad de destrucción limitada. Son armas diseñadas para ser usadas.

Por otro lado, hay un instrumento nuevo en esta guerra y son las sanciones que impusieron las grandes potencias a Rusia. Un dato relevante: en EE.UU. las sanciones financieras eran manejadas por el Departamento del Tesoro y pasaron a la órbita del Departamento de Estado. Es decir, a ser parte de la diplomacia. Otro cambio geopolítico fue el fortalecimiento de la unidad dentro de la Unión Europea y la OTAN, contra los propios intereses de Vladímir Putin.

—¿Cómo será ese nuevo orden internacional?

–Todavía no está definido. Cuando empezó la Pax Americana, las reglas del juego de la economía, la política y las relaciones internacionales ya habían sido fijadas en Bretton Woods. Ahora eso no existe. Comparto la opinión de Henry Kissinger de que el nuevo orden va a ser plasmado por el eje entre EE.UU. y China, ya sea para la cooperación como para el conflicto. Lo que estamos viendo ahora es que Rusia también quiere ser parte de ese juego. Creo que no se puede anticipar cómo va a ser la nueva geografía del poder. Las reglas no se van a definir en una conferencia diplomática, sino en la práctica, en función de los encuentros y desencuentros que van a ir estableciendo los límites. Lo que sí está claro es que es imposible pensar en una alianza entre EE.UU. y China, que son los dos actores estratégicos.

—Una consecuencia de la disputa entre China y EE.UU. es la política de relocalización de empresas en territorio estadounidense. ¿Volvió el proteccionismo?

–Sí, hay una vuelta al proteccionismo, que comenzó en el gobierno de Barack Obama y tuvo su mayor impulso con Donald Trump. Ahora Joe Biden la continúa. Tiene que ver con la estrategia de desacople con China. Washington desalienta la integración de compañías chinas y estadounidenses, busca separarlas para proteger la tecnología americana y estimular la producción dentro del país. Esta situación se agudizó con la guerra en Ucrania porque todos los países tomaron conciencia de que tienen que ser más independientes, que no deben estar atados a nadie para abastecerse de energía o alimentos. Y no es solo en EE.UU. Alemania cambió mucho su visión estratégica. Durante los años de Angela Merkel había colaborado con Rusia, en lo que se llamó la (nueva) ostpolitik, lo que explica su alta dependencia del gas ruso. Eso ahora está en revisión.

—¿Cómo repercute en América Latina este aumento del proteccionismo?

—No es una buena noticia para América Latina. Nuestras exportaciones dependen sobre todo de China, Europa y EE.UU. Y el proteccionismo puede afectar al comercio, pero también a las inversiones. Es un intento de frenar la globalización, lo que no quiere decir que la globalización vuelva hacia atrás, pero sí que habrá menos acciones para expandirla. Es un cambio de paradigma. Lo que no debería hacer América Latina es ir contra las tendencias mundiales y apostar por abrir las economías en un momento en el que sus socios principales se están cerrando.

—¿América Latina debería definirse por un bando si esta disputa se agrava?

—De ninguna manera. América Latina tiene que fortalecer sus espacios de autonomía, no elegir entre las grandes potencias. Quizás la única manera de hacerlo es fortalecer internamente el Mercosur y la cooperación con Europa. ¿Por qué? Una forma de generar espacios de autonomía es acercarnos a otra región que también quiera tener los suyos propios. Y Europa es una de ellas, ya que no quiere ser un actor secundario. Por eso es absurdo que esté estancado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

—¿Qué debería cambiar en el Mercosur?

—El Mercosur está pasando por un momento difícil, pero afortunadamente no es terminal. Dos datos: el comercio entre Mercosur y China llegó al 18% de la economía total del bloque, mientras que el comercio intra-Mercosur está desde hace mucho tiempo en el 11%. Esto quiere decir que nos estamos integrando con China y no entre nosotros. Para resolver este asunto hay que entender un hecho sencillo, pero muy importante: los procesos de integración no son el resultado de decisiones económicas, sino políticas. Esto es algo que a veces los economistas no comprenden. La integración no viene de la economía, es una intervención contra el funcionamiento del mercado. Y el Mercosur necesita un nuevo impulso político, porque es más importante que nunca.

—¿Por qué es más importante que nunca?

—El Mercosur es la única forma que tenemos de competir con China, que además está aumentando su presencia en la región. Hay que evaluar estos temas y adoptar políticas conjuntas para enfrentar estos problemas. Yo no soy contrario a China de ninguna manera, fui presidente del Consejo Empresario Brasil-China por mucho tiempo. El problema es de nosotros, que hemos perdido la capacidad de definir nuestros puntos estratégicos. Argentina y Brasil tienen la obligación de mostrar el camino para Mercosur. Tienen que ser un eje económico y político, como la relación entre Alemania y Francia fue en la Unión Europea.

—Si le pido una reflexión rápida sobre Argentina, ¿qué le viene a la cabeza?

—Siempre vi la relación entre Argentina y Brasil como una relación entre la calidad de Argentina y la dimensión de Brasil. Argentina es un país con un potencial muy grande, pero tiene un problema parecido al de Brasil: no consigue liberarse de las herencias del pasado para tener una visión más moderna y compatible con las demandas del siglo XXI.

Los Programas

Los Programas Federales “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia”, surgen en el marco de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde se asume la responsabilidad de planificar, a mediano y largo plazo, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Para el primero se destinará una inversión de $ 8.000 millones –a través de la creación o adecuación de sus infraestructuras– mientras que el segundo contará con $ 5.000 millones para la adquisición de equipamiento de mediano y gran porte.

Los equipos pueden tener un valor de entre 100 mil dólares y 1,2 millón de dólares y deberán estar orientados a expandir el acceso de maquinaria estratégica a regiones del país donde no se encuentra garantizado, mantener actualizado el parque de equipamiento para asegurar las necesidades del sector productor de bienes y servicios y fortalecer y expandir el acceso a nuevas tecnologías destinadas a reforzar áreas de vacancia o en crecimiento.

Podrán solicitarlos los organismos públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales y municipales, con un monto máximo por institución y por provincia de 2 millones de dólares por año para la adquisición de hasta dos equipos de entre 100 mil y 300 mil dólares.»

Los Programas

Los Programas Federales “Construir Ciencia” y “Equipar Ciencia”, surgen en el marco de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde se asume la responsabilidad de planificar, a mediano y largo plazo, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Para el primero se destinará una inversión de $ 8.000 millones –a través de la creación o adecuación de sus infraestructuras– mientras que el segundo contará con $ 5.000 millones para la adquisición de equipamiento de mediano y gran porte.

Los equipos pueden tener un valor de entre 100 mil dólares y 1,2 millón de dólares y deberán estar orientados a expandir el acceso de maquinaria estratégica a regiones del país donde no se encuentra garantizado, mantener actualizado el parque de equipamiento para asegurar las necesidades del sector productor de bienes y servicios y fortalecer y expandir el acceso a nuevas tecnologías destinadas a reforzar áreas de vacancia o en crecimiento.

Podrán solicitarlos los organismos públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales y municipales, con un monto máximo por institución y por provincia de 2 millones de dólares por año para la adquisición de hasta dos equipos de entre 100 mil y 300 mil dólares.»

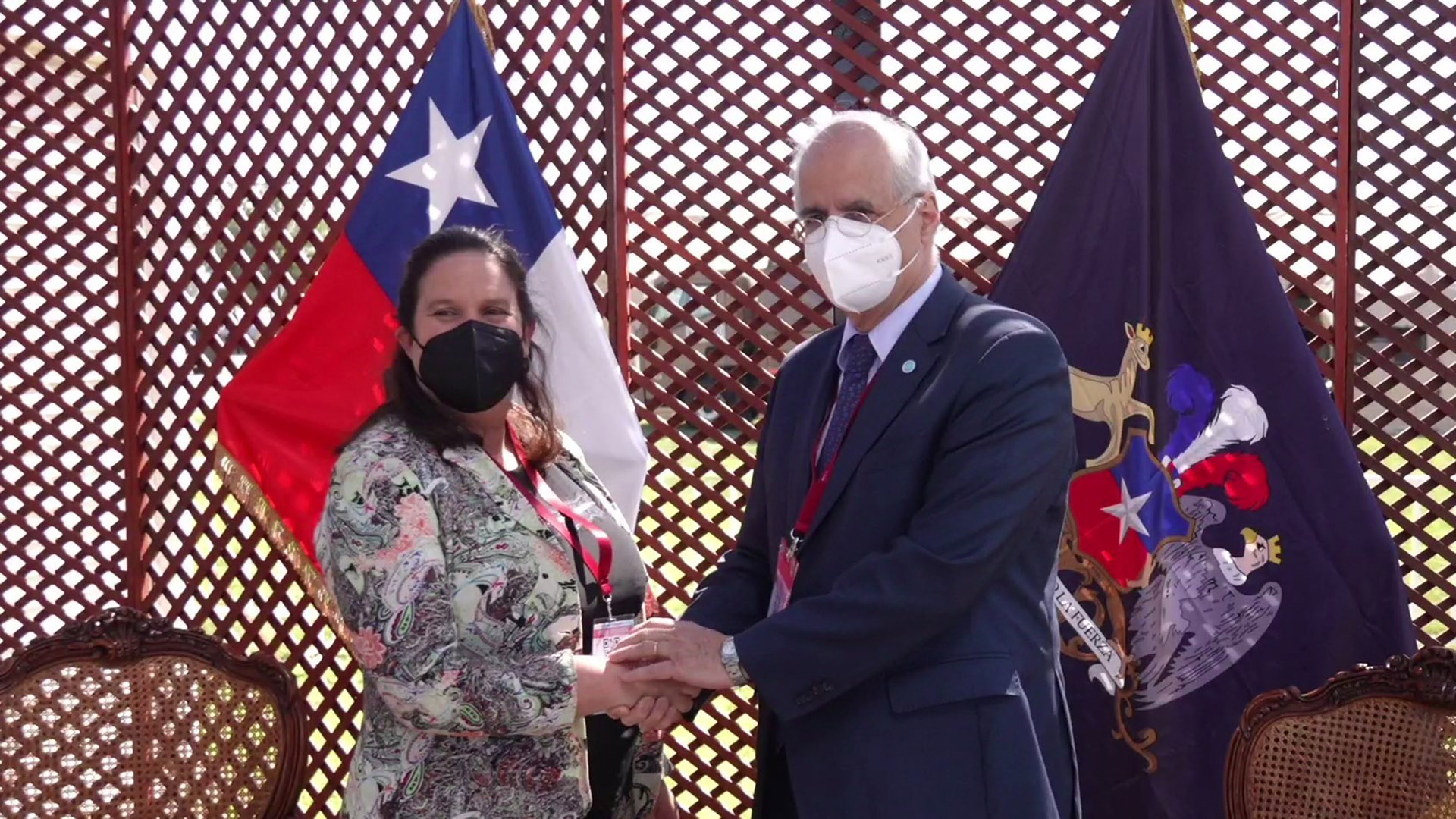

La comitiva argentina participó de la muestra que congrega cada dos años a los máximos exponentes de la industria aeronáutica internacional tanto a nivel militar como comercial

La comitiva argentina participó de la muestra que congrega cada dos años a los máximos exponentes de la industria aeronáutica internacional tanto a nivel militar como comercial El ministro de Defensa, Jorge Taiana

El ministro de Defensa, Jorge Taiana Taiana mantuvo un encuentro con su par chilena Maya Fernández Allende

Taiana mantuvo un encuentro con su par chilena Maya Fernández Allende Argentina introdujo en el circuito comercial regional sus mas recientes desarrollos

Argentina introdujo en el circuito comercial regional sus mas recientes desarrollos

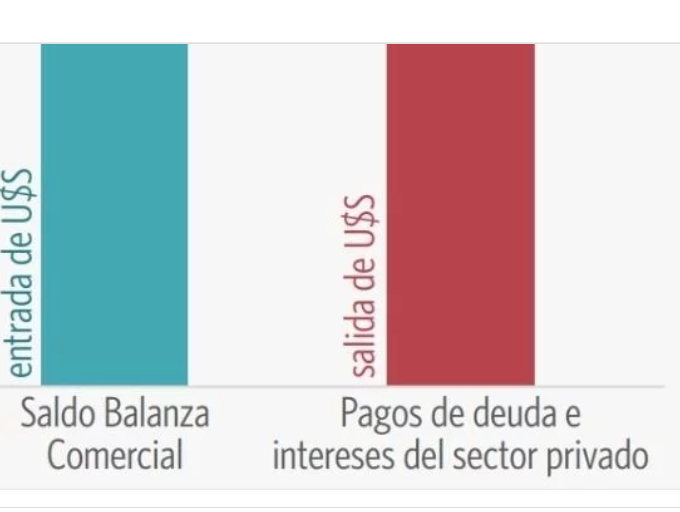

De hecho, este mismo Centro concluía a fines del año pasado que “pese a la bonanza de las exportaciones durante el gobierno del Frente de Todos, las reservas internacionales se redujeron en 2.000 millones de dólares, con un crecimiento en 2021 de apenas 3.400 millones”. Desde MATE plantean en este sentido, en su informe de esta semana, que “el problema de fondo, persiste: el país no logra contener las divisas que genera su comercio exterior. Si no se van por pagos de deuda del sector público, se van por fuga y desendeudamiento del sector privado”.

De hecho, utilizando como método de análisis el balance cambiario en lugar del balance de pagos, desde MATE sostienen que desde los inicios del actual gobierno, el saldo de bienes por 28.000 millones de dólares fue consumido en su totalidad por el déficit de servicios por 8.000 millones de dólares, así como por deuda del sector público y deuda del sector privado junto a fuga de capitales, que, en el caso de estos dos últimos ítems, totalizaron 17.000 millones de dólares.»

“Restricción eterna” era la frase que acuñó el célebre Aldo Ferrer para referirse a la condición estructural argentina de falta de dólares, debido a que las necesidades de divisas para atesoramiento, industria, turismo emisivo, y de pago de deuda externa, son mayores a los dólares que puede generar el país, fundamentalmente a través de la exportación de sus productos primarios.

Hoy, cuando se mantienen las restricciones impuestas desde el gobierno de la alianza Cambiemos para el acceso a dólares de gran parte de los ciudadanos, y el superávit comercial bate records, la falta de divisas se mantiene, con la particularidad de que se explica mayormente por grandes firmas privadas a las que se les permite un “seguro de cambio” de acceso con bajas restricciones a dólares con las menores cotizaciones del mercado, para abonar deudas que en muchos casos es incluso intrafirmas.

De hecho, este mismo Centro concluía a fines del año pasado que “pese a la bonanza de las exportaciones durante el gobierno del Frente de Todos, las reservas internacionales se redujeron en 2.000 millones de dólares, con un crecimiento en 2021 de apenas 3.400 millones”. Desde MATE plantean en este sentido, en su informe de esta semana, que “el problema de fondo, persiste: el país no logra contener las divisas que genera su comercio exterior. Si no se van por pagos de deuda del sector público, se van por fuga y desendeudamiento del sector privado”.

De hecho, utilizando como método de análisis el balance cambiario en lugar del balance de pagos, desde MATE sostienen que desde los inicios del actual gobierno, el saldo de bienes por 28.000 millones de dólares fue consumido en su totalidad por el déficit de servicios por 8.000 millones de dólares, así como por deuda del sector público y deuda del sector privado junto a fuga de capitales, que, en el caso de estos dos últimos ítems, totalizaron 17.000 millones de dólares.»

“Restricción eterna” era la frase que acuñó el célebre Aldo Ferrer para referirse a la condición estructural argentina de falta de dólares, debido a que las necesidades de divisas para atesoramiento, industria, turismo emisivo, y de pago de deuda externa, son mayores a los dólares que puede generar el país, fundamentalmente a través de la exportación de sus productos primarios.

Hoy, cuando se mantienen las restricciones impuestas desde el gobierno de la alianza Cambiemos para el acceso a dólares de gran parte de los ciudadanos, y el superávit comercial bate records, la falta de divisas se mantiene, con la particularidad de que se explica mayormente por grandes firmas privadas a las que se les permite un “seguro de cambio” de acceso con bajas restricciones a dólares con las menores cotizaciones del mercado, para abonar deudas que en muchos casos es incluso intrafirmas.