Investigan el impacto del cambio climático y la sobrepesca en los peces del Océano Antártico

Para prevenir que las especies con valor comercial entren en situaciones críticas, como sucedió en el pasado, investigadores del Instituto Antártico Argentino se desplegarán este verano para estudiarlas en su ambiente.

Un grupo de investigadores del IAA será desplegado este verano en la Base antártica Brown, con el propósito de indagar los hábitos alimenticios y ciclos reproductivos de distintas especies de peces antárticos. Y dar cuenta del posible impacto del cambio climático en esas poblaciones y cómo fueron recuperándose las afectadas por la sobrepesca durante el siglo pasado. Una parte importante de la información producida por estas investigaciones forma parte de la base científica con la que la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) administra las áreas de pesca en aguas antárticas. Uno de los objetivos centrales: prevenir que las especies con valor comercial entren en situaciones críticas como sucedió en la década de 1970. La doctora en Ciencias Naturales, investigadora del Conicet y directora del proyecto de Ictiología Antártica del IAA, Eugenia Moreira, afirmó que «el conocimiento que disponemos de la ictiología antártica es limitado. Todavía no conocemos la ecología o el ciclo de vida completo de muchas de las especies que viven en esas aguas». Moreira señaló: «Nuestra tarea consiste en monitorear las poblaciones, investigar la ecología general y la evolución de los peces antárticos presentes en el sector atlántico del océano austral, en lo que se conoce como ‘Arco de Scotia’, principalmente en el área de las Islas Shetland del Sur y en el oeste de la Península Antártica«.En la actualidad el mayor desafío para las poblaciones de peces antárticos es el cambio climático«En la actualidad el mayor desafío para las poblaciones de peces antárticos es el cambio climático, porque el aumento de la temperatura y la disminución de la salinidad del agua podría traer diferentes cambios en la estructura de esas comunidades; conocer qué es lo que comen permite saber si en algún momento esa cadena trófica puede verse afectada por la poca tolerancia a este fenómeno por parte de alguna de las especies que la componen». La investigadora indicó que «también es muy importante conocer los ciclos reproductivos de los peces antárticos para evaluar hasta dónde esas poblaciones pueden tolerar la actividad de las pesquerías; tanto los peces como el krill son recursos naturales renovables muy valiosos en términos económicos que deben tener una administración sustentable porque además representan eslabones intermedios en la cadena trófica de la Antártida». «En la década de 1970 hubo una sobreexplotación de recursos como los peces y el krill que llevó a algunas de esas poblaciones casi al colapso; la intervención de la Ccrvma permitió establecer zonas en las que se suspendió la pesca de peces y nosotros monitoreamos en área de las Islas Shetlands del Sur con el fin de evaluar cuáles especies pudieron recuperarse, cuáles no, y poner toda la información a disposición de la Ccrvma para la elaboración de las medidas de conservación adecuadas», agregó.

Moreira puntualizó: «En la zona de las Islas Shetlands del Sur, al norte de la Península Antártica, las especies Notothenia rossii y Gobionotothen gibberifrons fueron muy afectadas por la sobrepesca, de los relevamientos que venimos realizando surge que las poblaciones de Notothenia rossii se fueron recuperando pero no hay indicios de que haya sucedido lo mismo con las de Gobionotothen gibberifrons en este área».

«Este verano el equipo que comparto con los doctores Esteban Barrera Oro y Manuel Novillo, y el técnico Carlos Bellisio va a trabajar en la Base Brown desde el 20 de enero hasta el 2 de marzo junto al personal de las fuerzas armadas que tiene a su cargo las tareas logísticas para realizar tareas científicas de nuestro proyecto y también de otros grupos de investigación», detalló.

La bióloga resaltó que «la base Brown solo se abre durante los veranos por lo que es muy importante prever la planificación de todo aquello que podamos necesitar, una vez que llegamos allí debemos primero descargar todo y acondicionar las instalaciones, y después comenzamos con los muestreos para los que todos los días le dedicamos entre tres y cuatro horas diarias a las pesca con redes; todos los ejemplares son medidos y devueltos, salvo algunos que se dedican a la investigación en laboratorio».

«La base Brown está ubicada en la Bahía Paraíso, uno de los paisajes más bellos de la Antártida por lo que es de las más visitadas por los turistas; trabajar en la Antártida es maravilloso por el escenario incomparable que también le pone muchas limitaciones a las tareas científicas, por eso la presencia ininterrumpida de Argentina es muy valiosa y por eso todo nuestro trabajo se aporta a los ámbitos de conservación para que sirva como insumo de una administración sustentable de recursos que son muy valiosos», completó Moreira.

Moreira puntualizó: «En la zona de las Islas Shetlands del Sur, al norte de la Península Antártica, las especies Notothenia rossii y Gobionotothen gibberifrons fueron muy afectadas por la sobrepesca, de los relevamientos que venimos realizando surge que las poblaciones de Notothenia rossii se fueron recuperando pero no hay indicios de que haya sucedido lo mismo con las de Gobionotothen gibberifrons en este área».

«Este verano el equipo que comparto con los doctores Esteban Barrera Oro y Manuel Novillo, y el técnico Carlos Bellisio va a trabajar en la Base Brown desde el 20 de enero hasta el 2 de marzo junto al personal de las fuerzas armadas que tiene a su cargo las tareas logísticas para realizar tareas científicas de nuestro proyecto y también de otros grupos de investigación», detalló.

La bióloga resaltó que «la base Brown solo se abre durante los veranos por lo que es muy importante prever la planificación de todo aquello que podamos necesitar, una vez que llegamos allí debemos primero descargar todo y acondicionar las instalaciones, y después comenzamos con los muestreos para los que todos los días le dedicamos entre tres y cuatro horas diarias a las pesca con redes; todos los ejemplares son medidos y devueltos, salvo algunos que se dedican a la investigación en laboratorio».

«La base Brown está ubicada en la Bahía Paraíso, uno de los paisajes más bellos de la Antártida por lo que es de las más visitadas por los turistas; trabajar en la Antártida es maravilloso por el escenario incomparable que también le pone muchas limitaciones a las tareas científicas, por eso la presencia ininterrumpida de Argentina es muy valiosa y por eso todo nuestro trabajo se aporta a los ámbitos de conservación para que sirva como insumo de una administración sustentable de recursos que son muy valiosos», completó Moreira. La OPS advierte: en América, una de cada cuatro personas aún no está vacunada, ni con una dosis

- La desigualdad es un dato destacado del informe de la Organización Panamericana de la Salud.

- 14 países inmunizaron por completo al 70% de su población, otros 14 aún no alcanzó al 40%.

«En cumplimiento del deber». Un documental sobre el incendio de Iron Mountain

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer ¿cómo estamos?

ooooo

«Pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de curar el cáncer?

Respuesta. La cura en cáncer es un tema complejo, pero dado que es el objetivo final de la comunidad oncológica, es importante hablar de este término. Por ello, antes de ASCO (American Society of Clinical Oncology), celebramos un debate sobre ello impulsado desde AstraZeneca, con expertos en cáncer, y con la colaboración de Cancer Support Community. Cuando pusimos sobre la mesa la pregunta, ¿estamos preparados para hablar de la cura en cáncer?, obtuvimos diferentes perspectivas del significado atribuido a esta ‘cura’. Aun así, la mayoría coincidían en que este concepto ha de considerarse en función del contexto. Desde una perspectiva médica y simple, implica que el cáncer se ha eliminado y no va a volver. Los grandes avances que se han dado en ciencia y tratamientos durante los últimos años nos llevan a un punto donde parece que al menos para algunos pacientes, con determinados tipos de cáncer (aunque no en muchos de ellos en la actualidad) el objetivo de la cura se puede alcanzar. El concepto de cura no solo tiene implicaciones médicas, sino también emocionales. Algunos pacientes no se sienten cómodos con esta palabra, ya que están comprensiblemente nerviosos sobre el hecho de que el cáncer pueda reaparecer. Mientras, otros, sí que se enfocan en este objetivo puesto que les sirve de motivación. Para algunos, significa que la enfermedad se ha ido en un momento determinado y, para otros, que se ha ido para siempre. Esto significa que el concepto puede variar para los pacientes en diferentes etapas de su vida, dependiendo de sus objetivos de tratamiento, lo que se ve influido por diversos factores entre los que se incluye la visión personal de los riesgos y beneficios. En cualquier caso, cuando se debaten los objetivos de tratamiento y el potencial de cura, hay que entender que es lo importante y significativo para un paciente, esto es crucial.P. Con todo esto, ¿podríamos decir que la cura del cáncer será posible el corto-medio plazo?

R. La ambición de AstraZeneca es ofrecer cura para distintos tipos de cáncer. Hay razones de peso para estar esperanzados, porque se han producido avances durante las últimas décadas que han cambiado radicalmente los resultados y la calidad de vida; especialmente en pacientes diagnosticados en las etapas más tempranas, donde las tasas de supervivencia son más altas y se contempla la posibilidad de curar a los pacientes. Aun así, sabemos que en muchos casos la cura no es posible a día de hoy. Esta enfermedad es todavía una de las principales causas de muerte del mundo y hay grandes desafíos para acercar a los pacientes a la curación; entre ellos, los avances en ciencia y asegurar un acceso equitativo a la asistencia de calidad. También, reforzar los sistemas de salud, incrementando el screening, mejorando el acceso a biomarcadores y el diagnóstico precoz. Mientras estamos impulsando los tratamientos a etapas tempranas, necesitamos considerar diferentes maneras de medir el beneficio clínico y que pueda ser evaluado con agilidad, evitando así retrasos en la disponibilidad de nuevos tratamientos que pueden beneficiar a los pacientes. Creemos firmemente en las posibilidades y el poder de colaboración para cambiar el paradigma de lo que supone vivir con esta enfermedad.P. ¿En qué aspectos deben centrarse los profesionales para reducir las muertes por cáncer?

R. Los cribados o screening son clave en la detección precoz, lo que ofrece una mejor posibilidad de hallar el cáncer y tratarlo en las fases más tempranas. Nuestra estrategia en AstraZeneca es mejorar los resultados en cáncer tratando a los pacientes tan pronto como sea posible, tratando de ofrecerles tratamientos que cambien el curso de la enfermedad y con potencial de cura. Otros factores críticos incluyen la mejora en el acceso a la salud y adoptar un abordaje multidisciplinar. Tratar el cáncer frecuentemente requiere de un esfuerzo conjunto en el que se incluyen diferentes especialidades y experiencias para ofrecer la mejor opción en cada caso. El cribado es un tema de especial importancia actualmente, porque nos enfrentamos al impacto a largo plazo generado por la COVID-19, que ha causado que millones de personas no estén dentro de estos programas. Esto significa un retraso en el diagnóstico para algunos pacientes e indirectamente repercutirá en un aumento de las muertes por cáncer. Además, alrededor del 80% de los pacientes en tratamiento también han percibido retrasos en su atención asistencial. Lo más crítico ahora mismo es que vuelvan los screening y tratamientos; esperar no debe ser una opción. Los pacientes deben retomar sus tratamientos y ponerse al día en los cribados rutinarios; la normalidad a la que nos enfrentamos es nueva, pero el cáncer no ha cambiado. Por ello lanzamos la iniciativa ‘New normal, same cancer’ (‘Nueva normalidad, el mismo cáncer’) en otoño del 2020. Estamos orgullosos del impacto logrado con esta campaña, que se ha realizado en unos 60 países y con más de 1,4 millones de impresiones. La campaña ha contado además con un gran apoyo de entidades y gobiernos. La pandemia amenaza con borrar los progresos increíbles que se han logrado en las últimas décadas gracias a los avances en cribado y diagnóstico. Necesitamos trabajar con perseverancia para tejer una comunidad que nos ayude a recuperar lo que habíamos logrado antes de la pandemia.P. ¿Qué papel juega el área de oncología en la actividad de AstraZeneca?

R. La oncología es una parte primordial para la compañía, siendo una de nuestras tres áreas principales, entre las que también están las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. En este año hemos presentado datos de 21 fármacos, algunos aprobados y otros con gran potencial, con más de 100 abstracts que muestran el sólido portfolio del que disponemos en cáncer de pulmón y mama, así como en hematología. Los nuevos resultados para olaparib (Lynparza) y durvalumab (Imfinzi), consolidan nuestra estrategia para tratar el cáncer en fases tempranas con el fin de lograr su cura. También, los datos de acalabrutinib (Calquence) son prueba de nuestro compromiso para mejorar la experiencia del paciente, con terapias eficaces, seguras y con buen perfil de tolerabilidad.P. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación que sigue la compañía?

R. AstraZeneca está trabajando para ofrecer a los pacientes objetivos cercanos a la curación mediante la detección y tratamiento en fases tempranas. Estamos forzando los límites de la ciencia para mejorar los resultados en aquellos casos más avanzados y complejos; también, definiendo nuevas dianas terapéuticas, e investigando abordajes innovadores y estamos confiamos en tener medicinas que deriven en el máximo beneficio. Tenemos el foco en seis plataformas científicas. Entre ellas el DNA Damage Response (DDR), representadas por los inhibidores PARP, como olaparib. También, los Tumour Drivers and Resistances, con uno de nuestros fármacos líder, osimertinib (Tagrisso); la inmunooncología, con tratamientos como durvalumab o los antibody drug conjugates (anticuerpos conjugados) área en la que AstraZeneca muestra una gran fortaleza con el fármaco ‘best in class’ trastuzumab deruxtecan (Enhertu) y datopotamab deruxtecan, en alianza con Daichii Sankyo. Por otra parte contamos con terapias celulares y epigenéticas, donde estamos centrando buena parte de la investigación por sus posibilidades para descubrir nuevos mecanismos que combatan la enfermedad.“Los datos de olaparib y durvalumab afianzan la estrategia de tratar el cáncer en fases tempranas”

P. ¿Cuáles son las principales novedades que presenta la compañía durante ASCO 2021?

R. En la sesión plenaria se han presentado los datos del estudio OlympiA, en Fase III, en cáncer de mama temprano. Los datos muestran que olaparib reduce el riesgo de cáncer recurrente en un 42% en el tratamiento de los pacientes con mutaciones BRCA en tumores de alto riesgo. Esta es la primera vez que una terapia dirigida a la mutación BRCA ha demostrado potencial para cambiar el curso de la enfermedad y da esperanzas para curarla en un futuro. Ofreciendo un tratamiento que reduce significativamente los riesgos de recaída en pacientes de alto riesgo, cambiamos el pronóstico de las mujeres que lo padecen. Los datos de acalabrutinib ayudan a reforzar nuestra confianza en un tratamiento seguro y tolerable en leucemia linfocítica crónica. Los datos a cuatro años del ensayo ELEVATE-TN, en pacientes sin tratamiento previo mostraron una eficacia sin precedentes con acalabrutinib en monoterapia o en combinación con obinutuzumab, ofreciendo también flexibilidad para diseñar el tratamiento en cada caso. Los resultados detallados del ensayo ELEVATE-RR (el primer estudio comparativo de dos inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton en leucemia linfocítica crónica) confirmó un perfil de seguridad y tolerabilidad favorable para acalabrutinib en pacientes con tratamiento previo y alto riesgo de progresión. También hemos presentado los últimos datos del ensayo PACIFIC para durvalumab como standard of care en cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio III irresecable. Estos datos miden la mayor supervivencia a largo plazo presentada jamás en un ensayo de fase III con inmunoterapia, presentando resultados en supervivencia libre de progresión a cinco años. Estos datos reflejan que el 43% de los pacientes que sobreviven a cinco años tres cuartos no presentan progresión en este periodo. Esto es un logro trascendental en la intención de lograr la curación de la enfermedad.P. ¿Cómo avanza AstraZeneca en el área de hematología?

R. Creemos que es una de las áreas más fascinantes y prometedoras de la ciencia. Con nuestro profundo conocimiento del cáncer hematológico y aprovechando nuestra experiencia en tumores sólidos, trabajamos en el desarrollo de terapias novedosas que se dirijan a mejorar en esta especialidad. Para acalabrutinib tenemos más de 20 ensayos en marcha para tratar el cáncer de sangre de células B, incluyendo leucemia linfocítica crónica, linfoma de células de manto, linfoma difuso de células B grandes y otros. Respecto a otros tratamientos, estamos investigando otras ocho moléculas en las categorías principales de la hematología, como la leucemia, el linfoma y el mieloma. Las áreas primarias en las que nos centramos incluyen avances prometedores en moléculas que induzcan la muerte celular, dirigiéndonos a cubrir necesidades clínicas no cubiertas en diversos tipos de cáncer, y aprovechando la respuesta inmune para destruir los tumores. Además de fármacos en monoterapia, tenemos programas de desarrollo clínico que se encaminan a la combinación de terapias para conseguir mejores resultados y que los pacientes puedan obtener así la mejor opción de tratamiento.P. ¿Cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo en el área de oncología?

R. AstraZeneca se ha posicionado como líder en la redefinición del abordaje en cáncer. Nuestra ambición, a presente y futuro, es hacer realidad la cura del cáncer, con la ciencia como base para lograr un mayor entendimiento del cáncer y sus complejidades, para descubrir, desarrollar y ofrecer medicinas que cambien el curso de la enfermedad. Nuestro foco está puesto en algunos de los tipos de cáncer más hostiles y difíciles de tratar. A través de la innovación persistente hemos construido uno de los portfolios y pipeline más diverso de la industria, con el potencial de provocar cambios en la práctica de la medicina y transformar la experiencia de los pacientes.»El FMI defiende el acuerdo con Argentina. Y el Financial Times advierte sobre China

«El Fondo Monetario Internacional defiende el acuerdo con Argentina para reestructurar 44.500 millones de dólares de deuda. Kristalina Georgieva aplaude marco inicial de acuerdo para rescatar economía en dificultades.

La directora del FMI defendió el acuerdo preliminar con Argentina para reestructurar 44.500 millones de dólares de deuda de un rescate récord de 2018, a pesar de las crecientes críticas sobre el plan. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, aplaudió este jueves el marco inicial del acuerdo, cuyos detalles deben ser finalizados y aprobados por la junta directiva del Fondo. También debe ser ratificado por el Congreso de Argentina, donde la oposición logró grandes avances en las elecciones intermedias del año pasado, y recientemente aparecieron divisiones dentro de la coalición del gobierno después de que una figura crucial renunció en protesta por el acuerdo. “Confiamos en que este es un programa pragmático”, dijo Georgieva a los periodistas. “Ayudará a Argentina a enfrentar los problemas estructurales más importantes”. El acuerdo se produce cuando el país lidia con una economía tambaleante, acosada por una inflación creciente, la presión sobre el tipo de cambio y la disminución de las reservas de dólares. Si el congreso del país acepta ratificar el último acuerdo del FMI, será el vigésimo segundo en seis décadas. El arreglo anterior era “demasiado frágil” para tener éxito, concluyó un informe interno del FMI publicado en diciembre. El Fondo también admitió que había aceptado proyecciones gubernamentales demasiado optimistas y que el acuerdo inicial se podría haberse beneficiado de controles de capital y una reestructuración de la deuda de los acreedores privados. Un total de $ 44 mil millones de los $ 57 mil millones acordados se desembolsaron cuando Mauricio Macri, el entonces presidente, salió del cargo en diciembre de 2019. Pero el acuerdo rápidamente se desvió y fue cancelado por el gobierno peronista entrante del presidente Alberto Fernández en julio de 2020.» Texto completo de la nota (en inglés), aquí. De la otra nota que publicaron ayer sobre el tema -con un enfoque más general, no ya centrado en el caso argentino, reproducimos sólo el párrafo inicial. Es que, en nuestra opinión, todavía están por escribirse los capítulos más interesantes.«El acuerdo con el FMI de Argentina debería ser una llamada de atención sobre la deuda de los mercados emergentes. Con China como el mayor prestamista, el antiguo enfoque de reestructuración centrado en Occidente ya no funciona.»

Texto completo de la nota (en inglés), aquí.Conectar Igualdad: fecha para entregar 500 mil notebooks y los criterios de adjudicación

El Gobierno relanzó a principios de este año el plan Conectar Igualdad, para entregar una notebook a cada estudiante de las escuelas públicas secundarias. Para implementar este programa el Ministerio de Educación de la Nación realiza convenios con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La entrega de 500.000 equipos será a partir de marzo de 2022, según anunció el ministro de Educación, Jaime Perczyk. La idea del gobierno es concretar la entrega a principios de marzo para así garantizar la conectividad durante el próximo ciclo lectivo. El Programa Conectar Igualdad otorga una computadora a estudiantes y docentes de secundarias públicas, escuelas de educación especial e institutos de Formación Docente. El resto de los niveles educativos se acuerda según cada provincia y sus regulaciones. La primera edición del Conectar Igualdad fue en 2010 y, hasta 2015, entregó más de 5 millones de netbooks a estudiantes de las secundarias públicas y de las escuelas especiales y a institutos de Formación Docente. El programa incluía capacitaciones para aprender a utilizar la computadora y cursos con propuestas educativas.Conectar Igualdad se financiará con las partidas que anualmente asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional a Educación.La resolución indica que el objetivo es «proporcionar recursos tecnológicos en las escuelas públicas de gestión estatal y de elaborar propuestas educativas con el fin de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje». Aunque la ajudicación la hará cada provincia y la C.A.B.A., el criterio general requiere:

- Tener regularidad en una escuela secundaria.

- Estar en situación socioeconómica desfavorable.

- La escuela tuvo que tener una baja o nula continuidad pedagógica el año pasado.

- Se debió registrar un crecimiento de alumnos desvinculados en la institución.

- Baja o nula continuidad pedagógica en 2020

- Mayor porcentaje de alumnos desvinculados

LAS COMPUTADORAS DEL PLAN:

- Marca BGH.

- Pantalla de 11.6 pulgadas

- Procesador Intel Celeron N4020 2.8 GHz, 4 GB de RAM (DDR4) y 240 GB de almacenamiento.

- El sistema operativo Huayra 5.0 (no tienen Windows).

- Dos puertos USB 3.0 y un puerto HDMI.

- La batería debería durar cerca de 10 horas.

Declaraciones de los presidentes Fernández y Putin tras su reunión en el Kremlin – Video

La Armada argentina auxilió a un buque ruso en la Antártida

El Ministerio de Defensa informó que el ARA «Bahía Agradable», que se encontraba operando como buque de servicio de la Patrulla Antártica, asistió y remolcó al buque de investigación científica de bandera rusa «Professor Logachev», que se encontraba varado y sin capacidad de propulsión en la Bahía Lasserre, en la isla 25 de Mayo, con 29 tripulantes a bordo, entre ellos 12 científicos.

A las 2 de la madrugada de este 1° de febrero, el ARA «Bahía Agradable» recibió un llamado de la estación marítima chilena Bahía Fildes -la Patrulla Antártica combinada la integran la Armada argentina y la del país trasandino- para informar la situación del buque ruso y solicitar la asistencia inmediata. La embarcación argentina arribó a la bahía Laserre a las cuatro y media de la mañana y tras evaluar la situación, realizó una maniobra de remolque que permitió liberar satisfactoriamente al buque «Professor Logachev». Además, el equipo de rescate también realizó una verificación para descartar daños materiales o derramamiento de combustible. Precisamente, el propósito de la Patrulla Antártica es «otorgar seguridad a la navegación, a la vida humana en el mar y contribuir a mantener las aguas libres de contaminación», al Sur del paralelo 60º Sur, en cumplimiento de lo establecido en el Tratado Antártico. El ARA Bahía Agradable se encuentra desarrollando la tercera etapa de la Patrulla Antártica Combinada (PANC 2021-2022), que desde hace más de dos décadas se realiza de manera combinada con la Armada de Chile para brindar un servicio de búsqueda, rescate, salvamento marítimo, control y combate de la contaminación.

Qué pasa, y qué puede pasar, con los humedales de nuestro país

ooooo

«El Día Mundial de los Humedales fue instaurado en 1997, para recordar la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán. Se estima que el 21,5% del territorio argentino está compuesto por estos ecosistemas, que proveen innumerables beneficios para la vida en la Tierra, incluyendo la humana. Además, los expertos enfatizan su rol primordial como aliados para combatir el cambio climático. Este año, la ley de humedales, que tenía como objetivo protegerlos, perdió estado parlamentario por tercera vez, al no haber sido tratada en la Cámara de Diputados. Su última oportunidad era ser debatida en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, que se iniciaron este martes, pero no fue incluida por el Gobierno en el temario.

Técnicamente, el proyecto de ley perdió estado parlamentario a finales del año pasado, cuando finalizaron las sesiones ordinarias del Congreso. Pasada ahora la posibilidad de ser debatida en sesiones extraordinarias, lo único que queda es que el Poder Ejecutivo Nacional pida una ampliación del temario, para lo cual tiene tiempo hasta el 28 de febrero. Esta iniciativa había sido impulsada inicialmente por Leonardo Grosso (Frente de Todos), pero obtuvo un dictamen de mayoría consensuado con otras fuerzas que habían presentado propuestas, a excepción de la de los diputados Jorge Vara y Alicia Fregonese (Juntos por el Cambio), que tuvo dictamen de minoría.

También pierden estado parlamentario tres iniciativas que fueron presentadas hace dos años, pero que aún se encuentran en el Senado, mucho más atrasadas. Fuentes cercanas a la senadora Gladys González confirman que se volverá a presentar su proyecto antes de que se cumpla el plazo de vencimiento.

“Si se convoca a sesiones extraordinarias, pero no se la incluye en el temario, por tercera vez volverá al primer casillero. Evitemos que se repita la misma historia”, reclamaron en un documento destinado al presidente Alberto Fernández y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, más de 380 organizaciones, grupos y movimientos de todo el país. “Exigimos que la ley de humedales esté en el temario de las sesiones extraordinarias a las que usted convoque”, plantearon.

Todavía no está claro por qué no ha sido tratada hasta el momento: “No existen razones declamadas sobre por qué pierde estado parlamentario, simplemente sucede en el silencio más absoluto”, afirma Patricia Pintos, geógrafa e investigadora y miembro de la Red Nacional de Humedales (Renahu). “La política ha sido totalmente funcional a la presión de ciertas corporaciones sectoriales, interesadas en seguir ocupando y desnaturalizando ecosistemas de humedales”, sentencia.

La ley pasó por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y luego se detuvo en las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; de Legislación Penal, y de Presupuesto y Hacienda. “Hay una falta de interés y compromiso con el tema, son mayoría los desinteresados. El texto unificado que pasó a Diputados era muy bueno, pero no circuló pese a que enviamos notas formales, pedimos reuniones. Nunca tuvimos respuesta”, reclama Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN).

Indispensables para la vida

Los humedales son ecosistemas que se caracterizan por la presencia temporal o permanente de agua. Según los informes de estado del ambiente, realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ocupan una superficie de unos 600.000 kilómetros cuadrados aproximadamente.

Se estima que a nivel global estos han disminuido rápidamente, con pérdidas del 35% desde 1970, según el mismo informe. Sin embargo, los expertos coinciden en que hoy se estima que la pérdida ronda entre un 65% y un 74% a nivel mundial.

Un 40% de las especies del mundo habita o se cría en los humedales, según información otorgada por el Ramsar. Di Pangracio recuerda que los humedales “son como esponjas” por su capacidad de amortiguar las sequías, pero también por su capacidad de absorber el exceso hídrico. Asimismo, mitigan y adaptan los efectos del cambio climático: “Los humedales son filtros depuradores y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, incluso más que los bosques, pero desaparecen a nivel global tres veces más rápido que estos”. Son elementales para otros aspectos de la vida humana, ya que “poseen una gran capacidad de depuración del agua infiltrada y, por eso, contribuyen a mejorar la calidad del agua para el consumo y la producción”, explica Pintos.

En la Argentina, la lucha por los humedales tiene una larga historia. En 1991, la Argentina aprobó la Convención sobre los Humedales a través de la ley Nº 23.919. La “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” se conoce bajo el nombre de Ramsar, por la ciudad Iraní en donde fue firmada. En 2020 se habían presentado 15 proyectos, y antes de eso, ocho (el primero, en 2013), de los cuales dos habían obtenido votación favorable en el Senado en 2013 y 2016, pero también quedaron sin ser tratados en la Cámara de Diputados.

“Todavía estamos a tiempo de preservarlos, solo es preciso que como sociedad –me refiero a los ciudadanos de a pie, pero muy especialmente a los sectores empresarios y de la política– podamos dejar a un lado la mirada cortoplacista sobre los recursos; de lo contrario, muy pronto ya no habrá nada que resguardar”, afirma Pintos, y coinciden con ella los activistas de otras organizaciones, quienes persisten en sus intentos de proteger estos valiosos ecosistemas.

Por su parte, Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre, reclama a los políticos: “Esperamos que los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, que hicieron campaña indicando que iban a trabajar por la ley de humedales cumplan con su promesa y presenten prontamente un nuevo proyecto, basado en la experiencia que se ha generado en estos años”.

Ordenamiento territorial

Uno de los puntos en los que coinciden los proyectos de ley es la cuestión del ordenamiento del territorio. Este punto hace referencia a la organización de los espacios para que no se realicen actividades que no resultan sostenibles para el ecosistema. “Es un punto importante para controlar el avance agrícola en sumideros de carbono, entender dónde se puede desarrollar una ciudad y dónde mantenemos virgen para preservar ecosistemas”, explica Pilar Bilbao, licenciada en gestión ambiental, quien afirma que la gran mayoría de los problemas ecológicos surgen de no cumplir con esta premisa.

“La urbanización es una de las tantas amenazas a las que están sujetos los humedales, las ciudades tienen que dejar de destruirlos”, afirma Di Pangracio. Pintos también reclama la falta de interés de parte del sector inmobiliario: “Están las condiciones para expandir sobre áreas que no comprometen a estos ecosistemas, solo que el negocio es muchísimo menos atractivo para los desarrolladores inmobiliarios. Las lagunas artificiales que constituyen el objeto de deseo para un cierto sector de la población hacen parte importantísima de la retracción de humedales de la región”.

Sin embargo, la expansión inmobiliaria es solo uno de los tantos factores. Según el Ramsar, las amenazas más frecuentes son incendios, ganadería y pastoreo, actividades recreativas y turísticas, basura y desechos sólidos, presencia de plantas invasoras no autóctonas/exóticas (malezas); y presas, modificaciones hidrológicas y manejo/uso del agua.

Desde hace algunos años, el problema de los incendios es uno de los más preocupantes en la Argentina y en el mundo. Aunque en muchos casos tienen que ver con las sequías, muchas organizaciones denuncian motivaciones económicas detrás de las quemas. “Se usan los incendios para hacer cambio del uso del suelo y dedicarlo a uso productivo. El 95% de los incendios, según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, son de origen humano y, por ende, intencionales. Esto pasa, por ejemplo, en el Delta del Paraná”, grafica Di Pangracio.»

Lanzan concursos para la incorporación de investigadores a los Organismos de Ciencia y Tecnología del Estado

Después de un encuentro realizado ayer en Casa Rosada, el Jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Ciencia Daniel Filmus, anunciaron el lanzamiento de una iniciativa sin precedentes: el Plan de Fortalecimiento de Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología. Se prevé la incorporación de mas de mil investigadores.

«Durante el período comprendido entre el 2 de marzo y el 11 de abril, se abrirá el primer llamado mediante concurso público para que más de mil investigadores e investigadoras con la máxima calificación académica se inscriban en los 16 organismos que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT). Esta iniciativa que tiene el objetivo de potenciar el Sistema Nacional Científico Tecnológico a través del desarrollo de un modelo productivo federal que cuente con profesionales altamente capacitados. En la página web del Plan de Fortalecimiento de Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología ya se encuentran disponibles los cargos a concursar dentro de la Administración Pública Nacional. En el sitio se encuentra detallado el organismo solicitante y la localidad y provincia correspondiente, el perfil buscado, las titulaciones requeridas y las vacantes disponibles. Los/las postulantes pueden ser desde especialistas en ciencias de la tierra y del mar, física, biología, química; hasta investigadores/as en computación, desarrollo industrial y agropecuario, salud, cambio climático, entre otros. El ministro Filmus definió el plan como una “imperdible oportunidad profesional para que investigadoras e investigadores con la mayor excelencia académica ingresen a los organismos que nuclea el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) a lo largo y ancho del país”. «Es una apuesta que hacemos desde este Gobierno a la ciencia y la tecnología argentina”. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, resaltó “el carácter federal de los concursos públicos. Estas políticas aportan transparencia, y ponen en valor los recorridos y formación profesionales con el único objetivo de favorecer el crecimiento de nuestro país, brindando oportunidades para todas y todos”.Cómo concursar

Las inscripciones a los concursos abrirán entre el 2 de marzo y el 11 de abril de 2022, de forma escalonada. Para anotarse, los/las postulantes deberán hacerlo a través del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA-CICYT) como plataforma común de recepción de postulaciones. Cada proceso concursal se desarrollará bajo los marcos normativos de cada uno de los 16 organismos convocantes. Para participar en los concursos, los/las postulantes deberán registrarse e ingresar en la plataforma SIGEVA-CICYT, identificar el o los concursos en los que se quieran presentar, completar sus antecedentes profesionales y académicos, y adjuntar la documentación respaldatoria solicitada en las Bases y Condiciones de cada concurso y en la normativa vigente. Los organismos en donde se podrán concursar los puestos son: Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS); Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); Instituto Antártico Argentino (IAA); Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); Instituto Geográfico Nacional (IGN); Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP); Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Instituto Nacional del Agua (INA); Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Servicio Hidrografía Naval (SHN); Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Administración de Parques Nacionales (APN). Para recibir novedades sobre el Plan de Fortalecimiento de Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología, a cargo de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, se puede suscribir al mailing institucional.La Organización Mundial de la Salud advierte «es prematuro declarar la victoria sobre el coronavirus»

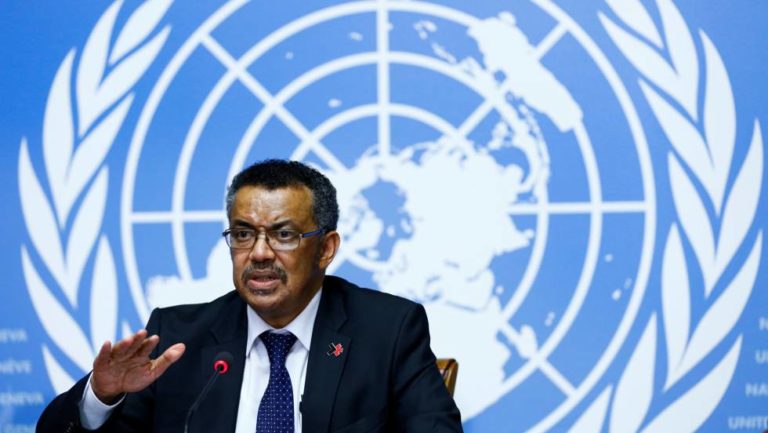

La OMS llamó a prudencia frente a un contexto en que países como Dinamarca anuncian el fin de las restricciones. Temen que otras naciones las levanten por razones políticas y no sanitarias.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró «prematuro» declarar una victoria contra la COVID-19 y abandonar el empeño de detener la transmisión del virus. Así lo dijo durante una conferencia de prensa realizada en Ginebra, Suiza. «Es prematuro que cualquier país capitule o se declare victorioso», enfatizó el funcionario, preocupado por el aumento de casos, en un contexto en el que muchos países buscan cortar con todo tipo de restricciones. Por ejemplo Dinamarca, que las levantó pese a registrar un récord de casos dela enfermedad. Por su parte, el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan, también expresó su temor por el hecho de que algunos países quieran imitar a los gobiernos que eliminan las restricciones por presiones políticas, ignorando su situación epidemiológica y su cobertura de vacunas. En la misma línea, Maria Van Kerkhove, encargada de la lucha contra la COVID-19 en la OMS, advirtió sobre un relajamiento precoz de las medidas de prevención. «Efectuamos un llamado a la prudencia, ya que muchos países todavía no alcanzan el pico de Ómicron. Muchos países tienen un nivel bajo de cobertura de vacunas», indicó. El doctor Tedros insistió: «Estamos preocupados por el hecho de que se haya instalado un relato en ciertos países de que gracias a las vacunas y debido a la alta contagiosidad de Ómicron y de su menor gravedad, no es posible prevenir el contagio”. Y subrayó: «Esto no puede estar más lejos de la verdad». «No le pedimos a los países que reinstauren los confinamientos, pero los llamamos a proteger a su población usando todos los medios disponibles y no solamente las vacunas», indicó el alto cargo de la OMS. ¿Qué pasa con el nuevo sub-linaje BA.2 de la Ómicron? Momentos antes de la conferencia de prensa, el Dr. Boris Pavlin, del Equipo de Respuesta COVID-19 de la OMS, sostuvo que la forma emergente BA.2 de la variante Ómicron del coronavirus no parece ser más grave que la forma original BA.1. “Las vacunas también siguen proporcionando una protección similar contra las diferentes formas de Ómicron”, agregó Pavlin. Sus comentarios llegan en el momento en que el sub-linaje BA.2 empieza a sustituir en países como Dinamarca a la subvariante «original» de Ómicron, que es más común.Qué sabemos sobre rayos (el de mayor duración se registró en Argentina). Video

Un comité de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que réune información sobre fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, validó dos récords registrados en América: los rayos de mayor extensión y duración jamás registrados en el planeta.

Se evaluó que se produjeron en zonas donde las condiciones atmosféricas y los sistemas de tormenta hacen posible estos eventos que denominan como “megarrayos”.- Rayo de mayor duración: la descarga duró algo más de 17 segundos (17,102 ± 0,002 segundos). Se produjo en sectores de Argentina y Uruguay el 18 de junio 2020.

- Rayo de mayor extensión: cubrió una distancia horizontal de de 768 ± 8 km a través del sur de los Estados Unidos el 29 de abril 2020.

“LOS RAYOS SON UN GRAN PELIGRO QUE SE COBRA NUMEROSAS VIDAS CADA AÑO”En este sentido, el Secretario General de la OMM Petteri Taalas comentó: “Los rayos son un gran peligro que se cobra numerosas vidas cada año. Estos récords ponen de relieve cuestiones de importancia para la seguridad pública respecto de las nubes electrificadas en las que los rayos pueden recorrer distancias enormes”. La OMM también ha verificado previamente otros fenómenos extremos relacionados con los rayos: Impacto directo de un rayo: En 1975, 21 personas murieron en Zimbabwe cuando un rayo cayó sobre ellas mientras se apiñaban en una choza buscando resguardo. Impacto indirecto de un rayo: En 1994, 469 personas murieron en Dronka (Egipto) cuando un rayo impactó en un parque de tanques de combustible, lo que produjo el derrame del líquido en llamas hacia la ciudad. Tecnología espacial para la observación de rayos Para poder conocer y medir, de forma continua, la extensión y duración de los rayos, toman un papel muy importante los satélites geoestacionarios. Los grandes avances tecnológicos en el espacio en los últimos tiempos fueron trascendentales a la hora de emplear productos e instrumentos que mapean este tipo de fenómenos, como por ejemplo, los generadores geoestacionarios de mapas de rayos (GLM – Geostationary Lightning Mapper por sus siglas en inglés) a bordo de los satélites GOES-16 y GOES-17. Por su parte, el relator de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos de la OMM Randall Cerveny comentó: eEs probable que existan fenómenos extremos aún mayores y que podamos observarlos a medida que evolucione la tecnología de detección de rayos”. Cómo cuidarse del peligro de los rayos Es importante tomar precauciones frente a este fenómeno. Por eso, a continuación, algunas recomendaciones para cuidarse:

- Permanecer en el hogar, bajo techo y lejos de las ventanas

- Evitar usar grifería

- Desenchufar aparatos eléctricos

- En caso de estar a la intemperie, buscar refugio en un vehículo (cerrado herméticamente) o en un edificio. No permanecer bajo los árboles o estructuras abiertas.

Los combustibles aumentan alrededor de un 9%

Desde hoy miércoles 2, los precios del combustible aumentará en todo el país. El incremento ronda el 9%, y se incluye un incremento adicional de dos puntos porcentuales en los productos premium. La suba será encabezada por YPF, pero también lo adoptarán las petroleras privadas.

El litro de nafta súper estaba hasta el martes en $ 90,40 en las estaciones de YPF en la ciudad de Buenos Aires. En el interior son más caros, como también son más elevados en el resto de las petroleras. La súper se conseguía a $ 104,80, mientras que el gasoil de mayor calidad estaba en $ 99,90 siempre en Buenos Aires. El comunicado de YPF «Durante 2021 YPF incrementó significativamente las inversiones en línea con su plan anunciado a comienzos de año por un valor de 2.700 millones de dólares, representando un incremento de más del 70% respecto a las inversiones de 2020. Este nivel de inversiones permitió un fuerte crecimiento en la actividad petrolera en todo el país y una importante recuperación de la producción a partir del segundo semestre. Mediante este plan YPF logró estabilizar la producción de petróleo crudo y gas después de 5 años de caídas consecutivas. Asimismo, en 2021 YPF continuó con el proceso de desendeudamiento iniciado en 2020, alcanzando en el último trimestre, el menor nivel de deuda registrado desde el año 2015. Para 2022 se prevé continuar con un crecimiento significativo del plan de Inversiones superior al 40 % respecto al año anterior, apuntalando principalmente las actividades de producción de petróleo y gas natural, afianzando su liderazgo en energías renovables y poniendo en marcha importantes reformas en las refinerías de la compañía. Con el fin de sostener su plan de crecimiento para 2022 en un contexto de prudencia financiera y en el marco de la evolución de los últimos meses de ciertas variables macro locales e internacionales, YPF realizará a partir del miércoles 02 de febrero a las 0 hs. un aumento de precios de surtidor del 9% promedio país, luego del último aumento en mayo 2021. Posterior a este ajuste, continuaremos monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país.»Un panorama de la industria biotecnológica en Argentina

«La biotecnología es el futuro». Y las empresas que trabajan en ese campo son un activo valioso de la Argentina.

La biotecnología es la disciplina que trabaja para dar respuesta a algunos desafíos fundamentales del munto actual: el agotamiento de los recursos naturales, cambio climático, la inseguridad alimentaria y la energética, prevenir futuras pandemias y enfermedades endémicas, entre otros, mediante la utilización de sistemas biológicos y tecnologías desarrolladas en las últimas décadas. En este campo, nuestro país cuenta con investigadores de primerísimo nivel y con empresas y emprendimientos público-privados que la ponen en un plano destacado en el escenario global de esta industria. Según el Informe Sectorial N° 2 Biotecnología, elaborado en 2019, la Argentina se censaron en 2016 201 empresas de biotecnología, lo cual lo ubica dentro de los 20 países con mayor cantidad de este tipo de empresas en el mundo y en segundo lugar en América latina luego de Brasil. Hoy, seis años después de ese censo, se estima que hay 220 compañías argentinas dedicadas total o parcialmente a la biotecnología. Dentro del gran «paraguas» biotech, las que trabajan en los temas de la salud humana (medicamentos y fertilización asistida) representan 32 por ciento del total. De cerca le siguen las del agro (inoculantes, semillas genéticamente modificadas y micro propagación vegetal) con el 28 por ciento, y salud animal (medicamentos, vacunas y reproducción) con el 25. El resto, se dedica a insumos industriales (enzimas, colorantes, coadyuvantes, biorremediación, desarrollo de materias primas y productos tecnológicos basados en la moderna biotecnología). Según ese informe citado anteriormente, la inversión en actividades de investigación y desarrollo en este rubro en nuestro país llegaba a US$ 91 millones anuales. Si bien ese gasto es reducido en relación a los países líderes como Estados Unidos, Francia y Suiza, se ubica por encima de otros países de América latina e incluso de otros europeos con mayor PBI per cápita como Finlandia, Eslovenia y Portugal. En este contexto, se puede señalar el «enorme potencial» que tiene la industria biotecnológica en la Argentina. Se lo adjudica a una serie de factores: por un lado, la cantidad de empresas especializadas en el sector es alta; y por otro lado, el país cuenta con los recursos humanos necesarios y con personal altamente calificado. «Nuestro país tiene industria (hay plantas que cumplen estándares de calidad internacional, con tecnología de primer nivel) y tiene los recursos humanos especializados, que es lo más difícil de conseguir», explicó Graciela Ciccia, cofundadora de la Cámara Argentina de Biotecnología y Directora de Innovación de Grupo Insud. «La generación de empresas intensivas en conocimiento contribuye al desarrollo económico, aportando compañías que desde el inicio se piensan globalmente, para un mundo donde la localización geográfica tiende a ser relativamente menos importante», señaló Ciccia. Gabino Rebagliati, el jefe de comunicación de Grupo Bioceres, la empresa biotecnológica argentina que se dedica al desarrollo agropecuario, destacó «el talento» argentino y «el hecho que la economía argentina está muy volcada a los recursos naturales». A través de Twitter, Rebagliati enumeró algunas empresas del sector de la biotecnología que triunfan en el exterior como Terragene, que tiene presencia en 70 países; Beeflow, una startup que «mejora la producción agrícola» mediante la optimización de las técnicas de polinización con insectos; la firma de nanotecnología Chemtest, que se dedica a «mejorar los diagnósticos de enfermedades y animales»; y Microgenesis, una empresa local que desarrolló «un kit autoadministrado» que sirve para «detectar problemas de fertilidad» en las mujeres. «Cuando hacemos biotecnología, la ciencia sale del laboratorio y se convierte en ciencia aplicada que trae soluciones para la vida de las personas. Tenemos el talento, las instituciones, la historia, tenemos los recursos y tenemos la oportunidad».Para acceder al Informe Sectorial N° 2 Biotecnología, cliquear aquí.Cuando hacemos biotecnología, la ciencia sale del laboratorio y se convierte en ciencia aplicada que trae soluciones para la vida de las personas. Tenemos el talento, las instituciones, la historia, tenemos los recursos y tenemos la oportunidad. A mí me emociona, ¿a vos?

— Gabino Rebagliati (@gaboreba86) January 29, 2022