Con 47.059 km de vías, trazada entre 1855 y 1940, llegó a ser una de las más extensas del mundo y un ejemplo para Sudamérica. Hoy quedan menos de 18.000 km. de traza en uso efectivo, en general concesionadas y en mal estado.

Comenzó en el entonces Estado de Buenos Aires, todavía separado de la Confederación Argentina: los políticos, comerciantes, intelectuales y demás porteños a caballo y de a pie (literalmente) se fascinaron con el ferrocarril y decidieron la construcción del primer ramal, el Ferrocarril Oeste, y lo hicieron con capitales nacionales.

Las cuentas del estado bonaerense iban viento en popa: cobrando tanto las exportaciones de materia prima del sufrido interior hacia Europa, así como el consumo interno de manufacturas europeas, la Aduana porteña, como llave del Plata y el Paraná, y con él del NEA y del NOA, era más inevitable que la muerte y los impuestos. Eso quizás lo habría dicho Mr. Benjamin Franklin si hubiera nacido cordobés o tucumano.

El gobernador bonaerense, Pastor Obligado, ya venía europeizando a Buenos Aires no sólo de «look» sino de infraestructura: redes de agua potable empezaban a mitigar las epidemias de cólera, y los caños de gas de carbón iluminaban los nuevos faroles que disipaban un poco la inseguridad nocturna.

Pero en la profundidad de «los campos porteños», como los llamó Benito Lynch, los viejos fuertes de frontera se volvían poblados rumbosos por la expansión de otra frontera, la agrícola. Ciudades intempestivas y como perdidas en la enormidad horizontal de sus trigales se atrasaban en su despegue económico por el permanente barrizal de los caminos rurales. Plata, sobraba. ¿Qué faltaba? Faltaba el tren.

En este contexto, en

1854 la Sociedad Camino de Fierro de Buenos Aires al Oeste (integrada por comerciantes) obtuvo la venia del gobierno porteño para construir un ferrocarril “de 24.000 varas de extensión” que enlazara la entonces Gran Aldea de Buenos Aires, de minúscula planta, con el Oeste transurbano. No era tampoco un trazado colosal: 20,4 kilómetros de terminal a terminal, para empezar, «y luego vemos cómo sigue, si sigue», según el proyecto de ley dejado en por la Sociedad en la Comisión de Hacienda de la Legislatura, en la que figuraban ciudadanos que hoy son calles:

Dalmacio Vélez Sarsfield, Bartolomé Mitre y Mariano Billinghurst.

La Sociedad empezó con un pedido absurdo:

no utilizar máquinas a vapor. Mejor, argumentó, “emplear el caballo, tan barato en el país, en lugar del carbón fósil, tan caro en él”. El poco carbón que llegaba aquí venía de

Cardiff, Gales, pero el pasto, como dice

Héctor Huergo, vate indiscutido del modelo agropecuario actual, es el principal producto del suelo argentino. Renovable, además.

¿Dudas sobre la rentabilidad? Sí, pero además aquí casi nadie había visto una locomotora. La

Sociedad del Camino de Fierro (traducción brutal de «chemin de fer») la llamaba “locomotiva”, (otra traducción brutal del francés) y la consideraba una amenaza para las edificaciones, por las vibraciones. Tan ajena era una «locomotiva» a nuestras pampas que no teníamos una palabra que la volviera más local. Los tranvías urbanos porteños, para hablar de rieles más de entrecasa, funcionaban a puro percherón.

Y habida cuenta de que parte de la arquitectura porteña de 1854 era de adobe (la barata), y de ladrillo cocido con pared portante, pero sin columnas ni vigas (la finoli), a los firmantes no les faltaba algo de razón en su temor a las «locomotivas».

De todos modos, el cliente manda y era el estado bonaerense, que fue por todo: en 1856 se importaron dos locomotoras a vapor “mellizas”,

La Porteña y

La Argentina, ambas fabricadas en el taller

The Railway Foundry, Leeds, Inglaterra. Un año antes habían comenzado las obras del tendido de vías en terrenos fiscales, en las que trabajaron 150 obreros y tres ingenieros extranjeros, entre ellos

Guillermo Bragge, constructor del primer ferrocarril de

Río de Janeiro. Ya entonces, tras tantas guerras con ellos, pesaba aquello de no ser menos que los primos brasucas.

En 1915, con 33.000 km de vías construidas, la Argentina ingresó al ranking de las diez principales redes de líneas férreas del planeta.

La primera estación ferroviaria argentina fue

Parque, porque ahí estaba el cuartel llamado

«Parque de Artillería», luego tan famoso como sede de la Revolución de 1890. Esa estación era de madera y estaba ubicada donde hoy se levanta el Teatro Colón, cuadradamente frente al cuartel.

Las vías cruzaban en chanfle la actual plaza Lavalle y continuaban hacia el Oeste: atravesaban Callao, tomaban la todavía inexistente minidiagonal Enrique Santos Discépolo (que debe su persistencia en la cuadrícula urbana actual debido a aquella curva ferroviaria), y luego doblaban por avenida Corrientes hasta Pueyrredón, donde tras nueva curva hacia el Sur se detenía a recobrar aliento en la actual estación Once.

Desde allí los rieles tomaban la traza del actual tren Sarmiento, rumbo franco Oeste, hasta culminar en Floresta, estación terminal emplazada en la ciudad de

San José de Flores, hoy simplemente Flores, distante de Baires por un buen tramo de campo abierto con trigo ondulante y estólidas ovejas. De vacas, todavía ni mu. De punta a punta, eran 9,8 km, algo menos de la mitad de los 20,4 propuestos inicialmente.

El primer viaje

El flamante Ferro Carril Oeste (escrito así, Ferro Carril) debutó desde

Parque a Floresta el sábado 29 de agosto de 1857. Tiraba de la pequeña formación

La Porteña, la primera de las locomotoras mellizas que circuló en el país. ¿Recuerda el nombre de la segunda? Nadie lo hace.

La ceremonia fue presidida por el entonces gobernador de Buenos Aires,

Valentín Alsina. Y en ese primer trayecto fueron ilustres los pasajeros

Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Pastor Obligado, Dalmacio Vélez Sarsfield y Estanislao del Campo, entre otros ricos y/o famosos. Tantas futuras calles subidas a tan pocos vagones…

Del Campo, ya muy mentado por sus parodias gauchescas de

Hilario Ascasubi, publicó estas estrofas de octosílabos con firma de su propio avatar literario, el supuesto gaucho

Anastasio El Pollo. Salió el 30 de Agosto de 1857 en «La Tribuna».

- Cuando advertí que chiflaba

- un pito particular,

- ya se dentró alborotar

- mi pingo y toda la gente,

- porque ¡Cristo! Redepente

- nos salió de un corralón

- negro y grande, un carretón

- enllenao de agua caliente.

- Más chiflante y más ligero

- que una bala de cañón,

- salió ajuera del portón

- haciendo punta el primero,

- y atao al cuarto trasero

- arrastrando un galerón.

- Y en ancas salió en montón

- una tropa tan estraña,

- que no alcanzo a darme maña

- pa hacerles la esplicación.

- Adelante iba zumbando

- el carretón más estraño

- que por la punta de un caño

- chorro ‘e humo iba largando…

- Ni un alma lo iba tirando

- pues ni un guey alcancé a ver,

- ni llegar puedo entender

- cómo diablos galopiaba

- cuando naides lo tiraba…

- Sólo el diablo, al parecer.

Al día siguiente se habilitó el servicio para el público en general,

con dos frecuencias diarias en ambos sentidos. Y más tarde se agregó un viaje nocturno. El pasaje costaba diez pesos en primera clase y cinco pesos en segunda, en vagón descubierto: era un precio bien salado. Y aún así, en aquel año inaugural, el Ferrocarril Oeste transportó a

56.190 pasajeros –más de un tercio de los 170.000 habitantes de Buenos Aires en ese entonces– y 2.257 toneladas de carga. Los porteños bien llamados de a pie ahorraban meses para subirse al tren. Fue nuestra primera Disneylandia.

Hacia 1858 los rieles llegaban a Ramos Mejía y en 1860, hasta Moreno (a 39 km de la estación Parque), pero ya perdida la jarana de la novedad y con serios propósitos cargueros. Y continuó su expansión al parecer imparable.

Los tiempos de oro

Entre 1870 y 1914 se desató una fiebre ferroviaria mundial, que aquí fue absoluta. En el orden del comercio establecido por las metrópolis europeas, la Pampa Húmeda y su llanura adjunta, la Chaqueña, iban a ser «el granero del mundo», entendiendo por «mundo» a las sobrepobladas islas británicas. Y ya se vería qué se hacía con el resto del país.

Capitales ingleses y franceses acudían para tejer tramos y más tramos de vías de las trochas que les parecieran mejor (1,676 m. la ancha, 1,435 la media, 1 metro la angosta) para acceder a los puertos de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén, y desde allí sacar al mundo las cosechas.

Pero también hubo que sacar la carne vacuna, cuando a partir de 1876 llegó aquella otra máquina a vapor que relegó las ovejas a tierras marginales, llenó las tierras «premium» de ganado vacuno fino, y redefinió al país:

la máquina de fabricar frío industrial por la evaporación de trimetilamina o de éter de Monsieur Charles Tellier. Y nacieron los frigoríficos, y las primeras exportaciones de carne argentina.

Y desembarcaron en Rouen, Francia.

Inglaterra estaba más apurada que Francia por fogonear su Revolución Industrial con montañas de trigo y cordilleras de carne. Y mirando una comparativa de los dominios de la Reina Victoria y sus adyacencias, los precios argentinos en ambos «commodities» destruían los de las islas británicas, pero también los de las llanuras canadienses, y también los de los Sudeste australiano, tan en las antípodas. Nuestros ferrocarriles («nuestros» es un decir) le hicieron perder la granja al viejo «farmer» inglés, galés, escocés e irlandés cuya familia no se había mudado en 1000 años, lo dejaron en la ruina y lo forzaron a emigrar a las ciudades para volverse obrero industrial, y vivir en «slums», como la mona.

Los 177 km de vías de 1870 pasaron a ser 16.500 en 1900, con los 2.000 mejores siempre en manos públicas bonaerenses. La Provincia de Buenos Aires, dirigida por Carlos Tejedor y respaldada por Bartolomé Mitre, había tratado de secesionarse entre el 20 y 21 de junio de 1880. Pero fue convencida por inminente «strong man» Julio A. Roca de unirse a la Confederación (al costo de unos 3000 muertos en combate).

Con ello, la ciudad de Buenos Aires se federalizó y volvió capital de toda la república. Sorteado el obstáculo, la cifra lineal de riel se duplicó en 1915, con la Argentina no dueña pero al menos usuaria única de 33.000 km nuevecitos. Éramos una rareza casi rusa: en Europa Occidental, quien hiciera esa distancia en ferrocarril iba atravesando fronteras decenas de veces. Aquí quedaban tan lejos que sólo se podía salir del mismo en barco.

El país quedó entre los diez con mayor kilometraje ferroviario en el planeta.

Se distinguen dos grandes etapas ferroviarias. La primera, hasta 1890, cuando

Juárez Celman asume la presidencia y decide privatizar todos los ferrocarriles nacionales, para afrontar la crisis y la deuda tomada por él mismo. La deuda de Juárez oficialmente se explicaba por los gastos de construcción de la ciudad de La Plata (en medio de un bañado neblinoso). Es que había que ponerle capital propia a la nueva provincia, la llamada «de Buenos Aires», una vez disuadida ésta de hacerse república independiente.

Pero son macanas: lo que se fumaron Juárez y amigos fue plata para varias La Plata y todavía sobraba para algunas «ciudades llave en mano» más. También dijeron los juaristas que había que hacerle un nuevo puerto a la ciudad de Buenos Aires, porque el que tenía era una bosta. Para lo cual Juárez Celman eligió el proyecto más caro, el de

Eduardo Madero. Nomás en carpetas costaba 4 veces el de su competidor, el

Ing. Luis Huergo. Y como puerto, el de Madero fue, efectivamente, otra bosta.

Juárez Celman resultó un presidente caro. Él y sus muchos amigos habían endeudado a los bancos públicos -como el de la Provincia de Buenos Aires, o el de Córdoba- con los bancos ingleses y franceses. Y eso porque antes él y sus amigos habían desvalijado a esos bancos provinciales con préstamos personales o a nombre de empresas fantasma. Que obviamente no pensaban devolver. Y no lo hicieron. ¿Suena familiar?

En 1889 la expectativa externa de pago de la deuda pública (lo que hoy llamaríamos «riesgo país») era tan baja que el peso argentino hizo «crack», entró a valer nada, el oro (el dólar de entonces) se fue a la estratósfera. Ante lo cual las cancillerías británica y francesa empezaron a discutir seriamente la conveniencia de ocupar militarmente la actual Provincia de Buenos Aires, y lo que pudieran de Córdoba y de Santa Fe, y así cobrarse los préstamos con la recaudación de la Aduana, la principal fuente de recaudación del país.

Sólo los detuvo el recuerdo de que en 1806, 1807 y 1847 no les había ido tan bien en el negocio de mandar tropas a esta parte del planeta.

Con el crack financiero argentino de 1899, miles de puestos de trabajo en la construcción y en los talleres fabriles desaparecieron de golpe. En los barrios populares de Buenos Aires cundieron los desalojos de conventillos. Y en esta capital mundial de la comida empezó a morirse gente en situación de calle y de hambre. Pero de hambre fisiológica, no metafórica.

La Revolución del Parque, el alzamiento armado de miles de civiles y de todo un ala del Ejército para tirar a Juárez Celman, tuvo esta causa. Y los combates a cañón dirigidos por el jefe más serio de la rebelión, el formidable mayor

Ricardo Day, dejaron arriba de 330 muertos entre las plazas Lavalle y Tribunales. Ahí nace el

Partido Radical, entonces revolucionario (!!).

Tras la dimisión de Juárez Celman, el centro era una ruina. En la laboriosa reconstrucción económica nacional que lideró

Carlos Pellegrini, todo aquello se fue volviendo historia pasada, como la secesión de Tejedor… pero el Ferrocarril Oeste siguió inglés. Todos los otros siguieron ingleses, como habian nacido. Salvo los franceses, unos pocos.

La segunda etapa de la historia ferroviaria argentina empieza en 1907, con la sanción de la

Ley Mitre, que abolía el sistema de garantía de beneficios adoptado en la década de 1860-70. Si perdías plata dirigiendo un ferrocarril, el estado argentino ya no te reembolsaba.

Claro que no había cómo perder plata, con tanta carga a mover y control monopólico de las tarifas fijado directamente desde Londres. Tampoco había cómo montar en Argentina una industria manufacturera de casi ningún ítem que compitiera con mercancías inglesas. ¿Por qué? Porque entonces los ferrocarriles ingleses te mataban con tarifas recargadas. Por lo demás, la ley Mitre mantenía la exención a las ferroviarias de todos los impuestos sobre los equipos y materiales importados. Es decir, todos.

Las planas medias y altas de las firmas también eran importadas, así como los nombres de algunas estaciones suburbanas (Ranelagh, Claypole, Wilde, y hay más). Los colegios ingleses destinados a los hijos de los funcionarios ferroviarios introdujeron un juego nuevo, el aristocrático football, y el primer equipo, llamado británicamente «Alumni», es decir «estudiantes», pero en Latín.

Tal cual: los ferrocarriles nos dieron el fútbol. No estoy muy seguro de que hoy los ingleses piensen que haya sido una buena idea. En todo lo otro aquí les fue muy bien, y de repatriar ganancias, libertad total: era la práctica en todo el mundo colonial o semicolonial. Los estados nacionales, donde se obstinaban en existir, estaban como pintados.

La Ley Mitre impulsó una segunda ola de expansión de las vías férreas. Entre 1907 y 1914 el sistema creció a un promedio anual de 1.760 km. No es tanto. Estimados: éste todavía hoy es el 8vo país del planeta, por extensión monocontinental y en tierras secas. La red total ferroviaria en su momento de mayor despliegue (1914) cubría 2/3 del país. Rozaba el Norte de la Patagonia, pero del Comahue para abajo, nada. O casi nada.

Ferrocarril del Sud

En 1862, la provincia de Buenos Aires concesionó la construcción de una línea férrea entre el mercado de Constitución y el pueblo de Chascomús, exigiendo (palabra fuerte) a los ingleses que la extendieran a Dolores. Curiosamente, hoy ésa es la capital nacional de la fotomulta automovilística, en buena parte por el levantamiento del ferrocarril. En 1862 era el gobierno, de pronto, el que fijaba las tarifas y de paso se reservaba el derecho de expropiación. No porque lo fuera a usar.

Las obras del Gran Ferrocarril al Sud de Buenos Aires (antecesor de la línea General Roca) comenzaron en 1864, y ese mismo año el tren llegó a Chascomús; en 1872 alcanzó Dolores y empezó a ramificarse hacia las localidades de Las Flores, Tandil y Azul. Para 1884 se habilitó el tramo desde Azul al novedoso puerto de Bahía Blanca, y en 1886 un ramal llegó a Mar del Plata, entonces una aldea de pescadores más bien pobretona. Tanto y tan rápido se expandió el Ferrocarril al Sud que empezó a comprarse toda línea que se le cruzara al paso, como el Ferrocarril de Buenos Aires a Ensenada (La Plata no existía mucho, ¿para qué llegar ahí?).

A principios del siglo XX, este tren que luego se llamaría Roca contaba con 3.500 km de vías; fue el primero que llegó a la zona patagónica. Lo hizo desde aquel nuevo puerto militar, Bahía Blanca, y arribó al sitio sobre el Río Negro donde hoy está la capital del entonces territorio nacional del Neuquén.

Notoriamente, los trenes realmente patagónicos australes fueron trazas lineales y desconectadas: «La Trochita» del valle del Río Esquel en Chubut, la línea desde Las Heras a Puerto Deseado en el Norte de Santa Cruz, pero sólo sirvieron un tiempo para exportar lana sin lavar a Inglaterra, y eventualmente carne congelada de merino desde las muchas estancias ovejeras de dueños ingleses. Desconectadas del Ferrocarril al Sur que nunca llegó al Sur Profundo, sin relación alguna con la red nacional, estas trochas angostas de vía única no sobrevivieron al declive de los precios de la lana en la posguerra del siglo XX.

El estado nacional jamás puso un mango en esas líneas, una de las cuales (Las Heras-Deseado) terminaba en el mejor puerto patagónico. Los Andes santacruceños tienen una altura promedio de 1300 metros y bastantes pasos. De llegar a algún puerto chileno, esa línea habría servido para sacar por el Atlántico las producciones chilenas, evitándoles el paso del infernal y tempestuoso Estrecho de Drake. Entre maderas, lanas, pescado y minerales, habrían sobrado cargas.

Pero si esas cosas no las emprendían los ingleses, el estado argentino en general tampoco. Eso todavía hoy asegura que estepa y la costa patagónicas estén unidas al territorio apenas por los tenues hilitos de las rutas nacionales 40 al Oeste y 3 al Este, y que detenten una cuarta parte de la superficie nacional, pero menos población que el municipio bonaerense de La Matanza.

Más tarde se ensamblaría el rompecabezas de vías de los Ferrocarriles al Sur para unir con trocha ancha la bellísima y recién construida estación Constitución con aquella aldea de montaña, San Carlos de Bariloche, hoy el punto más austral de la red ferroviaria nacional, o de lo que queda de ella.

Dato importante: San Telmo y Balvanera, tan a tiro de Constitución, se volvieron los barrios más finolis de la Reina del Plata. Tenían esos terrenos altos donde estaban los «petits hotels» de las familias con estancias desde Buenos Aires al Sur. Eran casas de abolengo rodeadas de parque, con canchas de tenis, arboledas enormes, caballerizas, y ocupando cada cual su propia manzana. La vieja casona del almirante Guillermo Brown, hoy Museo Histórico Nacional, sobre las barrancas del Parque Lezama, es un ejemplo perfecto.

Pero abajo, a pie de barranca, estaban los pantanos de Barracas, donde vivían sólo pobres, negros o ambas cosas. Con el regreso a casa de las tropas que habían ido a luchar contra el Paraguay, Barracas fue el foco del cólera en 1867 y 1868, y trascartón, de la fiebre amarilla en 1871, que mató al 17% de los porteños.

Los ricos desalojaron a todo trapo sus petits hotels, (que luego se fueron subdiviviendo y convirtiendo en conventillos). Se rajaron en malón al Norte de Rivadavia, a construir casas fastuosas que hoy son embajadas o palacios de gobierno, y se repartieron desde ahí hasta Belgrano y Tigre, siempre cabalgando sobre viejas paleobarrancas fluviales con vistas al Plata.

Eso explica la magnificencia constructiva de la estación Constitución, hoy casi invisible por la proliferación de quioskos, rediseños dudosos y publicidad obstructiva. Constitución era paqueta, no para pobres. Eso también explica la belleza sustitutiva de la Estación Retiro como cabecera de la línea Mitre hacia Tigre, también de trocha ancha.

Ferrocarril del Oeste y Central

En 1863, la provincia de Buenos Aires se había convertido en la única propietaria de la empresa del primer tren (1857), ya rebautizada

Ferrocarril del Oeste, y continuó el tendido. En 1864, la línea del Oeste alcanzó Luján; en 1866, Chivilcoy y, en 1875, Bragado.

Durante los 27 años que el Ferrocarril Oeste perteneció al Estado de Buenos Aires brindó un servicio eficiente para los usuarios, con tarifas notoriamente más bajas que las que luego impusieron los ingleses, cuando se los quedaron. Domingo Faustino Sarmiento, que había inaugurado como pasajero el primer viaje de «La Porteña», llamaba al Ferrocarril Oeste «el chiche» de la Argentina y orgullo del estado porteño, y las cosas que escribió en su diario «El Censor» sobre Juárez Celman y su concuñado Roca todavía no se pueden publicar en ningún manual escolar.

Hacia fines de la década de 1880, en el debate entre el ferrocarril público y el privado ganó éste: había que zanjar las deudas de Juárez Celman & Friends, «contraídas para la construcción de la nueva capital, La Plata».

Sí, ponele.

También en 1863 comenzó la construcción del Ferrocarril Central Argentino (antecesor del actual ramal Mitre), que desde 1870 cubrió la ruta entre Rosario y Córdoba. Durante esa etapa se desarrolló el ferrocarril Andino (actual línea San Martín): en 1873, este tren –propiedad del Estado– llegó a Río Cuarto. Y en 1875, a Villa Mercedes, para continuar extendiéndose a las capitales de San Luis, San Juan y Mendoza.

Luego,

en una de esas historias que hoy pasan por invento, porque son el mundo al revés, vinieron unos capitalistas ingleses,

John y Matthew Clark, y a riesgo de sus propios bolsillos tiraron un riel aventurero que pasó los impasables Andes y llegó a Chile, cabalgando a veces sobre puentes de tenue tracería de acero, equilibrándose sobre abismos que todavía hoy te saca el aliento verlos, y con túneles que traspasaban cerros de parte a parte. Lector contemporáneo,

ésa era ingeniería.

Pero costó: los Clark empezaron en 1870 y el viaje inaugural sucedió en 1910 y los Clark, fundidos y refundidos y muertos, no lo vieron. Es cierto que en el interín ambas naciones, Chile y Argentina, habían estado 3 veces al borde de la guerra,

lo cual no alegraba a ningún inversor externo.

La Revolución del Parque argentina en 1890 y la guerra civil chilena de 1891 tampoco creaban lo que en el lenguaje mediático-garqués de hoy se llama «un buen ambiente de negocios». El nuevo ferrocarril no llegaba desde Mendoza Capital a ningún puerto chileno (grave punto en contra), sino a la ciudad de Concepción. ¿Por qué detenerse ahí?

Por primera vez en la historia del comercio mundial, homologando los anchos de trocha y negociando con Brasil, se abría la posibilidad logísticamente revolucionaria de un corredor ferroviario sudamericano entre un puerto del Atlántico y otro del Pacífico. Habría sido una revolución logística.

Sin embargo, el Canal de Panamá, habilitado por fin en 1914 al costo de 30.000 trabajadores muertos de paludismo, ya en 1912 creaba tantas expectativas que había dejado sin un centavo de inversión al llamado Ferrocarril Transandino. Cuyo mantenimiento era salado, y así costaba el pasaje.

¿Cargas? Lo habrían salvado de tocar la traza al menos un puerto sobre el Pacífico, pero desde Mendoza a Concepción, ciudad interior… ¿qué carga iba a mover ese vertiginoso tramo de riel?

En 1888, se inauguró un servicio entre Mercedes, en el interior bonaerense, y Palermo. Había cierta anarquía en la concesión de trazados. No se estilaba que los gobiernos sudamericanos tuvieran voto en ello. Los rieles crecían por la suya, como los hongos tras las lluvias, y lo que llovía era dinero.

Otro ramal que se origina en el Central es el del Central Norte (actual Belgrano), cuya intención primera fue conectar Córdoba con Tucumán, adonde llegó el 1 de octubre de 1876, para seguir luego hacia Salta y Jujuy. Ése sería el tendido más ramificado y complejo del país, el de mayor número de estaciones, y sigue siéndolo: el Belgrano Norte.

Buenos Aires al Pacífico

En 1884 llegó a Junín el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, conocido como BAP, compañía de capitales británicos que en 1887 le compraría al Estado el Ferrocarril Andino. Para esa época se comenzaba a delinear una diferencia entre el área pampeana y el resto del país: las ganancias agropecuarias garantizaban la instalación de trenes privados, pero en el interior “improductivo” hizo falta que el Estado estableciera trenes de fomento. Los ferrocarriles –de los cuales el 90% se encontraba en la zona pampeana– transportaban más de tres millones de pasajeros y cerca de un millón de toneladas de carga.

El Estado, entonces, comenzó de nuevo con tímidas líneas propias entre las capitales provinciales, o Villa María con Villa Mercedes, San Luis, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Catamarca. Con el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico –que cubría la ruta del Andino, entre Mercedes y Villa Mercedes, en San Luis–, la zona cuyana quedaba firmemente comunicada con Buenos Aires.

En 1887 se inauguró la primera línea férrea de la Mesopotamia, entre Paraná y Concepción del Uruguay, y en 1892 se la incorporó al Ferrocarril Provincial de Entre Ríos.

Fue en 1887 cuando se organizó el primer sindicato de trabajadores ferroviarios, la Fraternidad, que agrupó a los maquinistas y a los fogoneros de las locomotoras.

1890: la primera crisis

1890: la primera crisis

En 1890, el endeudamiento del Estado argentino culminó en el escándalo de la venta del Ferrocarril Oeste a la compañía inglesa

Buenos Aires Western Railway, que ya era propietaria de ramales del Ferrocarril del Sud y del Central Argentino.

Tres años antes, el flamante presidente de la Nación, Juárez Celman, había anunciado: “Pienso vender todas las obras públicas, reproductivas, para pagar con ese oro nuestra deuda”. Cuando decía

«nuestra», Juárez no mentía.

Ocasión única.

La administración ferroviaria de la New Western Railway de Buenos Aires consistió, básicamente, en ampliar el trazado en el centro de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. En 1898, el Ferrocarril del Sud incorporó el ramal de Buenos Aires a La Plata. Que una vez alcanzada por el ferrocarril, dejó de ser una elegante maqueta administrativa y se volvió una ciudad en serio.

1914: segunda crisis

Apenas comenzó la Primera Guerra Mundial se paralizaron las inversiones en la Argentina. Las prioridades de Inglaterra y Francia eran asegurar sus colonias contra la expansión imperial alemana. No hubo grandes cambios en tendidos de vías: una película en cámara rápida se detuvo en un fotograma final.

La historia de los ferrocarriles se congeló como estaba: no habría más cambios hasta que llegó la presidencia de Juan Domingo Perón, y fueron de administración, no más. 1914 fue además el momento en que además dejó de entrar carbón de Cardiff a la Argentina.

Los porteños se empezaron a calefaccionar como mejor podían, pero lo grave fue que los ingleses, que ya sabían que el quebracho daba excelentes durmientes, empezaron a talar los montes que rodeaban las vías del actual Belgrano Norte para transformarlas en «carbón sustituto». ¿Podían hacerlo? Físicamente, sí: la madera de quebracho tiene una densidad legendaria, mayor que la de algunos metales, y un poder calorífico que todavía hoy sorprende.

Legalmente también podían hacer lo que quisieran: las leyes de concesión les daban a las ferrocarrileras tantos kilómetros de propiedad exclusiva a cada lado de las vías que las empresas se habían transformado en grandes firmas terratenientes, entre los mayores del país. Con el desaprovisionamiento de guerra de carbón inglés, esas tenencias de tierra propia fueron rápidamente desnudadas de sus bosques. El Belgrano Norte se los comió.

Cuando en 1930 el escritor

Ricardo Rojas escribió

«El país de la selva», se refería al viejo quebrachal santiagueño, que en aquella misma época de la escritura había dejado de existir, así como el de todas las provincias de la llanura chaqueña. El país había ido sustituyendo 60 millones de hectáreas de un picado grueso de pastizales y bosques de gran altura por monótonas sabanas de arbustos espinosos, impenetrables y petisos, los que hoy tapizan el interior de 9 provincias argentinas.

La gente hoy cree que ése paisaje es inmemorial, en lugar de una manufactura reciente. No lo es.

Los arbustales no sirven para casi nada, salvo para proteger el terreno de voladuras de la capa fértil. A fuerza de improductivos fueron una causa de expulsión de habitantes rurales juveniles. La formación de la villa 31 de Retiro, iniciada en los años ’40 por santiagueños sin nada qué hacer en sus tierras de origen, salvo criar chivos, fabricar carbón y pasarla mal.

La arbustización de la llanura chaqueña y el surgimiento de villamiserias en algunas capitales fueron el preanuncio de una futura Argentina pobre, y también una consecuencia de la crisis de 1929, que pegó duro sobre las «commodities» argentinas.

La idea de que la arbustización del paisaje, secundaria a su desmonte, explique buena parte de nuestras villamiserias actuales le sigue siendo ajena a casi todos los economistas. Pero el argentino es un caso mayor de «arbustización» que el de Australia, que todavía es el de tapa de libro entre agrónomos e ingenieros forestales.

Entre 1918 y 1939 no sólo «El país de la selva» quedó pelado, sino también se quedó pelado de capitales el mayor imperio del mundo, el Británico. Era impensable. Si la Primera Guerra había destruido las finanzas de la metrópolis, la crisis de 1929 barrió con lo que quedaba, y la necesidad de invertir en armamento para la inminente e inevitable 2da Guerra Mundial dejó a los ferrocarriles ingleses en Argentina a la deriva.

¿Quién se iba a acordar de ellos? Se quedaron no sólo sin expansiones, sino sin repuestos o mantenimientos. Empezaron a decaer en 1914 cuando todavía estaban en manos extranjeras y privadas, oh neoliberales que nos estén leyendo.

La incipiente industria metalmecánica local podía sustituir componentes (y lo hizo). Estimados, éste es un país con ingenieros: en 1970 construíamos locomotoras y vagones en talleres inmensos como los Astilleros Río Santiago, o los talleres cordobeses de Materfer. En 1980 hasta exportábamos. Pero desde 1914, en los considerables desiertos argentinos los durmientes bajo las vías empezaron a quedar descalzados por erosión eólica y pluvial, y no había plata para pagar en cuadrillas de reparación. Eso obligaba a las formaciones a transitar cada vez más lentamente para evitar descarrilamientos. Sin perder jamás su puntualidad británica, los viajes se fueron alargando, año tras año. Luego la puntualidad desapareció.

La 2da Guerra Mundial invirtió la correlación de poder económico entre Gran Bretaña y Argentina. En 1945 nosotros éramos de nuevo ricos, aunque brevemente, los británicos pobres, e Inglaterra nos debía hasta la camisa por 5 años largos de trigo y carne a crédito.

Winston Churchill, y luego los laboristas de

Clement Attlee decidieron que aquella era una «deuda odiosa», es decir ilegítima, salvo que la pagaran con activos, de modo que tras mucho pulsear el precio, los británicos se sacaron de encima esos casi 48.000 km. de vías férreas y material rodante que no recibían mantenimiento desde 1914. También nos encajaron cantidad de material bélico obsoleto.

En la posguerra de 1945, es decir en el post-Imperio, los ingleses con un poco de realismo político y administrativo querían tanto sus ferrocarriles argentinos como Ud. querría un piano de cola atado a su cuello si su barco naufragó y hay que seguir el viaje a nado. Argentina les quedaba grande y cara, pobres ingleses, y la India, finalmente, también. Eso último les sería más bastante más duro de tragar. Tenían virrey, a Rudyard Kipling, y todo eso.

Fue entonces cuando,

entre 1946 y 1948, se nacionalizaron todas las líneas, que tomaron los nombres de personalidades de la historia: San Martín, Belgrano, Sarmiento, Urquiza, Mitre y Roca. Cada línea circulaba por la zona que solía frecuentar el personaje político en cuestión. En 1949, el sistema ferroviario era prácticamente el mismo que en 1914. Sólo que a diferencia de aquel, el de 1949 lo habíamos comprado muy estragado de vías, y de locomotoras y material rodante, ni te cuento.

Y, a partir de

1958, ese tendido comenzó a achicarse, merced a las políticas a favor de la red caminera.

Esto suele presentarse como una lucha tecnológica entre el motor de combustión externa (el ferroviario de vapor) y el de combustión interna (el automotriz).

Es falso hasta en lo tecnológico. Las locomotoras de la posguerra empezaban a ser diésel-eléctricas, como los motores de los submarinos, es decir movidas a gas-oil, y eran más rápidas, baratas y robustas que las de vapor.

En cuanto a la red vial, es obviamente más capilar que la ferroviaria y se construye con menos plata por kilómetro tendido, y en muchos casos es más barata de mantener. Pero en términos de carga transportada por costo de combustible, o por costo de mantenimiento de camiones, o por sueldos de camioneros, es decenas de veces más cara.

¿Cuántos especialistas manejan un tren carguero con 40 containers de 40 pies? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y cuántos camioneros hacen lo propio, y a qué precio económico, accidentológico e incluso climático, si medimos el carbono quemado?

Por todo ello el mejor combo de motor y neumáticos y/o tren,

ya se trate de carga o de pasajeros, es algo que cada país decide empíricamente SOBRE EL TERRENO, y en base a sus capacidades tecnológicas. En grandes distancias y sobre llanuras, y particularmente para llevar las cargas de bulto que producen nuestras llanuras y cordilleras, lo único que hay más barato que el tren es el transporte fluvial. El problema es no producir computadoras o violines.

El camión no figura mucho en el manual de cómo lidiar con las cargas de 2,74 millones de km2 de país. Pero helo aquí. ¡Y cuánto! ¿Ha viajado Ud. últimamente por la Patagonia en automóvil? Tras horas de manejar en caravana a través de Neuquén, Río Negro o Chubut tras un camión tanque, y no poder sobrepasarlo jamás hasta llegar a otra caravana de autos escoltando a otro camión tanque…

¿Se puso a pensar en cuánto combustible líquido gasta la Argentina para mover combustible líquido? Saque cuentas. Estamos perdiendo plata.

Menem lo hizo, pero no fue él solo.

Sobre terrenos accidentados, hay que ver caso por caso qué es del tren y qué es del camión, de acuerdo a las demandas y ofertas producidas por el paisaje y por las ciudades. No hay ecuaciones mágicas en libros incuestionables.

Lo cierto es que la Argentina no tuvo tiempo de escribir sus libros al respecto. Se los escribieron. A patadas, y dadas con botas.

En 1965 se creó la

Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino (o EFEA, nombre que no mentía, según el aspecto de los vagones), más tarde llamada

Ferrocarriles Argentinos, FA. Tuvo que administrar tres trochas diferentes, todas ellas además de configuración radial, absurdamente lineales, nada malladas por interconexión, unánimemente confluentes en Pampa Húmeda y particularmente en la ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo integrás un sistema así de desparejo, hecho únicamente para exportar commodities, y lo volvés un sistema unificado como el del Sistema Eléctrico de Interconexión? ¿Y cómo reorientás la raza para que sirva al territorio nacional todo, y no a una o dos ecorregiones?

Respuestas en 1949 había muchas, pero plata ninguna. No sólo Lady Brittannia no nos había pagado un chelín de su deuda de guerra, sino que en la posguerra nos fue cerrando sus puertas comerciales. Argentina tuvo que por primera vez remarla contra las exportaciones estadounidenses de grano y carnes. Los autodenominados americanos nos empezaban a teledirigir. Ser manejados no por clientes sino competidores, algo nuevo y malo y caro para nuestro país.

Durante la duración del Plan Marshall, o «Cómo hace el presidente Dwight Eisenhower para que Francia, Italia e Inglaterra no se vuelvan comunistas, ¿eh?», literalmente nos quedamos sin clientes, porque Europa Occidental tenía alimentos norteamericanos gratis. Los números virtuosos en la balanza de pagos nacional se fueron al demonio, y obviamente «la contra» le echó la culpa a los gastos sociales y de infraestructura de

Juan Domingo Perón. Cuando lo tiraron, no estaba la cosa para remodelar y reconstruir la red ferroviaria argentina.

En tiempos del presidente

Arturo Frondizi, entre 1959 y 1962, tuvimos una «ayuda» del

Banco Mundial, el plan del general e ingeniero estadounidense

Thomas Larkin, que vino a la Argentina de la mano del ministro de economía

Álvaro Alsogaray. El desarrollista e industrialista Frondizi estaba económica e ideológicamente más bien en las antípodas de Alsogaray.

Pero a don Arturo el ministro de hacienda le llegó más bien como enema político, impuesto por «planteo militar», que era el nombre que daban los diarios de entonces a las amenazas de golpe de estado a los gobiernos de constitucionalidad y/o autoridad dudosa. «Hacé esto o te bajo del sillón de Rivadavia. Hacé también esto otro o te bajo». Por lo general, los planteos culminaban en un «Ma sí, te bajo igual».

Alsogaray y Larkin, preocupados porque tanto tendido ferroviario «improductivo» le salía carísimo al país, contrataron a otro ingeniero, en este caso hidráulico, pero bueno para la tijera, el

Ministro de Obras Públicas Alberto Costantini. Que a pocos días de nombrado, convocó al directorio de la entonces llamada EFEA y le comunicó que se abandonaba el 32 % de las vías férreas existentes, se despedía a 70.000 obreros y empleados ferroviarios, y se mandaban a chatarra todas las locomotoras a vapor, así como 70.000 vagones de carga y 3000 coches de pasajeros.

Todo eso, para ahorrar. Sí, ponele.

El material descartado se compraría en el exterior, ignoro si también para ahorrar.

Costantini logró la primera huelga por tiempo indeterminado que unificó a los dos sindicatos ferroviarios, la Fraternidad y la Unión Ferroviaria, que normalmente no se hablaban.

La huelga paralizó casi totalmente la economía. El desarrollo carretero argentino era un chiste, y la cantidad y tipo de camiones no daba para el transporte de cargas de bulto en largas distancias, como las que suele producir una economía basada en la exportación de naturaleza cruda, en la que hay pocos dólares por tonelada, y la tonelada está lejos.

Si el ferrocarril hubiera sido inventado por una sola persona y no por una civilización internacional y compleja, y si esa persona hubiera conocido a la Argentina, tan abundante de llanuras y tan escasa de ríos navegables y miserable de puertos, lo habría inventado expresamente para nosotros.

Somos, oh lector, un desafío logístico que no se cura con camiones.

Las Fuerzas Armadas, garantes armados del Plan Larkin, militarizaron los ferrocarriles, fueron a buscar a los maquinistas a sus casas y los arrearon a punta de fusil hasta las locomotoras. Entre tanto, el siempre asustado Frondizi le ponía la firma al «Plan Conintes», escrito por los militares para superar aquella «Conmoción Interna del Estado» (de ahí la sigla «Conintes»).

Por supuesto, toda sugerencia de que los planes Conintes y Larkin estuvieran promovidos por las diez automotrices, mayormente estadounidenses, que se estaban inaugurando en la Argentina debe descartarse como paranoia nacionalista. Es mejor creer que hay un libro sagrado que dice que el motor a explosión le gana al de vapor, la ruta al riel, SIEMPRE, y zarandajas y sarasas al uso.

El Plan Larkin superó largamente la expectativa de vida de sus creadores. Se aplicó contra la resistencia, furiosa al principio y luego cada vez más cansina de los ferroviarios, a lo largo de muchos gobiernos y décadas. El Proceso y los dos períodos del presidente Carlos Menem, personaje éste último que quizás no haya escuchado siquiera el nombre de Larkin, fueron los que más kilómetros de tendidos ferroviarios cerraron. Y con ello también destruyeron la economía de unas 1200 ciudades creadas por el ferrocarril y servidas por él. Para alguna gente, el modo de acceder al exterior es perder el interior. Tiene tanto sentido como creer que para salir a la calle hay que perder la casa.

El Plan Larkin, amigos/as, viene siendo el programa económico más duradero de la historia contemporánea argentina. Un milagro que no se hable más del mismo.

Costantini tuvo diversos premios por sus servicios a la república: el Proceso lo puso a dirigir la Universidad de Buenos Aires, y luego el presidente

Raúl Alfonsín lo nombró en 1983 como presidente de la entonces poderosa

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo con obras en curso en todo el país como

Atucha II, la Planta Industrial de Agua Pesada en Neuquén, el Laboratorio de Procesos Radioquímicos en Ezeiza y la Planta de Enriquecimiento de Uranio en Río Negro que quedaron paralizadas, o directamente fueron cerradas.

La CNEA, fundida a fondo por sus proveedores en construcción, nunca logró recuperarse del todo, así como los ferrocarriles nunca fueron iguales después de Larkin, tan injustamente olvidado. Coherente en toda su trayectoria pública, Costantini se murió en 1992. Lleva su nombre el salón principal del

Centro Argentino de Ingenieros.

Triste final

A fines de los 80, la situación financiera de Ferrocarriles Argentinos era delicada. Para darse una idea del abandono: sólo funcionaba la mitad de las locomotoras diésel eléctricas y el 55% de las vías estaba en situación regular o mala.

En 1991, durante el gobierno de

Carlos Menem, aquel Juárez Celman langa y con Ferrari, Ferrocarriles Argentinos fue

desarticulada como tal. Los servicios metropolitanos de pasajeros pasaron a formar parte de una nueva empresa pública residual, Femesa, y fueron finalmente concesionados por ésta a consorcios privados.

También se licitaron los servicios de carga, que obviamente ganan plata a espuertas, porque este país, por su geografía física y económica, no funciona sin riel, y donde intenta hacerlo es carísimo, y por ello se funden pueblos y se marchitan ciudades, por los costos logísticos de sus empresas.

Por su parte, los servicios interurbanos pasaron a ser responsabilidad de los gobiernos provinciales, la mayoría de los cuales no continuó con la prestación. Donde subsiste y la ejercen concesionarios, como el caso del AMBA, es horrorosa. Salvo en el coqueto ramal Mitre entre Retiro y Tigre.

Un triste final, tan alejado de la alegre esperanza que, hace más de 150 años, hacía vitorear a los porteños que veían cómo se alejaba el primer tren argentino. Todo el mundo recuerda a aquella primera locomotora, «La Porteña», y tal vez no sea casualidad que casi nadie lo haga con la segunda, «La Argentina». Como dijo Estanislao del Campo en sus rimas:

- «ni llegar puedo entender

- cómo diablos galopiaba

- cuando naides lo tiraba…

- Sólo el diablo, al parecer».

Hubo exceso de diablos desde el principio, compatriotas.

Fuente: “Breve historia de los Ferrocarriles Argentinos, su construcción, su destrucción, su importancia, y proyecto de recuperación”, de la UTN Facultad Regional Haedo. Agradezco también a Norberto Galasso, Milcíades Peña (padre), Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche y tantos otros colegas e investigadores. A Nora Vera, de la revista Lugares, cuyo artículo motivó éste, por ganas de debatir. Y a Estanislao del Campo, por supuesto.

Daniel E. Arias

Se prevé adicionar localidades anexas a las zonas mencionadas durante el primer semestre del 2022 y posteriormente realizar el despliegue de la nueva cobertura en zonas desconectadas. imowi cuenta con proyección y capacidad para servir a usuarios de más de 1000 cooperativas y 1500 pymes de todo el país.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, expresó que “Hoy no solamente es el lanzamiento de imowi sino que es una demostración concreta y tangible de que las cooperativas podemos liderar el mercado de las telecomunicaciones y que podemos incluso atrevernos a lanzar un nuevo operador móvil. También pensar que ese operador móvil le de cobertura a las zonas donde aun no hay servicios de telecomunicaciones.”

Claudio Ambrosini, presidente del ENACOM, tuvo la palabra a continuación, refiriéndose a la relevancia de las cooperativas y pymes del sector como uno de los motores importantes de nuestro país. Cerró la primera parte del evento Jorge Neme, vicejefe del Gabinete de Ministros, quien destacó el rol de las TIC como elemento fundamental en la construcción de un tejido social sólido, con mayor equidad e inclusión, y en la composición de una sociedad con mayores oportunidades.

Se prevé adicionar localidades anexas a las zonas mencionadas durante el primer semestre del 2022 y posteriormente realizar el despliegue de la nueva cobertura en zonas desconectadas. imowi cuenta con proyección y capacidad para servir a usuarios de más de 1000 cooperativas y 1500 pymes de todo el país.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de CATEL, expresó que “Hoy no solamente es el lanzamiento de imowi sino que es una demostración concreta y tangible de que las cooperativas podemos liderar el mercado de las telecomunicaciones y que podemos incluso atrevernos a lanzar un nuevo operador móvil. También pensar que ese operador móvil le de cobertura a las zonas donde aun no hay servicios de telecomunicaciones.”

Claudio Ambrosini, presidente del ENACOM, tuvo la palabra a continuación, refiriéndose a la relevancia de las cooperativas y pymes del sector como uno de los motores importantes de nuestro país. Cerró la primera parte del evento Jorge Neme, vicejefe del Gabinete de Ministros, quien destacó el rol de las TIC como elemento fundamental en la construcción de un tejido social sólido, con mayor equidad e inclusión, y en la composición de una sociedad con mayores oportunidades.

Adicionalmente, la ANMAT a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que acredita sólida experiencia en la vigilancia de la seguridad de medicamentos en general y de vacunas en particular, ha dispuesto un plan específico para la vigilancia de la vacunación contra la COVID-19.

Sumado a los datos de vigilancia y los proveídos por los productores de cada vacuna, nuestros científicos han realizado mediciones de anticuerpos y células T en vacunados argentinos, para evaluar la eficacia de las diferentes vacunas contra la COVID-19 en nuestra población, demostrando que son eficaces.

En resumen, “contamos con vacunas que han demostrado un extraordinario perfil de seguridad, eficacia y efectividad, habiéndose ya administrado a más del 53% de la población mundial. A su vez, existe un consenso prácticamente unánime a nivel mundial considerando a las vacunas anti-SARS-CoV-2 como la herramienta central en el combate frente a la pandemia”.

Esta nueva ola de infecciones con epicentro en diversos países del continente africano, europeo y también en Estados Unidos “ha mostrado con claridad que la pandemia por SARS-CoV-2 continúa planteando un desafío central a la salud de los pueblos en todo el mundo, amenazando con provocar millones de nuevas muertes”.

En nuestro país estamos frente a un crecimiento exponencial de circulación viral de la variante de Ómicron, sumada a que se mantiene en circulación la variante Delta, dotadas ambas de mayor potencial infeccioso. “Por lo que resulta imperioso instrumentar de modo urgente las medidas necesarias a fin de evitar un incremento sustancial en el número de personas infectadas en nuestro país, habida cuenta de la dificultad en controlar las curvas crecientes de infección, una vez que las mismas han adquirido una pendiente significativa”.

Sólo la vacunación masiva y obligatoria para todas las personas, completando los esquemas vigentes así como los refuerzos, asegurará una mayor protección para el conjunto de la población.

Diversos países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Islandia, España, Italia y muchos otros, han decidido ya implementar la vacunación obligatoria para amplios sectores de la población, tales como personal de salud y docentes en todos los niveles de enseñanza. Recientemente Austria ha declarado la obligatoriedad de la vacunación contra el SARS-CoV-2, convirtiéndose así en el primer país de Europa donde la vacunación se torna obligatoria para toda la población mayor de 18 años. En América Latina, Ecuador también lo hizo.

Los consejos Directivos de la Facultades de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (RESCD-2021-06245655) y de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (Res. 2549/21) recomiendan la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 como vacunación obligatoria para toda la población adulta en Argentina y su inclusión en el calendario de vacunas para adultos así como la intensificación en la campaña de vacunación para menores de edad. También el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública llamó a las autoridades de aplicación a evaluar la pertinencia y oportunidad de incluir a la vacuna anticovid en el calendario obligatorio de nuestro país.

Las Resoluciones, de las que incluimos en esta declaración algunos párrafos, remarcan además “que el análisis de la progresión de las infecciones es multifactorial, una de las variables más correlacionables es que el número de vacunados confrontado con el de personas fallecidas en los países europeos, demuestra claramente que a mayor tasa de vacunación fallecen menos personas”. Los datos de las últimas semanas en la argentina van en el mismo sentido.

Existe además un proyecto de ley para la “Incorporación de la vacuna contra el COVID-19 al Calendario Nacional de Vacunación” (5044-D-2021) presentado por los diputados Juan Carlos Alderete y Lía Verónica Caliva, el cual cuenta con firmas de acompañamiento de más diputados y diputadas.

La Argentina ha avanzado notablemente en la cobertura de la vacunación anti SARS-CoV-2 en los últimos meses, sin embargo, existen segmentos de la población que aún no se han vacunado, o no han completado el esquema de vacunación, pese a que han sido convocados a tal fin. La cobertura de más del 92% de los mayores de 40 años con una dosis, o de más del 85% con ambas dosis, demuestran que mayoritariamente la población respondió a la convocatoria, restando sectores o grupos que aún deben incorporarse al programa de vacunación, a lo que debemos sumar la aplicación de la tercera dosis según el grupo etario correspondiente.

El hecho que 58% de los menores no se haya vacunado aún, sumado al incremento de las internaciones en esa franja estaría, indica que debemos intensificar la campaña de vacunación en ese sector.

Por todos estos fundamentos expuestos, a los fines de garantizar el derecho a la vida y el derecho a gozar de buena salud, derechos humanos básicos e inalienables, consagrados tanto en nuestra Constitución Nacional como en múltiples Tratados Internacionales, con el fin de salvaguardar las vidas de todas las personas habitantes de nuestra querida Argentina, es que nos manifestamos en favor de la incorporación al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19).»

Para acceder al listado de las firmas que acompañan este documento, cliquear

Adicionalmente, la ANMAT a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que acredita sólida experiencia en la vigilancia de la seguridad de medicamentos en general y de vacunas en particular, ha dispuesto un plan específico para la vigilancia de la vacunación contra la COVID-19.

Sumado a los datos de vigilancia y los proveídos por los productores de cada vacuna, nuestros científicos han realizado mediciones de anticuerpos y células T en vacunados argentinos, para evaluar la eficacia de las diferentes vacunas contra la COVID-19 en nuestra población, demostrando que son eficaces.

En resumen, “contamos con vacunas que han demostrado un extraordinario perfil de seguridad, eficacia y efectividad, habiéndose ya administrado a más del 53% de la población mundial. A su vez, existe un consenso prácticamente unánime a nivel mundial considerando a las vacunas anti-SARS-CoV-2 como la herramienta central en el combate frente a la pandemia”.

Esta nueva ola de infecciones con epicentro en diversos países del continente africano, europeo y también en Estados Unidos “ha mostrado con claridad que la pandemia por SARS-CoV-2 continúa planteando un desafío central a la salud de los pueblos en todo el mundo, amenazando con provocar millones de nuevas muertes”.

En nuestro país estamos frente a un crecimiento exponencial de circulación viral de la variante de Ómicron, sumada a que se mantiene en circulación la variante Delta, dotadas ambas de mayor potencial infeccioso. “Por lo que resulta imperioso instrumentar de modo urgente las medidas necesarias a fin de evitar un incremento sustancial en el número de personas infectadas en nuestro país, habida cuenta de la dificultad en controlar las curvas crecientes de infección, una vez que las mismas han adquirido una pendiente significativa”.

Sólo la vacunación masiva y obligatoria para todas las personas, completando los esquemas vigentes así como los refuerzos, asegurará una mayor protección para el conjunto de la población.

Diversos países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Islandia, España, Italia y muchos otros, han decidido ya implementar la vacunación obligatoria para amplios sectores de la población, tales como personal de salud y docentes en todos los niveles de enseñanza. Recientemente Austria ha declarado la obligatoriedad de la vacunación contra el SARS-CoV-2, convirtiéndose así en el primer país de Europa donde la vacunación se torna obligatoria para toda la población mayor de 18 años. En América Latina, Ecuador también lo hizo.

Los consejos Directivos de la Facultades de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (RESCD-2021-06245655) y de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (Res. 2549/21) recomiendan la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 como vacunación obligatoria para toda la población adulta en Argentina y su inclusión en el calendario de vacunas para adultos así como la intensificación en la campaña de vacunación para menores de edad. También el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública llamó a las autoridades de aplicación a evaluar la pertinencia y oportunidad de incluir a la vacuna anticovid en el calendario obligatorio de nuestro país.

Las Resoluciones, de las que incluimos en esta declaración algunos párrafos, remarcan además “que el análisis de la progresión de las infecciones es multifactorial, una de las variables más correlacionables es que el número de vacunados confrontado con el de personas fallecidas en los países europeos, demuestra claramente que a mayor tasa de vacunación fallecen menos personas”. Los datos de las últimas semanas en la argentina van en el mismo sentido.

Existe además un proyecto de ley para la “Incorporación de la vacuna contra el COVID-19 al Calendario Nacional de Vacunación” (5044-D-2021) presentado por los diputados Juan Carlos Alderete y Lía Verónica Caliva, el cual cuenta con firmas de acompañamiento de más diputados y diputadas.

La Argentina ha avanzado notablemente en la cobertura de la vacunación anti SARS-CoV-2 en los últimos meses, sin embargo, existen segmentos de la población que aún no se han vacunado, o no han completado el esquema de vacunación, pese a que han sido convocados a tal fin. La cobertura de más del 92% de los mayores de 40 años con una dosis, o de más del 85% con ambas dosis, demuestran que mayoritariamente la población respondió a la convocatoria, restando sectores o grupos que aún deben incorporarse al programa de vacunación, a lo que debemos sumar la aplicación de la tercera dosis según el grupo etario correspondiente.

El hecho que 58% de los menores no se haya vacunado aún, sumado al incremento de las internaciones en esa franja estaría, indica que debemos intensificar la campaña de vacunación en ese sector.

Por todos estos fundamentos expuestos, a los fines de garantizar el derecho a la vida y el derecho a gozar de buena salud, derechos humanos básicos e inalienables, consagrados tanto en nuestra Constitución Nacional como en múltiples Tratados Internacionales, con el fin de salvaguardar las vidas de todas las personas habitantes de nuestra querida Argentina, es que nos manifestamos en favor de la incorporación al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19).»

Para acceder al listado de las firmas que acompañan este documento, cliquear

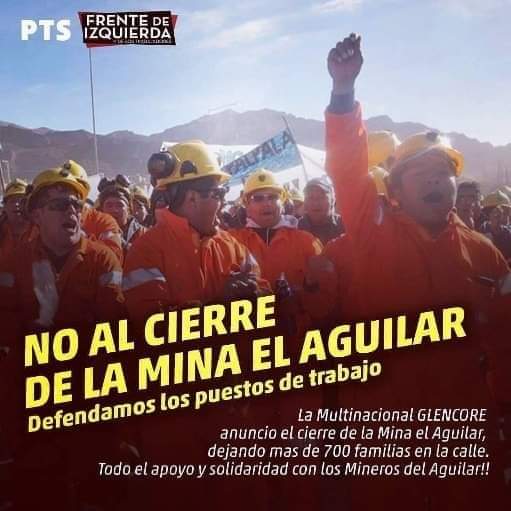

Esperable. El Frente de Izquierda fue, es, un participante activo en las protestas que se han registrado en nuestro país contra la «megaminería». Y es lógico que quienes desconfían de lo que llaman «ambientalismo de maceta», ironizaran sobre esta diferente actitud: rechazo a la actividad minera por contaminante / reclamo que no se cierre una fuente trabajo… en una mina a cielo abierto. Además, El Aguilar, como otras explotaciones de la empresa Glencore, no se ha distinguido por el cuidado del ambiente, ni por preocuparse por los residuos tóxicos que deja detrás. Que la protesta a que se refiere el afiche se haya hecho a fines de 2018 no tapa la contradicción.

Pero queremos señalar que -más allá de las diferentes estrategias que puede asumir un partido político, lo que se refleja aquí son las distintas actiudes de dos sectores de la sociedad, hasta geográficamente separados.

Para una parte de nuestros compatriotas -una gran mayoría, por lejos, vive en ciudades- la preocupación por la ecología puede ser real, pero distante: no conviven con las cosas que les preocupan.

En cambio, para los habitantes de esas localidades, la explotación minera puede ser una amenaza a sus cultivos y sus animales, o una fuente muy necesaria de trabajo bien pago. A veces, las dos cosas.

Cualquier política que se dé el Estado, debe contemplar en primer lugar esas necesidades cercanas.

Esperable. El Frente de Izquierda fue, es, un participante activo en las protestas que se han registrado en nuestro país contra la «megaminería». Y es lógico que quienes desconfían de lo que llaman «ambientalismo de maceta», ironizaran sobre esta diferente actitud: rechazo a la actividad minera por contaminante / reclamo que no se cierre una fuente trabajo… en una mina a cielo abierto. Además, El Aguilar, como otras explotaciones de la empresa Glencore, no se ha distinguido por el cuidado del ambiente, ni por preocuparse por los residuos tóxicos que deja detrás. Que la protesta a que se refiere el afiche se haya hecho a fines de 2018 no tapa la contradicción.

Pero queremos señalar que -más allá de las diferentes estrategias que puede asumir un partido político, lo que se refleja aquí son las distintas actiudes de dos sectores de la sociedad, hasta geográficamente separados.

Para una parte de nuestros compatriotas -una gran mayoría, por lejos, vive en ciudades- la preocupación por la ecología puede ser real, pero distante: no conviven con las cosas que les preocupan.

En cambio, para los habitantes de esas localidades, la explotación minera puede ser una amenaza a sus cultivos y sus animales, o una fuente muy necesaria de trabajo bien pago. A veces, las dos cosas.

Cualquier política que se dé el Estado, debe contemplar en primer lugar esas necesidades cercanas.

Durante los 27 años que el Ferrocarril Oeste perteneció al Estado de Buenos Aires brindó un servicio eficiente para los usuarios, con tarifas notoriamente más bajas que las que luego impusieron los ingleses, cuando se los quedaron. Domingo Faustino Sarmiento, que había inaugurado como pasajero el primer viaje de «La Porteña», llamaba al Ferrocarril Oeste «el chiche» de la Argentina y orgullo del estado porteño, y las cosas que escribió en su diario «El Censor» sobre Juárez Celman y su concuñado Roca todavía no se pueden publicar en ningún manual escolar.

Hacia fines de la década de 1880, en el debate entre el ferrocarril público y el privado ganó éste: había que zanjar las deudas de Juárez Celman & Friends, «contraídas para la construcción de la nueva capital, La Plata».

Sí, ponele.

También en 1863 comenzó la construcción del Ferrocarril Central Argentino (antecesor del actual ramal Mitre), que desde 1870 cubrió la ruta entre Rosario y Córdoba. Durante esa etapa se desarrolló el ferrocarril Andino (actual línea San Martín): en 1873, este tren –propiedad del Estado– llegó a Río Cuarto. Y en 1875, a Villa Mercedes, para continuar extendiéndose a las capitales de San Luis, San Juan y Mendoza.

Luego, en una de esas historias que hoy pasan por invento, porque son el mundo al revés, vinieron unos capitalistas ingleses, John y Matthew Clark, y a riesgo de sus propios bolsillos tiraron un riel aventurero que pasó los impasables Andes y llegó a Chile, cabalgando a veces sobre puentes de tenue tracería de acero, equilibrándose sobre abismos que todavía hoy te saca el aliento verlos, y con túneles que traspasaban cerros de parte a parte. Lector contemporáneo, ésa era ingeniería.

Pero costó: los Clark empezaron en 1870 y el viaje inaugural sucedió en 1910 y los Clark, fundidos y refundidos y muertos, no lo vieron. Es cierto que en el interín ambas naciones, Chile y Argentina, habían estado 3 veces al borde de la guerra, lo cual no alegraba a ningún inversor externo.

La Revolución del Parque argentina en 1890 y la guerra civil chilena de 1891 tampoco creaban lo que en el lenguaje mediático-garqués de hoy se llama «un buen ambiente de negocios». El nuevo ferrocarril no llegaba desde Mendoza Capital a ningún puerto chileno (grave punto en contra), sino a la ciudad de Concepción. ¿Por qué detenerse ahí?

Por primera vez en la historia del comercio mundial, homologando los anchos de trocha y negociando con Brasil, se abría la posibilidad logísticamente revolucionaria de un corredor ferroviario sudamericano entre un puerto del Atlántico y otro del Pacífico. Habría sido una revolución logística.

Sin embargo, el Canal de Panamá, habilitado por fin en 1914 al costo de 30.000 trabajadores muertos de paludismo, ya en 1912 creaba tantas expectativas que había dejado sin un centavo de inversión al llamado Ferrocarril Transandino. Cuyo mantenimiento era salado, y así costaba el pasaje.

¿Cargas? Lo habrían salvado de tocar la traza al menos un puerto sobre el Pacífico, pero desde Mendoza a Concepción, ciudad interior… ¿qué carga iba a mover ese vertiginoso tramo de riel?

En 1888, se inauguró un servicio entre Mercedes, en el interior bonaerense, y Palermo. Había cierta anarquía en la concesión de trazados. No se estilaba que los gobiernos sudamericanos tuvieran voto en ello. Los rieles crecían por la suya, como los hongos tras las lluvias, y lo que llovía era dinero.

Otro ramal que se origina en el Central es el del Central Norte (actual Belgrano), cuya intención primera fue conectar Córdoba con Tucumán, adonde llegó el 1 de octubre de 1876, para seguir luego hacia Salta y Jujuy. Ése sería el tendido más ramificado y complejo del país, el de mayor número de estaciones, y sigue siéndolo: el Belgrano Norte.

Buenos Aires al Pacífico

En 1884 llegó a Junín el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, conocido como BAP, compañía de capitales británicos que en 1887 le compraría al Estado el Ferrocarril Andino. Para esa época se comenzaba a delinear una diferencia entre el área pampeana y el resto del país: las ganancias agropecuarias garantizaban la instalación de trenes privados, pero en el interior “improductivo” hizo falta que el Estado estableciera trenes de fomento. Los ferrocarriles –de los cuales el 90% se encontraba en la zona pampeana– transportaban más de tres millones de pasajeros y cerca de un millón de toneladas de carga.

El Estado, entonces, comenzó de nuevo con tímidas líneas propias entre las capitales provinciales, o Villa María con Villa Mercedes, San Luis, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Catamarca. Con el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico –que cubría la ruta del Andino, entre Mercedes y Villa Mercedes, en San Luis–, la zona cuyana quedaba firmemente comunicada con Buenos Aires.

En 1887 se inauguró la primera línea férrea de la Mesopotamia, entre Paraná y Concepción del Uruguay, y en 1892 se la incorporó al Ferrocarril Provincial de Entre Ríos.

Fue en 1887 cuando se organizó el primer sindicato de trabajadores ferroviarios, la Fraternidad, que agrupó a los maquinistas y a los fogoneros de las locomotoras.

Durante los 27 años que el Ferrocarril Oeste perteneció al Estado de Buenos Aires brindó un servicio eficiente para los usuarios, con tarifas notoriamente más bajas que las que luego impusieron los ingleses, cuando se los quedaron. Domingo Faustino Sarmiento, que había inaugurado como pasajero el primer viaje de «La Porteña», llamaba al Ferrocarril Oeste «el chiche» de la Argentina y orgullo del estado porteño, y las cosas que escribió en su diario «El Censor» sobre Juárez Celman y su concuñado Roca todavía no se pueden publicar en ningún manual escolar.

Hacia fines de la década de 1880, en el debate entre el ferrocarril público y el privado ganó éste: había que zanjar las deudas de Juárez Celman & Friends, «contraídas para la construcción de la nueva capital, La Plata».

Sí, ponele.

También en 1863 comenzó la construcción del Ferrocarril Central Argentino (antecesor del actual ramal Mitre), que desde 1870 cubrió la ruta entre Rosario y Córdoba. Durante esa etapa se desarrolló el ferrocarril Andino (actual línea San Martín): en 1873, este tren –propiedad del Estado– llegó a Río Cuarto. Y en 1875, a Villa Mercedes, para continuar extendiéndose a las capitales de San Luis, San Juan y Mendoza.

Luego, en una de esas historias que hoy pasan por invento, porque son el mundo al revés, vinieron unos capitalistas ingleses, John y Matthew Clark, y a riesgo de sus propios bolsillos tiraron un riel aventurero que pasó los impasables Andes y llegó a Chile, cabalgando a veces sobre puentes de tenue tracería de acero, equilibrándose sobre abismos que todavía hoy te saca el aliento verlos, y con túneles que traspasaban cerros de parte a parte. Lector contemporáneo, ésa era ingeniería.

Pero costó: los Clark empezaron en 1870 y el viaje inaugural sucedió en 1910 y los Clark, fundidos y refundidos y muertos, no lo vieron. Es cierto que en el interín ambas naciones, Chile y Argentina, habían estado 3 veces al borde de la guerra, lo cual no alegraba a ningún inversor externo.

La Revolución del Parque argentina en 1890 y la guerra civil chilena de 1891 tampoco creaban lo que en el lenguaje mediático-garqués de hoy se llama «un buen ambiente de negocios». El nuevo ferrocarril no llegaba desde Mendoza Capital a ningún puerto chileno (grave punto en contra), sino a la ciudad de Concepción. ¿Por qué detenerse ahí?

Por primera vez en la historia del comercio mundial, homologando los anchos de trocha y negociando con Brasil, se abría la posibilidad logísticamente revolucionaria de un corredor ferroviario sudamericano entre un puerto del Atlántico y otro del Pacífico. Habría sido una revolución logística.

Sin embargo, el Canal de Panamá, habilitado por fin en 1914 al costo de 30.000 trabajadores muertos de paludismo, ya en 1912 creaba tantas expectativas que había dejado sin un centavo de inversión al llamado Ferrocarril Transandino. Cuyo mantenimiento era salado, y así costaba el pasaje.

¿Cargas? Lo habrían salvado de tocar la traza al menos un puerto sobre el Pacífico, pero desde Mendoza a Concepción, ciudad interior… ¿qué carga iba a mover ese vertiginoso tramo de riel?

En 1888, se inauguró un servicio entre Mercedes, en el interior bonaerense, y Palermo. Había cierta anarquía en la concesión de trazados. No se estilaba que los gobiernos sudamericanos tuvieran voto en ello. Los rieles crecían por la suya, como los hongos tras las lluvias, y lo que llovía era dinero.

Otro ramal que se origina en el Central es el del Central Norte (actual Belgrano), cuya intención primera fue conectar Córdoba con Tucumán, adonde llegó el 1 de octubre de 1876, para seguir luego hacia Salta y Jujuy. Ése sería el tendido más ramificado y complejo del país, el de mayor número de estaciones, y sigue siéndolo: el Belgrano Norte.

Buenos Aires al Pacífico

En 1884 llegó a Junín el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, conocido como BAP, compañía de capitales británicos que en 1887 le compraría al Estado el Ferrocarril Andino. Para esa época se comenzaba a delinear una diferencia entre el área pampeana y el resto del país: las ganancias agropecuarias garantizaban la instalación de trenes privados, pero en el interior “improductivo” hizo falta que el Estado estableciera trenes de fomento. Los ferrocarriles –de los cuales el 90% se encontraba en la zona pampeana– transportaban más de tres millones de pasajeros y cerca de un millón de toneladas de carga.

El Estado, entonces, comenzó de nuevo con tímidas líneas propias entre las capitales provinciales, o Villa María con Villa Mercedes, San Luis, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Catamarca. Con el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico –que cubría la ruta del Andino, entre Mercedes y Villa Mercedes, en San Luis–, la zona cuyana quedaba firmemente comunicada con Buenos Aires.

En 1887 se inauguró la primera línea férrea de la Mesopotamia, entre Paraná y Concepción del Uruguay, y en 1892 se la incorporó al Ferrocarril Provincial de Entre Ríos.

Fue en 1887 cuando se organizó el primer sindicato de trabajadores ferroviarios, la Fraternidad, que agrupó a los maquinistas y a los fogoneros de las locomotoras.

1890: la primera crisis

En 1890, el endeudamiento del Estado argentino culminó en el escándalo de la venta del Ferrocarril Oeste a la compañía inglesa Buenos Aires Western Railway, que ya era propietaria de ramales del Ferrocarril del Sud y del Central Argentino.

Tres años antes, el flamante presidente de la Nación, Juárez Celman, había anunciado: “Pienso vender todas las obras públicas, reproductivas, para pagar con ese oro nuestra deuda”. Cuando decía «nuestra», Juárez no mentía. Ocasión única.

La administración ferroviaria de la New Western Railway de Buenos Aires consistió, básicamente, en ampliar el trazado en el centro de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. En 1898, el Ferrocarril del Sud incorporó el ramal de Buenos Aires a La Plata. Que una vez alcanzada por el ferrocarril, dejó de ser una elegante maqueta administrativa y se volvió una ciudad en serio.

1914: segunda crisis

Apenas comenzó la Primera Guerra Mundial se paralizaron las inversiones en la Argentina. Las prioridades de Inglaterra y Francia eran asegurar sus colonias contra la expansión imperial alemana. No hubo grandes cambios en tendidos de vías: una película en cámara rápida se detuvo en un fotograma final.

La historia de los ferrocarriles se congeló como estaba: no habría más cambios hasta que llegó la presidencia de Juan Domingo Perón, y fueron de administración, no más. 1914 fue además el momento en que además dejó de entrar carbón de Cardiff a la Argentina.

Los porteños se empezaron a calefaccionar como mejor podían, pero lo grave fue que los ingleses, que ya sabían que el quebracho daba excelentes durmientes, empezaron a talar los montes que rodeaban las vías del actual Belgrano Norte para transformarlas en «carbón sustituto». ¿Podían hacerlo? Físicamente, sí: la madera de quebracho tiene una densidad legendaria, mayor que la de algunos metales, y un poder calorífico que todavía hoy sorprende.

Legalmente también podían hacer lo que quisieran: las leyes de concesión les daban a las ferrocarrileras tantos kilómetros de propiedad exclusiva a cada lado de las vías que las empresas se habían transformado en grandes firmas terratenientes, entre los mayores del país. Con el desaprovisionamiento de guerra de carbón inglés, esas tenencias de tierra propia fueron rápidamente desnudadas de sus bosques. El Belgrano Norte se los comió.

Cuando en 1930 el escritor Ricardo Rojas escribió «El país de la selva», se refería al viejo quebrachal santiagueño, que en aquella misma época de la escritura había dejado de existir, así como el de todas las provincias de la llanura chaqueña. El país había ido sustituyendo 60 millones de hectáreas de un picado grueso de pastizales y bosques de gran altura por monótonas sabanas de arbustos espinosos, impenetrables y petisos, los que hoy tapizan el interior de 9 provincias argentinas. La gente hoy cree que ése paisaje es inmemorial, en lugar de una manufactura reciente. No lo es.

Los arbustales no sirven para casi nada, salvo para proteger el terreno de voladuras de la capa fértil. A fuerza de improductivos fueron una causa de expulsión de habitantes rurales juveniles. La formación de la villa 31 de Retiro, iniciada en los años ’40 por santiagueños sin nada qué hacer en sus tierras de origen, salvo criar chivos, fabricar carbón y pasarla mal.

La arbustización de la llanura chaqueña y el surgimiento de villamiserias en algunas capitales fueron el preanuncio de una futura Argentina pobre, y también una consecuencia de la crisis de 1929, que pegó duro sobre las «commodities» argentinas.

La idea de que la arbustización del paisaje, secundaria a su desmonte, explique buena parte de nuestras villamiserias actuales le sigue siendo ajena a casi todos los economistas. Pero el argentino es un caso mayor de «arbustización» que el de Australia, que todavía es el de tapa de libro entre agrónomos e ingenieros forestales.

Entre 1918 y 1939 no sólo «El país de la selva» quedó pelado, sino también se quedó pelado de capitales el mayor imperio del mundo, el Británico. Era impensable. Si la Primera Guerra había destruido las finanzas de la metrópolis, la crisis de 1929 barrió con lo que quedaba, y la necesidad de invertir en armamento para la inminente e inevitable 2da Guerra Mundial dejó a los ferrocarriles ingleses en Argentina a la deriva.

¿Quién se iba a acordar de ellos? Se quedaron no sólo sin expansiones, sino sin repuestos o mantenimientos. Empezaron a decaer en 1914 cuando todavía estaban en manos extranjeras y privadas, oh neoliberales que nos estén leyendo.

La incipiente industria metalmecánica local podía sustituir componentes (y lo hizo). Estimados, éste es un país con ingenieros: en 1970 construíamos locomotoras y vagones en talleres inmensos como los Astilleros Río Santiago, o los talleres cordobeses de Materfer. En 1980 hasta exportábamos. Pero desde 1914, en los considerables desiertos argentinos los durmientes bajo las vías empezaron a quedar descalzados por erosión eólica y pluvial, y no había plata para pagar en cuadrillas de reparación. Eso obligaba a las formaciones a transitar cada vez más lentamente para evitar descarrilamientos. Sin perder jamás su puntualidad británica, los viajes se fueron alargando, año tras año. Luego la puntualidad desapareció.

La 2da Guerra Mundial invirtió la correlación de poder económico entre Gran Bretaña y Argentina. En 1945 nosotros éramos de nuevo ricos, aunque brevemente, los británicos pobres, e Inglaterra nos debía hasta la camisa por 5 años largos de trigo y carne a crédito. Winston Churchill, y luego los laboristas de Clement Attlee decidieron que aquella era una «deuda odiosa», es decir ilegítima, salvo que la pagaran con activos, de modo que tras mucho pulsear el precio, los británicos se sacaron de encima esos casi 48.000 km. de vías férreas y material rodante que no recibían mantenimiento desde 1914. También nos encajaron cantidad de material bélico obsoleto.

En la posguerra de 1945, es decir en el post-Imperio, los ingleses con un poco de realismo político y administrativo querían tanto sus ferrocarriles argentinos como Ud. querría un piano de cola atado a su cuello si su barco naufragó y hay que seguir el viaje a nado. Argentina les quedaba grande y cara, pobres ingleses, y la India, finalmente, también. Eso último les sería más bastante más duro de tragar. Tenían virrey, a Rudyard Kipling, y todo eso.

Fue entonces cuando, entre 1946 y 1948, se nacionalizaron todas las líneas, que tomaron los nombres de personalidades de la historia: San Martín, Belgrano, Sarmiento, Urquiza, Mitre y Roca. Cada línea circulaba por la zona que solía frecuentar el personaje político en cuestión. En 1949, el sistema ferroviario era prácticamente el mismo que en 1914. Sólo que a diferencia de aquel, el de 1949 lo habíamos comprado muy estragado de vías, y de locomotoras y material rodante, ni te cuento.

Y, a partir de 1958, ese tendido comenzó a achicarse, merced a las políticas a favor de la red caminera.

Esto suele presentarse como una lucha tecnológica entre el motor de combustión externa (el ferroviario de vapor) y el de combustión interna (el automotriz). Es falso hasta en lo tecnológico. Las locomotoras de la posguerra empezaban a ser diésel-eléctricas, como los motores de los submarinos, es decir movidas a gas-oil, y eran más rápidas, baratas y robustas que las de vapor.

En cuanto a la red vial, es obviamente más capilar que la ferroviaria y se construye con menos plata por kilómetro tendido, y en muchos casos es más barata de mantener. Pero en términos de carga transportada por costo de combustible, o por costo de mantenimiento de camiones, o por sueldos de camioneros, es decenas de veces más cara.

¿Cuántos especialistas manejan un tren carguero con 40 containers de 40 pies? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Y cuántos camioneros hacen lo propio, y a qué precio económico, accidentológico e incluso climático, si medimos el carbono quemado?