ooooo

A nivel mundial, cada año se consume una media de 30 millones de toneladas de cobre metálico y China es el principal consumidor.Por el crecimiento demográfico, la transición energética de combustibles fósiles a energías renovables y la electrificación de la sociedad, que incluye desde los autos eléctricos a la transformación de los hogares, se estima que hasta 2040 se necesitarán 105 millones de toneladas adicionales de cobre. Los grandes productores del material son Chile y Perú (que suman el 40% de la oferta de cobre de mina), seguidos de otras zonas como Australia y China. El hecho de que haya pocos países productores también garantiza un precio alto del mineral. En Argentina hay siete proyectos cupríferos en estado de prefactibilidad o factibilidad. En San Juan, la principal provincia minera del país, se encuentran los proyectos Pachón, Josemaría (el más avanzado), Altar, Los Azules y Filo del Sol. En Catamarca está el proyecto Mara y en Salta, Taca Taca. El país no cuenta con ningún proyecto minero de cobre desde que Minera Bajo La Alumbrera cesó sus operaciones en 2018. La Secretaría de Minería de la Nación identificó que la demanda de cobre mundial ofrece una ventana para algunos de los grandes proyectos argentinos, ya que se estima que para 2025 habrá una brecha esperada de casi 2 millones de toneladas de cobre para cubrir con nuevas minas. La empresa canadiense First Quantum Minerals está a cargo del proyecto Taca Taca, cuyo yacimiento, a cielo abierto, se encuentra en Tolar Grande. También tiene previsto extraer oro y molibdeno. Las previsiones de la compañía es hacer una inversión en la provincia de 3.500 millones de dólares y generar 4 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción y luego 2.500 empleos directos a largo plazo. Se estima que la vida útil de la mina Taca Taca será de 32 años y está planeado empezar su construcción en 2023, con un presupuesto anual de operación de U$S 650 millones. El cobre extraído alcanzaría un pico de aproximadamente 275.000 toneladas en los primeros 10 años de operaciones. Además, se proyecta una extracción de 110 mil onzas de oro y 4.100 toneladas de molibdeno concentrado. First Quantum Minerals es el sexto productor de cobre del mundo, con 20.000 empleados a nivel global y operaciones en 4 continentes.

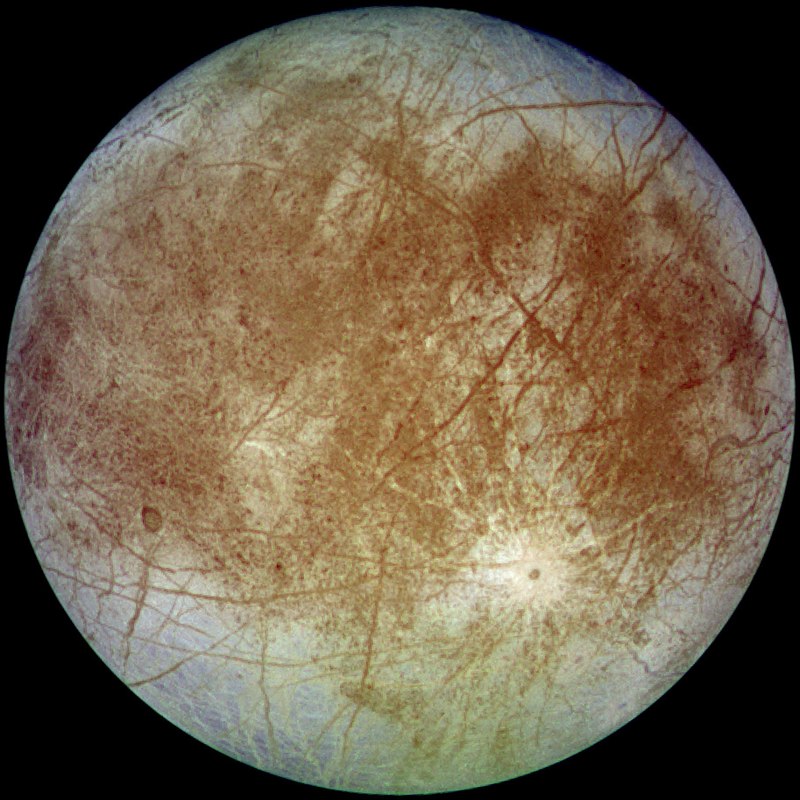

Los científicos evalúan que la luna Europa es, de todos los planetas -excepto la Tierra- y satélites del sistema, sería donde hay más probabilidades de encontrar vida. La existencia de agua líquida sería la claveLa sonda Europa hará entre 40 y 50 pasadas cercanas sobre esa helada luna de Júpiter para determinar si cuenta con condiciones adecuadas para la vida. Su carga incluirá cámaras y espectrómetros para producir imágenes de alta resolución y mapas de la superficie y la atmósfera, así como un radar para perforar la capa de hielo en busca de agua líquida. La luna Europa es objeto del intenso interés de los científicos dese la década de 1970, cuando las primeras sondas determinaron que el hielo que cubre su superficie está marcado por grietas y rayas, y los cráteres son raros. Tiene la superficie más lisa de cualquier objeto conocido del sistema solar. Esto ha dado lugar a la hipótesis de que existe un océano debajo de la superficie, el cual podría servir de morada para la vida6 Esta hipótesis supone que el calor de las fuerzas de marea provocadas por el gigante Júpiter causan que el océano se mantenga líquido, y la superficie, relativamente lisa.

ooooo

En AgendAR publicamos hace pocos días Billonarios en el espacio – ¿Megalómanos, conquistadores de una nueva frontera, o ambas cosas?. Más allá de sus egos gigantescos, resulta evidente que son más capaces de llevar adelante proyectos complejos, que la elefantina NASA, que hace medio siglo llevó al ser humano a la Luna, pero, desde la frustrante saga del transbordador, muestra cierta pesadez burocrática.

Es evidente que ya hace casi medio siglo, el empleo formal y en relación de dependencia estable empezó a dejar de ser la norma habitual en las sociedades moderna (o «modernizadas»).

También están cambiando las expectativas: una encuesta global -publicada por la agencia oficial Télam- que incluyó a más de 25.000 personas entre 18 a 40 años, de 35 países, muestra que en esa franja etaria -«millennials» y «centennials»- sueñan con encarar un negocio propio, a pesar de la pandemia.

Tres de cada cuatro menores de 40 años, en la Argentina y en el mundo, sueñan con ser emprendedores o ya lo lograron, al considerar como ventajas comparativas ser mejores para adaptarse a las nuevas tecnologías y tener ideas más creativas e innovadoras que otras generaciones.

La encuesta, realizada por la consultora OnePoll para la empresa Herbalife, buscó indagar qué factores son considerados en este segmento etario para tomar la decisión de emprender o no su propio negocio, lo que arrojó que el 74% de los encuestados sueña con ser un emprendedor, mientras que el 16% de ellos ya lo logró. De quienes piensan en abrir su propio negocio, entienden que deberían hacerlo antes de cumplir los 30 años, ya que en la encuesta se les preguntó cuál pensaban que sería la mejor edad para iniciar su propio negocio e identificaron en promedio que sería a partir de los 28 años. Pero el deseo de emprender no significa que los encuestados se lanzan sin pensar: el encuestado promedio manifestó que consideraba que una persona debería tener, al menos, cinco años y medio de experiencia antes de iniciar su propio negocio. Para los encuestados interesados en empezar su propio negocio, el 51% se mostró preocupado de no ser tomado en serio por la edad, aunque también consideraron su juventud como algo positivo; de hecho, la mitad de los aspirantes expresó que la edad los ayudaría en sus probabilidades de éxito. Cuando se les preguntó por qué, 6 de 10 (61%) dijeron que son mejores para adaptarse a las nuevas tecnologías que las otras generaciones y el 43% manifestó que era más probable que tuviesen ideas creativas e innovadoras. La encuesta también demostró que el 29% de quienes deseaban iniciar su propio negocio manifestaron tener «menos miedo al fracaso» que otras generaciones. En Argentina, el 27% de encuestados manifestó que estaría interesado en emprender negocios atados a la comercialización de ropa o indumentaria, seguido por el 21% que se vio interesado por emprender en actividades relacionadas al servicio de comida. De quienes expresaron estar interesados en el emprendedurismo, se observó que el factor de motivación número uno fue «ser mi propio/a jefe/a» (48%), seguido por la posibilidad de seguir su pasión (44%) y del deseo de tener más flexibilidad en el trabajo (32%). Otro encuentro relevante en la encuesta fue que el 26% de jóvenes buscaba complementar su ingreso por la reducción de la jornada laboral que se dio, para muchos, como consecuencia de la pandemia actual.Carlos Peez, ingeniero en electrónica (UBA) y experto en sistemas, nos acercó los cálculos para justificar cuantitativamente lo que el gráfico sugería cualitativamente.Población con una o dos dosis en Argentina:

— Santi Olszevicki (@SantiOlsze) July 23, 2021

· Mayores de 60: > 90%

· 50-59 años: 86%

· 40-49 años: 82%

· 30-39 años: 70%

· 18-29 años: 42% pic.twitter.com/kR9kqhl8mP

El futuro del río Paraná tenderá a los extremos: mayores crecidas y, aún más, mayores bajantesModelos para armar Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires (UBA), trabaja en el armado de escenarios futuros tanto en términos climáticos como hidrológicos para la Cuenca del Plata, en un contexto marcado por el cambio climático. Para eso, con su equipo utilizan modelos que proyectan posibles escenarios futuros respecto de las lluvias y así “alimentan” modelizaciones sobre la hidrología de la Cuenca que les permite evaluar proyecciones sobre cambios de caudales. “Lo que vemos con estas proyecciones es que la Cuenca va hacia un clima más cálido, vemos que se incrementará la temperatura a medida que el siglo avance y que también habrá modificaciones en las precipitaciones”, señala la científica. El aumento promedio de las lluvias no ocurrirá de manera uniforme sobre toda la región bajo estudio. “No es algo que vaya a ser totalmente generalizado”, argumenta Camilloni, para agregar que lo que detectaron es “una tendencia hacia mayores precipitaciones más clara en la Cuenca media y alta del Paraná y parte de la Cuenca del río Uruguay”. Esto no se verifica, por el momento, para la zona ubicada aguas debajo de ese río a partir de la localidad de Salto ni tampoco en la sección de la Cuenca baja del Paraná desde la provincia de Entre Ríos hacia el sur, donde en cambio sí podrían aumentar las temperaturas promedio. “Es muy difícil saber qué le puede pasar a un río sin desarrollar un modelo hidrológico. En nuestras proyecciones, si las miramos en términos de caudal medio para los próximos 30 años, en general para el Paraná no aparece una variación significativa en el caudal medio”, sintetiza. Esta proyección cambia cuando lo que se evalúa no es el caudal medio, sino los mínimos y los máximos. Algo clave a la hora de hablar del Paraná, un largo camino fluvial de aguas marrones cuyo ADN está marcado por los pulsos de crecientes y bajantes. Es en ese margen de movimiento de las aguas que los efectos del cambio climático se sentirán, haciendo del Paraná un río de extremos. “Si analizamos los caudales mínimos y máximos, lo que encontramos es que los mínimos tenderían a ser más mínimos y los máximos, más máximos. En donde veremos los cambios será en los extremos, y no en el promedio”, dice Camilloni. Y detalla: “Los modelos nos muestran que el Paraná va hacia un régimen de mayor variabilidad con caudales mínimos que serán más mínimos. También afectará a las crecientes, pero esta variabilidad tiene que ver sobre todo con las bajantes, con mínimos que serán más extremos en un orden que estimamos entre un 10% y un 15% contra un 5% para los máximos”. Hacia una nueva “normalidad” hidrológica

Juan Borus es subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA). Un organismo que, según cuenta, nació en 1973 con el propósito principal de monitorear las crecientes de los grandes ríos de llanura del noroeste argentino y hoy se encuentra con situaciones casi inéditas que lo hacen repensar su propio objetivo fundacional: un Paraná sin agua desde hace casi dos años.

“La bajante que empezó a mediados de 2019 se fue acentuando en 2020 y en 2021, primero en la Cuenca del Paraguay y luego en todo el resto. Lo que tenemos es una situación muy rara, ya que toda la Cuenca, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, está con lluvias por debajo de lo normal al mismo tiempo desde hace por lo menos dos años”, grafica el ingeniero hidráulico.

A la bajante se sumó una situación de sequía muy grave que también dejó escenas nunca vistas en el amplio paisaje regional, como el Pantanal brasileño con una sequía más severa que el nordeste de ese país, donde la falta de agua es la norma. En mayo pasado, el Servicio Meteorológico brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años para los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná.

“Venimos de una situación extrema que parece que va a continuar. En el verano 20/21 tuvimos La Niña a nivel global, lo que significó lluvias inferiores a lo normal”, señala el experto, para quien esta escasez de agua genera una serie de problemas que tienen que ver tanto con las dimensiones “operativas” del río como proveedor de servicios productivos, como con el propio ritmo natural relacionado con la fauna y flora que vive, se reproduce y se alimenta en el Humedal del Delta del Paraná.

De la deforestación al cambio climático

Designada como región proveedora de bienes naturales para las metrópolis desde la época de la Conquista, amplias zonas del sur de Sudamérica sufrieron una transformación profunda del uso de sus suelos en las últimas tres décadas.

Espoleadas por el boom de precios de los commodities agrícolas (soja, sobre todo, pero también maíz), regiones hasta hace poco tiempo inexploradas o poco intervenidas por el humano del sur de Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina fueron desmontadas para ampliar la frontera agropecuaria y abastecer, así, la demanda asiática de granos.

Como era esperable, esos marcados cambios en el uso del suelo en varios puntos de la Cuenca del Paraná terminaron afectando en menor o mayor medida la dinámica natural del río, según puntualiza Borus. “Hubo cambios notorios, ya que hay un corrimiento de la frontera agrícola muy marcado. Entonces, gradualmente, este cambio de uso del suelo potencia los extremos, y las reacciones de las cuencas son más intensas para los máximos y para los mínimos”, dice.

Para Graciela Klekailo, licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático en el contexto del Delta del Paraná alterará la capacidad del sistema de resistir y mitigar los fenómenos extremos como las inundaciones y las bajantes pronunciadas.

“Los cambios de uso de la tierra que estamos haciendo en nuestros humedales, con terraplenes y endicamientos para agricultura y ganadería intensiva o incluso urbanizaciones, son cambios que afectan directamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza”, explica.

Estos cambios en el uso del suelo también favorecen la pérdida de hábitat de muchas especies, ya que se alteran (muchas veces de manera definitiva) sus lugares de reproducción y alimentación. “Si sumamos episodios de quemas graves como los de 2008 y 2020, que empiezan a ocurrir cada vez a intervalos más cortos, el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse solo”, detalla la docente e investigadora.

Juan Borus es subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA). Un organismo que, según cuenta, nació en 1973 con el propósito principal de monitorear las crecientes de los grandes ríos de llanura del noroeste argentino y hoy se encuentra con situaciones casi inéditas que lo hacen repensar su propio objetivo fundacional: un Paraná sin agua desde hace casi dos años.

“La bajante que empezó a mediados de 2019 se fue acentuando en 2020 y en 2021, primero en la Cuenca del Paraguay y luego en todo el resto. Lo que tenemos es una situación muy rara, ya que toda la Cuenca, que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, está con lluvias por debajo de lo normal al mismo tiempo desde hace por lo menos dos años”, grafica el ingeniero hidráulico.

A la bajante se sumó una situación de sequía muy grave que también dejó escenas nunca vistas en el amplio paisaje regional, como el Pantanal brasileño con una sequía más severa que el nordeste de ese país, donde la falta de agua es la norma. En mayo pasado, el Servicio Meteorológico brasileño emitió una alerta por la peor racha de lluvias en 91 años para los estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo y Paraná.

“Venimos de una situación extrema que parece que va a continuar. En el verano 20/21 tuvimos La Niña a nivel global, lo que significó lluvias inferiores a lo normal”, señala el experto, para quien esta escasez de agua genera una serie de problemas que tienen que ver tanto con las dimensiones “operativas” del río como proveedor de servicios productivos, como con el propio ritmo natural relacionado con la fauna y flora que vive, se reproduce y se alimenta en el Humedal del Delta del Paraná.

De la deforestación al cambio climático

Designada como región proveedora de bienes naturales para las metrópolis desde la época de la Conquista, amplias zonas del sur de Sudamérica sufrieron una transformación profunda del uso de sus suelos en las últimas tres décadas.

Espoleadas por el boom de precios de los commodities agrícolas (soja, sobre todo, pero también maíz), regiones hasta hace poco tiempo inexploradas o poco intervenidas por el humano del sur de Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina fueron desmontadas para ampliar la frontera agropecuaria y abastecer, así, la demanda asiática de granos.

Como era esperable, esos marcados cambios en el uso del suelo en varios puntos de la Cuenca del Paraná terminaron afectando en menor o mayor medida la dinámica natural del río, según puntualiza Borus. “Hubo cambios notorios, ya que hay un corrimiento de la frontera agrícola muy marcado. Entonces, gradualmente, este cambio de uso del suelo potencia los extremos, y las reacciones de las cuencas son más intensas para los máximos y para los mínimos”, dice.

Para Graciela Klekailo, licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el cambio climático en el contexto del Delta del Paraná alterará la capacidad del sistema de resistir y mitigar los fenómenos extremos como las inundaciones y las bajantes pronunciadas.

“Los cambios de uso de la tierra que estamos haciendo en nuestros humedales, con terraplenes y endicamientos para agricultura y ganadería intensiva o incluso urbanizaciones, son cambios que afectan directamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza”, explica.

Estos cambios en el uso del suelo también favorecen la pérdida de hábitat de muchas especies, ya que se alteran (muchas veces de manera definitiva) sus lugares de reproducción y alimentación. “Si sumamos episodios de quemas graves como los de 2008 y 2020, que empiezan a ocurrir cada vez a intervalos más cortos, el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse solo”, detalla la docente e investigadora.

Consecuencias socioambientales

Con perspectivas de continuidad en la bajante al menos hasta la primavera 2021, florecen las preocupaciones sobre todo lo que esto implica, tanto desde un registro productivista del río, como desde la alteración de un equilibrio natural del cual dependen centenares de especies vegetales y animales.

Para Borus, un problema no menor es el de las tomas de agua. “Para nosotros, desde el INA, es una de nuestras principales preocupaciones desde que comenzó la bajante, ya que en muchas ciudades las tomas han quedado casi al ras del nivel del río o incluso por debajo en algunos momentos”, afirma.

Otro punto crítico es el de la navegación, ya que por las marrones aguas del Paraná sale al exterior el 80% de la cosecha gruesa argentina de soja y maíz que crece en las extensas llanuras pampeanas durante la primavera y el verano. “Los puertos del Gran Rosario tienen un rol clave en la salida de la cosecha. Cuando las aguas están tan bajas, se condicionan las operaciones por falta de profundidad y por el menor ancho del canal de navegación, lo que reduce la navegación segura”, argumenta el experto del INA. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, sólo durante 2020, los bajos niveles de agua significaron un costo extra para los agroexportadores de unos 250 millones de dólares.

Además, la reducción del caudal afecta la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de ellos es la autodepuración de las aguas, que se limpian solas por el elevado caudal que transita el lecho en tiempos de normalidad.

La bajante generó, por ejemplo, la floración de algas relacionadas con aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades antrópicas como la industria, la agricultura o incluso las quemas a través de las cenizas.

Klekailo es muy clara con relación a esto: “La mayor recurrencia de eventos extremos como esta bajante extraordinaria afecta a todos los componentes del sistema. Una de ellas es la capacidad del humedal de brindar agua dulce y de purificar los contaminantes generados por actividades humanas como las agrícolas, que liberan nitrógeno y fósforo”.

También se detectó afectación de las márgenes por erosión en localidades costeras santafesinas que incluyeron episodios de derrumbes o desbarrancamientos en varias localidades orilleras del río, como la ciudad de Rosario y las localidades de Puerto Gaboto y de Monje, todas en la provincia de Santa Fe.

“Empezaremos a ver con mayor frecuencia problemas sobre la diversidad que habita el Delta y sobre las poblaciones humanas que están en sus orillas. Las actividades humanas tienen impacto en los sistemas y, en un contexto de cambio climático ese impacto es cada vez mayor”, razona la ecóloga.

Consecuencias socioambientales

Con perspectivas de continuidad en la bajante al menos hasta la primavera 2021, florecen las preocupaciones sobre todo lo que esto implica, tanto desde un registro productivista del río, como desde la alteración de un equilibrio natural del cual dependen centenares de especies vegetales y animales.

Para Borus, un problema no menor es el de las tomas de agua. “Para nosotros, desde el INA, es una de nuestras principales preocupaciones desde que comenzó la bajante, ya que en muchas ciudades las tomas han quedado casi al ras del nivel del río o incluso por debajo en algunos momentos”, afirma.

Otro punto crítico es el de la navegación, ya que por las marrones aguas del Paraná sale al exterior el 80% de la cosecha gruesa argentina de soja y maíz que crece en las extensas llanuras pampeanas durante la primavera y el verano. “Los puertos del Gran Rosario tienen un rol clave en la salida de la cosecha. Cuando las aguas están tan bajas, se condicionan las operaciones por falta de profundidad y por el menor ancho del canal de navegación, lo que reduce la navegación segura”, argumenta el experto del INA. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, sólo durante 2020, los bajos niveles de agua significaron un costo extra para los agroexportadores de unos 250 millones de dólares.

Además, la reducción del caudal afecta la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de ellos es la autodepuración de las aguas, que se limpian solas por el elevado caudal que transita el lecho en tiempos de normalidad.

La bajante generó, por ejemplo, la floración de algas relacionadas con aguas estancadas y presencia excesiva de materia orgánica por actividades antrópicas como la industria, la agricultura o incluso las quemas a través de las cenizas.

Klekailo es muy clara con relación a esto: “La mayor recurrencia de eventos extremos como esta bajante extraordinaria afecta a todos los componentes del sistema. Una de ellas es la capacidad del humedal de brindar agua dulce y de purificar los contaminantes generados por actividades humanas como las agrícolas, que liberan nitrógeno y fósforo”.

También se detectó afectación de las márgenes por erosión en localidades costeras santafesinas que incluyeron episodios de derrumbes o desbarrancamientos en varias localidades orilleras del río, como la ciudad de Rosario y las localidades de Puerto Gaboto y de Monje, todas en la provincia de Santa Fe.

“Empezaremos a ver con mayor frecuencia problemas sobre la diversidad que habita el Delta y sobre las poblaciones humanas que están en sus orillas. Las actividades humanas tienen impacto en los sistemas y, en un contexto de cambio climático ese impacto es cada vez mayor”, razona la ecóloga.