La

inmunidad de grupo, gregaria o colectiva, se transformó en una especie de santo grial de la pandemia de SARS-CoV-2, la luz al final del túnel, que gracias a la vacunación nos permitirá recuperar la normalidad tal cual la conocíamos. Sin embargo, expertos afirman que existen

equívocos que convendría aclarar para no bajar la guardia antes de tiempo.

La primera descripción y discusión detallada de la inmunidad gregaria apareció en un libro clásico de

1929, The Principles of Bacteriology and Immunity, de Topley y Wilson. Allí se afirmaba que «la manada inglesa es inmune a la plaga y al tifus, pero solo en tanto los individuos permanezcan dentro de la manada», evoca en un artículo Thomas Hugh Pennington, Ph. D., profesor emérito de bacteriología de la University of Aberdeen, en Aberdeen, Escocia.

En el contexto de la COVID-19

el concepto de inmunidad de grupo es más restringido y refiere a un nivel de inmunidad específica contra el virus SARS-CoV-2 por encima del cual baja de 1 el número básico reproductivo (R0), la medida del número de personas a las que una persona infectada puede transmitir la enfermedad o número de casos secundarios que cada caso primario genera en promedio (durante el tiempo que es contagioso).

Cuando el número básico reproductivo es menor de 1 la situación se dirige al llamado

«agotamiento epidémico». Matemáticamente, el umbral de inmunidad de grupo (punto en el que la proporción de individuos susceptibles en una población cae por debajo del umbral necesario para la transmisión) se define por la fórmula 1 – 1/R0, lo que implica que cuando más transmisible sea un agente patógeno mayor será la proporción de personas que deberá ser inmune para bloquear la transmisión sostenida.

¿Pero cuánto falta para llegar a ese punto en COVID-19? ¿Y cuáles son sus implicaciones? A continuación cinco mitos o «verdades a medias» de la inmunidad de grupo que vale la pena tener en cuenta.

1. Se requiere que 70% de la población esté inmunizado para alcanzar la inmunidad de grupo.

La idea de que se requiere alcanzar inmunidad de 70% de la población para frenar la transmisión de COVID-19 surge de estimar para SARS-CoV-2 un número básico reproductivo de 3 (2,5 a 3,5) y aplicar la fórmula 1 – 1/R0, implicando que 67% de la población debería estar inmunizada. Y como la eficacia de las vacunas no es de 100%, eso supone mayor proporción de personas que deberían completar el esquema. La mayor parte de los modelos cifra ese umbral entre 60% y 80%.

Pero el número básico reproductivo y el número básico efectivo (R o medida de las personas que se infectan cuando ya hay inmunizados o se adoptaron medidas de contención)

pueden variar en función de factores tales como el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, la estructura demográfica de la población o la proporción de nuevas variantes circulantes.

Además, el umbral de inmunidad de grupo asume que la población se distribuye de forma homogénea, lo cual no deja de ser una aproximación teórica.

El umbral de inmunidad de grupo puede variar de país a país y entre regiones de un mismo país, explicó el Dr. Mario Fontán Vela, integrante del Grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, España. «El patrón de

sociabilización entre grupos de la población y las interacciones entre diferentes territorios también influyen en ese umbral. Al final son muchos factores para tener en cuenta que pueden subir o bajar este umbral que no deja de ser un cálculo muy teórico como referencia… creo que no hay que obsesionarse tanto con esto», señaló el Dr. Fontán, médico residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Infanta Leonor, en Madrid, España.

«Llegaremos a la inmunidad colectiva cuando suficientes dosis de las vacunas lleguen a los países,

pero es difícil predecir cuántos deben estar vacunados en cada país para llegar a ese punto, ¿70%? ¿80%? ¿90%? Lo sabremos cuando prácticamente no haya infecciones nuevas y esto permanezca así», admitióla Dra. Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

2. Con cualquier vacuna se alcanza al mismo tiempo la inmunidad de grupo. Pese a que la inmunidad natural por la infección también contribuye a la inmunidad de grupo, el consenso mayoritario es que solo se puede alcanzar mediante la vacunación. Sin embargo, para determinar la proporción estimada de la población que debe recibir vacunas se necesitaría

ajustar por la efectividad de los distintos productos. Zoë Hyde, Ph. D., epidemióloga y bioestadística de la University of Western Australia, en Perth, Australia, calculó en The Conversation que para un número básico reproductivo de 2,5 se necesita inmunizar a casi 100% de la población con una vacuna que tenga eficacia de 62%, como la de Oxford/AstraZeneca, pero podría ser suficiente con 63% de cobertura si se usa una con eficacia de 95%, como la de Pfizer/BioNTech (como Australia logró control efectivo de la transmisión comunitaria y tiene menos de 30.000 contagios de SARS CoV-2 sobre aproximadamente 25 millones de habitantes, toda la inmunidad de la población debe ser alcanzada mediante vacunas).

Kamran Kadkhoda, Ph. D., inmunopatólogo de la Cleveland Clinic, en Cleveland, Estados Unidos, estimó que incluso con un número básico efectivo tan bajo como 0,99 se requiere inmunidad de grupo de 60% a 72% para cortar la cadena de transmisión, lo que implica que de 63% a 76% de la población debería recibir una vacuna con eficacia de 95% o de 84% a 90% si se quiere un margen de seguridad «decente».

El objetivo de inmunidad de grupo depende directamente de la eficacia de la vacuna. Por ejemplo, si se inmuniza al total de la población con una vacuna que tiene eficacia de 50% no llega a la meta de 80% que está deseando para frenar la circulación, indicó Juan Jaworski, Ph. D., virólogo e investigador en vacunas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

3. Después de alcanzar el umbral de la inmunidad de grupo no puede haber nuevos contagios o brotes. Ese es otro malentendido frecuente. Superar el umbral de la inmunidad colectiva es como empezar a apretar el freno de un automóvil que va a 100 km/h: eventualmente se va a detener, pero hasta ese momento puede atropellar transeúntes y estrellarse con vehículos. Del mismo modo, el virus seguirá circulando por un tiempo.

En un escenario donde se alcanzó la inmunidad de grupo y cada persona positiva para SARS-CoV-2 lo contagia en promedio a 0,8, 100.000 personas infectadas todavía lo transmitirán a 80.000 y esas 80.000 a 64.000, y así sucesivamente. Pueden esperarse todavía muchas hospitalizaciones y fallecimientos.

Por otra parte, la mayoría de los modelos asume poblaciones homogéneas, pero en realidad la gente se mezcla de manera distinta y las redes de contactos con las que cada persona interactúa se vuelven importantes, señaló Kit Yates, Ph. D., profesor del Departamento de Ciencias Matemáticas de la University of Bath, en Bath, Inglaterra, y autor del libro Los números de la vida. Siete principios matemáticos que dan forma a nuestra existencia (2019). «Por ejemplo, las personas jóvenes tienden a mezclarse más con otros jóvenes. Si tenemos gran proporción de la población sin inmunidad, incluso si se sobrepasa uno de esos umbrales teóricos de la inmunidad de grupo todavía podríamos ver brotes entre los más jóvenes. La paradoja se resuelve porque los modelos que asumen poblaciones bien mezcladas no son buena descripción de la realidad y podría argumentarse que hablar de un único umbral para la inmunidad de grupo de toda la población no resulta útil», señaló.

El Dr. Yates aclaró que no quiere dar a entender que la inmunidad de grupo no es importante para frenar la diseminación de COVID-19, sino que es difícil definir un único umbral crítico a partir del cual el número básico efectivo baja de 1.

4. Manaos ejemplifica que nuevas variantes vulneran la inmunidad de grupo. Manaos, capital del estado de Amazonas en la Región Norte de Brasil, se volvió una historia con moraleja. Después de soportar un pico de contagios trepidante entre abril y mayo de 2020, los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 se mantuvieron en niveles muy bajos hasta noviembre. Y eso parecía explicarlo un estudio sobre muestras de donantes de sangre que calculó que para octubre 76% de los habitantes de la ciudad había sido infectado, tasa de ataque que superaba el umbral teórico de inmunidad de grupo de 67%.

Sin embargo, en diciembre de 2021 la ciudad amazónica tuvo un

rebrote inesperado de casos motorizado por la aparición de la variante de preocupación P.1. «La situación actual en Manaos indica que la inmunidad colectiva no es duradera o que este linaje nuevo consigue escapar a la protección aportada por anticuerpos previos», declaró ese mes la Dra. Ester Sabino, médica y profesora de la Universidade de São Paulo, en San Pablo, Brasil. Desde entonces Manaos se transformó en un ejemplo reiterado de que la aparición de una nueva variante podía poner rápido límite a la inmunidad de grupo. Sin embargo, puede haber una explicación alternativa: en realidad Manaos nunca alcanzó el nivel de inmunidad colectiva y los casos bajaron por la adopción de medidas de salud pública, sugiere un estudio publicado como preimpresión en medRxiv.

Según los investigadores, liderados por el biomatemático Lewi Stone, Ph. D., de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Tel Aviv University, en Tel Aviv, Israel, si más de dos tercios de la población se hubiera infectado durante la primera ola, esto implicaría que debería haber 50% de la población de 2,2 millones que tuvo reinfección, lo cual está muy lejos de los pocos casos documentados por las autoridades. Por otra parte, si hubiera habido tantos contagios, la tasa de mortalidad específica habría sido extremadamente baja, 40% inferior a la registrada en San Pablo.

Utilizando modelos que incorporan un número básico reproductivo flexible, que cambia a lo largo de la epidemia, Stone y sus colaboradores estimaron que durante la primera ola la tasa de ataque en Manaos rondó apenas 30%, aunque no logran explicar por qué la seroprevalencia dio tan alta en el estudio con donantes de sangre.

«Nuestro trabajo subraya las dificultades que enfrentan los tomadores de decisión cuando intentan predecir la inmunidad de grupo«, concluyeron. Otra explicación es que en efecto Manaos tuvo tasas muy altas de contagios, «pero en mi opinión, no es posible alcanzar la inmunidad de grupo a través de la infección natural», señaló a Medscape en español la Dra. Sabino, quien lideró estudios sobre los rebrotes en la ciudad amazónica y la emergencia de la variante P.1 publicados en TheLancet y Science.

«Para ello se requiere la vacunación y después de alcanzar la inmunidad de grupo se puede volver a la normalidad, pero con aumento de la infraestructura de vigilancia y de nuestra capacidad de respuesta».

5. La inmunidad de grupo es esencial para terminar con la pandemia. Hay expertos que creen que nunca se alcanzará la inmunidad de grupo y que el virus SARS-CoV-2 podría volverse endémico, como la influenza o el resfriado común. «El concepto de inmunidad colectiva significa que una vez que alcancemos el umbral desaparecerá el virus. Ese no es el caso. Es una noción falsa», aseguró mes y medio atrás el Dr. Jeff Engel, consultor sénior para COVID-19 del Council of State and Territorial Epidemiologists, en Atlanta, Estados Unidos. En cambio, la experiencia de países como Israel, con 60% de su población al menos parcialmente vacunada, demuestra que una amplia cobertura de inmunización produce desplome de los casos, hospitalizaciones o fallecimientos, lo que todavía no puede atribuirse a ciencia cierta a la inmunidad de grupo, aunque podría ser algo parecido. Algunos consideran que 60% de los vacunados podría ser un punto de comienzo del «decaimiento exponencial» de casos, aun cuando el virus todavía podría retornar, al menos regionalmente, según un artículo publicado en Vox.

Ampliar la cobertura a niños y adolescentes y contemplar estrategias para aumentar la motivación de la población para ser vacunada, especialmente los jóvenes, podrían ser elementos necesarios para alcanzar una verdadera inmunidad de grupo.

¿Pero es imprescindible la inmunidad colectiva para terminar la pandemia?

«En realidad es una herramienta más», comentó el Dr. Daniel Stetcher, jefe de la División Infectología del Hospital de Clínicas «José de San Martín» de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina. «

Lo más importante es alcanzar buenas coberturas de vacunación y mantener las medidas de cuidado. Hay que recordar que estar vacunado no lo convierte a uno absolutamente en inmune; pueden continuar existiendo formas leves y se puede seguir transmitiendo la enfermedad», expresó.

Para Pennington, la inmunidad de grupo inducida por vacunas será de mucha ayuda, pero insuficiente por sí sola para liberarse del SARS-CoV-2 en aquellos países donde el virus se haya establecido, manifestó a Medscape en español. «Mucho va a depender de la duración de la inmunidad inducida por vacunas y la habilidad de los países para prevenir la importación del virus, así como para identificar y controlar los brotes rápidamente», añadió.

Matias Loewy

La represa consiste en una construcción muy sencilla, un semicírculo de tierra. Las excavaciones permitieron entender que se compone de un estanque de al menos 370 metros cúbicos y un ducto de salida construido con piedras lajas. El marco de salida tiene una forma trapezoidal y el extremo final del ducto está construido como una pequeña cámara de aquietamiento, para controlar la velocidad de la salida del agua. La función de la cámara es frenar el agua cuando sale de la represa para evitar la erosión de los canales.

Las técnicas de construcción se basaron en aprovechar la pendiente natural del terreno para acumular el agua, luego hicieron un montículo de tierra para contener el agua, y el ducto de salida lo hicieron con piedras talladas y acomodadas.

La represa consiste en una construcción muy sencilla, un semicírculo de tierra. Las excavaciones permitieron entender que se compone de un estanque de al menos 370 metros cúbicos y un ducto de salida construido con piedras lajas. El marco de salida tiene una forma trapezoidal y el extremo final del ducto está construido como una pequeña cámara de aquietamiento, para controlar la velocidad de la salida del agua. La función de la cámara es frenar el agua cuando sale de la represa para evitar la erosión de los canales.

Las técnicas de construcción se basaron en aprovechar la pendiente natural del terreno para acumular el agua, luego hicieron un montículo de tierra para contener el agua, y el ducto de salida lo hicieron con piedras talladas y acomodadas.

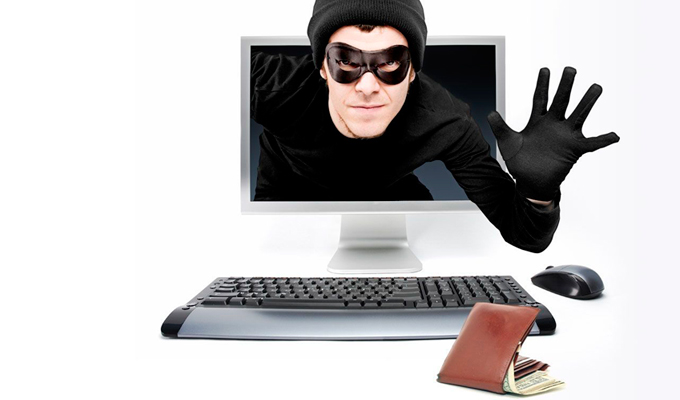

Pero en la actualidad, los hackers se centran en grandes organizaciones y exigen grandes rescates (véase el gráfico). El software malicioso (malware) se inyecta en sistemas informáticos específicos. Roba los datos antes de bloquearlos. A continuación, se pide un rescate para desbloquear los archivos o, cada más con más frecuencia, para impedir que se hagan públicos (las copias de seguridad de los datos importantes son ahora habituales). El pago casi siempre es en bitcoins. Según Chainalysis, una empresa de ciberseguridad, la cantidad pagada en bitcoins en concepto de rescates aumentó el año pasado en un 311%, en comparación con 2019, y alcanzó los 350 millones de dólares. Las víctimas suelen ser empresas, pero cada vez más incluyen gobiernos y sus departamentos, incluida la propia policía. El 27 de abril, la policía de Washington (D. C.) hizo público un ciberataque con la amenazaba de exponer los nombres de sus informantes a las bandas organizadas.

El ransomware es «la mayor amenaza» procedente del mundo de la delincuencia organizada, según Alan Woodward, informático de la Universidad de Sussex que asesora a Europol, la agencia policial de la Unión Europea. El 29 de abril, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo calificó de «amenaza para la seguridad nacional». El daño es enorme.

Pero en la actualidad, los hackers se centran en grandes organizaciones y exigen grandes rescates (véase el gráfico). El software malicioso (malware) se inyecta en sistemas informáticos específicos. Roba los datos antes de bloquearlos. A continuación, se pide un rescate para desbloquear los archivos o, cada más con más frecuencia, para impedir que se hagan públicos (las copias de seguridad de los datos importantes son ahora habituales). El pago casi siempre es en bitcoins. Según Chainalysis, una empresa de ciberseguridad, la cantidad pagada en bitcoins en concepto de rescates aumentó el año pasado en un 311%, en comparación con 2019, y alcanzó los 350 millones de dólares. Las víctimas suelen ser empresas, pero cada vez más incluyen gobiernos y sus departamentos, incluida la propia policía. El 27 de abril, la policía de Washington (D. C.) hizo público un ciberataque con la amenazaba de exponer los nombres de sus informantes a las bandas organizadas.

El ransomware es «la mayor amenaza» procedente del mundo de la delincuencia organizada, según Alan Woodward, informático de la Universidad de Sussex que asesora a Europol, la agencia policial de la Unión Europea. El 29 de abril, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo calificó de «amenaza para la seguridad nacional». El daño es enorme.

:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/NW3JEIMIWJC4BOSQ4F7MBWHFO4) Daniel Gollan

Daniel Gollan:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OUTIAOTYXZAVNBKRK2BMHRCO4Y.jpg) Un trabajador de la salud en el hospital General San Martín de La Plata (Foto: Franco Fafasuli)

Un trabajador de la salud en el hospital General San Martín de La Plata (Foto: Franco Fafasuli)

La navegación fluvial es y siempre ha sido una cuestión de soberanía nacional. En los últimos meses, el debate en torno a la concesión de uno de los tramos críticos del río Paraná, que forma parte de la denominada Hidrovía Paraguay-Paraná, tomó relevancia ya que su vencimiento abre una oportunidad única para que la Argentina recupere el control de la navegación de una de sus principales salidas al océano Atlántico. En este contexto, el debate gira en torno a una gran pregunta: ¿Se debe volver a privatizar el tramo en cuestión o se lo debe recuperar para su gestión y control?

La navegación fluvial es y siempre ha sido una cuestión de soberanía nacional. En los últimos meses, el debate en torno a la concesión de uno de los tramos críticos del río Paraná, que forma parte de la denominada Hidrovía Paraguay-Paraná, tomó relevancia ya que su vencimiento abre una oportunidad única para que la Argentina recupere el control de la navegación de una de sus principales salidas al océano Atlántico. En este contexto, el debate gira en torno a una gran pregunta: ¿Se debe volver a privatizar el tramo en cuestión o se lo debe recuperar para su gestión y control?

Estos tienen la información decisiva proyectada en el parabrisas, por un “heads up display”, y la que es menos urgente se reparte en dos o tres pantallas más bien angostas y frontales, que el piloto ve con apenas un barrido de ojos sin siquiera girar la cabeza. Eso se llama “full glass cockpit”. Y el conjunto heads-up y full glass tiene una tercera mejora: la información directamente proyectada en el casco. Es ergonomía pura.

Los fabricantes de aviones de combate hacen esto porque consideran que a los pilotos no hay que tratarlos como a las computadoras de un dron, les tenés que dar el máximo de “situational awareness”, un entendimiento instintivo e instantáneo del ambiente dinámico y tridimensional que los rodea.

Elon Musk, en cambio, trata a sus clientes como se le da la gana: les dice sin palabras que están de paso, que pronto serán el equivalente de una valija que sus autos inteligentes llevarán y traerán. Lo curioso no es eso, sino que ese mensaje subliminal lo transmitan autos muy deportivos por aceleración y agarre, lo que los gringos llaman “driver’s cars”, coches que da placer manejar expertamente y “al mango”. No pretendemos explicar esa contradicción. O tal vez sí: los mayores clientes de Musk son milennials que crecieron entre videogames. Tienen otra cultura visual.

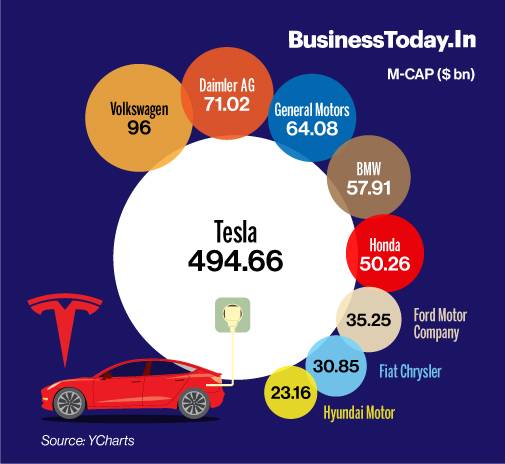

Y es que algo está haciendo bien don Musk, porque su firma, que en 2019 vendió 499.550 unidades, en 2020 sobrepasó el millón. Y aunque vende muchos menos autos que Ford o que GM y Volkswagen, su firma en bolsa vale bastante más que VW, Daimler, GM, BMW, Honda, Ford, Fiat-Chrysler y Hyundai SUMADAS.

Estos tienen la información decisiva proyectada en el parabrisas, por un “heads up display”, y la que es menos urgente se reparte en dos o tres pantallas más bien angostas y frontales, que el piloto ve con apenas un barrido de ojos sin siquiera girar la cabeza. Eso se llama “full glass cockpit”. Y el conjunto heads-up y full glass tiene una tercera mejora: la información directamente proyectada en el casco. Es ergonomía pura.

Los fabricantes de aviones de combate hacen esto porque consideran que a los pilotos no hay que tratarlos como a las computadoras de un dron, les tenés que dar el máximo de “situational awareness”, un entendimiento instintivo e instantáneo del ambiente dinámico y tridimensional que los rodea.

Elon Musk, en cambio, trata a sus clientes como se le da la gana: les dice sin palabras que están de paso, que pronto serán el equivalente de una valija que sus autos inteligentes llevarán y traerán. Lo curioso no es eso, sino que ese mensaje subliminal lo transmitan autos muy deportivos por aceleración y agarre, lo que los gringos llaman “driver’s cars”, coches que da placer manejar expertamente y “al mango”. No pretendemos explicar esa contradicción. O tal vez sí: los mayores clientes de Musk son milennials que crecieron entre videogames. Tienen otra cultura visual.

Y es que algo está haciendo bien don Musk, porque su firma, que en 2019 vendió 499.550 unidades, en 2020 sobrepasó el millón. Y aunque vende muchos menos autos que Ford o que GM y Volkswagen, su firma en bolsa vale bastante más que VW, Daimler, GM, BMW, Honda, Ford, Fiat-Chrysler y Hyundai SUMADAS.

Y aquí, para finalizar los números, vayamos directamente a las fuentes. IEEE/Spectrum de febrero 2009, en un artículo que cumple ya más de 12 años de publicado, decía:

“Jonas Bereisa, un ingeniero de GM, escribió en un artículo de 1983 en IEEE Transactions on Industrial Electronics que ‘el desarrollo de software se convertirá en la consideración más importante en la ingeniería de desarrollo de nuevos productos’. ¡Tenía razón! Broy estima que más del 80 por ciento de las innovaciones de los automóviles provienen de los sistemas informáticos y que el software se ha convertido en el principal contribuyente del valor (así como del precio) en los automóviles.

“El costo de la electrónica como porcentaje de los costos de los vehículos aumentó de inicios en alrededor del 5 por ciento a fines de la década de 1970, al 15 por ciento en 2005, (excluidos los costos de ensamblaje final). Para los híbridos, donde la cantidad de software necesaria para el control del motor solo es casi el doble que la de un automóvil estándar, el costo de la electrónica como porcentaje de los costos del vehículo está más cerca del 45 por ciento. Dentro de 10 años, algunos expertos predicen que se espera que los porcentajes relacionados con el costo de la electrónica como porcentaje del costo del vehículo aumenten al 50 por ciento para los vehículos convencionales y al 80 por ciento para los híbridos”.

Hoy un Tata Nano (automóvil del otro gigante asiático que solemos olvidar, la India) tiene apenas algo más de electrónica y soft que un VW Escarabajo de los ‘50: fuera de los controles de los inyectores de combustible, nada. Y ese Tata vale U$ 2.000 en la India. Como referencia, si un Ford T de los años 20 tuviera algún valor fuera del mercado de coleccionistas, ajustando por inflación, valdría unos U$ 3.500.

Varias fuentes coinciden en que desarrollar un auto sale alrededor de US 6000 millones. Y aquí llegamos al tema: 150 millones de líneas de software son 1500 millones de dólares. Volvemos a los números con que empezó esta nota: ya un 25% de la inversión que genera un auto con motor de combustión interna se va en software. En el caso de un “full electric” es mucho más.

Bien, con toda esta información de números ajenos, volvamos a mirar los nuestros. De acuerdo al OPPSI, el Observatorio Permanente de la Industria del Software de la Cámara del rubro (la CESSI), esta rama de la producción en Argentina cerró 2020 con 11.000 puestos nuevos de trabajo (casi un 10% arriba de 2019), con una media salarial que representó 5 veces el mínimo vital móvil del país y 2 veces el valor de la canasta básica familiar.

Esa industria argentina que tanto creció en un país devastado por el endeudamiento y trascartón, la pandemia, ya tenía 115.000 trabajadores y una tasa de rotación del 10,4% en la primer mitad de 2020. Detalle interesante, las desvinculaciones en Argentina son mayormente decididas por trabajadores que lograron ofertas mejores. Las firmas que integran CESSI se arrebatan entre sí los graduados en informática e incluso los técnicos, mientras el resto de la industria argentina con empleo en blanco sigue emitiendo telegramas de suspensión o de cesantía.

Ud. seguramente cree que como país tenemos algún proyecto para meternos de algún modo en el desarrollo del software vehicular, o al menos de su testeo. Pues hasta donde se sabe, NO.

¿Y por qué? Peguémosle un vistazo a la situación en trenes y en automóviles.

Aquí, al costo de devastar los muchos quebrachales diseminados sobre los 900.000 km2 de la llanura chaqueña, proveíamos los durmientes de los ferrocarriles argentinos. El resto, vino todo de afuera.

En el período ferroviario de despliegue y crecimiento, entre la inauguración del Ferrocarril Oeste, en 1863, y la nacionalización de los ferrocarriles (mayormente ingleses) en 1948, la Argentina, en su momento de mayor gloria ferroviaria, se abstuvo firmemente de fabricar material rodante y locomotoras. Todo se fabricó en Europa. Eso sí, aquí, obligadamente debido al tamaño enorme de la red, se reparaba todo.

Pero desde 1930 en adelante, preparándose para la siguiente guerra en Europa, Inglaterra y Francia dejaron de invertir en mantenimiento de sus líneas. Como el país entero se movía en tren, en los talleres locales de los trenes británicos y franceses empezaron a ganar tracción los recursos humanos generados en ingeniería por la educación pública. Los escuelas nacionales técnicas del Ministerio de Edudación y las carreras de ingeniería de las universidades nacionales, libres de arancelamiento, fueron la cantera del know-how que evitó el derrumbe del sistema.

Cuando estalló la 2da Guerra aquí no llegaba un repuesto ni pintado, de modo que la fabricación nacional pasó de posible a inevitable. En el resto del Cono Sur también había ferrocarriles, aunque no de la misma escala que los argentinos.

La idea de diseñar y fabricar en forma local toda la infraestructura fija y rodante sólo prendió en Argentina: había distancias y cargas inmensas, había recursos humanos, había una industria metalúrgica interesante, había capitales y había necesidad. La nacionalización de 1948 no fue hostil: el Imperio Británico, arruinado por la 2da Guerra, no podía con la carga de mantener 48.000 km. de tendido en nuestras llanuras. La Corona quería irse y el pago de la expropiación alivió mucho su endeudamiento de guerra con Argentina. Las relaciones entre metrópolis y semicolonia estaban dadas vuelta: por una vez (única y última) los gringos nos debían hasta la camisa. Y no pagaron una libra, arreglaron todo en especies (googlear «Gloster Meteor», goglear «Avro Lancaster», googlear la palabra “chatarra”).

La Argentina de posguerra tuvo la oportunidad de desarrollar una industria ferroviaria propia, e incluso diseños propios de locomotoras, pero la dejó pasar pensando que todo seguiría igual. Pero, je, je, en 1961 llegó el “Plan Larkin” del Banco Mundial, que le recomendaba “manu militari” al presidente Arturo Frondizi achicar gastos cerrando 13.000 km. de ramales terciarios y secundarios.

El objetivo declarado del teniente general Thomas Larkin, experto en logística del Ejército de los EEUU, y de su operador local, el ingeniero Arturo Costantini, ministro de Obras Públicas puesto por Álvaro Alsogaray, puesto a su vez en el ministerio de Hacienda del Frondizi por los militares argentinos, era abrirle paso a la industria automotriz estadounidense: en Córdoba y Buenos Aires se instalaban fábricas de autos y camiones norteamericanos, y para que crecieran el estado debía desinvertir en rieles e invertir en asfalto. O al menos, lo primero.

Con ello, en 1989 sólo un tercio de las rutas nacionales estaba transitable, pero se clasuraron 1000 de las 2400 estaciones existentes en la red ferroviaria, se redujo a la mitad el número de trenes de pasajeros, se echó a 62.000 de los 156.000 obreros y empleados ferroviarios, y la red lineal se redujo de 41.463 a 31.113 kilómetros.

El Plan de Larkin y Costantini duró muchas décadas, ciertamente más que ambos personajes. Fue tan persistente su aplicación, a veces lenta y otras brutal, que de 44.000 km. de tendido ferroviario en 1953 hoy sólo quedan 19.000 operativos.

En este marco, el milagro es que sin embargo la Argentina mantuviera una industria ferroviaria privada y pública que ganaba plata visiblemente, y pagaba sueldos altos. Terminando los ‘80 llegó a exportar material rodante a países con los que no tenía ninguna relación cultural o económica previa: por ejemplo, vagones de Materfer a los ferrocarriles turcos.

Fiat construía vagones en Córdoba, como Fabricaciones Militares, y los Astilleros Río Santiago, cercanos a La Plata, locomotoras diésel-eléctricas; siempre bajo licencia de marcas extranjeras y con buena calidad. Pero los cierres y privatizaciones durante los gobiernos de Carlos Menem liquidaron casi todo.

Hoy, la tímida modernización de las líneas metropolitanas electrificadas de pasajeros en el AMBA y la lenta rehabilitación del Belgrano Cargas, la mayor línea del país por kilometraje lineal y superficie servida, se hace con material japonés o chino, y asumiendo deuda. No fabricamos nada de lo que se mueve por riel. Como decía Tato Bores, los argentinos somos cada vez menos ciudadanos y más usuarios.

Nuestra industria automovilística se parece a la ferroviaria en ser una sombra o caricatura de lo que fue, y emplea cada vez más robots y menos personas. Compatriotas, en 1956 y en talleres del estado (DINFIA) construimos la camioneta liviana más persistente y resistente de la historia automovilística local: el Rastrojero. Como incluso en épocas de libre importación de automóviles (durante el gobierno de El Proceso) el Rastrojero seguía dominando el 25% de su segmento, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, ordenó el cierre de la fábrica en Córdoba a pedido de Ford y GM.

Y aquí, para finalizar los números, vayamos directamente a las fuentes. IEEE/Spectrum de febrero 2009, en un artículo que cumple ya más de 12 años de publicado, decía:

“Jonas Bereisa, un ingeniero de GM, escribió en un artículo de 1983 en IEEE Transactions on Industrial Electronics que ‘el desarrollo de software se convertirá en la consideración más importante en la ingeniería de desarrollo de nuevos productos’. ¡Tenía razón! Broy estima que más del 80 por ciento de las innovaciones de los automóviles provienen de los sistemas informáticos y que el software se ha convertido en el principal contribuyente del valor (así como del precio) en los automóviles.

“El costo de la electrónica como porcentaje de los costos de los vehículos aumentó de inicios en alrededor del 5 por ciento a fines de la década de 1970, al 15 por ciento en 2005, (excluidos los costos de ensamblaje final). Para los híbridos, donde la cantidad de software necesaria para el control del motor solo es casi el doble que la de un automóvil estándar, el costo de la electrónica como porcentaje de los costos del vehículo está más cerca del 45 por ciento. Dentro de 10 años, algunos expertos predicen que se espera que los porcentajes relacionados con el costo de la electrónica como porcentaje del costo del vehículo aumenten al 50 por ciento para los vehículos convencionales y al 80 por ciento para los híbridos”.

Hoy un Tata Nano (automóvil del otro gigante asiático que solemos olvidar, la India) tiene apenas algo más de electrónica y soft que un VW Escarabajo de los ‘50: fuera de los controles de los inyectores de combustible, nada. Y ese Tata vale U$ 2.000 en la India. Como referencia, si un Ford T de los años 20 tuviera algún valor fuera del mercado de coleccionistas, ajustando por inflación, valdría unos U$ 3.500.

Varias fuentes coinciden en que desarrollar un auto sale alrededor de US 6000 millones. Y aquí llegamos al tema: 150 millones de líneas de software son 1500 millones de dólares. Volvemos a los números con que empezó esta nota: ya un 25% de la inversión que genera un auto con motor de combustión interna se va en software. En el caso de un “full electric” es mucho más.

Bien, con toda esta información de números ajenos, volvamos a mirar los nuestros. De acuerdo al OPPSI, el Observatorio Permanente de la Industria del Software de la Cámara del rubro (la CESSI), esta rama de la producción en Argentina cerró 2020 con 11.000 puestos nuevos de trabajo (casi un 10% arriba de 2019), con una media salarial que representó 5 veces el mínimo vital móvil del país y 2 veces el valor de la canasta básica familiar.

Esa industria argentina que tanto creció en un país devastado por el endeudamiento y trascartón, la pandemia, ya tenía 115.000 trabajadores y una tasa de rotación del 10,4% en la primer mitad de 2020. Detalle interesante, las desvinculaciones en Argentina son mayormente decididas por trabajadores que lograron ofertas mejores. Las firmas que integran CESSI se arrebatan entre sí los graduados en informática e incluso los técnicos, mientras el resto de la industria argentina con empleo en blanco sigue emitiendo telegramas de suspensión o de cesantía.

Ud. seguramente cree que como país tenemos algún proyecto para meternos de algún modo en el desarrollo del software vehicular, o al menos de su testeo. Pues hasta donde se sabe, NO.

¿Y por qué? Peguémosle un vistazo a la situación en trenes y en automóviles.

Aquí, al costo de devastar los muchos quebrachales diseminados sobre los 900.000 km2 de la llanura chaqueña, proveíamos los durmientes de los ferrocarriles argentinos. El resto, vino todo de afuera.

En el período ferroviario de despliegue y crecimiento, entre la inauguración del Ferrocarril Oeste, en 1863, y la nacionalización de los ferrocarriles (mayormente ingleses) en 1948, la Argentina, en su momento de mayor gloria ferroviaria, se abstuvo firmemente de fabricar material rodante y locomotoras. Todo se fabricó en Europa. Eso sí, aquí, obligadamente debido al tamaño enorme de la red, se reparaba todo.

Pero desde 1930 en adelante, preparándose para la siguiente guerra en Europa, Inglaterra y Francia dejaron de invertir en mantenimiento de sus líneas. Como el país entero se movía en tren, en los talleres locales de los trenes británicos y franceses empezaron a ganar tracción los recursos humanos generados en ingeniería por la educación pública. Los escuelas nacionales técnicas del Ministerio de Edudación y las carreras de ingeniería de las universidades nacionales, libres de arancelamiento, fueron la cantera del know-how que evitó el derrumbe del sistema.

Cuando estalló la 2da Guerra aquí no llegaba un repuesto ni pintado, de modo que la fabricación nacional pasó de posible a inevitable. En el resto del Cono Sur también había ferrocarriles, aunque no de la misma escala que los argentinos.

La idea de diseñar y fabricar en forma local toda la infraestructura fija y rodante sólo prendió en Argentina: había distancias y cargas inmensas, había recursos humanos, había una industria metalúrgica interesante, había capitales y había necesidad. La nacionalización de 1948 no fue hostil: el Imperio Británico, arruinado por la 2da Guerra, no podía con la carga de mantener 48.000 km. de tendido en nuestras llanuras. La Corona quería irse y el pago de la expropiación alivió mucho su endeudamiento de guerra con Argentina. Las relaciones entre metrópolis y semicolonia estaban dadas vuelta: por una vez (única y última) los gringos nos debían hasta la camisa. Y no pagaron una libra, arreglaron todo en especies (googlear «Gloster Meteor», goglear «Avro Lancaster», googlear la palabra “chatarra”).

La Argentina de posguerra tuvo la oportunidad de desarrollar una industria ferroviaria propia, e incluso diseños propios de locomotoras, pero la dejó pasar pensando que todo seguiría igual. Pero, je, je, en 1961 llegó el “Plan Larkin” del Banco Mundial, que le recomendaba “manu militari” al presidente Arturo Frondizi achicar gastos cerrando 13.000 km. de ramales terciarios y secundarios.

El objetivo declarado del teniente general Thomas Larkin, experto en logística del Ejército de los EEUU, y de su operador local, el ingeniero Arturo Costantini, ministro de Obras Públicas puesto por Álvaro Alsogaray, puesto a su vez en el ministerio de Hacienda del Frondizi por los militares argentinos, era abrirle paso a la industria automotriz estadounidense: en Córdoba y Buenos Aires se instalaban fábricas de autos y camiones norteamericanos, y para que crecieran el estado debía desinvertir en rieles e invertir en asfalto. O al menos, lo primero.

Con ello, en 1989 sólo un tercio de las rutas nacionales estaba transitable, pero se clasuraron 1000 de las 2400 estaciones existentes en la red ferroviaria, se redujo a la mitad el número de trenes de pasajeros, se echó a 62.000 de los 156.000 obreros y empleados ferroviarios, y la red lineal se redujo de 41.463 a 31.113 kilómetros.

El Plan de Larkin y Costantini duró muchas décadas, ciertamente más que ambos personajes. Fue tan persistente su aplicación, a veces lenta y otras brutal, que de 44.000 km. de tendido ferroviario en 1953 hoy sólo quedan 19.000 operativos.

En este marco, el milagro es que sin embargo la Argentina mantuviera una industria ferroviaria privada y pública que ganaba plata visiblemente, y pagaba sueldos altos. Terminando los ‘80 llegó a exportar material rodante a países con los que no tenía ninguna relación cultural o económica previa: por ejemplo, vagones de Materfer a los ferrocarriles turcos.

Fiat construía vagones en Córdoba, como Fabricaciones Militares, y los Astilleros Río Santiago, cercanos a La Plata, locomotoras diésel-eléctricas; siempre bajo licencia de marcas extranjeras y con buena calidad. Pero los cierres y privatizaciones durante los gobiernos de Carlos Menem liquidaron casi todo.

Hoy, la tímida modernización de las líneas metropolitanas electrificadas de pasajeros en el AMBA y la lenta rehabilitación del Belgrano Cargas, la mayor línea del país por kilometraje lineal y superficie servida, se hace con material japonés o chino, y asumiendo deuda. No fabricamos nada de lo que se mueve por riel. Como decía Tato Bores, los argentinos somos cada vez menos ciudadanos y más usuarios.

Nuestra industria automovilística se parece a la ferroviaria en ser una sombra o caricatura de lo que fue, y emplea cada vez más robots y menos personas. Compatriotas, en 1956 y en talleres del estado (DINFIA) construimos la camioneta liviana más persistente y resistente de la historia automovilística local: el Rastrojero. Como incluso en épocas de libre importación de automóviles (durante el gobierno de El Proceso) el Rastrojero seguía dominando el 25% de su segmento, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, ordenó el cierre de la fábrica en Córdoba a pedido de Ford y GM.

Los autos de la Escuadra Torino que en 1969 dominaron las 84 horas de Nürburgring.

En 1966 y por impulso de Juan Manuel Fangio, IKA desarrolló el famoso Torino, que le recortó el segmento local A1 a Ford y Chevrolet, y se exportó solo y sin hacerle campaña como EL auto de lujo a Uruguay, Chile y Paraguay. El bello sedán argento en 1969 llegó como rareza desconocida y dominó a las marcas habitués en las brutales 84 horas de Nürburgring, en Alemania, y no ganó aquella carrera por argucias legales de los organizadores.

Aún con ese pasado, hoy no hacemos ni siquiera el software de esos robots con que nuestras automotrices suplantan el trabajo humano argentino. Eso, en un país donde la informática es una industria floreciente (casi la única) y en buena parte, de capitales argentinos. Pero de autos, nada. Para las empresas informáticas argentinas los autos son otro planeta. Asunto que no parece despeinar a nadie.

La fabricación de autos argentinos bajó sin chistar de un 98% de integración nacional en los tiempos de la Ford F-100 a la integración de componentes hechos en Brasil o México, salvo cuando se trata de modelos tan complejos y rentables que vienen totalmente terminados de las casas matrices en EEUU, Europa,Japón; y China.

Por eso, más que por la pandemia, en 2020 la industria automotriz llamada argentina generó saldos en rojo de cuenta corriente por U$ 4000 millones. Sin embargo, a cada rato pide que se la considere “estratégica” y exige nuevos subsidios, intercambios compensados, nuevas flexibilizaciones laborales, eliminación de impuestos y cargas sociales, y una lista creciente de etcéteras…

¿Qué distorsión perceptual nos ha llevado a catalogar como “industria estratégica” algo que, mirado con nuestra visión de los ’80, nada nacionalista, por cierto, habríamos llamado armaduría, maquila o libre importación no muy disimulada?

Dicho lo cual: ¿no sería hora de que a los “fabricantes” argentinos de automóviles se les empiece a exigir mínimamente la inclusión de software argentino?

Los autos de la Escuadra Torino que en 1969 dominaron las 84 horas de Nürburgring.

En 1966 y por impulso de Juan Manuel Fangio, IKA desarrolló el famoso Torino, que le recortó el segmento local A1 a Ford y Chevrolet, y se exportó solo y sin hacerle campaña como EL auto de lujo a Uruguay, Chile y Paraguay. El bello sedán argento en 1969 llegó como rareza desconocida y dominó a las marcas habitués en las brutales 84 horas de Nürburgring, en Alemania, y no ganó aquella carrera por argucias legales de los organizadores.

Aún con ese pasado, hoy no hacemos ni siquiera el software de esos robots con que nuestras automotrices suplantan el trabajo humano argentino. Eso, en un país donde la informática es una industria floreciente (casi la única) y en buena parte, de capitales argentinos. Pero de autos, nada. Para las empresas informáticas argentinas los autos son otro planeta. Asunto que no parece despeinar a nadie.

La fabricación de autos argentinos bajó sin chistar de un 98% de integración nacional en los tiempos de la Ford F-100 a la integración de componentes hechos en Brasil o México, salvo cuando se trata de modelos tan complejos y rentables que vienen totalmente terminados de las casas matrices en EEUU, Europa,Japón; y China.

Por eso, más que por la pandemia, en 2020 la industria automotriz llamada argentina generó saldos en rojo de cuenta corriente por U$ 4000 millones. Sin embargo, a cada rato pide que se la considere “estratégica” y exige nuevos subsidios, intercambios compensados, nuevas flexibilizaciones laborales, eliminación de impuestos y cargas sociales, y una lista creciente de etcéteras…

¿Qué distorsión perceptual nos ha llevado a catalogar como “industria estratégica” algo que, mirado con nuestra visión de los ’80, nada nacionalista, por cierto, habríamos llamado armaduría, maquila o libre importación no muy disimulada?

Dicho lo cual: ¿no sería hora de que a los “fabricantes” argentinos de automóviles se les empiece a exigir mínimamente la inclusión de software argentino?

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/VG5EKMWC5RH2HEXOT22A55GE5U.jpg)