La Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), rama local del World Wildlife Fund, nos hizo llegar esta declaración:

«Desde

Fundación Vida Silvestre Argentina expresamos nuestra

preocupación por cómo fue el comienzo de la participación de la delegación de nuestro país en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), más comúnmente llamada COP26, en Glasgow, Escocia. Entendemos este encuentro como el lugar central para lograr terminar con la hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París incluyendo los compromisos de todos los países de reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como llamamientos a los Estados para que fortalezcan sus compromisos a lo largo del tiempo.

«A la fecha, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, han participado en reuniones de alto nivel expresando mensajes generales que dan lugar a hacer algunos análisis de cara a las negociaciones político-técnicas que se desarrollarán durante los próximos días. Además, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció la instalación de un importante proyecto para generar hidrógeno a partir de fuentes renovables en Río Negro. Si bien estos anuncios son de gran peso, es necesario

contextualizarlos en clave con

decisiones y políticas

domésticas.

«La posición presentada hasta ahora por la Argentina se encuentra centrada en la dimensión financiera. Por un lado, solicita fondos para el cumplimiento de las Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) y así perseguir los objetivos planteados en el Acuerdo de París y, por otro, pide que se sea tenida en cuenta como acreedora de servicios ecosistémicos (por ejemplo, calidad de aire y de suelos) los cuales deben ser considerados como forma de pago contra la deuda pública con el FMI ya que son aprovechados por todos los países del planeta, incluso a quienes el país le debe dinero.

«Es importante remarcar en este sentido que los principales

beneficiarios de una naturaleza conservada, de un ambiente sano y del mantenimiento de la capacidad productiva, somos los propios argentinos. Los gobiernos deben, como establece la Constitución Nacional en su artículo 41 asegurar el goce de los ciudadanos a un ambiente sano y saludable, más allá que existan estímulos económicos externos para ello. En relación a ese deber, los compromisos de Argentina en el marco de la COP26 son, como mínimo, difusos.

«Si bien la

meta de reducción de emisiones presentada a fines del año pasado es

más ambiciosa que la de 2016, claramente todavía es insuficiente para cumplir con lo expresado en el Acuerdo de París. Tampoco se presentaron el Plan nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (que es el que demostraría cómo cada sector contribuiría a cumplir la meta establecida, por falta de consenso interno en el gobierno), ni la Estrategia a Largo Plazo a 2050 (que debería servir para tener un plan que permita hacer operativo el compromiso que el presidente Fernández anunció en diciembre pasado de alcanzar la carbono neutralidad en 2050).

«En ese sentido, debemos destacar que nuestro país cuenta con enormes oportunidades de ampliar y cumplir con sus compromisos asumidos y así alcanzar lo expresado en el Acuerdo de París, generando una meta de reducción de emisiones mucho más ambiciosa, como la urgencia que estamos viviendo amerita.

«El sector

energético y el de

agricultura, ganadería y otros usos de la tierra son los

sectores con mayor

responsabilidad sobre las

emisiones del país representando 51% y 39% respectivamente (datos presentados por Secretaría de Cambio Climático el pasado 29 de octubre en base a datos de 2018), por ello es crucial conocer cómo se logrará que reduzcan sus emisiones.

«Respecto del sector agrícola, recientemente se dio a conocer una declaratoria conjunta entre Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca junto a las principales federaciones referentes del sector agrícola y productivo, promovida por el presidente Fernández, donde se sostiene que el sector de la agroindustria, sobre todo la ganadería y la agricultura, es seguro y sostenible ambientalmente. En tal sentido, se omite la urgencia de que el sector deba transformarse para reducir sus emisiones.

«Esta declaración es verdaderamente preocupante al

desconocer que las principales causas de la deforestación, conversión y degradación de ecosistemas naturales provienen de los sectores ganadero y agrícola. En esa misma línea, la Ley de Bosques Nativos tiene serias dificultades para ser implementada correctamente. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el proyecto de presupuesto recientemente enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, estipula asignar apenas un 3% de los fondos que debieran ser asignados para la implementación de esta ley. Esto redunda, entre otras consecuencias, en que el Gran Chaco sea uno de los 11 sitios más deforestados del mundo, sumado a que en 2020 el 62% de la deforestación ocurrió en zonas prohibidas por la Ley de Bosques.

«Además, el presidente Fernández mencionó hace poco tiempo su intención de

modificar la ley de bosques nativos: esto resulta al menos peligroso para el futuro de nuestros bosques, abriendo a debate la mayor herramienta de protección que tienen nuestros bosques, sin evidente necesidad de hacerlo. Si Argentina es acreedora de servicios ecosistémicos provenientes de los bosques,

¿qué mensaje da al mundo el país si no se asegura su cuidado? Si bien en los discursos oficiales, el presidente no hizo explícita la adhesión de Argentina a la Declaratoria de Glasgow sobre bosques y uso de suelo (que cuenta con la adhesión de más de 100 países), al final de la jornada trascendió que sí la apoyará, lo que pareciera implicar un paso en el sentido correcto, pero que debe fortalecerse en primera medida y de forma urgente con una correcta implementación de la ley con la que ya contamos, en defensa de nuestros bosques nativos.

«En relación al sector de la energía, a finales de octubre, la secretaria de Energía publicó los “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030” donde se presentan dos escenarios a 2030. El primero de ellos incluye un 20% de participación de fuentes renovables en la matriz energética de nuestro país, menor exigencia sobre la eficiencia energética y menor incorporación de vehículos eléctricos. El segundo en cambio plantea un 30% de participación de fuentes renovables en la matriz energética argentina, mayor foco en la eficiencia energética, mayor incorporación de vehículos eléctricos y participación de biocombustibles, entre otras medidas. Pero lo que es clave es entender que

ninguno de ellos responde a las metas de la NDC presentadas por nuestro país. Para poder cumplir con las mismas, como mínimo las energías renovables deberían representar el 35% de la demanda de electricidad en la Argentina.

«Por si esto fuera poco, recientemente se presentó un proyecto de ley para continuar

promoviendo las inversiones en petróleo y gas convencional y no convencional en tierra y mar, en oposición a la necesidad de empezar a reducir su participación en la matriz energética. Por otro lado, el gobierno sigue apostando al funcionamiento de la central a carbón, cuando países como China y Gran Bretaña ya anunciaron el cierre de sus centrales y el fin del financiamiento externo. Otro punto es que, si bien se ha presentado la idea de un proyecto de ley de movilidad sostenible, éste aún no fue enviado al Congreso de la Nación. Finalmente, Argentina todavía

adeuda una política integral sobre eficiencia energética que permita hacer un uso eficiente y racional de la energía en todos sus sectores, al mismo tiempo que se frenaron nuevas incorporaciones de energía renovable.

«El presidente Fernández en su discurso de apertura planteó que: “La Argentina no tiene intención de que esta COP quede solo en palabras “. Por ahora las primeras participaciones de nuestro país vienen demostrando una falta de consistencia entre lo discursivo y lo ejecutivo y evidencian fuertes contradicciones y falta de definiciones políticas de alto nivel. Mientras efectivamente no se introduzca la dimensión ambiental para un cambio sincero y real en la política argentina,

todo quedará en palabras, contrariamente a esta postura inicial proyectada por nuestro país.»

ooooo

La respuesta de AgendAR

La FVSA tiene razón. Que la Argentina plantee en Glasgow el canje de naturaleza por deuda mientras aquí se viola, burla y subejecuta la Ley de Bosques, fundamentalmente en la Región Chaqueña,

no tiene siquiera sentido propagandístico. Suena a burla.

La agricultura argentina -también en ello damos razón a la FVSA- es una gran emisora de gases porque es petrodependiente: los agroquímicos, mayormente los fertilizantes nitrogenados, se fabrican a partir de gas natural y con gran dispendio atmosférico de C02. Nos extraña que una organización con tantos biólogos en niveles de dirección no proponga tecnologías más modernas de fertilización y control de malezas, como la rotación de cultivos con ganadería ejercida sobrecarga transitoria y rotativa de los potreros.

Hay varios sistemas de manejo con esa base: el PRV inventado en Normandía, Francia, por André Voisin, difundido en Suiza como manejo Warmbold y Hohenheim, adaptado a pastizales subtropicales, con o sin estación seca por el rodesiano Allan Savory, y difundido con razonable éxito ya en varios continentes. Aquí está desde hace al menos una década y media.

En lugares marginales para la soja, como el ecotono entre la Pampa Húmeda y la Pampa Seca, el PRV fija carbono, nitrógeno y fósforo al suelo (lo proveen los animales), aumenta su permeabilidad ante la lluvia, lo que acrecienta el stock de agua freática y permite capear mejor la seca. En resultados económicos, estas nuevas metodologías de manejo aumentan los rindes tanto en carne/hectárea como en toneladas de soja o maíz/hectárea.

En lo que se refiere al impacto atmosférico, estas técnicas disminuyen el consumo de fertilizantes e incluso el uso de gasoil, al eliminar «pisos de arado», cuando la tierra se plancha a dureza de cemento que hay que romper a rastra de discos. Y eso porque el suelo queda siempre bien provisto de celulosa, como recomendó históricamente el

Dr. Jorge Molina Buck, el Jefe de Cátedra de Agricultura General en la entonces llamada Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA.

La celulosa se incorpora al suelo por el bosteo y el pisoteo durante el breve pico de sobrecarga de animales en la fase de rotación con ganado, y su descomposición fúngica genera ácido hialurónico, un polisacárido que le da estructura al terrón y permeabilidad al suelo, tanto al aire como al agua: se llena de microbios benéficos, y sobre todo, no se vuela con el viento ni se inunda. Causa por la que Buck fue contratado como «remediador de inundaciones» por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), y trabajó en más de una decena de otros países.

Profeta fuera de su tierra, aquí fue echado de su cátedra por el presidente y general

Jorge Rafael Videla. Molina Buck dijo públicamente que las inundaciones en los campos porteños se debían a la costumbre idiota de quemar rastrojos de cosecha, en lugar de incorporarlos al suelo. Contradijo las ideas agronómicas de Videla, que sostenía en la tele que las inundaciones rurales de 1982 eran un castigo divino por los pecados de los argentinos.

Las rotaciones sucesivas y brevísimas con ganado menor (ovejas, luego aves) permiten además eliminar malezas en la semilla y también insectos problemáticos, tanto en fase larval como en ootecas, con escaso o nulo uso de pesticidas defoliantes o de insecticidas que matan a insectos polinizadores. El agricultor agradece con el bolsillo: gana más, diversifica su oferta, le tiene algo menos de miedo al cambio climático, y gasta menos en agroquímicos.

Los suplementos rurales no hablan mucho de estas técnicas, pero se entiende: perderían publicidad de las petroquímicas que fabrican nitrogenados, o importan fosfatados e insecticidas. Incluso las semilleras se irritan cuando se les habla de desmalezar un terreno con gallinas en lugar de glifosato (ver

aquí).

No estamos hablando de agricultura familiar ni de superficies pequeñas. Estamos hablando de agricultura industrial, a gran escala y en grandes superficies. Creemos que estos cambios de manejo, que con más de 40 años no califican de novedad, son desconocidos por los biólogos porque

la biología académica está separada de la agronomía por una muralla china cultural: del otro lado vive el enemigo.

Lo entendemos: son pocos los agrónomos que han estudiado el lado biológico de la muralla, porque en el lado agronómico de la pared la currícula de las carreras está dominada por el pensamiento de los grandes jugadores actuales del campo: las firmas de agrociencias y las fabricantes de agroquímicos. No es que les caiga mal que la agricultura se pueda manejar mejor con rotaciones sucesivas de diversos animales en sobrecarga instantánea. Ni se les ocurre. No está en los libros,

o al menos en sus libros.

Pero si no se rompe esa muralla cultural que separa la biología de la agronomía, las hegemonías de hoy seguirán en pie. Y el campo argentino continuará como hasta ahora, emitiendo carbono a lo bestia, perdiendo calidad y cantidad de suelo por inundación, voladura y desertificación, y su único modo de aumentar ganancias será multiplicar la superficie bajo cultivo. Y esto significa deforestar aún más la llanura chaqueña.

¿Acaso

Héctor Huergo, agrónomo, periodista, divulgador y el vate por excelencia del agronegocio actual, no propone duplicar el área sembrada? ¿Acaso economistas y contadores, estudiando la tinta azul y la roja en el balance de pagos de la Argentina, pueden proponer algo distinto? No son biólogos.

Ecologistas y ecólogos, además, son razas distintas, y normalmente en desacuerdo: los primeros són básicamente militantes, «minorías intensas». No están obligados a pensar como científicos, no son obligados por sus pares a guiarse por la evidencia observacional, no tienen la obligación de presentar resultados: alcanza con hacer ruido. Tienen un exceso de libertades metodológicas y políticas que les permite construir liderazgos sociales a veces bienvenidos. Pero en otros casos, cuando les va demasiado bien, arman delirios colectivos.

Si la única organización ecologista argentina dirigida por biólogos serios, la FVSA, no tiene propuestas de manejo agropecuario tecnológicamente viables, si carece de ideas que mejoren la tasa de ganancia de las empresas rurales sin invadir y destruir aún más las áreas naturales legalmente desamparadas por la Ley de Bosques, la dirección de marcha de las cosas ya se sabe cuál va a ser: la que se consolidó desde los ’90. En ese caso, amigos de la FVSA, díganle adiós a lo poco que queda del bosque chaqueño.

Y no lloren: fuera de lo declamativo, Uds. se han borrado de ese combate.

Por último, nosotros también estamos a favor de cambiar la matriz energética argentina, por excesivamente petrodependiente. Y eso porque el mundo Oil & Gas está dominado por las multinacionales, de modo que cada vez que pueden, nos matan a tarifazos. Tarifazos que despeñan a miles de PyMES al cierre y causan desocupación masiva.

Por eso queremos una matriz descarbonificada, y no porque la Argentina sea un villano atmosférico: midiendo en megatoneladas equivalentes de dióxido de carbono (C02), emitimos alrededor de 190 por año. Eso, contra más de 10.000 de China, más de 5000 de EEUU, y si vamos a países chicos con modelos energéticos interesantes, pongamos las más de 700 de Alemania.

Emitimos 3,7 veces menos gases invernadero que los pulcros y ecológicos alemanes.

El caso de Alemania es interesante: país chico pero mucho más poblado e industrial que el nuestro, desde 2011 cerró sus plantas nucleares y multiplicó vertiginosamente su capacidad instalada eólica y solar. Pero dado el carácter intermitente e incluso impredecible de las fuentes respectivas, cada vez los alemanes consumen más carbón (propio, y además polaco y ruso). El carbón es su fuente de respaldo. Tienen 40 plantas a carbón en suelo propio, y no les alcanza el carbón nacional para alimentarlas, aunque reabrieron sus minas de lignito y antracita. Por ende, importan el mineral polaco, ruso, y además electricidad nuclear francesa.

¿Por qué ese regreso al carbón en Alemania? Es un delirio colectivo organizado por ecologistas bien intencionados, pero nada obligados a guiarse por los datos. Sin el impresionante «backbone» de sus centrales nucleares, que eran 18 y enormes, ahora en Alemania hay que quemar carbón para generar electricidad de base toda vez que se plancha el viento. Y se plancha seguido. Esta temporada fría de 2021 significó medio año de calma chicha en el Norte Europeo. Se quemó carbón a lo pavote.

Y cayó mucha lluvia: la nubosidad constante y la precipitación acuciante transforman al sol en una teoría, en Alemania. Eso significa que las instalaciones fotovoltaicas casi no mueven el amperímetro. Cosas del cambio climático: nada es lo que era. Hubo inundaciones históricas en el verano 2021 en Alemania, sobre la frontera con Bélgica, «flash floods» con decenas de muertos. Algo nunca visto. La nueva normalidad.

Debido a que los desnuclearizados pero industriosos alemanes no pueden no quemar cada vez más carbón, la «carbointensidad» de la economía germana, medida en C02 emitido por energía consumida, es idéntica a la nuestra, 2,2. No hay caso, no logran bajarla. Peor aún, multiplicando molinos y parques solares, paradójicamente la suben, porque sumando intermitencias, aumentan la necesidad de apalancarse en potencia térmica de respaldo. Así que están como nosotros.

Y eso, lectores, que nuestra carbointensidad es bastante alta. Pero ni hablar de la de China, Indonesia y Rusia, con 3,2, o la de India, con 3,0. Les recomendamos el

artículo de Nicolas Deza publicado el 03/11 en AgendAR.

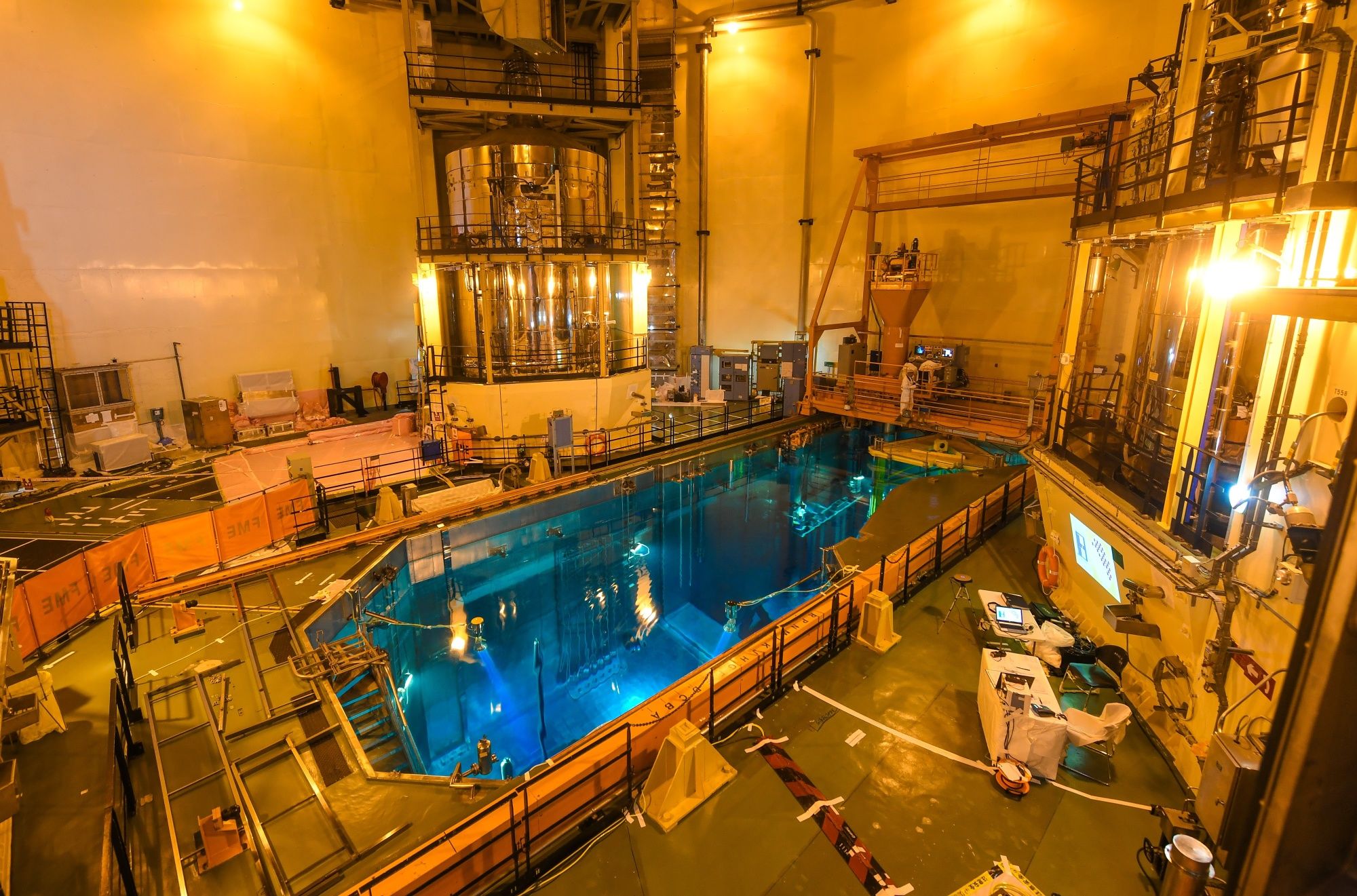

Lo que necesitamos, amigos de la FVSA, es más nuclear. 1000 megavatios nucleares nuevos eliminan cada año 1600 millones de m3 de gas quemados para producir electricidad. A funcionamiento pleno, nuestras únicas 3 centrales nucleares sustituyen un mes entero y monedas de producción nacional de gas, y hablamos de 2 máquinas medianas (Embalse y Atucha II) y una chica (Atucha I).

Estas plantas funcionan con factores de capacidad altísimos (arriba del 90%): son la inversa de las renovables clásicas. En 1990, las nucleares argentas tenían el 7% de la potencia instalada nacional pero fabricaron el 16% de la energía. En 2000, tras 18 años de parate de todos los planes nucleoeléctricos argentinos, Atucha I y Embalse retenían el 4% de la capacidad instalada, pero generaban el 8% del consumo eléctrico. En 2010 y por inercia, eran el 3% de la capacidad instalada y generaban el 6% de la electricidad. En 2016 ya había entrado en línea Atucha II, todavía sin alcanzar plena potencia y con 27 años de atraso, y la nuclear ya era el 6% de la torta en instalación, y el 12% en producción.

Si no hubiéramos perdido casi 4 décadas sumadas de desarrollo nuclear, estimados, hoy tendríamos mínimamente un 30 % de nuestra capacidad instalada eléctrica en forma de centrales atómicas. En los años ’70, ese crecimiento parecía inevitable. Es el tuvo, por dar un ejemplo, Finlandia. De haberse dado las cosas como en Finlandia, el 60% de la producción eléctrica argentina estaría desligado de los combustibles fósiles. No tendríamos el actual exceso de plantas térmicas de gas a ciclos combinados que se instalaron en épocas de Carlos Menem.

Tal vez todavía estaríamos viviendo del gas convencional de Loma de la Lata, que en 1986 se suponía duraría entre 50 y 60 años, aún si el PBI argentino crecía un 6% anual promedio. Por ende, hoy tampoco tendríamos necesidad de hacer «fracking» en Vaca Muerta para que no se nos paren las industrias o se nos apaguen las ciudades.

Y todo eso sucedió sin que FVSA dijera ni «mu».

Es contrafáctico plantearlo. Suena a «política-ficción». Pero no lo entre 1950 y 1982. A partir de aquel año en que por primera vez hubo que defender el Programa Nuclear Argentino en soledad. Y no sólo de sus enemigos naturales (el mundo Oil & Gas, un par de embajadas) sino de ecologistas de escasa raíz científica, o muy ligados a organizaciones internacionales y totalmente desligados del desarrollo económico y social argentino.

El átomo criollo nos habría salvado del «fracking» y de los apagones. De todos modos entendemos que, por asuntos de hegemonía de matrices culturales antinucleares, esas cosas en la FVSA no se deben decir. Pero nos gustaría que al menos las piensen. Más vale que se acostumbren. Los ecologistas de esta década empiezan -mal que les pese- a ponerse pro-nucleares.

Y por favor, no se la agarren con el carbón argentino. ¿Ante todo, qué carbón, amigos? ¿El de

Río Turbio, en Santa Cruz? Es de la peor calidad por contenido térmico: en los años ’50 lo rechazaban hasta en los altos hornos de Somisa, en San Nicolás. La mina siempre está parada, la central térmica local que debería quemarlo también, y la demanda de sus 240 MW de potencia nominal excedería la oferta máxima de la mina, medida según su pico de producción de 1972. Que no se repitió jamás.

En 2015, cuando esta unidad termoeléctrica funcionó brevemente, aportó el 1,8% de la electricidad nacional. Al año siguiente el gobierno del presidente Mauricio Macri la cerró. Este año 2021 se habla de reactivarla.

Lo que no nos parece mal: hasta que se terminen y entren en línea las centrales hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz -que también paró el gobierno del ingeniero Macri-

esa pequeña planta de carbón deberá ser la única fuente de potencia de base de la zona más fría del país, junto con el Bajo Caracoles. Es uno de los lugares del país donde, a fuerza de continentalidad, el termómetro baja a -40o C en invierno.

Es interesante la postura del

World Wildlife Fund ante las represas sobre el Santa Cruz: había que eliminarlas de la planificación energética para que no desapareciera el macá tobiano, pájaro del que apenas quedan unas 800 parejas reproductivas.

En AgendAR somos firmes partidarios del macá tobiano (Podiceps gallardoii). No se entiende por qué dos represamientos del cauce de este río liquidarían definitivamente una especie tenuemente repartida sobre 450 lagunas del interior de Santa Cruz.

Basta mirar un poco los libros de geografía. Santa Cruz es una provincia inmensa y vacía: en ella cabría la vieja República Federal Alemana y habría espacio para alguna otro país europeo menor. Pero el mejor Ministro de Energía de la Shell entre diciembre de 2015 y marzo de 2018 usó -entre otros- este argumento de la WWF para detener 4 años la construcción de las dos represas, capaces de generar el 5% del consumo eléctrico argentino en 2018, con la sustitución de mucho gas y algo de fracking. Creemos que eso último irritaba más al muy petrolero

Ing. Juan José Aranguren que lo del macá tobiano. Pero podemos estar equivocados.

Entendámonos: con el carbón local, Río Turbio a lo sumo rendirá 180 MW. Los chinos este año se comprometieron a no exportar más plantas de carbón de 1000 MW, sobre las 600 que proyectaban. Tienen 1082 unidades funcionando en suelo propio, y están construyendo 43 nuevas y 18 altos hornos.

Los chinos no exportarán nuevas unidades para no ser el nuevo villano global oficial del cambio climático en Glasgow, donde por las dudas decidieron no pintar. «La vieron por la tele». Pero el mundo es rencoroso, los hielos continentales se derriten rápido y bastarían algunas ciudades costeras inundadas en Europa del Norte y el Sudeste Asiático para que varios países decreten embargos sobre importaciones industriales chinas.

Fuera de esta excepción rarísima de Río Turbio, el carbón argentino no es ni un pie de página. Si la central de Río Turbio lograra resucitar al 100% de su potencia de diseño (no sucederá), tendría 4500 veces menos capacidad que el parque carboeléctrico chino en 2020.

No hay como poner las cosas en perspectiva, ¿no?

El carbón no existe como fuente energética en Argentina porque casi no existe en la geología. Ciencia que conviene estudiar antes de recomendar a ciegas las doctrinas energéticas oficiales de la

World Wildlife Fund. Que odia el carbón (¿y quién no?), y sin duda sabe vagones de tráfico ilegal de fauna. Pero de energía, no tanto,

y de geografía argentina, cero.

Daniel E. Arias

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/YJ3AMI2WOZCRNISIAVTRHGLT74.jpg)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/RV6THYAW3FD2LNDQ2EG74UQAR4.jpg)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/ZY5TQINYUFFS3EFZRRLDTNBMDE.jpeg)