En 1997, Juan Carlos Bolcich saltó a la fama por una creación inédita en la Argentina: transformó un Renault 9 en un auto a hidrógeno.

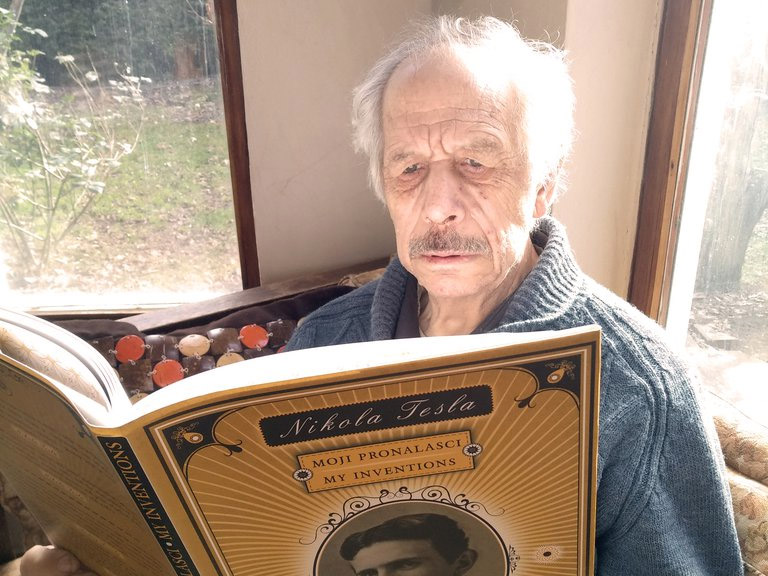

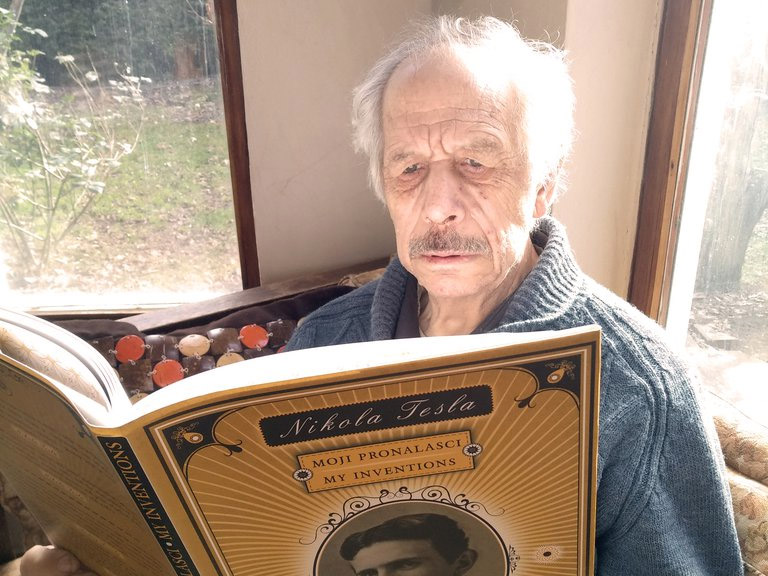

Juan Carlos Bolcich nació el 28 de agosto de 1947 en Necochea, provincia de Buenos Aires. Su pasión era la Física, por lo tanto, después de cursar dos años de Ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de La Plata, en 1969 decidió mudarse a San Carlos de Bariloche. Su plan era obtener la Licenciatura en Física de la Universidad Nacional de Cuyo, que se dicta en el prestigioso Instituto Balseiro del Centro Atómico Bariloche (CAB). Se recibió en 1972 pero siguió la carrera de Posgrado y

se doctoró en Física en 1982.

El Centro Atómico Bariloche es un lugar mítico. Situado en el kilómetro 9,5 de la avenida Exequiel Bustillo, la famosa ruta a Llao Llao, es un predio rodeado como si fuera un escudo protector, por la Escuela Militar de Montaña N°6, y por barrios de viviendas militares.

El CAB es una de las sedes pioneras de Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y se ha convertido en la cuna de la ingeniería nuclear en Argentina y la región. Además de la investigación y el desarrollo tecnológico, la formación de físicos e ingenieros nucleares, ha sido su gran valor histórico, especialmente en áreas de física, ciencia de los materiales e ingeniería nuclear. Pero en el CAB, no solo se investiga y se estudia.

Allí viven muchas familias que forman parte de la institución. Desde la entrada al predio, dos calles de unos 300 metros de largo, bordean una gran manzana con casas alpinas de piedra de los años 50, verdes jardines llenos de pinos antiquísimos, un grupo de cuatro edificios de tres pisos, una proveeduría, un comedor y una zona de recreación con canchas de tenis, básquet y un frontón de pelota paleta. Todo eso forma parte de la zona social del lugar, en el que conviven físicos e ingenieros nucleares, empleados administrativos y estudiantes de las carreras de Grado y Posgrado que se dictan en el Instituto Balseiro. Como la ciudad estaba algo alejada para los medios de transporte de la ciudad en los años 70, lo que hoy es el comedor eran dos espacios de esparcimiento para los estudiantes. Uno de ellos era una sala de juegos, el otro era una discoteca llamada El Electrón Loco. Fue allí donde nuestro personaje conoció a Maggie David, con quién se casó en 1971 y aún comparten la vida, y con quién tuvieron cinco hijos, Alejandro, Diego, Ivanna, Úrsula y Bárbara.

Si bien se especializó en Física de Metales y Materiales Nucleares, de a poco su inquietud lo llevó a iniciar el camino de las

investigaciones aplicadas en Hidrógeno.

En 1997 tuvo un momento de fama: puso en marcha un Renault 9 únicamente con hidrógeno, pero no con pilas de combustible de hidrógeno como los nuevos motores que, por ejemplo, está impulsando Toyota con el modelo Mirai. Aquel auto solamente

funcionaba con hidrógeno inyectado directamente al motor.

“Todo empezó unos diez años antes, en 1986. Habíamos puesto en marcha un motor Ford V8 que nos había cedido Eduardo Santos, quien trabajaba también en la CNEA. Y con Carlos Vidal, un estudiante uruguayo que yo tenía, que era muy ingenioso, desarrollamos un dispositivo para alimentar el motor con hidrógeno directamente en la boca del carburador.

A través de una electroválvula como las del GNC, se regulaba la cantidad de hidrógeno y se cortaba el suministro de nafta. Había una transición en la que el motor andaba con nafta e hidrógeno,

pero después quedaba con hidrógeno solo. El motor andaba ‘redondito’, muy

silencioso, muy bien. Pero esto era sólo un primer ensayo, con el motor en vacío, es decir, sin carga, que es mucho más simple”, cuenta Bolcich, dándonos una primera aproximación a lo que sería años después, su primer auto a hidrógeno.

La idea quedó siempre, pero ya no se trataba de hacer funcionar un motor únicamente, sino un auto completo, con toda su complejidad, y ya sin tener que recurrir a la nafta en ninguna etapa de la combustión.

“Allá por el año 96, vino a Bariloche un profesor de origen cubano, Enrique Fernández Navarro, hoy fallecido, con quién trabajamos este tema de los motores, que ya empezaban a tener más adeptos en todo el mundo. Llegaban

noticias de otros países que estaban pensando en el hidrógeno para uso vehicular. Si bien ya se trabajaba en pila de combustible, tanto BMW como Mercedes, seguían investigando el uso de hidrógeno directo para los motores. De hecho, este cubano había trabajado con un motor monopunto de Mercedes. Entonces lo que hicimos fue buscar un motor para volver a trabajar en el proyecto. A través de un amigo del Rotary Club, Marcos Visconti, conseguimos que el agente Renault en Bariloche, Pedro Verger, nos consiguiera un auto completo en comodato de Renault Argentina,

y así llegó a nuestras manos el Renault 9 para que hiciéramos los ensayos.”

“Fue en base a ese motor que se comenzó a hacer el desarrollo de los inyectores entre Fernández Navarro y Bolcich. La implementación la hicieron con Alan Orse, quién fabricó los inyectores en Bariloche, y Gustavo Wimann, que tuvo la

responsabilidad de la gestión electrónica. Y esto era clave, porque sin la electrónica jamás hubiera funcionado el sistema”, aclara Bolcich.

“Era un motor tradicional con carburador, al que se le puso una placa de aluminio con un inyector para cada cilindro. Venía el hidrógeno gaseoso a 5 atmósferas de presión al inyector. El inyector soplaba a la cámara de admisión. Había un sensor de la posición de la mariposa, un sensor de RPM, un sensor de temperatura, y todo eso iba a una computadora que leía esos parámetros y decidía cuánto tiempo tenía que abrir el inyector según la necesidad. En el cilindro, entonces, entraba el hidrógeno soplado a la cámara de admisión más el aire que entraba por el carburador.”

De ese modo, entre los cuatro, se llevó adelante el desarrollo de este motor. Después, para conseguir el dinero que permitiera la implementación concreta en un auto, hubo apoyo desde la ciudad natal de Bolcich, Necochea, y fue allá,

en un taller de GNC, donde pudieron montar todo el dispositivo.

“Ese vehículo anduvo como

elemento demostrativo. El funcionamiento se producía con el hidrógeno cargado en un tubo, con un sistema de conexión tipo bayoneta, como el GNC, siempre con todos los cuidados. La carga la teníamos que hacer al aire libre, con buena ventilación para prevenir cualquier accidente con el hidrógeno. El auto hizo una prueba de funcionamiento en Bariloche, en un tramo de unos 5 kilómetros, entre el Teleférico del Cerro Otto y la Virgen de las Nieves. Después, en Necochea, salimos a la ruta y llegó a tocar los 110km/h de velocidad. No era mucha la potencia, porque había que optimizar los inyectores para que tengan mejor llenado a mayor presión. Estos eran los primeros pasos.

Pero el auto andaba solo con hidrógeno y aire, sin combustible fósil. Después se llevó el auto a Pico Truncado, en Santa Cruz, donde podíamos cargar el hidrógeno con el compresor de hidrógeno que ellos habían desarrollado con Galileo, y fue una gran solución porque se llenaba mejor y de modo más seguro. Finalmente el auto quedó allá, en Santa Cruz. Y después lo desarmamos para usar los inyectores en otros proyectos como el de grupos electrógenos chicos, que puedan funcionar con hidrógeno también.”

¿Pero qué pasó con el auto a hidrógeno de Bolcich? ¿Por qué no fue hasta los últimos años que esta forma de energía empezó a ser tomada en cuenta?

“Todo este proyecto fue siempre a pulmón.

Tuve un apoyo limitado. Empecé hace 41 años a estudiar el uso del hidrógeno. Y llegamos a un punto en que nos tuvimos que ir a buscar apoyo a otros lugares. Lo encontramos en Santa Cruz, en Chubut.

En aquel momento creo que no nos apoyaron por celos. Algunos colegas vieron el potencial del proyecto, pero yo era el Loco Bolcich. Prefiero dejarlo ahí”, dice Juan Carlos, con un dejo de resignación, quizás por el paso del tiempo.

Y continúa: “Siempre creí en este recurso y por eso me hice enseguida parte del ambiente mundial de hidrógeno. Hoy soy vicepresidente para Latinoamérica de la International Association for Hydrogen Energy (IAHE) desde 2012, y soy el Presidente de la Asociación Argentina del Hidrógeno (AAH), desde 1996. Hice muchas relaciones en la Universidad de Stuttgart, donde está Daimler, que por esos años ya investigaba fuertemente el uso del hidrógeno en motores de combustión interna. También tuve mucha colaboración de Canadá. Hubo una época que conocía más lugares de Canadá que de mi propio país.

La inquietud del Dr. Bolcich es mucho más amplia que la del simple uso del hidrógeno para la movilidad que no genere gases de efecto invernadero. De hecho, con su familia, desarrolló una cosechadora de vientos, que tiene instalada en su propia casa en Bariloche. Sin salir completamente del ámbito de los autos a hidrógeno, su explicación tan amplia como fascinante.

“Es tanta la energía que proviene del sol, el viento y los ríos, que por más que se pierda mucha y la eficiencia no sea ideal, es un bien infinito. El tema es recolectar esa energía para poder usar de acuerdo a demanda, porque es energía dispersa, no está concentrada en un pozo como el petróleo. La electricidad no debería llegar a ser más del 50% de la energía que se puede generar directamente, porque el problema es la red eléctrica. Por más que tengamos grandes tendidos eléctricos de alta tensión, estos son como una avenida. Cuando el tránsito es mayor a la cantidad de autos que pueden circular, la avenida queda angosta y el tránsito se frena.”

Y continúa Bolcich explicándolo de modo que podamos entenderlo. “Con la electricidad pasa lo mismo.

Por eso los autos eléctricos enchufables no son el futuro, sino los eléctricos a través del hidrógeno. Podrán ser de pila de hidrógeno o de hidrógeno por inyección directa, pero no serán todos eléctricos. Lo que hay que hacer es usar esos recursos naturales infinitos pero variables, de manera inteligente. Porque el sol de noche no está, el viento no siempre sopla y los ríos no siempre tienen caudal.

Y además, la demanda también es variable y estacional. Si la demanda es directa y la energía eléctrica que se genera, así como nace se consume, habrá momentos en los que no alcance y momentos en los que habrá exceso de producción”.

“Lo que hay que hacer es un colchón. Transformar esa energía de los recursos naturales en hidrógeno a través de electrólisis y almacenarlo para poder transformarlo en energía eléctrica nuevamente al momento que sean necesaria. Por esa razón los autos eléctricos no reemplazarán completamente a los autos a combustión, porque las autopistas por las que viaja la electricidad no darán suficiente respuesta. Esos motores podrán ser eléctricos a través de pila de combustible de hidrógeno, pero ahí habrá un desecho que es la batería. En cambio, el hidrógeno a inyección directa, permitirá mantener los motores a explosión, solo que el gas que combustione será hidrógeno y lo que saldrá por el caño de escape, será vapor de agua y no gases de efecto invernadero.”

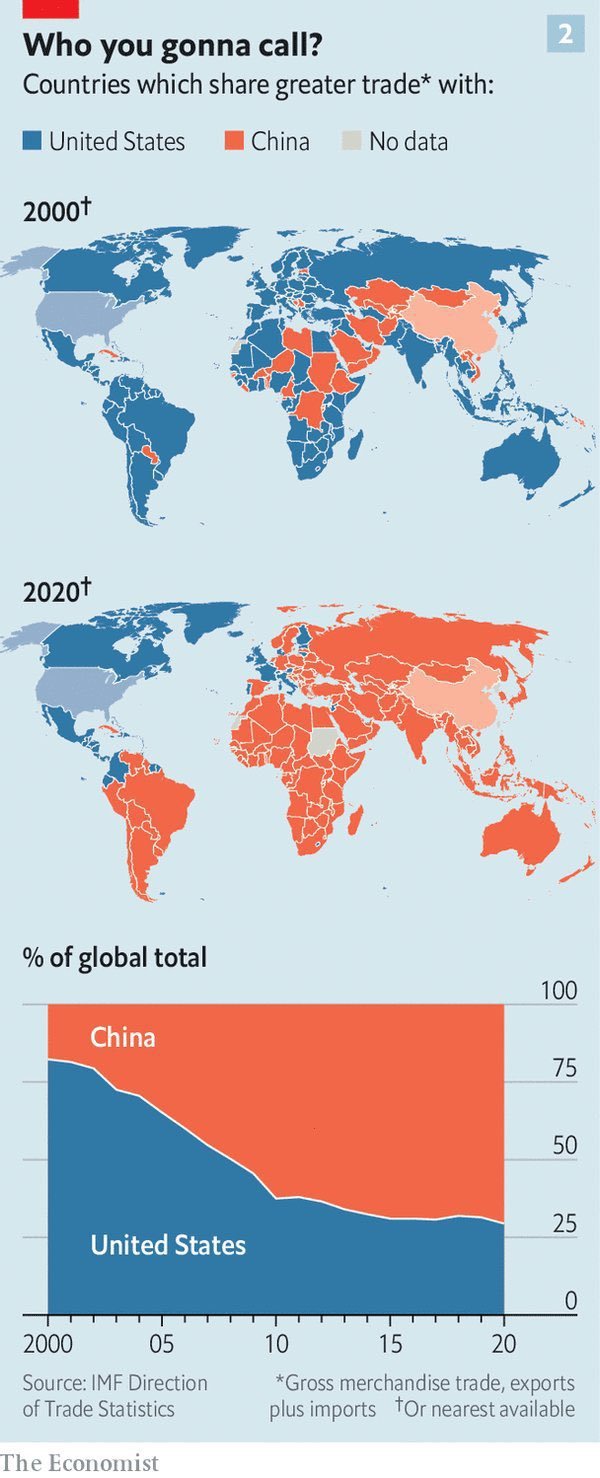

El mapa muestra si China o EEUU, cuál de los dos, es más importante como socio comercial. Si -como ocurre en Francia, Italia y Gran Bretaña- Alemania es el primer socio comercial, EEUU el 2° y China el 3°, el mapa muestra la relevancia relativa de EEUU/China.

El mapa muestra si China o EEUU, cuál de los dos, es más importante como socio comercial. Si -como ocurre en Francia, Italia y Gran Bretaña- Alemania es el primer socio comercial, EEUU el 2° y China el 3°, el mapa muestra la relevancia relativa de EEUU/China.

Y continúa Bolcich explicándolo de modo que podamos entenderlo. “Con la electricidad pasa lo mismo. Por eso los autos eléctricos enchufables no son el futuro, sino los eléctricos a través del hidrógeno. Podrán ser de pila de hidrógeno o de hidrógeno por inyección directa, pero no serán todos eléctricos. Lo que hay que hacer es usar esos recursos naturales infinitos pero variables, de manera inteligente. Porque el sol de noche no está, el viento no siempre sopla y los ríos no siempre tienen caudal. Y además, la demanda también es variable y estacional. Si la demanda es directa y la energía eléctrica que se genera, así como nace se consume, habrá momentos en los que no alcance y momentos en los que habrá exceso de producción”.

“Lo que hay que hacer es un colchón. Transformar esa energía de los recursos naturales en hidrógeno a través de electrólisis y almacenarlo para poder transformarlo en energía eléctrica nuevamente al momento que sean necesaria. Por esa razón los autos eléctricos no reemplazarán completamente a los autos a combustión, porque las autopistas por las que viaja la electricidad no darán suficiente respuesta. Esos motores podrán ser eléctricos a través de pila de combustible de hidrógeno, pero ahí habrá un desecho que es la batería. En cambio, el hidrógeno a inyección directa, permitirá mantener los motores a explosión, solo que el gas que combustione será hidrógeno y lo que saldrá por el caño de escape, será vapor de agua y no gases de efecto invernadero.”

Y continúa Bolcich explicándolo de modo que podamos entenderlo. “Con la electricidad pasa lo mismo. Por eso los autos eléctricos enchufables no son el futuro, sino los eléctricos a través del hidrógeno. Podrán ser de pila de hidrógeno o de hidrógeno por inyección directa, pero no serán todos eléctricos. Lo que hay que hacer es usar esos recursos naturales infinitos pero variables, de manera inteligente. Porque el sol de noche no está, el viento no siempre sopla y los ríos no siempre tienen caudal. Y además, la demanda también es variable y estacional. Si la demanda es directa y la energía eléctrica que se genera, así como nace se consume, habrá momentos en los que no alcance y momentos en los que habrá exceso de producción”.

“Lo que hay que hacer es un colchón. Transformar esa energía de los recursos naturales en hidrógeno a través de electrólisis y almacenarlo para poder transformarlo en energía eléctrica nuevamente al momento que sean necesaria. Por esa razón los autos eléctricos no reemplazarán completamente a los autos a combustión, porque las autopistas por las que viaja la electricidad no darán suficiente respuesta. Esos motores podrán ser eléctricos a través de pila de combustible de hidrógeno, pero ahí habrá un desecho que es la batería. En cambio, el hidrógeno a inyección directa, permitirá mantener los motores a explosión, solo que el gas que combustione será hidrógeno y lo que saldrá por el caño de escape, será vapor de agua y no gases de efecto invernadero.”