En la Universidad de La Rioja desarrollaron un dispositivo portátil para desinfectar papel

México recluta voluntarios para probar su vacuna «Patria» contra el COVID-19

México comenzó el reclutamiento de voluntarios para el primer ensayo clínico de su vacuna contra el COVID-19, bautizada como Patria, informó ayer martes María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

«Se está en la fase de reclutamiento», dijo Álvarez en conferencia conjunta con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Los lotes con el inmunizante desarrollado por el laboratorio mexicano Avimex ya están listos, aseguró Álvarez-Buylla. «No es poca cosa (desarrollar el biológico), porque los que hacen vacunas deciden si permiten que salga de sus territorios o no, hay países que no han permitido que salgan vacunas y esta vacuna es para México y otros países», comentó el presidente Andrés López Obrador. Si esta y las siguientes dos fases de ensayos resultan exitosas, la vacuna podría ser puesta a disposición de la autoridad sanitaria mexicana, Cofepris, en diciembre próximo para su autorización, apuntó Álvarez-Buylla. El gobierno mexicano destinó el equivalente a 7,4 millones de dólares para el desarrollo de esta vacuna, probada hasta ahora en ratones y cerdos. El biológico mexicano produce títulos de anticuerpos similares a los de pacientes convalecientes. Con 126 millones de habitantes, México había inmunizado hasta el lunes a 11,7 millones de personas, y ha recibido 16,9 millones de vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V y Cansino. Consultada sobre la capacidad de producción del inmunizante, Álvarez-Buylla se limitó a decir que Avimex se comprometió a destinar dos plantas para el proceso de la elaboración. El laboratorio ha ganado reconocimientos por el desarrollo de vacunas para animales, destacó. En cuanto al costo de producción, apuntó que «va a ser en promedio hasta 885% menor que la vacuna más cara (que existe en el mercado)».El gobierno ha invertido unos 3.600 millones de dólares en la lucha contra el coronavirus. Pese a ello, México es el tercer país del mundo más castigado por la pandemia, con casi 210.000 muertos.

Observación de AgendAR:

Vale la pena destacar que una de las vacunas desarrolladas por científicos argentinos, la de la Universidad Nacional de San Martín, está en el mismo estadio que la mexicana: lista para ser ensayada en humanos. Y hay otras muy cerca de ello. Falta que el Estado argentino decida financiar los ensayos.Decisiones nucleares, antes del viaje a China

PRÓXIMAS DECISIONES SOBRE GENERACIÓN NUCLEOELECTRICA Y SOBRE COMBUSTIBLES

12-04-2021

Carlos Araoz

En la próxima misión a China nuestras autoridades podrían tratar, entre otros temas, la oferta china de una central nuclear tipo Hualong-1 de 1180 Mwe a instalarse en Atucha, Lima, provincia de Buenos Aires. La nueva planta se añadiría a un parque nucleoeléctrico formado por Atucha-I de 360Mwe, Embalse (en Córdoba) de 680 Mwe) y Atucha-II de 750 Mwe. Las tratativas se iniciaron hace ya dos gobiernos. Hubo manifiesto interés chino y repetidas solicitudes del lado de ellos por una decisión. La muy difícil situación que atraviesa nuestro país puede llevar a decisiones impuestas por el corto plazo. Sin embargo, tales decisiones deberían ajustarse a nuestras políticas de largo plazo, aplicadas en su momento en cada una de las tres centrales hoy en operación. De lo contrario estaríamos inutilizando medio siglo de esfuerzos tecnológicos, con lo que nos costaron como inversión y con todo lo que nos hicieron ganar como desarrolladores de tecnología propia. Sabemos que la Hualong-1, el tipo de central que nos ofrece China, por ser de uranio enriquecido, no cumplirá en política nuclear con el paradigma de total independencia en materia de suministro local de combustible. Sabemos también que la compra de una central “llave en mano” hará difícil la participación de nuestra industria, y ése siempre fue el otro paradigma. Hay un interés chino de tipo netamente comercial y geopolítico en que compremos su Hualong-1: somos el país más prestigioso de la región en términos de desarrollo nuclear, un posible trampolín hacia el resto de Latinoamérica. Pero también debe haber un interés argentino: que el proyecto de combustibles permita, dentro de un plan de largo plazo, el mantener capacidades de generación nucleoeléctrica independiente. Estará en la habilidad negociadora de la próxima misión argentina y sus responsabilidades acercar las posiciones de las partes. Como consecuencia de la falta de una licitación China se mueve cómoda, sin competencia, y trata de hacer su mejor negocio. Así, para la fabricación nacional de los elementos combustibles, la propuesta china presentada por la Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) desde 2018 exige que firmemos un acuerdo de licencia y transferencia de tecnología. Además de presentar un modelo de contrato típicamente comercial, lo que se ofrece normalmente a países sin desarrollo alguno en la materia, resulta caro: vale decenas de millones de dólares imposibles de justificar, amén de restricciones comerciales para su uso.

Recipiente de presión de la Hualong-1 que empezó operaciones en Fuqing en 2020.

Nada de esto es aceptable para Argentina. Nuestro país desarrolló sus primeros combustibles nucleares de reactor en 1958. Actualmente fabrica libremente los combustibles de sus tres centrales activas sin haber pagado jamás una patente. Debemos tener presente que la decisión de compra que responda a las circunstancias actuales afectará varios gobiernos sucesivos: la obra estaría terminada en unos ocho años, luego vienen los pagos y mientras no tengamos capacidad de enriquecimiento dependeremos de que alguien nos suministre el uranio enriquecido para mantener esos 1180 Mwe disponibles para la red eléctrica, Podríamos terminar la dependencia en un futuro si se toma la decisión de una fuerte inversión en desarrollar centrífugas para enriquecer uranio, y luego para instalar una planta industrial. El proyecto es estratégico por naturaleza y requeriría de una continuidad presupuestaria y firmeza diplomática mantenida a lo largo de varios gobiernos. No ha sido lo típico en nuestra historia reciente. Brasil, el ejemplo regional en la materia, comenzó hace décadas su proyecto de desarrollo de enriquecimiento con centrífugas y tiene finalmente su instalación comercial operando en Resende. Brasil logró eso porque su programa de enriquecimiento tuvo continuidad bajo protección política y presupuestaria de la Marina, deseosa de desarrollar propulsión nuclear para sus submarinos, como el SBN Almirante Alvaro Alberto. Aquí en Argentina la CNEA ha sido y seguirá siendo responsable de todos los aspectos del combustible nuclear para reactores nacionales de potencia e investigación. Esto incluye desde prospección geológica para determinar reservas de uranio, minería, y las tareas de investigación, desarrollo tecnológico y fabricación necesarios para asegurar el suministro a nuestros reactores. A esto debemos agregar el planeamiento a largo plazo, comercialización, acuerdos nacionales e internacionales, etc. Desde su nacimiento en 1950 y hasta 1994, por tratarse de una institución estratégica, la CNEA dependía directamente de presidencia de la Nación, situación que desde aquel año cambió varias veces. Durante el período presidencial 2015-2019 y con el evidente propósito político de disminuir la jerarquía de la CNEA en la organización del Estado, el organismo fué a depender de una subsecretaría y las negociaciones con China en materia de combustibles fueron pasadas a Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA). Esta empresa, responsable de la instalación y operación de las centrales, nunca desarrolló ni fabricó un combustible. Sin embargo, se encarga hoy de la negociación y aceptó hacerlo sobre la base de la oferta china, que la CNEA rechaza. Se solicita a las actuales autoridades que, vistos sus efectos, pongan las cosas en su lugar a la brevedad. Zapatero a tus zapatos. Considerando que haya urgencia y se formalice ahora la compra de la central, propongo que con la firma del contrato se haya acordado que el combustible nacional (debidamente calificado por el proveedor) integre parte del primer núcleo, y que no haya pago por derechos para nuestra fabricación. Esta transferencia de tecnología debe entenderse incluida en el precio de la central, como ya fue el caso con AECL proveedora de Embalse, y de SIEMENS, proveedora de las Atuchas I y II. También debe estipularse que el acuerdo para combustibles se trate mas adelante porque no hay urgencia pero si fuerte controversia entre las partes e incluso distintas posiciones chinas entre la empresa CNEIC y la CAEA (China Atomic Energy Authority), el organismo gubernamental chino de mayor jerarquía en el área nuclear. Además, el armado de la mesa de negociación para tratar los numerosos proyectos de inversión (que incluye la central Hualong-1) no es la adecuada para el tema combustibles. En esa mesa los objetivos de un “Joint Venture” para desarrollo conjunto y de largo plazo de capacidades no tienen cabida.

Fabricación de vainas de aleación de circonio para elementos combustibles (EC) de centrales nucleares en CONUAR SA, “joint venture” de la CNEA y Pérez Companc con planta ubicada en el Centro Atómico Ezeiza. CONUAR fabrica los EC de todas nuestras centrales, y además exporta componentes.

Una base necesaria para esta negociación quedó establecida en el “Acuerdo entre CNEA y la Autoridad China de Energía Nuclear de la República Popular China (CAEA)”. Fue firmado el 4 de febrero 2015 luego de duras discusiones entre la presidenta de la CNEA, Lic. Norma Boero, y la autoridad china mencionada, la CAEA. Éste es un acuerdo entre iguales, como ha sido norma con nuestros proveedores anteriores de centrales, y ha sido totalmente ignorado por NA-SA y por la CNEIC en la discusión de la propuesta actual, a pesar de que lo firmado en 2015 sigue en plena vigencia legal. Parece que llegado el momento de la verdad prevalecen los intereses comerciales sobre las declamadas expresiones de cooperación, solidaridad, interés común, etc. La generación nucleoeléctrica contiene dos negocios principales y de diferentes características pero similar magnitud. Uno es la instalación de la planta, y el otro, el suministro del combustible durante los años de operación. Si la Argentina no toma a su cargo el negocio de instalar una central de uranio enriquecido de más de 1000 MWe es porque no tiene capacidad ni financiación para afrontarlo. En cambio, para el negocio de combustibles está preparada, y éste negocio debe seguir siendo argentino. Diferente sería el caso de que nuestra próxima central fuera de tipo CANDU con uranio natural, negocio en el cual estamos más que preparados para que tanto la central como sus combustible sean nacionales. La falta de financiación, en este caso, no es un obstáculo terminal: la inversión se puede hacer con proveedores únicamente nacionales y en pesos. Varios especialistas han informado sobre el tema. No es un debate que haya terminado. Además de no haberse fijado condiciones para caso chino mediante una licitación, Argentina como compradora de la central hoy no está haciendo valer la autoridad implícita en ese rol. Pero, como escribió el anterior presidente (y poeta) de China, Deng Xiaoping, “esconde tu fuerza, espera tu tiempo”.

“Pellets” o pastillas de cerámica de dióxido de uranio, en este caso enriquecido a grado central, que rellenan los tubos de circaloy de los elementos combustibles.

ooooo

La opinión de AgendAR sobre este tema:

El Dr. Aráoz, junto con Jorge Sabato, estuvo involucrado en el combustible de nuestro primer reactor nuclear (el RA-1) en 1958, y en la transferencia de la tecnología de su fabricación a la firma de ingeniería Degussa, de la República Federal Alemana, aquel mismo año. Y en 1984 fue cofundador de CONUAR. No hay mayores autoridades en Argentina con igual experiencia acumulada en combustibles nucleares. Aráoz es uno de los responsables de que la Argentina jamás haya pagado una patente al respecto, causa por la cual además hoy el país puede exportar componentes para elementos combustibles sin infringir patentes. Todos sus desarrollos al respecto son soberanos y pertenecen a la CNEA, es decir al pueblo argentino. Creemos que Aráoz tiene razón en que la Argentina debe negociar los combustibles de la Hualong-1 por vía separada de la construcción de la central en sí. De iniciarse hoy a la mañana esa obra, tendría 6 años para llegar a un acuerdo conveniente para la Argentina con CNEIC, mientras la central avanza construida por CNNC, la China National Nuclear Corporation, empresa madre, y todavía tendrá 3 o 4 años más de gracia hasta que la Hualong-1 deba recambiar 1/3 de su primer núcleo de combustibles. Deben ser dos negociaciones y dos contratos. Y no se pueden firmar concesiones injustificables en el contrato de combustibles: ya éramos expertos en el tema cuando China puso crítica su primera central nucleoeléctrica, en 1991. Y lo que se firme será largamente vinculante: una Hualong-1 tiene una vida útil de 60 años. Finalmente, también es cierto que ésta debe ser una negociación de la CNEA y no de NA-SA. Para algo la CNEA tiene 200 expertos en combustibles, gracias a lo cual hoy exporta componentes metálicos para centrales a la India, e INVAP pudo vender reactores a Perú, Argelia, Egipto, Australia, Arabia Saudita y Holanda. NA-SA no sabe de combustibles y desde 2018 no es un tema que le interese. Ésta firma llegó a tener un vuelo tecnológico enorme bajo la dirección del Ing. José Luis Antúnez. Pero con otra dirección muy distinta y tras echar en 2018 a sus expertos de la Unidad de Gestión (los que terminaron Atucha II y retubaron Embalse), volvió al perfil con que la creó el presidente Carlos Menem: el de una operadora. Mientras la central funcione y venda energía, NA-SA cobra. Su relación con las centrales retrogradó a ser la de un taxista con su automóvil: no pretende diseñarlo, y menos que menos fabricar su combustible. Todo operador puro es un importador natural: ¿qué central le conviene más? Una que venga resuelta “llave en mano”, como viene un auto desde la concesionaria. Aunque en el caso de la Hualong-1, de excelente estirpe técnica pero todavía poco testeada en la rugosa realidad, lo de “resuelta” es más bien una expresión de deseos. La CNEA tiene otro historial: siempre se involucró en cada aspecto de la investigación y desarrollo de componentes de las 3 centrales que adquirió y construyó, empezando por el principal, el combustible. Hizo eso porque su objetivo último era (y sigue siendo) la total autonomía tecnológica en reactores, centrales, combustibles, fabricación de radioisótopos médicos e industriales y demás tecnologías nucleares. ¿Para qué tanta autonomía? Para transferir ese “know how” a la industria nacional, y para su exportación. El negocio de la CNEA es la generación y venta de conocimiento, no de electricidad. Nunca fue una empresa. Sin embargo fue madre de muchas empresas, entre ellas las citadas INVAP y CONUAR, sus dos mayores éxitos. En 1988, en ocasión de una reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica, intentamos explicarle a un ingeniero nuclear español por qué ellos, con 18 centrales operativas, no eran un país nuclear, pero nosotros, entonces con sólo 2, sí. No lo entendió. Por supuesto, no era fácil creernos. Sin embargo España hoy no es el primer exportador de reactores nucleares de investigación. La Argentina sí. En 3 años de publicar las diferentes posturas que animan la gran interna nuclear argentina, AgendAR fue siempre sabatiana, partidaria de la autonomía tecnológica. Por eso vemos con poco entusiasmo la compra “llave en mano” de una central gigante que nos obligará a pagar U$ 2500 millones durante la construcción, y luego U$ 8000 millones más intereses durante 20 años de operación. Con la indiferencia crónica de las autoridades energéticas argentinas para todo lo que no sea petróleo y gas, esto dejará a la CNEA sin aire para asuntos críticos, como ser:- Rescatar de la ruina su Planta Industrial de Agua Pesada, la mayor del mundo en su tipo, y esencial para abastecer las Atuchas I y II y Embalse. Permitir su pérdida es perder el autoabastecimiento, la posición de exportador, y tirar a la basura medio siglo de investigación, desarrollo e inversión en centrales de uranio natural.

- Construir al menos otra central de uranio natural totalmente argentina.

- Desarrollar centrífugas para instalar una planta INDUSTRIAL de enriquecimiento de uranio de suficiente escala para alimentar sus propios proyectos de reactores y centrales.

- Y entre esos proyectos, priorizar la terminación del reactor multipropósito RA-10 de Ezeiza, la central nucleoeléctrica compacta CAREM prototipo de 32 MW, obra prácticamente abandonada en 2018, y el avance del CAREM industrial de 480 MW y cuatro módulos, en estado vegetativo de diseño desde aquel año.

Qué son los test de anticuerpos y por qué no se recomiendan post vacunación

El Ministerio de Salud de la Nación no aconseja el dosaje de anticuerpos post vacunación para evaluar la inmunidad contra la COVID-19.

Los expertos consultados explican que las vacunas generan una respuesta inmunitaria amplia y compleja, que va más allá de la generación o no de anticuerpos. Hay diversas pruebas disponibles que ofrecen diferentes grados de sensibilidad y de especificidad y los resultados deben ser interpretados por un especialista.

En los últimos días algunas personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus contaron en diversos medios de comunicación (ver acá y acá) que tras vacunarse se habían realizado un test de anticuerpos (también llamado test serológico), “pero éste les habría dado negativo”. Algo que implicaría -según sus deducciones- que no recibieron una vacuna eficaz y que no se encuentran protegidos contra el coronavirus. Sin embargo, los expertos que consultamos afirman que la protección inmunitaria generada por las vacunas es un asunto muy complejo y aseguran que un resultado negativo en materia de anticuerpos no implica necesariamente que la persona no esté protegida contra la enfermedad. De la misma manera, tampoco la sola presencia de anticuerpos asegura que la persona no pueda contagiarse, reinfectarse o desarrollar COVID-19 leve.Las vacunas protegen contra la enfermedad severa, hospitalizaciones y muertes. De ahí que los profesionales de salud recuerdan la necesidad de continuar con las medidas de prevención, como el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos y la ventilación, incluso luego de recibir ambas dosis. El Ministerio de Salud de la Nación no recomienda en ningún caso el dosaje de anticuerpos post vacunación para evaluar la inmunidad contra la COVID-19 proporcionada por la vacuna, como se especifica en en los Manuales del vacunador de Sinopharm y CoviShield, salvo que sea en el contexto de un estudio epidemiológico. “Las personas no deberían hacerse esos test de dosajes, entre otras razones porque la inmunidad de las personas no se define exclusivamente por la presencia, o no, de anticuerpos”, explicó Enio Garcia, jefe de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “En principio la inquietud de quienes se hicieron los test de anticuerpos para comprobar la respuesta inmune desatada tras recibir la vacuna es algo válido, porque la dosis podría haber sido mal conservada y no generar protección. Pero también es cierto que el organismo de cada persona es diferente y su reacción ante una inmunización puede generar respuestas inmunes muy diversas”, detalló por su parte Juan Pablo Jaworski, investigador del Conicet en el Instituto de Virología e Innovaciones Tecnológicas del INTA. El experto explicó que la respuesta inmune consta de 3 componentes: uno innato, uno celular y uno humoral. Es este último el que incluye a los anticuerpos (también llamados inmunoglobulinas -Ig-) que son proteínas generadas en respuesta a la presencia de un antígeno extraño al organismo. Y sobre éste componente es importante recordar que no solo influye la cantidad sino también la calidad de los anticuerpos inducidos por la vacunación. Esto significa tener en cuenta su capacidad de neutralizar al virus contra el que nos estamos vacunando. Además, la respuesta inmune depende de varios factores, como la edad, el estado nutricional y la presencia de ciertos medicamentos o infecciones que pueden inhibir el sistema inmunitario. Por otra parte, “muchos de los test que se usan para ensayar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 tienen sus complejidades, ya que pueden revelar la presencia, ausencia, cantidad y hasta la capacidad de neutralización” [N. de la R.: cuando los anticuerpos se unen a los microbios bloquean, o neutralizan, su infecciosidad], por lo que sus resultados no son simples de interpretar”, agregó el experto. Actualmente, en el mercado existen diversos tipos de kits de medición de anticuerpos, pero no todos son capaces de identificar el tipo y la calidad de los anticuerpos generados por la vacuna o por una exposición previa al virus, algo cada vez más importante, considerando las diferentes tecnologías de vacunas hoy disponibles.“Las personas no deberían hacerse esos test”

Diversas opciones de test

Actualmente, hay disponibles diversos test, con diferentes objetivos. A grandes rasgos los test se dividen en 2 grupos: los que sirven para el diagnóstico de COVID-19, ya que detectan el virus SARS-CoV-2 o algún componente del mismo (su genoma, sus proteínas, etcétera). Y un segundo grupo que permite detectar los anticuerpos producidos por nuestro organismo tras recibir la vacuna o haber estado infectados. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda el uso de los test rápidos de detección de anticuerpos en entornos de estudios de investigación epidemiológica y no para el diagnóstico de la infección por COVID-19, ni para la toma de decisiones clínicas. “Los llamados ‘PCR en tiempo real’, son los preferidos para detectar la presencia actual de virus y se convirtieron en el gold standard para el diagnóstico de infección”, explicó el bioquímico Andrés Albrecht, vicepresidente de la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos. Y continuó: “Luego están los conocidos como test rápidos que son de dos tipos diferentes: por un lado los que buscan antígenos y -por el otro- los de anticuerpos”. Estos últimos fueron diseñados con otra finalidad: se los usa para hacer estudios epidemiológicos y estadísticos sobre una población amplia. “Son realmente rápidos ya que ofrecen su veredicto en pocos minutos pero -por su falta de precisión- no se recomienda usar este tipo de test para diagnóstico clínico o para conocer la situación inmunitaria de una persona en forma individual”, sostuvo Albrecht. Justamente, para averiguar el estado inmune de una persona los tests recomendados son los denominados ELISA (Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas) o de quimioluminiscencia que se realizan a partir de una muestra de sangre. “Estos tienen mayor sensibilidad y especificidad y son los indicados en estos casos. Claro que hacer este tipo de test requiere la infraestructura de un laboratorio y no son rápidos, porque obtener el resultado puede tomar hasta un par de horas”, comentó Albrecht. Los test del tipo ELISA para identificar la presencia de anticuerpos para coronavirus evolucionaron y se han ido sofisticando a lo largo de la pandemia. “Los primeros que llegaron al mercado, hace ya algunos meses, medían la presencia de anticuerpos capaces de acoplarse a una proteína particular del SARS-CoV-2. En otras palabras, nos permitían identificar si la persona había estado en contacto con el virus”, detalló el directivo de la Cámara de Bioquímicos. “Pero a medida que llegaron las vacunas, a fines de 2020, hubo que desarrollar otros tipos de test ELISA, que fueran capaces de identificar específicamente la reacción inmunitaria, buscando los anticuerpos que fueron generados por la vacunación. De hecho, los primeros test de anticuerpos -los desarrollados al principio de la pandemia- pueden no ser capaces de determinar la presencia de anticuerpos conocidos como anti-spike, cuya presencia está ligada a la vacuna”, explicó Albrecht.Diferentes vacunas, ¿diferente inmunidad?

Para sumar complejidad al tema, las diferentes vacunas (Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna) inducen la producción de anticuerpos del tipo anti-spike. Pero la recientemente llegada vacuna china Sinopharm fue desarrollada en base a otra tecnología (virus completo inactivado) y -por lo tanto- induce la formación de anticuerpos contra diferentes proteínas presentes en el coronavirus. “Eso implica que habrá que validar los kits hoy disponibles para comprobar si estos indican correctamente -y con qué grado de certeza- la presencia de anticuerpos generados por la vacunación. Así, al menos por ahora, el profesional que va a realizar el test debería indagar al paciente para saber que tipo de vacuna recibió y elegir el kit correspondiente y el protocolo adecuado para obtener un resultado correcto”, aseguró Albrecht. Otro punto a tener en cuenta en los casos donde los test serológicos dan negativo es que la vacuna puede estar generando anticuerpos pero en un nivel inferior al umbral de detección para el que el kit fue diseñado. “La ANMAT ha aprobado diversos tipos de test de anticuerpos, de diferentes tecnologías y marcas comerciales y por eso hay diversas pruebas disponibles que ofrecen diferentes grados de sensibilidad y de especificidad”, detalló el virólogo Jaworski. “Pero ninguno alcanza el 100% de sensibilidad, por lo que si alguien quisiera testearse lo recomendable sería esperar a recibir la segunda dosis de la vacuna y luego aguardar 2 o 3 semanas antes de hacerse el test que busca anticuerpos generados por la vacuna”. Sin embargo, el doctor Jorge Geffner, profesor de Inmunología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet, recordó que “en general, cuando se hace una campaña de vacunación, no se le sugiere a las personas que se hagan dosajes posteriores de anticuerpos”. Y agregó que hay una pequeña fracción de las personas que no desarrollan niveles significativos de anticuerpos y por lo tanto no se detectan. “Pero aun cuando no haya anticuerpos detectables, tiene una respuesta de células B de memoria que seguramente se indujo por la vacuna”, dijo Geffner. En el caso específico de la vacuna de Oxford-AstraZeneca y en el de la Sputnik V, ya hay muchos datos que indican fehacientemente que una única dosis protege y no compromete su eficacia. “Además, sabemos que es posible dilatar la segunda dosis por 3 o 4 meses. En Argentina hicimos un seguimiento de 600 casos que recibieron una única dosis y comprobamos que la vacuna del Gamaleya funciona muy bien y más del 90% de las personas se seroconvierte”, concluyó el experto.Enrique Garabetyan

Las importaciones de bienes de capital aumentaron un 26% en el 1° bimestre

El inicio del 2021 mantiene la tendencia del final del año pasado, con un nivel de actividad que muestra la recuperación de la industria y de la construcción, como dos de los motores de empuje tras el desplome del 10% del PBI en el 2020. Otro indicador que evidencia el repunte es que durante el primer bimestre crecieron un 25,8% las importaciones de bienes de capital, y un 15,1% los bienes intermedios, es decir, aumentaron con fuerza las llamadas importaciones “productivas”.

Desde noviembre la industria consiguió cuatro meses de crecimiento interanual, registrando en febrero una expansión del 1,6%; mientras que en el acumulado del primer bimestre del año creció un 2,9%, recuperando terreno respecto al desplome del año pasado, que había tenido su piso en abril 2020 con una caída del 33,3% interanual.La recuperación de la economía se afirma ¿Resistirá a la «segunda ola»?El crecimiento de las importaciones de bienes de capital se da en el contexto de una recuperación heterogénea entre los distintos sectores productivos, e incluso hacia el interior de los distintos segmentos. En el periodo enero-febrero, por caso, Equipos, aparatos e instrumentos acumulan un crecimiento del 12,9% interanual, y Productos de metal, maquinaria y equipo una expansión del 11,8%. Fuentes industriales explican que “la recuperación de algunos sectores como la industria, la electrónica y la construcción requieren de bienes de capital”. Y agregan un dato relevante: “Había un atraso en las compras de maquinaria que no se hicieron en 2020 por la pandemia y la parada de empresas, tanto en la Argentina como en el exterior”. Por otra parte, la importación de maquinaria y bienes intermedios se realiza con el dólar oficial en torno a los $ 100, mientras que los dólares paralelos en sus diversas variantes oscilan entre los $ 140 y $ 160. Es decir, hay un dólar que se percibe “barato” -el oficial- que muchas empresas están aprovechando para modernizarse. Justamente, desde un primer momento en el Gobierno enfatizaron que los dólares se usarían para la producción, y el BCRA los administra para apuntalar la recuperación sin tensionar las reservas. En este “desdoblamiento” cambiario, los dólares a la cotización oficial están disponibles para las empresas que requieren maquinaria e insumos para aumentar la producción. “Es cierto que se puede acceder a un bien con un dólar a $ 100. El que lo puede hacer a ese precio y financiarlo es conveniente para modernizar el aparato productivo y ganar competitividad”, analiza otro importante dirigente industrial. En esa línea, otro empresario sostiene que “hay incentivos a importar bienes dolarizados al tipo de cambio oficial, que es imposible conseguirlo en otro lugar a ese precio. No deja de ser una buena noticia desde el punto de vista productivo”. En datos concretos, en febrero las importaciones de bienes de capital alcanzaron los u$s 729 millones lo que significó un incremento del 42,4% respecto a los u$s 512 millones registrados en el mismo mes de 2020. Esta expansión se dio principalmente por la suba en las cantidades de 40,6%, mientras que los precios lo hicieron en 1,2%. Según el último informe de Intercambio comercial argentino del INDEC, el aumento es atribuible a la suba registrada por bienes de capital, excluidos equipos de transporte, que se incrementaron en el período u$s 167 millones. Los equipos de transporte industriales y computadoras y teléfonos le siguieron en importancia con aumentos de u$s 79 y u$s 52 millones, respectivamente. Así, en los primeros dos meses del año, las importaciones de bienes de capital totalizaron los u$s 1.455 millones contra los u$s 1.157 millones de un año atrás. En febrero las importaciones de bienes intermedios se incrementaron 16,1% (u$s 195 millones), por un ascenso del 11,2% en las cantidades y del 4,3% en los precios. De esta forma, en el primer bimestre crecieron 15,1% -u$s 371 millones- “esencialmente por las mayores compras de suministros industriales elaborados y básicos y, en menor medida, por medicamentos (7,6%)”. Mientras que bajaron las de alimentos y bebidas básicos fundamentalmente para la industria -porotos de soja, excluido para siembra, cuyas importaciones registraron una baja de u$s168 millones-. Además, según datos del INDEC, en lo que hace a piezas y accesorios para bienes de capital se registró un aumento del 10,5% -u$s141 millones-. También se registraron mayores compras de circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para aparatos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital; partes de motores y máquinas motrices, y partes de hornos industriales o de laboratorio incluidos los incineradores, no eléctricos, entre otros.

El transporte de cargas por los trenes estatales aumentó 19% en el primer trimestre

En el primer trimestre de 2021, Trenes Argentinos Cargas (TAC) transportó 1.453.175 toneladas, que representan un incremento del 19% con respecto al mismo período del año pasado y un 50% en comparación con 2019.

En los primeros tres meses del año sobresalieron la carga de áridos en la ruta que vincula San Juan y Mendoza con Buenos Aires y el trabajo conjunto con las empresas concesionarias Ferroexpreso Pampeano S.A. (Fepsa) y Nuevo Central Argentino (NCA). También se destacó el importante volumen de granos con origen en NEA, NOA y Centro hacia los puertos del Gran Rosario.Los costos del transporte terrestre de cargas aumentaron 15% en el primer trimestre.

Desde el Ministerio de Transporte informaron que por el lado de la línea Mesopotámica, cuyas cabeceras están ubicadas en Zárate, provincia de Buenos Aires y Garupá en Misiones, muestra un crecimiento constante a partir de la reactivación de su tramo norte en julio pasado, lo que le permitió alcanzar volúmenes mensuales que no se despachaban hace 8 años donde se destaca la piedra con origen en Corrientes; y el rollizo de pino para exportación. Otro de los factores que incidió en los resultados trimestrales tiene que ver con el trabajo que Trenes Argentinos Cargas (TAC) viene realizando para diversificar la carga lo que permitió recuperar y sumar 27 clientes que desarrollan actividades ligadas a productos de consumo, cemento, cerámica y piedra.

A 60 años del día que el primer ser humano salió de la Tierra

ÍCARO MONTGOLFIER WRIGHT

RAY BRADBURY

Estaba acostado y el viento que entraba por la ventana le soplaba en los oídos y en la boca entreabierta, murmurándole, mientras él soñaba. Era como el viento del tiempo, que ahondaba las cavernas de Delfos para decir lo que era necesario decir, de ayer, hoy y mañana. A veces una voz gritaba en la lejanía, a veces dos, una docena, toda una raza de hombres gritaba por su boca, pero las palabras eran siempre las mismas: ¡Miren! ¡Aquí! ¡Arriba! Pues de pronto, él, ellos, uno o muchos, se alzaban en sueños, y volaban. El aire se extendía en un mar tibio y suave donde él nadaba, incrédulo. ¡Miren! ¡Aquí, arriba! Pero él no le pedía al mundo que mirara, sólo quería alertar a sus propios sentidos para que vieran, olieran, gustaran, tocaran el aire, el viento, la luna que subía. Nadaba solo en el cielo. La Tierra pesada había desaparecido. Pero espera, pensó, espera un momento. Esta noche…, ¿qué noche es esta? La noche anterior, por supuesto. La noche anterior al vuelo del primer cohete a la Luna. Fuera, en el suelo recocido del desierto, a cien metros de este cuarto, el cohete me espera. Bien, ¿me espera de veras? ¿Hay realmente un cohete? Aguarda, pensó, y se volvió de cara a la pared, sudando, con los ojos cerrados, y murmurando entre dientes: ¡Tienes que estar seguro! Tú, ahora. ¿quién eres? ¿Yo?, pensó. ¿Mi nombre? Jedediah Prentiss, nacido en 1938, graduado en 1959, nombrado piloto de cohete en 1965. Jedediah Prentiss… Jedediah. El viento le arrebató el nombre. Estiró la mano tratando de alcanzarlo, gritando. Luego, ya sereno, esperó a que el viento le devolviera el nombre. Esperó largo rato y sólo hubo silencio, y el corazón le latió mil veces, y luego sintió el movimiento. El cielo se abrió como una flor azul y delicada. El mar Egeo agitó unos abanicos blandos y blancos en una distante marea vinosa. En las olas que batían la playa, oyó su nombre. Ícaro. Y otra vez en un murmullo apagado: Ícaro. Alguien le sacudió el brazo y era su padre que lo llamaba y alejaba la noche. Y él, acostado, pequeño, vuelto a medias hacia la playa y el cielo profundo, sintió que el primer viento de la mañana encrespaba las plumas doradas, embebidas en cera ambarina, junto a su cama. Unas alas doradas se movían, casi vivas, en los brazos de su padre, y el muchacho sintió que el vello suave de los hombros se le rizaba estremeciéndose mientras miraba esas alas, y el acantilado, más allá. Padre, ¿cómo está el viento? Suficiente para mí, pero nunca suficiente para ti… Padre, no te preocupes. Las alas parecen torpes ahora, pero mis huesos en las plumas les darán fuerza, ¡mi sangre en la cera les dará vida! Mi sangre, mis huesos también, recuérdalo. Todo hombre les presta su propia carne a los hijos, y les pide que la cuiden bien. Prométeme no elevarte mucho, Ícaro. El sol, o mi hijo, el calor de uno o la fiebre del otro, podrían fundir estas alas. ¡Cuidado! Y llevaron las espléndidas alas de oro a la mañana, y oyeron que la luz susurraba el nombre de Ícaro o algún nombre que se alzaba, giraba, y flotaba suspendido como una pluma en el aire. Montgolfier. Las manos tocaron unas cuerdas ardientes, una tela brillante, costuras calientes como el verano. Las manos alimentaron la llama susurrante con lana y paja. Montgolfier. Y la mirada subió por la creciente y la bajante, el vaivén del océano, la pera de plata que se mecía inmensamente y se llenaba aún con el aire tembloroso que subía en oleadas desde el fuego. Silencioso como un dios que cabeceaba dormitando sobre la campiña francesa, este delicado envoltorio de tela, este henchido saco de aire horneado, se soltaría muy pronto. Subiría hacia los mundos azules del silencio, y él, Montgolfier, sentiría que su propio espíritu, y el de su hermano, navegarían también, callados, serenos, entre islas de nubes donde dormían los relámpagos incivilizados. En ese golfo ignoto, en ese abismo donde no podía oírse el canto de un pájaro ni el grito de un hombre, el globo callaría también. Y así, a la deriva, él, Montgolfier, y todos los hombres podrían oír la respiración inconmensurable de Dios y la marcha catedralicia de la eternidad. Ah… Montgolfier se movió y la multitud se movió, a la sombra del globo caliente. Todo está en orden, todo está listo. Los labios le temblaron en sueños. Un siseo, un murmullo, un aleteo, un impulso. De las manos de su padre un juguete saltó hacia el cielo raso, revoloteó en su propio viento, suspendido en el aire, mientras él y su hermano miraban cómo temblaba allá arriba, y oían cómo cuchicheaba, silbaba, y murmuraba el nombre de ellos. Wright. Susurros: viento, cielo, nube, espacio, ala, vuelo… ¿Wilbur? ¿Orville? Miren: ¿cómo es posible? Ah. Suspiró, en sueños. El helicóptero de juguete zumbaba, golpeaba el cielo raso, murmuraba, águila, cuervo, gorrión, petirrojo, halcón. Murmuraba, águila, cuervo, gorrión, petirrojo, halcón. Murmuraba águila, murmuraba cuervo, y al fin bajó revoloteando a las manos de los niños con un susurro, una ráfaga de veranos futuros, un último aleteo y una última exhalación. Sonrió, en sueños. Vio que las nubes descendían precipitadamente por el cielo Egeo. Sintió que el globo se tambaleaba, borracho, esperando el viento claro y vertiginoso. Sintió que las arenas siseaban a orillas del Atlántico, deslizándose en las dunas suaves que le salvarían la vida, si la avecilla torpe fracasaba y caía. El armazón zumbó y cantó como un arpa. Afuera, sintió que el cohete estaba preparado ya para alzarse sobre el desierto. Plegadas aun las alas de fuego, reteniendo el aliento de fuego, hablaría pronto en nombre de dos mil millones de hombres. Dentro de un momento él mismo despertaría y caminaría hacia el cohete. Y se detendría al borde del acantilado. A la sombra fresca del globo henchido de calor. Azotado por las arenas volantes que tamborileaban sobre Kitty Hawk. Y se cubriría las muñecas, los brazos, las manos y los dedos jóvenes con una vaina de alas doradas embebidas en cera dorada. Y tocaría por última vez el aliento retenido del hombre, el cálido suspiro de temor y de asombro, los soplos aspirados y canalizados que alzarían al cielo los sueños de los hombres. Y encendería el motor. Y tomaría la mano del padre y le desearía buena suerte con las propias alas, plegadas y listas, aquí, sobre el precipicio. Luego el impulso y el salto. Luego el cuchillo que corta las cuerdas para liberar el globo. Luego el motor que se pone en marcha, y la hélice que lleva el aeroplano al aire. Y la llave de contacto que enciende los motores del cohete. Y juntos en un único salto, aletazo, impulso, batir y deslizamiento, de cara al sol, la luna, las estrellas, van sobre el Atlántico, el Mediterráneo; sobre los campos, los desiertos, las ciudades, las aldeas, en un silencio gaseoso, un susurro de plumas, una trepidación de maderas, una erupción volcánica, un rugido tímido y chisporroteante, el titubeo de la partida, la sacudida, y luego el ascenso regular, permanente. Y maravillosamente suspendidos, transportados asombrosamente, todos reirían y llorarían. O gritarían los nombres no nacidos aún, o los nombres de otros, muertos hace tiempo, y serían arrastrados por el viento de vino o el viento de sal o el soplo silencioso del globo o el viento del fuego químico. Todos sentirían el movimiento de las plumas brillantes, tensas en los omoplatos. Todos dejarían detrás el eco del vuelo, un sonido que da una vuelta a la Tierra, y otra vuelta, en el viento, y que habla otra vez en otros años a los hijos de los hijos de los hijos, que duermen y escuchan el aire perturbado de la medianoche. Arriba, y sin embargo más arriba aun. Una marea de primavera, un torrente de verano, un interminable río de alas. El sonido de una campana. No, murmuró, me despertaré en seguida. Espera… El mar Egeo se deslizó bajo la ventana, desapareció. Las dunas del Atlántico, la campiña francesa se confundieron con el desierto de Nuevo México. En el cuarto el aire no rizaba ningún plumaje embebido en cera. Afuera no había ninguna pera esculpida por el viento, ninguna mariposa ronroneante. Afuera sólo había un cohete, un sueño combustible que para elevarse sólo esperaba la fricción de una mano. En el último momento de sueño, alguien le preguntó cómo se llamaba. Tranquilamente, dio la respuesta que él había oído durante horas, desde la medianoche. Ícaro Montgolfier Wright. La repitió lentamente, para que el otro pudiera recordar el orden exacto de todas las letras. Ícaro Montgolfier Wright… Nacido novecientos años antes de Cristo. Escuela primaria: París, 1783. Escuela secundaria: Kitty Hawk, 1903. Diploma de la Tierra a la Luna, hoy mismo, Dios mediante, 1° de agosto de 1970. Muerto y enterrado, con suerte, en Marte, en el verano de 1999, año de Nuestro Señor. Y salió a la vigilia. Y no hubiera podido decir si había alguien o no detrás de él. Y no hubiera podido decir tampoco si esas voces que lo llamaban por sus tres nuevos nombres eran una voz o muchas, jóvenes o viejas, próximas o distantes, altas o bajas. No se dio vuelta. Pues el viento se levantaba lentamente, y él dejó que ese viento lo llevara por el desierto hasta el cohete que estaba allí, esperándolo.F I N

Título Original: Icarus Montgolfier Wright © 1956 by Fantasy House, Inc. Traducción de F. Abelenda.

The Lancet publica resultados del suero equino hiperinmune. Espaldarazo para una técnica argentina

EClinicalMedicine,del grupo The Lancet, publicó ayer 11 de abril los resultados del estudio clínico de las fases 2 y 3 sobre el suero equino hiperinmune para el tratamiento del covid. Esta técnica fue desarrollada por científicos del Conicet junto a la empresa biotecnológica Inmunova. Puede accederse al artículo íntegro (en inglés) aquí.

AgendAR ha seguido este desarrollo argentino desde agosto del año pasado, cuando publicamos Terapias puente: el 1° paso en el desarrollo del suero equino hiperinmune contra COVID-19. También recogimos las críticas de la SATI que señaló sus limitaciones. Y la noticia de un ensayo similar en Brasil. Ahora, esta publicación en una revista de prestigio internacional representa un aval para el suero que desarrollaron en forma conjunta científicos que trabajan en laboratorios públicos y privados.Ya están publicados en EClinicalMedicine de The Lancet los resultados del estudio

— Roberto Salvarezza (@RCSalvarezza) April 11, 2021

clínico de Fase 2/3 del suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2.

El proyecto fue uno de los seleccionados por la convocatoria “Ideas Proyecto COVID-19”, dentro de las acciones de la Unidad Coronavirus. pic.twitter.com/ufqfkpKnfO

El director científico de Inmunova informó que el viernes brindarán un simposio en el cual mostrarán los resultados del Hospital de Campaña de Corrientes, que es donde se ha aplicado en más de 450 pacientes.

La venta de maquinaria agrícola creció en el 1° bimestre un 66,4%

El 2020 no sólo quedará asociado a la irrupción de la pandemia: también fue histórico para la maquinaria agrícola nacional: facturó $100.817 millones en 2020. Ese número representó un aumento del 80,8% respecto de 2019; y también crecieron las cantidades vendidas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había dado a conocer los resultados de su informe de la industria de maquinaria agropecuaria correspondiente al último trimestre de 2020, que cerraban un año histórico para el sector. En detalle, el cuarto trimestre de 2020 alcanzó una facturación de 32.010 millones de pesos, que representa un aumento de 89,3% en relación con el mismo trimestre de 2019, pero además deja al año pasado con una facturación total de 100.817 millones de pesos, evidenciando una suba interanual del 80,8%. Y este fin de semana se dio a conocer el Índice de Producción Industrial Manufacturero, según el cual el rubro de la maquinaria agrícola estuvo entre los que más crecieron en el primer bimestre de 2021: 66,4 por ciento. Como ha señalado AgendAR a lo largo del año anterior, la actividad agropecuaria -la que produce la mayor parte de las divisas- ha estado entre las menos afectadas por la pandemia. Sin embargo, este presente favorable, no lo es para todos los subrubros de la maquinaria agrícola. Y la Asociación de Fábricas y Distribuidores Argentinos de Tractores y otros equipamientos Agrícolas, Viales, Mineros, Industriales y Motores (AFAT), que agrupa a las principales marcas multinacionales que operan en el país, manifestó preocupación por las bajas ventas de tractores y cosechadoras. El informe de maquinaria agrícola 2020 del Indec revela que mientras la comercialización de implementos aumentó 31,2%, y la de sembradoras lo hizo 24,9% –dos rubros en los que la participación de empresas nacionales es mayor–, los tractores crecieron solo 4,3%, y las cosechadoras sufrieron una disminución del 2,1%. “Este nuevo informe no hace más que reafirmar lo que venimos viendo en el último tiempo; es decir, que los productores y contratistas encuentran dificultades para adquirir tractores y cosechadoras, que son las inversiones de mayor valor. Ante esta situación, deciden renovar el capital de trabajo más accesible, como son los implementos y las sembradoras”, aseguró Reynaldo Postacchini, presidente de AFAT. La propuesta de la entidad para impulsar las ventas es un Plan Canje. “Estamos convencidos que es una de las medidas que el sector necesita para dar un salto en productividad. Las prestaciones que tienen las cosechadoras de última generación, por ejemplo, proveen no sólo mejoras en la calidad y cantidad de material cosechado, sino en rendimiento, precisión y confort”, agregó Postacchini.China advierte de límites en la eficacia de sus vacunas. Cuestionan a Sinovac

El director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, Gao Fu, admitió que la eficacia de las vacunas contra covid-19 de su país “no es muy alta”, y apuntó que se estudia la mezcla de varias o un cambio en las pautas de vacunación a fin de aumentar la eficacia de los fármacos.

Las inmunizaciones producidas localmente han arrojado una eficacia que oscila entre el 50% y el 79%, inferior a las empleadas en EE.UU. -Pfizer, del 95%, y Moderna, del 94%- aunque no necesitan las estrictas condiciones de frío de estas. Gao indicó en una conferencia en la ciudad de Chengdú -capital de la provincia de Sichuan- que evalúan dos vías de mejora “para solucionar el problema de que la eficacia de las vacunas actuales no es muy alta”, según publicó ayer domingo el diario de Hong Kong South China Morning Post. Una sería ajustar la inoculación ―ya sea aumentando la dosis, el número de dosis o el espaciado entre estas― y la otra, combinando vacunas de distinto tipo de tecnología. Según el medio, “es la primera vez que un científico chino ha debatido en público la eficacia relativamente baja de las vacunas chinas”. Sin embargo, en una entrevista con el diario estatal Global Times publicada ayer, Gao consideró que los medios malinterpretaron sus palabras como una admisión de que las vacunas chinas son poco eficaces. “Las tasas de protección de todas las vacunas del mundo a veces son altas y a veces, bajas. La mejora de su eficacia es una cuestión que los científicos de todo el mundo tienen que plantearse”, apuntó. “A este respecto, sugiero que pensemos en ajustar el proceso de vacunación, así como el número de dosis e intervalos, y adoptemos vacunación secuencial con distintos tipos de antígenos”. Por su parte, el experto en vacunas Tao Lina, presente en la conferencia de Chengdú, indicó: “Los niveles de anticuerpos generados por nuestras vacunas (chinas) son más bajos que las del ARN mensajero (tecnología usada por las vacunas de Pfizer y Moderna), y los datos de eficacia también son más bajos. Por eso, creo que es una conclusión natural que nuestras vacunas de virus inactivado y vector de adenovirus son menos efectivas que las de ARN mensajero”. Este funcionario, según Asociated Press, cuestionó en el pasado la seguridad de las vacunas de mRNA. La agencia oficial de noticias Xinhua citó en diciembre declaraciones suyas en las que dijo que no podía descartar efectos secundarios negativos porque era la primera vez que se empleaban esas vacunas en personas sanas. China es uno de los principales productores de vacunas y ya distribuyó cientos de millones de dosis a otras naciones, como la Argentina, donde en la campaña de inoculación es utilizada la llamada Sinopharm. Otra de las drogas fabricadas en China es la Sinovac, que se implementa en Chile y que de acuerdo a la investigación realizada en Brasil tiene una tasa de efectividad de apenas un 50,4%. En China aún no se aprobó ninguna vacuna extranjera. Hasta ahora, se ha dado la aprobación para el uso de emergencia a cuatro vacunas contra el covid: dos desarrolladas por la farmacéutica Sinopharm (ambas de virus inactivado), una por Sinovac (virus inactivado) y otra por CanSino (vector viral no replicante). Beijing ha enviado millones de vacunas que se están inoculando en países de Asia, África y América Latina. En el caso de la vacuna de Sinovac, se realizaron ensayos clínicos fuera de China que dejaron distintas tasas de eficacia: mientras que las pruebas realizadas en Turquía arrojaron una efectividad del 91,25%, los datos proporcionados por Indonesia apuntaron a un 65,3% y Brasil rebajó al 50,4% el porcentaje, una semana después de haber anunciado un 78%. Las tasas de efectividad de las vacunas de Sinopharm son de entre el 72,5% y el 79%, mientras que CanSino afirma que su fármaco tiene una eficacia del 75%. El fármaco de Pfizer arroja una eficacia del 95%, similar al de Moderna, con un 94%. La de AstraZeneca es del 70%, y la de Janssen, del 66,9%. El 31 de marzo, el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estudia las vacunas contra el covid-19 explicó que está terminando su análisis de las desarrolladas en China por Sinovac y Sinopharm, y en los próximos días confirmará si autoriza o no su uso de emergencia.El conservador Guillermo Lasso es el nuevo presidente de Ecuador

Con más del 97% de votos escrutados de forma oficial, el banquero Guillermo Lasso obtuvo el 52,5% de los votos frente al 47,4% del candidato apoyado por Rafael Correa, Andrés Arauz, y fue electo presidente de Ecuador.

El candidato conservador del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristiano, alcanzó la victoria en su tercera candidatura presidencial, tras perder en 2013 contra Rafael Correa y en 2017 contra Lenín Moreno, el entonces candidato de Correa. El recuento provisional mostró casi 1,7 millones de votos nulos. Un número que parece influenciado por la postura pro abstención del partido indigenista de Yaku Pérez, el candidato que había acusado al Consejo Nacional Electoral de fraude electoral en primera vuelta. Andrés Arauz reconoció la victoria de su rival. Lasso había dicho al comienzo de su campaña: “No queremos ocurrencias peligrosas como la de querer eliminar la dolarización”. Fue una referencia a los comentarios del año pasado de Arauz sobre una eventual desdolarización de la economía que mantiene desde el 2000 al dólar de Estados Unidos como moneda de circulación legal en sustitución del sucre. El triunfo de Lasso en Ecuador, como el de Lacalle Pou en Uruguay, parece indicar que, después de las victorias electorales del Frente de Todos en Argentina y del partido de Evo Morales en Bolivia, los partidos que defienden políticas de apertura a las inversiones extranjeras mantienen chances en las urnas en Sudamérica. Los resultados de la primera vuelta en Perú parecen tan indescifrables como el mismo escenario político de ese país.Se presentó el Consejo Asesor de las empresas de base tecnológica

A través de un encuentro virtual se realizó la presentación del Consejo Asesor EBT, de empresas de base tecnológica, con la presencia de Fernando Peirano, presidente de la Agencia I+D+i, Laura Toledo, directora nacional del Fondo Argentino Sectorial y las empresas que fueron seleccionadas en la Convocatoria EBT COVID-19.

Estas empresas de base tecnológica fueron seleccionadas en la Convocatoria EBT COVID-19, para ser asesoradas en estrategia regulatoria y de propiedad intelectual, la vinculación con el sector productivo y también con la institucionalidad, el acceso a inversiones privadas, la necesidad de acceder a inversiones privadas, el vínculo con las exportaciones, la logística y la definición de una estrategia comercial. Esos temas fueron relevadas como inquietudes de los proyectos seleccionados y conforman la cobertura temática del Consejo Asesor. Los integrantes del Consejo Asesor son: Marcela Rizzo (directora nacional del Instituto Nacional de Productos Médicos de la ANMAT); Paula Prados (vocal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial); Fernanda Andrés (directora de Negocios de la Aceleradora del Litoral); Gabriela Trupia (asesora de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires); Mariano Zukerfeld (especialista en propiedad intelectual); Ignacio Venutolo (vinculador y coordinador de ADIMRA Incuba); Martín Navarro (director de Desarrollo Exportador en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional); y Fernando Lopez (director de Estrategias y Agendas de Inserción Internacional). Participaron de la presentación referentes de todas las empresas de base tecnológica que fueron seleccionadas en la Convocatoria EBT COVID-19: Gisens Biotech, Neokit, Fullgen, Lyris, Galhaar, Nairoby y Trebe Biotech.En el sur de Brasil, fronterizo con Argentina: más muertes que nacimientos en marzo 2021

En los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul se redujo la población en marzo: se reportó un total de 34.459 decesos en los 3 estados, contra 34.211 nacimientos, según datos oficiales.

Fue la primera reversión demográfica en Brasil desde 1979

La mitad de los brasileños gaúchos, catarinenses y paranaenses que fallecieron en marzo fueron víctimas de Covid-19,17.220, según datos de Arpen. Brasil marcó el récord en marzo con más de 66.000 muertes por Covid-19, el doble que el peor mes de 2020, julio, segundo pico de la pandemia. Y actualmente es el foco mundial de la pandemia, con un promedio diario de 2800 fallecidos, en esta segunda ola que hizo colapsar el sistema hospitalario.

Se atribuye esta ola letal a la variante P1 de Amazonas, surgida en noviembre en la ciudad de Manaos, la urbe más industrializada de la región amazónica. El foco más grave del colapso sanitario en el sur brasileño es Porto Alegre, donde hay más espera para acceder a una cama de terapia intensiva. En los tres estados continúa el toque de queda nocturno y la suspensión de clases presenciales. La situación es crítica en la frontera con la Argentina, comentó Denis Da Rocha, el secretario de Salud de Dionisio Cerqueira, ciudad ubicada en el estado de Santa Catarina, que comparte la llamada «frontera seca» con Bernardo de Irigoyen, en Misiones.El Ministerio de Ciencia firmó un convenio de cooperación y transferencia de tecnología con INVAP

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación firmó un convenio marco «de colaboración, cooperación y transferencia de tecnología» con la empresa estatal rionegrina de alta tecnología, INVAP. Incluye la creación de una Comisión de Trabajo conjunta, para definir programas y proyectos.

Los firmantes fueron el ministro, Roberto Salvarezza, y el gerente general de INVAP, Vicente Campenni, y el objetivo es establecer vínculos de colaboración en los aspectos científicos, tecnológicos y de innovación que resulten de interés para ambas partes. «Celebramos la firma de este convenio para poder coordinar y articular la cooperación entre las instituciones. Buscamos que la ciencia sea un instrumento para resolver problemas de la sociedad. En este caso, junto con INVAP llevaremos adelante acciones de cooperación y transferencia de conocimiento. Además, crearemos una Comisión de Trabajo, en donde podremos definir y programar actividades y proyectos», afirmó el ministro Salvarezza. «Estamos muy contentos de formalizar a través de este convenio el camino de cooperación y colaboración que tenemos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología desde su creación. De este modo estamos reforzando nuestra vocación de ser un eslabón en la cadena de valor de la economía del conocimiento, vinculando la academia y los centros de ciencia y tecnología, con las necesidades productivas del país», afirmó por su parte Vicente Campenni. El convenio apunta a impulsar acciones orientadas al desarrollo de proyectos tecnológicos, proyectos de investigación y desarrollo e innovación, incluyendo la transferencia de conocimientos, la ejecución de proyectos de innovación, la prestación de servicios de asistencia técnica y la capacitación de recursos humanos. En ese marco, se ejecutarán proyectos conjuntos; intercambiarán información; se facilitará el uso de equipamiento, materiales y dispositivos tecnológicos, informáticos y de comunicaciones; se desarrollarán acciones de asistencia técnica y transferencia tecnológica sobre las materias del presente convenio; y se explorarán oportunidades de desarrollo tecnológico e innovación para el ámbito de la Ciencia y Tecnología. De la reunión, participaron además, el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz, el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez y el Gerente de Servicios de Integración Tecnológica de INVAP, Ing. Juan Carlos Rodríguez.Estudiando Chagas y dengue con información satelital

ooooo

«Ximena Porcasi es bióloga. Como investigadora del Instituto Gulich, trabaja con información satelital aplicada al área de la salud humana. En particular, realiza estudios eco epidemiológicos sobre enfermedades transmitidas por vectores, como el Chagas y el dengue. “Tenemos el desafío de agregar valor a las imágenes que nos provén los satélites, ir más allá de la información técnica para, mediante la investigación científica, resolver problemas de la sociedad”. Porcasi recordó sus inicios como estudiante universitaria, cuando descubrió su vocación por la ciencia, así como las motivaciones que hoy la siguen acompañando en su trabajo: “Cuando estudié Bióloga en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tuve muy buenos profesores, que me enseñaron a hacerme preguntas. Eso me hizo un click en la cabeza. No era sólo conocer cómo circula la sangre, el funcionamiento de una hormona o las características de una planta, sino empezar a diseñar preguntas al respecto y pensar en cómo responderlas con una metodología científica. La cosa se puso cada vez más complicada, pero me gustó”. “Creo que aprender un dato es secundario, porque se lo puede buscar en la bibliografía. Investigar, en cambio, es estar atento al mundo que te rodea, hacerse buenas preguntas y tratar de diseñar cómo responderlas. Ese camino me resultó muy interesante y me llevó a seguir en el ámbito de la ciencia”. En 2003 Porcasi aplicó a una beca doctoral que realizó en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR), donde hacía muestreos de campo, y en la CONAE, donde realizaba análisis con imágenes satelitales. Su tema de estudio eran las vinchucas, vectores responsables de la transmisión de la enfermedad de Chagas, un área poco explorada hasta ese momento con sensores remotos. “Cuando entré al Instituto Gulich éramos sólo dos biólogos (el otro era Camilo Rotela) entre físicos, ingenieros electrónicos y un agrónomo. Así que al principio me asusté un poco, pero me animé, también con el apoyo de mis mentores Marcelo Scavuzzo y Mario Lamfri. Tuve que aprender que no todo en la biología pasaba por los laboratorios y que ahora mis instrumentos iban a ser la computadora, las imágenes satelitales y el análisis de datos”. Su trabajo de tesis consistió en analizar la ecología de las vinchucas y el medio donde se crían, utilizando como herramienta los satélites, como complemento de la información de campo. “Fue la primera tesis doctoral con un uso exhaustivo de imágenes satelitales en insectos de importancia humana. Había mucho conocimiento sobre el Chagas, pero la enfermedad tiene un contexto más amplio que la trasmisión por una picadura, entonces los satélites nos permitían hacer un zoom para no ver sólo una casa, por ejemplo, sino una superficie más amplia, conocer qué tipo de paisaje hay alrededor, cómo interactúan las personas con el ambiente y cómo, al transformarlo, los humanos también modificamos la posibilidad de enfermarnos”. Con los años, las investigaciones de Porcasi incorporaron al mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue. “Todavía quedan muchas preguntas por responder”. Mapa de Riesgo Ambiental de Dengue 2020 muestra en colores el riesgo de presencia del vector (rojo: alto, naranja: medio-alto, amarillo: medio-bajo, verde: bajo). Fue diseñado como una herramienta de apoyo al control y gestión de la enfermedad de manera conjunta entre CONAE y la Dirección de Control de Vectores del entonces Ministerio de Salud de Nación. Desde el año 2016 CONAE publica el mapa anual de riesgo ambiental de dengue en su geoportal

Mapa de Riesgo Ambiental de Dengue 2020 muestra en colores el riesgo de presencia del vector (rojo: alto, naranja: medio-alto, amarillo: medio-bajo, verde: bajo). Fue diseñado como una herramienta de apoyo al control y gestión de la enfermedad de manera conjunta entre CONAE y la Dirección de Control de Vectores del entonces Ministerio de Salud de Nación. Desde el año 2016 CONAE publica el mapa anual de riesgo ambiental de dengue en su geoportal Una flamante agrotecnológica argentina fue comprada por Agrosmart de Brasil

BoosterAgro se creó en 2016 y sus impulsores vieron la necesidad de acercar la digitalización al sector. Alvarado, de 33 años, licenciado en administración de empresas e hijo del fallecido reconocido empresario del agro Oscar Alvarado, y Galdeano, de 35 años e ingeniero en sistemas, avanzaron en brindar un servicio que ofrece aplicaciones de agroclimatología.

El plantel de cinco empleados, incluidos los fundadores, seguirán en Agrosmart.

Desde sus comienzos, la startup de Alvarado y Galdeano recaudó US$1.000.000 en rondas de inversión. Tiene entre sus socios principales a SOSV, un fondo de inversión de Estados Unidos e inversores del sector agropecuario.

Por su parte, la brasileña Agrosmart consiguió desde 2014 US$ 12.000.000 en rondas de inversión. Se destacan como socios principales el Banco Bradesco y SP Ventures, uno de los fondos de inversión de AgTech más reconocidos.

Con la operación habrá una complementación de servicios, ya que mientras BoosterAgro tiene un producto enfocado a la agroclimatología, la firma brasileña monitorea cultivos con sensores, imágenes satelitales e integra datos para “generar modelos agronómicos y climáticos, basados en las condiciones del suelo, microclima y genética”. También apunta más a la cadena de valor en general.

La aplicación argentina funciona de una manera sencilla. Ubicando su campo en un mapa, el productor puede ver en lo inmediato las diferentes previsiones climáticas. Según la información de la empresa, la firma argentina ya superó con su aplicación las 250.000 descargas y tiene 100.000 usuarios activos en los países de la región.

“Vimos que podíamos potenciar BoosterAgro dentro de Agrosmart porque ellos tienen una tecnología muy robusta, están presentes en Brasil y sus socios accionistas, como el Banco Bradesco, poseen mucha espalda financiera”, expresó Alvarado al periodismo.

“Con el acuerdo, las empresas ahora atienden a más de 48 millones de hectáreas en 9 países y unen fuerzas para acelerar el crecimiento en la región y desarrollar productos que generen más valor para toda la cadena agroindustrial”, apuntaron las compañías en un comunicado conjunto.

En Brasil, la startup argentina ya tenía usuarios del vecino país, pero no una estructura como la que posee la plataforma brasileña.

“La aplicación BoosterAgro tendrá a su disposición un centro de servicios más completo, que incluirá servicios ambientales, financieros y de toma de decisiones “. explicó Mariana Vasconcelos, directora general de Agrosmart.

“Con la adquisición de BoosterAgro, Agrosmart expande su base de usuarios y logra impactar aún a más productores en América Latina con una solución simple y gratuita. Además de fortalecer su base tecnológica móvil y acelerar la construcción de nuevos productos “, agregó Raphael Pizzi, jefe de Producto de la firma brasileña.

El Ministerio de Ciencia contribuirá a financiar el desarrollo de vacunas argentinas

El Ministerio de Ciencia y Tecnología apoyará con 400 millones de pesos el desarrollo de vacunas contra el covid que estén en fase preclínica, y dos convocatorias sobre nuevas estrategias de inmunización e investigaciones en red acerca de las secuelas de la enfermedad.

A través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), de la cartera de Ciencia, se otorgarán 250 millones para aquellos equipos que estén en etapas avanzadas de la fase preclínica de vacunas contra la Covid-19. En especial «aquellos que busquen continuar y/o concluir los ensayos in vivo de un candidato vacunal, escalable a nivel industrial, a concretarse en los próximos 18 meses». La financiación de estos proyectos, en el marco de la Unidad Coronavirus, será «a través de fondos del BID y un refuerzo otorgado por la Jefatura de Gabinete de Ministros» El ministro de Ciencia, Roberto Salvarezza, aseguró que «siempre nos dijeron que esto hay que llevarlo a cabo porque es una necesidad. Se entiende que en un país que tiene muchísimos problemas no se puede dejar de hacer una inversión en conocimiento que nos permitirá encarar en el futuro otras emergencias y problemáticas”. El presidente de la Agencia, Fernando Peirano, dijo que «esta es una línea que continúa lo que iniciamos el año pasado en la Unidad Coronavirus, donde las disciplinas biomédicas, la ingeniería, la informática y las ciencias sociales han podido construir soluciones concretas a la pandemia. El abanico de resultados es amplio» El Ministerio destinará además 75 millones de pesos en una convocatoria a investigaciones de base que diseñen y desarrollen estrategias destinadas a proporcionar inmunidad duradera contra el SARS-CoV-2, en especial que aporten al desarrollo de vacunas. Cada investigación recibirá 7,5 millones de pesos. La segunda convocatoria está dirigida a la conformación de nuevas redes de investigación de instituciones públicas y privadas para ideas-proyecto que estudien el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las secuelas de la enfermedad. Las iniciativas seleccionadas recibirán financiamiento de hasta 10 millones de pesos cada una de un total de $ 75 millones. Antecedentes:

n marzo de 2020 se formó la “Unidad Coronavirus”, integrada por el Ministerio de Ciencia, la Agencia I+D+i y el CONICET, para coordinar las capacidades del sistema científico y tecnológico en el enfrentamiento a la pandemia.

Entre los 84 proyectos que se apoyaron se encuentran: barbijos con propiedades antivirales, termómetros infrarrojos, test de diagnóstico, producción de reactivos para kits, vigilancia de variantes de COVID-19, tratamientos, monitoreo ambiental en aguas cloacales, suero equino hiperinmune, gabinetes bioseguros, respiradores automáticos y vacunas, entre otros.

Antecedentes:

n marzo de 2020 se formó la “Unidad Coronavirus”, integrada por el Ministerio de Ciencia, la Agencia I+D+i y el CONICET, para coordinar las capacidades del sistema científico y tecnológico en el enfrentamiento a la pandemia.

Entre los 84 proyectos que se apoyaron se encuentran: barbijos con propiedades antivirales, termómetros infrarrojos, test de diagnóstico, producción de reactivos para kits, vigilancia de variantes de COVID-19, tratamientos, monitoreo ambiental en aguas cloacales, suero equino hiperinmune, gabinetes bioseguros, respiradores automáticos y vacunas, entre otros.

Las nuevas convocatorias

Ventanilla ensayos in vivo de vacunas argentinas COVID-19 Objetivo: impulsar las iniciativas nacionales de desarrollo de vacunas que se encuentren en condiciones de iniciar o finalizar ensayos pre-clínicos de candidatos vacunales in vivo. Será requisito haber contado con apoyo en la convocatoria IP COVID o bien, demostrar antecedentes y resultados equivalentes. Beneficiarias: instituciones públicas de investigación. Financiamiento: hasta un máximo de $ 60 millones de pesos por iniciativa. No se exigirán aportes de contraparte. Presupuesto: se destinarán $ 250 millones de pesos para el total del llamado. Plazo de ejecución: 18 meses. Fecha: apertura en abril de 2021. Estrategias de inmunización SARS-CoV-2. Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO) Objetivo: promover proyectos de investigación que diseñen y desarrollen estrategias para proporcionar inmunidad duradera contra el SARS-CoV-2, en especial que aporten al desarrollo de vacunas destinadas al coronavirus. Beneficiarios: grupos de investigación en ciencia y tecnología con antecedentes probados radicados en instituciones del sistema científico-tecnológico. Financiamiento: cada iniciativa podrá solicitar un máximo de hasta $ 7,5 millones de pesos. La Agencia financiará hasta el 90% del monto del subsidio solicitado. Plazo de ejecución: 18 meses. Presupuesto: se destinarán $75 millones de pesos para el total del llamado. Fechas: apertura en mayo y cierre en junio de 2021. Estudios sobre diagnóstico y tratamiento de secuelas originadas por el SARS-CoV-2. Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO) Objetivo: promover proyectos de investigación en el campo de las ciencias de la salud para la generación de nuevos conocimientos enfocados en estudios sobre las secuelas (diagnóstico, seguimiento y tratamiento) originadas por el SARS-CoV-2. Beneficiarios: grupos de investigación en ciencia y tecnología con antecedentes probados, radicados en instituciones del sistema científico-tecnológico. Para esta convocatoria, los destinatarios son redes ad hoc de equipos de investigación en Ciencias de la Salud y campos asociados. Para la presentación de proyectos, se deberá conformar una red de investigadores compuesta, como mínimo, por cuatro grupos de investigación radicados en diferentes instituciones y regiones del país. Financiamiento: cada iniciativa podrá solicitar un máximo de hasta $ 10 millones de pesos. La Agencia financiará hasta el 90% del monto total del subsidio solicitado. Plazo de ejecución: 18 meses. Presupuesto: se destinarán $ 75 millones de pesos para el total del llamado. Fechas: apertura en junio y cierre en julio de 2021.¿Habrá un «apartheid» sanitario? Los países empiezan a poner barreras a los no inmunizados

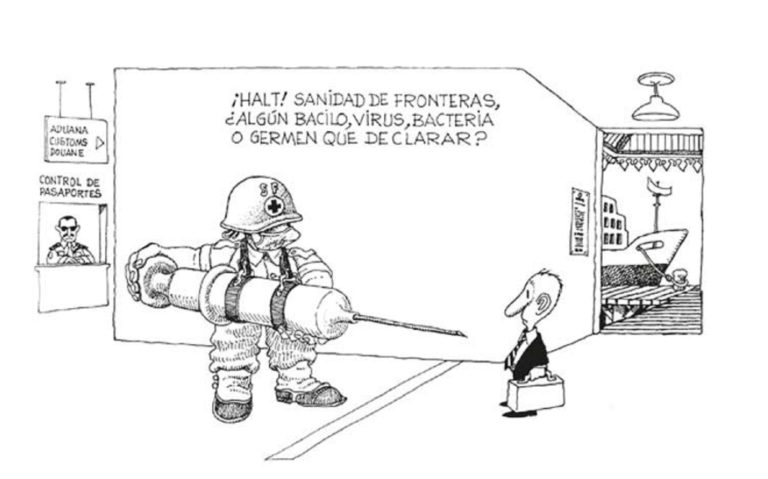

Como el punto de partida fue un «Sálvese quien pueda», en lugar de haber marchado hacia una respuesta solidaria en común, el mundo parece encaminado hacia un “apartheid sanitario”. Eso sugiere que haya países hablando de carnet de vacunación y de pasaportes sanitarios. Si se partió de un sálvese quien pueda, el punto de arribo es un mundo con salvados y desguarnecidos.

Apartheid significa “separar” en afrikáans, el idioma de la minoría blanca sudafricana. Esa palabra denominó al sistema de segregación racial impuesto en 1948, por el cual los “no blancos” tenían vedados los sitios habitados y transitados por los blancos. El mismo término ayuda a imaginar el mundo al que podría encaminarse la humanidad empujada por el covid. La realidad impuesta por un virus desconocido es tan inédita que implicó una prueba crucial para la especie. La forma de enfrentarla, o bien generaría optimismo sobre la condición humana, o bien abonaría el escepticismo. Por primera vez en la historia, la humanidad se enfrentó a un enemigo común: una pandemia totalmente globalizada. A diferencia de pandemias anteriores, como la poliomielitis o el sida, con modalidades de transmisión más complejas y limitadas, al tratarse de una infección respiratoria su capacidad de contagio es ilimitada porque la vía por la que se expande es el aire. Cuando se calibró su letalidad, la proyección estadística mostró la devastación que alcanzará si la ciencia no logra detenerla. Y debe detenerla a tiempo, porque la vacunación debe ganarle la carrera a las mutaciones del virus. Ante semejante situación, sin antecedentes en la historia, corresponde pararse en el “deber ser”: la conformación de una alianza global anti-pandemia para combatirla simultáneamente en todo el planeta. Si el virus no tiene fronteras, tampoco debe tenerlas la lucha para contenerlo. En el terreno del deber ser impera la lógica pura y esa lógica muestra el absurdo de las fronteras y de los intereses estatales y empresariales. Lo lógico habría sido que las potencias conformaran un comando conjunto que dirija la obtención de fórmulas inmunológicas, la producción universal de vacunas y la realización de campañas globales de vacunación. En la dimensión del deber ser, el comando global lograría que todos los países puedan producir vacunas en sus territorios en lugar de esperar que, por efecto derrame, les lleguen en aviones desde los países de origen. Los laboratorios tienen derecho a obtener ganancias por las vacunas que crean, pero un liderazgo global debió compatibilizar ese derecho empresarial con el deber histórico de vacunar al mundo con la mayor velocidad y simultaneidad posible. La humanidad presenció la proeza científica de crear vacunas eficaces y seguras en tiempos record, pero luego llegó el fracaso político y humano: laboratorios y estados no cedieron las fórmulas y los permisos para que sus vacunas puedan producirse simultáneamente en la máxima cantidad posible de países. Las fronteras impidieron el libre tránsito de esas fórmulas y permisos. Si un edificio se incendia, quien logre apagar las llamas en su departamento no puede relajarse y sentirse seguro. Si hay fuego en el edificio, en algún momento llegará de nuevo al departamento o fundirá la estructura de acero, derrumbándolo como las torres gemelas de Manhattan. O se apaga el incendio en todo el edificio, o todos los departamentos seguirán en riesgo y tarde o temprano resultarán destruidos. Algo similar plantean el calentamiento global y la pandemia. Ante amenazas globales, las respuestas deben ser globales. De nada sirve que un país o región reduzca la emisión de gases con efecto invernadero, si otros países y regiones no lo hacen. No existe la salvación individual. Pero en el caso de la pandemia, existe la mejoría individual momentánea, cuya duración depende de las posibilidades de mantener alejados a los infectados, algo que la globalización económica impide sostener de manera indefinida. Al descubrirse ante una amenaza sin precedentes, podía aflorar lo mejor de la naturaleza humana. Pero las vacunaciones de privilegio, las fiestas clandestinas, las migraciones vacacionales y las disputas por mayores ganancias y posicionamientos de liderazgo mundial, muestran el rasgo oscuro que hizo afirmar a Hobbes que “el hombre es el lobo del hombre”. El Papa Francisco lo resume en el reclamo de una justa distribución de las vacunas. Pero no se trata sólo de justicia distributiva. Se trata de lógica pura. Un devastador enemigo común impone alianzas tan impensadas como indispensables. Desde su irrupción, el coronavirus fue visto como un “enemigo invisible” que ataca a la humanidad. Para enfrentar a un enemigo común, lo lógico es un frente común. Pero las superpotencias convirtieron la pandemia en otro escenario de sus competencias por el liderazgo mundial. Trump habló de “virus chino”, haciendo de la pandemia un arma para atacar a China. Pero el gigante asiático, que lo cuestionó por lanzar esos golpes bajos, bautizó «china a las vacunas que creó. Sinovac es el nombre del laboratorio que la produce pero significa vacuna china. Otra es Sinopharm. El prefijo “sino”, más que al país en sí, hace referencia a “lo chino”, es un concepto cultural que alude a todo lo producido en China. Mientras las potencias más ricas de Occidente acumulan vacunas sin pensar en el desabastecimiento del resto del mundo, Vladimir Putin convierte la vacuna del laboratorio Gamaleya en instrumento de propaganda nacionalista y en ficha del tablero geopolítico. Por eso en lugar de llevar el nombre de la prestigiosa institución científica que la creo, la vacuna se llama Sputnik, evocando a la primera victoria rusa contra Estados Unidos en la carrera espacial, cuando puso en órbita el primer satélite en 1957. Llamarse vacuna Gamaleya apuntalaría la confianza que merece ese instituto cuyo prestigio tiene origen en el siglo XIX. La competencia entre superpotencias, en lugar de la lucha mancomunada contra un enemigo común, señala que la humanidad está en riego de apartheid sanitario.Observación de AgendAR:

El planteo moral que hace la revista Noticias y que nosotros reproducimos es válido. Y, lamentablemente, debemos agregar que es realista, al menos para este año y probablemente para el siguiente. Es previsible que los países piensen -como la mayoría de los seres humanos- que «caridad comienza por casa». Por la familia de uno, los compatriotas de uno… Y también debemos esperar que las naciones que cuenten, ahora en el futuro cercano, con disponibilidad de vacunas las usen como instrumento de «poder blando». Pero los hechos que se mencionan arriba también son ciertos. El coronavirus y sus nuevas cepas serán una amenaza hasta que una gran mayoría de la raza humana esté vacunada. Sólo así será derrotado, como lo fue la viruela. Pero falta todavía para que los Estados nacionales estén en condiciones de aceptar esta lógica y obrar en consecuencia. Hasta entonces, conviviiremos -probablemente por largo tiempo- con nuevas fronteras sanitarias.Un tercio de los contagiados de coronavirus sufre problemas neurológicos o psicológicos posteriores

Un estudio publicado en la revista especializada The Lancet Psychiatry analizó los expedientes electrónicos de 236.379 pacientes afectados por coronavirus y concluyó que el 34% presentó secuelas en sus psiquis en los seis meses siguientes a la infección.