Jeff Bezos ofrece 2 mil millones de dólares a la NASA para cubrir el contrato por la sonda lunar

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ofreció este lunes 26 a la NASA hacerse cargo del pago de 2.000 millones de dólares a cambio de un contrato para que su empresa Blue Origin construya el módulo de descenso con el cual volver a la Luna. Es el que la agencia espacial estadounidense concedió este año a su rival SpaceX, la empresa de Elon Musk.

El contrato por un Sistema de Aterrizaje Humano (Human Landing System), por unos 2.900 millones de dólares, fue otorgado a la firma rival SpaceX en abril. Pero Blue Origin y una tercera firma, Dynetics, protestaron esa decisión ante la oficina de Transparencia del gobierno estadounidense. Estados Unidos busca regresar a la Luna para 2024 bajo el programa Artemis y espera utilizar las lecciones aprendidas en esta misión para preparar una misión tripulada a Marte en la década de 2030.

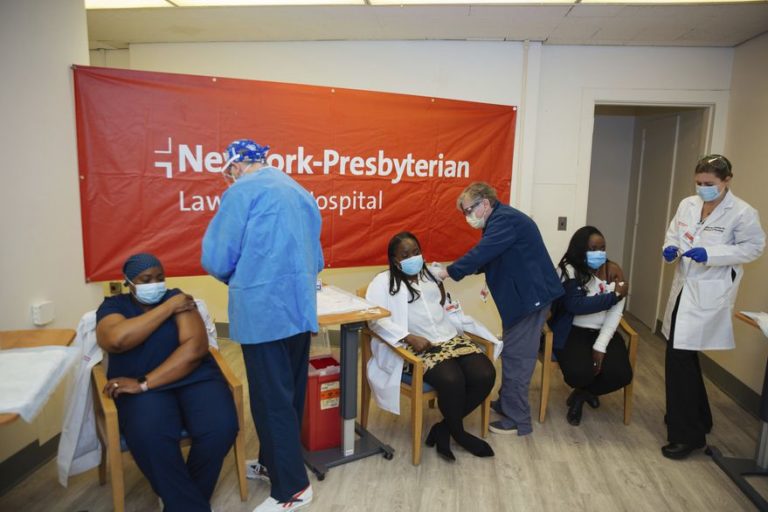

Una investigación en EE.UU. ofrece indicios que las personas vacunadas pueden transmitir la variante Delta

Una nueva investigación en Estados Unidos sostiene que las personas vacunadas pueden transmitir la variante Delta. Estos casos son raros y las personas no vacunadas representan la mayor parte de la transmisión del virus. Pero los nuevos datos sugieren que incluso las personas completamente inmunizadas pueden ser vectores de la enfermedad.

Según la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), expresó: “Una nueva investigación mostró que las personas vacunadas infectadas con la variante delta portan enormes cantidades del virus en la nariz y la garganta”. El hallazgo contradice lo que los científicos habían observado en personas vacunadas infectadas con versiones anteriores del virus, que en su mayoría parecían incapaces de infectar a otros. No obstante, este estudio concluye que las personas vacunadas que contraigan la variante Delta pueden ser tan contagiosas como las personas no vacunadas, incluso si no tienen síntomas. Esta investigación fue difundida e impulsó a que el Gobierno de Estados Unidos decretara que las personas inmunizadas deberán volver a usar barbijos en interiores, especialmente en las partes del país donde están aumentando las infecciones.Comenzó el proceso de extensión de vida útil de Atucha I, tras 47 años en operación

La Central Nuclear Atucha I inició la etapa final del proceso de extensión de su vida útil, tras 47 años de funcionamiento, una obra que demandará una inversión de US$ 300 millones y que permitirá extender su operación hasta más allá del 2040 con sus actuales 350MW (megavatios) de generación, sin dejar de lado la posibilidad de repotenciarla un poco más.

«Atucha I tiene que parar en 2024 y necesitábamos iniciar el proyecto de extensión de vida ya porque hay que empezar a fabricar lo que hay que reemplazar. Y ese proceso acaba de comenzar con la designación de la gerencia de proyecto», anunció el presidente de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez. El histórico directivo que presidió la empresa entre 2005 y 2014, se refirió a los planes de un sector estratégico «después de un periodo en el cual el plan nuclear fue raleado», que es la síntesis de Antúnez sobre los cuatro años de la gestión Cambiemos. «Tenemos este proyecto muy grande que es la extensión de vida de Atucha I, una obra que vamos a ofrecer a la industria nacional para poder participar hasta que llegue el momento del pleno funcionamiento del Proyecto Nacional«, tal como se conoce a la quinta central argentina, de uranio natural según nuestro medio siglo de tradición tecnológica, y de tubos de presión (como la planta cordobesa de Embalse). Esta elección supone supone una inversión inicial hasta un 50% más barata que cualquier central con recipiente de presión, y fabricación nacional de prácticamente todos los componentes críticos. Y además, lo principal, elementos combustibles 100% nacionales. Antúnez destacó la participación de las empresas locales de larga experiencia en la industria nuclear: «Cambiamos la forma de hacer la obra porque la idea de la administración anterior era concretar el proyecto con una fortísima participación extranjera: nosotros lo haremos al revés». «Lo vamos a hacer con tecnología nuestra y a la par de otra obra muy importante que es el almacenamiento en seco de los combustibles gastados. Ambos proyectos están en el orden de los 300 millones de dólares cada uno, que esperamos gastar en pesos». La afirmación tiene sustento en la experiencia adquirida tanto en la terminación de Atucha II, que salió el equivalente de unos 3.400 millones de dólares, y se concretó en un 93% con componentes y partes nacionales, pagadas en pesos. «Aquel fue un fenómeno irrepetible por el caso muy particular de que todo lo importado estaba almacenado. Pero cada uno de los dos proyectos en marcha va a tener mucho mas del 50% de componente nacional», aseguró. Si bien la primera central atómica argentina detendrá sus 350 Mw de generación en 2024 durante 25 meses, el proyecto de la extensión de vida debe comenzar 3 años antes para planificar los requerimientos y los aspectos que se podrían modificar para hacer más eficiente el próximo período de vida. Éste podrá alcanzar entre los 15 y los 20 años de operación continua a partir de su regreso a servicio activo. «No tenemos previsto sumarle potencia porque ya Atucha I, que es la mitad de Atucha II y Embalse (en potencia instalada), ha sido una maravilla: se diseñó para 250 MW (instalados), y ya durante la construcción se comenzó a subir la potencia (con mejoras de diseño e instalación) y medio siglo después está entregando 350 MW, que veremos si es su límite técnico«, detalló el presidente de NASA. La Central Nuclear Atucha I, llamada «Presidente Juan Domingo Perón», inició su construcción en junio de 1968 y se convirtió en la primera central nuclear de potencia de América Latina, al ser conectada al Sistema Eléctrico Nacional en marzo de 1974 ya con 320 MW eléctricos. A lo largo de su vida operativa fue recibiendo mejoras en termohidráulica que fueron mejorando esa potencia hasta los 350 MW eléctricos actuales. La potencia bruta es realmente de 364 MW, pero la planta debe gastar una parte de la electricidad que genera en darle potencia a sus bombas de refrigeración y otros sistemas de control. Pero lo que más cambió fue el «quemado», es decir la capacidad de generar más MWh (megavatios/hora) con la misma cantidad de combustible. El uranio natural tiene apenas un 0,71% del elemento físil que entra en fisión nuclear, el isótopo 235, el resto es todo isótopo 238, no fisionable. Con un enriquecimiento progresivo y minimalista del combustible de entre 0,72 y 0,85%, se logró pasar de un quemado de 6.000 MW/día/tonelada a 11.000 MW/día/tonelada. En esta movida brillaron las gerencias clave de la Comisión Nacional de Energía Atómica: la de Combustibles y la de Materiales. Atucha I fue la primera central de uranio natural del mundo en prácticamente duplicar su quemado con un enriquecimiento muy leve. Es un paso gigante hacia un uso más ahorrativo del uranio, una disminución de la minería y una minimización del volumen de combustible gastado a gestionar. Otros países con centrales de uranio natural -Canadá, la India, Corea, China, Rumania- estudian iniciativas semejantes, pero habrá que adaptarlas a la tecnología de tubos de presión, que terminó siendo la dominante con este tipo de combustible. Nuestras Atuchas I y II son las únicas plantas de uranio natural con recipiente de presión en todo el mundo, dos prototipos. Desde que la inauguró el propio presidente Perón, la planta, que en los ’70 todavía era la unidad de generación más potente del Sistema Argentino de Interconexión, le inyecta energía con una disponibilidad superior al 80%, algo que sólo logran hacer las centrales nucleares… y no todas. Sólo las muy bien diseñadas y muy robustas. Está en la barranca de la margen derecha del Río Paraná de las Palmas, a 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Lima, partido de Zárate. Si bien es la primera central argentina, todos sus sistemas de seguridad están actualizados al estándar «post-Fukushima» del Organismo Internacional de Energía Atómica, y cumplen con las exigencias locales e internacionales. Como dato para pensar, las exigencias locales son MÁS severas.Una sudestada en Mar del Tuyú derrumba una casa y muestra qué significa «cambio climático»

Daniel E. Arias

ooooo

La provincia de Buenos Aires verá todo un surtido de problemas hídricos. El Plata –según el Dr. Roberto Kokot, geomorfólogo de costas de la UBA- se habrá adueñado de la barrosa ría del Tuyú y sus mareas romperán algunas decenas de kilómetros en lo que hoy es “tierra adentro”. El estuario acrecido y su oleaje recrudecido provocarán la pérdida de muchos otros terrenos costeros bajos entre Punta Piedras y la ciudad de La Plata, con buena parte de sus construcciones. Aún sin tormentas agravantes, las costas muy bajas suelen retroceder entre uno y diez metros por cada centímetro de ascenso marino, y éste pasó de subir 2,1 a 3,4 mm./año desde los ’70. Por ello, las reservas faunísticas de la Bahía de Samborombón (a mano izquierda de la ruta 11 cuando uno va hacia Pinamar), volverán a ser río: así se perderá el hábitat final de los 300 últimos ciervos pampeanos. Y se perderán otros hábitats, pero humanos: dentro de pocas décadas las ciudades balnearias -especialmente las del Municipio de la Costa- habrán tenido que optar entre decirle adiós a sus playas –su mayor industria- o arrancar las primeras líneas de manzanas costeras y volver esos terrenos a su estado natural de médanos. Inevitablemente, vendrán constructoras a ofrecer espigones, como si sirvieran de algo. Las playas de Miramar, donde en los ’60 se podía aterrizar con una avioneta y hoy son una ringla discontinua de «playas de bolsillo» artificiales por las que es imposible pasear, dan fe de que el Atlántico puede más. Al arrasar los médanos empezó a desaparecer la playa. Habría que reconstruir los médanos como se pueda. Nada fácil: falta arena en todo el mundo. Existe una maffia de la arena de calidad constructiva, y robos de arena ya no entre municipios sino entre países. Algunas ciudades costeras que literalmente se avalanzaron sobre la playa ahora deben retroceder tierra adentro y sacrificar manzanas. Habrá que ver caso por caso cuántas cuadras. Esta elección drástica deberá hacerse, según el Dr. Jorge Codignotto, otro geomorfólogo de costas de la UBA y el CONICET, no tanto para defender la playa propia de otras playas vecinas y competidoras sino del Atlántico, que ya se mete ciudad adentro con las sudestadas, removiendo arena y demoliendo la edificación frontal porque la deja en el aire. Esto ya se vió de sobra en San Clemente y Santa Teresita en 1993 y en 2004. “La frecuencia anual de tormentas desastrosas aumentó a siete eventos anuales en las tres últimas décadas”, confirma desde la climatología el Dr. Vicente Barros de la UBA, referencia internacional en su materia, y añade: “También vemos un aumento en la penetración de sus efectos en tierra firme. Ocurre que desde los ’70 se nos corrió 200 kilómetros hacia el Sur el anticiclón del Atlántico, con sus altas presiones. De modo que cada vez nos llega menos viento Oeste, pero cada vez sopla más desde el mar. En suma, el Río de la Plata va a estar cada vez más alto por dos causas: el aumento mundial de nivel marino, y la mayor presión del viento”. Pero parte de los problemas hídricos bonaerenses vendrán no tanto desde el frente estuarial y marítimo como desde la retaguardia continental. Las lluvias, más frecuentes y copiosas, tenderán a dejar extensiones cada vez mayores de la Depresión del Salado (una quinta parte de la superficie bonaerense) en estado de “encharcamiento” casi continuo. Eso es inevitable debido a la menguada pendiente de esos terrenos (1 milímetro por kilómetro, e incluso menos). Ya hoy esos campos viven jaqueados por el crecimiento de las lagunas existentes y la formación de otras nuevas. Sólo las sequías provocadas por los ciclos «La Niña» detienen (brevemente) esta tendencia. El cambio climático supera en velocidad al cultural. Así, es frecuente que las inversiones de infraestructura se sigan haciendo para el clima promedio de todo el siglo XX. En realidad, lo correcto para saber cómo vendrá de lluvias o nivel marino del siglo XXI es tomar en cuenta únicamente los últimos 30 o 40 años, el momento en que el recalentamiento global alcanzó su actual fase aguda. Todo plan ingenieril de regulación artificial de las inundaciones del Río Salado tiene en contra no sólo el aumento del nivel marino, sino la morfología del terreno y el nuevo perfil pluvial de la Pampa Húmeda. Los modelos matemáticos de clima distan de ser perfectos. Sin embargo, según Barros, los cuatro mejores del mundo muestran que para todo el planeta los cambios de los últimos tres decenios no tienen vuelta previsible, y probablemente se intensificarán. En la llanura chacopampeana se expresaron como mayores lluvias y temperaturas mínimas más altas. Para muchos fue buena noticia (agricultura en lugar de ganadería) y para otros mala (inundaciones). El hecho es que ésta y las próximas muchas generaciones de rioplatenses no volverán a ver el clima comparativamente más seco y frío que rigió hasta 1970. “La Argentina hizo plata con la ampliación del área cultivada –dice Barros-, pero paga y pagará pérdidas graves en sus costas”. “Y las pérdidas van a ser mucho mayores –añade Codignotto- si seguimos invirtiendo en infraestructura pública destinada a ser destruída rápidamente por el mar, o permitiendo obras y acciones que agravan la erosión de costas. El cambio es dramático, y los que legislan o gobiernan no se dan cuenta de que estamos en una realidad nueva, y de que llegó para quedarse”. ————————————————————————————————— Pasaron 17 años desde que se publicó esto. En la península de Florida, EEUU, se derrumban edificios incluso tierra adentro. Aquí se han eliminado más médanos y las sudestadas se han vuelto más y peores, así como buena parte de las playas a lo largo de los 1800 km. de costa provincial se tornaron más angostas. Ya no son los intendentes y concejales los que deben decidir un retroceso ordenado de sus ciudades y demoler los frentes urbanos que invadieron las playas. Ahora se está encargando el mar.Los ministros de salud de todo el país ajustaron el plan de vacunación para adolescentes

Carla Vizzotti encabezó una reunión con sus pares de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Abordaron la situación epidemiológica y la inmunización de los menores de 12 a 18 años.

En una reunión con los responsables de salud pública de todos los distritos del país se repasó la situación epidemiológica nacional, los avances del Plan de Vacunación contra la COVID-19 y los detalles de la inmunización de los grupos de adolescentes de entre 12 y 17 años que serán priorizados.

El Ministerio de Salud de la Nación reveló el viernes pasado haber tomado la decisión de sumar a los integrantes de este grupo etario, que tengan algún factor de riesgo, al Plan Estratégico de Vacunación. Lo hizo cuando técnicos de la Agencia Europea de Medicamentos le dieron la aprobación oficial a la vacuna del laboratorio Moderna para su uso de emergencia en menores de entre 12 y 17 años. La decisión es comenzar a vacunar a adolescentes argentinos de entre 12 y 17 años con comorbilidades, un grupo poblacional estimado en 900 mil personas, que completarán su esquema con 1,8 millones de dosis. Otra de las decisiones fue priorizar el completar los esquemas de vacunación para, en agosto, llegar al 60 % ciento de toda la población de 50 años o más cubierto con las dos dosis. ¿Qué razones explican esta decisión de salud pública? «A lo largo del año y medio de pandemia fuimos comprobando que el impacto sobre la salud de chicos y chicas menores de 18 años fue más leve de lo que esperábamos. En pediatría las cifras de internados son de alrededor del 2% de los casos, una tasa menor a las cifras de internación en adultos», explicó la doctora Gisela Martinchuk, coordinadora de Neumonología Pediátrica en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y consultora del comité de neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría.la tasa de mortalidad entre menores de 18 años con test positivo, es muy baja: el 0,09 %.Estas cifras de bajo riesgo son una tendencia global: las estadísticas marcan que aunque 1 de cada 9 infecciones se registran en menores, apenas el 2% de este grupo debe ser hospitalizado. Y un paper (en preprint) citado por la revista Nature y que analizó estadísticas públicas de Inglaterra, concluyó que, de entre todos los chicos ingleses con resultado positivo en el test COVID-19, el 99,995% sobrevivió. Eso significa que, en dicho país, la tasa de mortalidad para este grupo etario alcanza a los dos casos por millón. La conclusión que resalta el estudio es que, en menores, el SARS-CoV-2 es «muy raramente» una enfermedad fatal, incluso considerando niños con comorbilidaes». En la Argentina la experiencia es similar. Según los especialistas locales los jóvenes y niños internados suelen ser pacientes con alguna comorbilidad o enfermedad crónica. Pero, incluso en estos grupos -según Martinchuk- la mayoría atraviesa la enfermedad con sintomatología de poca gravedad. Y la experta recordó que, en Argentina, «la tasa de mortalidad entre menores de 18 años con test positivo, es muy baja: el 0,09 %». Ante este panorama, ¿cómo organizar la vacunación pediátrica? «A la hora de analizar la inmunización de los grupos de adolescentes, la Organización Mundial de la Salud recuerda el compromiso de equidad: puede ser injusto que algunos países vacunen a los grupos menos impactados, mientras que otras naciones no comenzaron siquiera a inmunizar a sus adultos mayores. Por eso no recomienda todavía la vacunación generalizada«, reflexionó la doctora Iris Aguilar, directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología (SAVE). Según Aguilar, también integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), tras la donación del laboratorio Moderna, Argentina debería priorizar la vacunación de menores de 12 a 17 que padezcan comorbilidades, pero a las que previamente habrá que definir en detalle. «En ese grupo, que tiene mayor riesgo, veremos un impacto positivo». Sin embargo, cuando se culmine de vacunar a esta población-objetivo en adolescentes -que también debería incluir a sus convivientes y cuidadores directos-, extender la prevención a otros grupos de jóvenes sanos, será algo que «deberemos analizar teniendo en cuenta la recomendación de la OMS que no es menor», dijo Aguilar. ¿Qué comorbilidades deberían incluirse? Según Aguilar entre las patologías preexistentes que ameritarían la vacunación de este grupo figuran cardiopatías, diabetes, obesidad, fibrosis quística y asmáticos graves. Y habrá que detenerse en detalle a analizar cuáles patologías oncológicas y algunas otras “raras”, como ciertas nefropatías y cirrosis. También habría que incluir a adolescentes con alguna discapacidad intelectual o motora, parálisis o trastornos que les dificulte cumplir con las medidas de prevención como el uso de barbijo y el distanciamiento. Otro gran estudio, aún en forma de preprint, pero también citado en la revista Nature, combinó en un metanálisis los resultados de 81 publicaciones científicas de todo el mundo para determinar cuáles eran las comorbilidades asociadas a la internación y a los cuidados intensivos en grupos de menores. Lo que encontró es que las comorbilidades más comunes en estos casos eran las afecciones cardíacas y neurológicas y los que tenían dos, o más, comorbilidades concurrentes. También a los individuos con obesidad. Y concluyó que la vacunación preventiva debería ser priorizada para estos grupos de infantes y de adolescentes. En la reunión, el listado de patologias de menores que serán priorizados quedó definido de esta manera:

- Diabetes tipo 1 o 2.

- Obesidad grado 2 y 3.

- Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

- Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

- Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave.

- Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea.

- Hospitalizaciones por asma.

- Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

- Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

- Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y células hematopoyéticas.

- Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

- Personas con tuberculosis activa.

- Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

- Síndrome de Down.

- Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

- Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

- Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

- Personas con carnet de discapacidad vigente.

- Personas con pensión de ANSES por invalidez.

- Personas con pensión de ANSES por trasplante.

«Buenos Aires no tiene problemas de agua por la bajante del Paraná. Pero sí otras provincias»

Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación aseguró que el suministro de agua en el Área Metropolitana estará garantizado. Y que en la emergencia hídrica se busca atender cuatro dificultades: el faltante de agua potable, el de generación hidroeléctrica, la reducción de la navegabilidad y potenciales incendios forestales.

La mayor bajante del río Paraná en 80 años reducirá las ventas externas del principal complejo exportador argentino, el de los granos, aceites y harinas de soja y maíz, en US$ 315 millones de marzo a agosto, según los cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario. En esa ciudad y sus alrededores se embarca la mayoría de las exportaciones agrícolas del país, que comienzan a navegar por el Paraná en su trayecto al mundo. Pero uno de los asesores de la BCR, el doctor en ciencias atmosféricas José Luis Aiello advierte que el periodo de bajas precipitaciones sólo comenzará a revertirse a fines de septiembre. Y no sólo este poderoso sector generador de divisas está afectado: también las centrales eléctricas y las producciones más modestas como la pesca artesanal. Y además la sequía de uno de los principales ríos de la Argentina eleva el peligro de incendios forestales y pone en jaque el abastecimiento de nada menos que el agua potable en algunas localidades del interior. Por todo eso, el Gobierno decretó la emergencia hídrica por 180 días para que diversos ministerios y organismos estatales adopten medidas extraordinarias de asistencia. Su viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, explicó el detalle de la medida en conversación telefónica. ¿En qué consiste la medida? El decreto dura 180 días, es por la emergencia. Porque acá hay dos grandes planos en los que actuar: uno es la emergencia y el otro es el diseño de esquemas de manejo de la cuenca para afrontar situaciones que van a venir más seguido sin tener que declarar otra emergencia. La declaración del estado de emergencia actual da herramientas a distintas áreas de gobierno como el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Energía para intervenir e invertir. En primer lugar, hay que garantizar el agua potable en cantidad, porque hay poblaciones en las que el río les quedó abajo del caño, y en calidad, porque las bajantes suelen venir con cianobacterias. No todas las empresas de agua corriente tienen para la tecnología para tratarlas. En segundo término, Yacyretá y otras centrales eléctricas están con dificultades para operar. Tercero, hay un impacto en la navegabilidad. Y cuarto, el riesgo de incendios forestales, porque normalmente durante las sequías hay avances de la frontera agropecuaria. Productores prenden fuego las zonas antes inundadas, les ponen un terraplén para evitar futuras inundaciones, se seca el humedal y después lo usan para ganadería o agricultura o lo venden. ¿El área metropolitana de Buenos Aires corre riesgo de quedarse sin agua potable? Buenos Aires, por lo pronto, aparentemente no. Por lo que hablé con AySA, no hay problemas de cantidad ni calidad. La empresa ya afrontó el problema de las cianobacterias en 2020. ABSA (Aguas Bonaerenses, que abastece a 89 localidades de la provincia) tampoco tendría problemas, pero sí hay en algunas provincias. Algunas empresas provinciales que toman agua de afluentes del Paraná lo tienen. ¿Cuáles? No voy a dar el dato para no causar alarma. ¿Cómo pueden abastecer de agua a esos lugares? Con tecnología. Estamos trabajando con el Enhosa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) para suministrar bombas de agua que operan en profundidades especiales a las que normalmente no se llega. Si con eso no alcanza, iremos con camiones cisterna, pero agua no va a faltar. Pero ahora no hay riesgo de falta de agua, pero puede ocurrir si continúa la bajante. Expertos consultados por la Bolsa de Comercio de Rosario advirtieron a mediados de julio que el problema seguirá tres meses más… Nuestra información es que es la bajante más pronunciada y más larga en los últimos 80 años. Ya lleva un año y medio y proyectamos que seguirá hasta fin de año. Recién a fin de año comenzará a revertirse. Hay pronósticos de lluvias para septiembre en la alta cuenca. El río tiene ciclos y esta bajante es producida por la sequía del sur de Brasil de los últimos dos años. También incide el cambio climático, que produce sequías e inundaciones más fuertes. También inciden la deforestación y la pérdida de humedales, que son como una esponja para retener agua cuando no hay humedad. Los humedales fueron destruidos prácticamente en toda la cuenca. También influye el manejo de los caudales de las represas. Brasil tiene 50 represas aguas arriba, el Paraná es un río híperrepresado. Pero con esto no quiero decir que Brasil es malo y nos cierra la canilla. Esto es un problema multicausal que muestra la dificultad de la administración de un río con un caudal regulado. ¿Cómo resolverán el problema de la navegabilidad? Es una cuestión logística para ver cómo se reduce al mínimo. El resto se trasladará por otras vías. Transporte establecerá un régimen de prioridades porque se angostó la navegabilidad a sólo el canal dragado con mayor profundidad. ¿Y qué pasa con la energía eléctrica? Hay que traer energía de otras fuentes del sistema interconectado nacional para reemplazar lo que van a dejar de ofrecer Yacyretá, Salto Grande y Atucha, porque la central nuclear se refrigera con aguas del Paraná. ¿Qué harán para evitar los incendios forestales? Nuestro ministerio ya desplegó entre 30 y 40 brigadistas en las zonas del Delta, cerca de Rosario, en Entre Ríos y San Pedro, que actúan como base para controlar eventuales incendios. También se dispone de medios aéreos. También hay sectores económicos más informales como la pesca artesanal que están siendo afectados y temen quedar excluidos de las ayudas… Hay muchas economías locales afectadas, que ya venían afectadas por la pandemia. El Ministerio del Interior está trabajando en identificarlas. Muchas veces se discute lo ambiental como una entelequia, como si el «defendamos los humedales o los bosques nativos» fuese por algo decorativo. Cuando pasa esto, vemos las consecuencias de no proteger el ecosistema, no sólo porque los humedales y los bosques son bonitos sino por las profundas consecuencias negativas que trae destruirlos.Nieva en Brasil. ¿»El día después de mañana», sería hoy?

No es sólo en São Francisco de Paula, una pequeña y hermosa ciudad cerca de Gramado. También allí, y en otras ciudades de la Serra Gaúcha, como Caxias do Sul, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Marau y Farroupilha, en el estado de Río Grande del Sur. En São Francisco de Paula alcanzó para hacer algunos muñecos de nieve. No es lo habitual, claro, pero en algunos años, en las altas planicies de los Estados del sur de Brasil se sorprenden con nevadas. El hecho es que la característica inmediata del cambio climático que atravesamos no es el calentamiento global, o no en todas las regiones. La experiencia que vivimos en estos años es que los fenómenos meteorológicos extremos, que eran muy raros, se están haciendo más frecuentes.TEMPO | Muita neve em São Francisco de Paula com acumulação. Vídeo de Davis Pinheiro. pic.twitter.com/oLg4cnJ96L

— MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

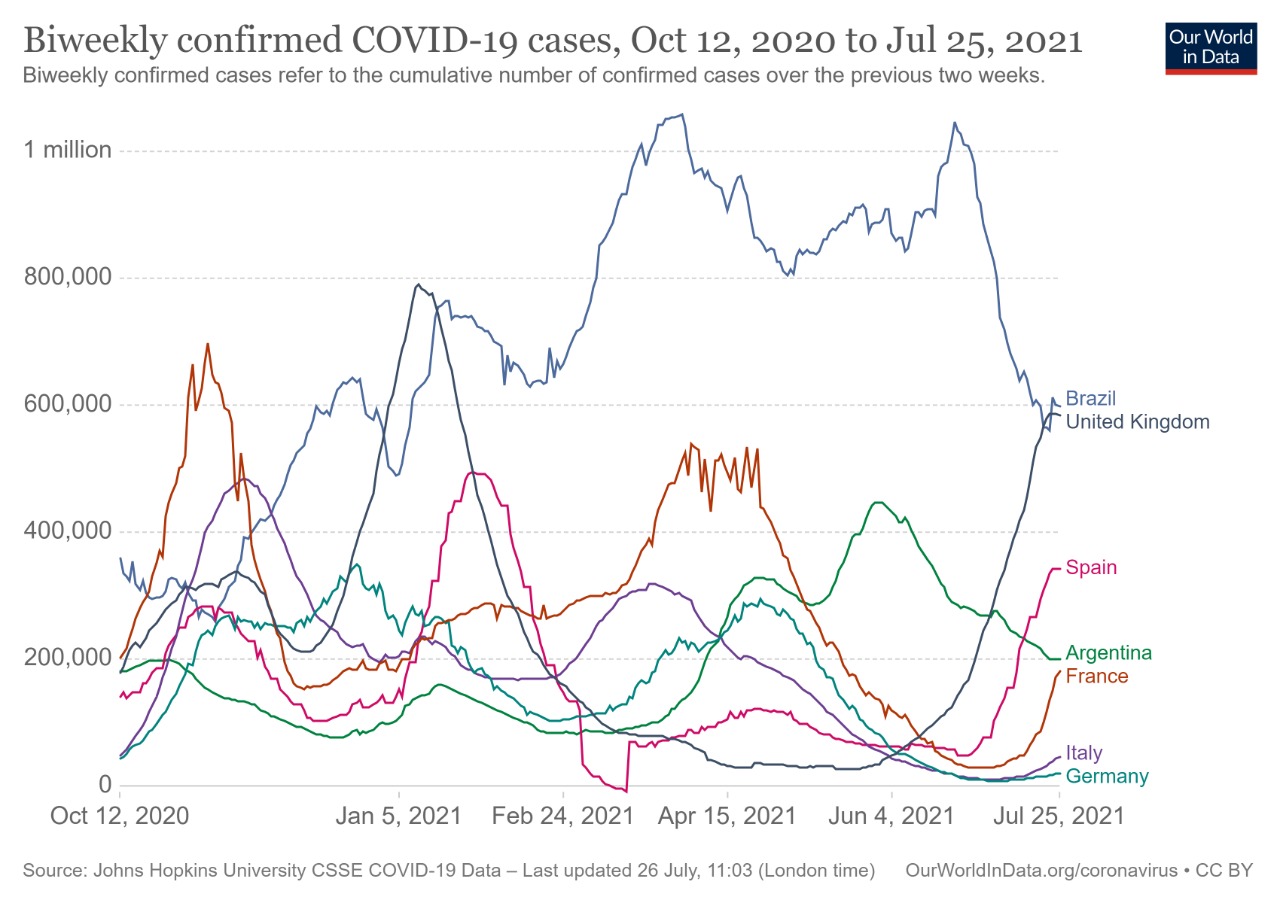

Gráficos sobre la gestión de la pandemia en Argentina

Casos confirmados quincenales de covid, del 12 de octubre de 2020 al 25 de julio de 2021, en Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Gran Bretaña e Italia.

(Casos confirmados quincenales, se refiere al número acumulado de casos confirmados durante las dos semanas anteriores).

Casos confirmados quincenales de covid, del 12 de octubre de 2020 al 25 de julio de 2021, en Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Gran Bretaña e Italia.

(Casos confirmados quincenales, se refiere al número acumulado de casos confirmados durante las dos semanas anteriores).

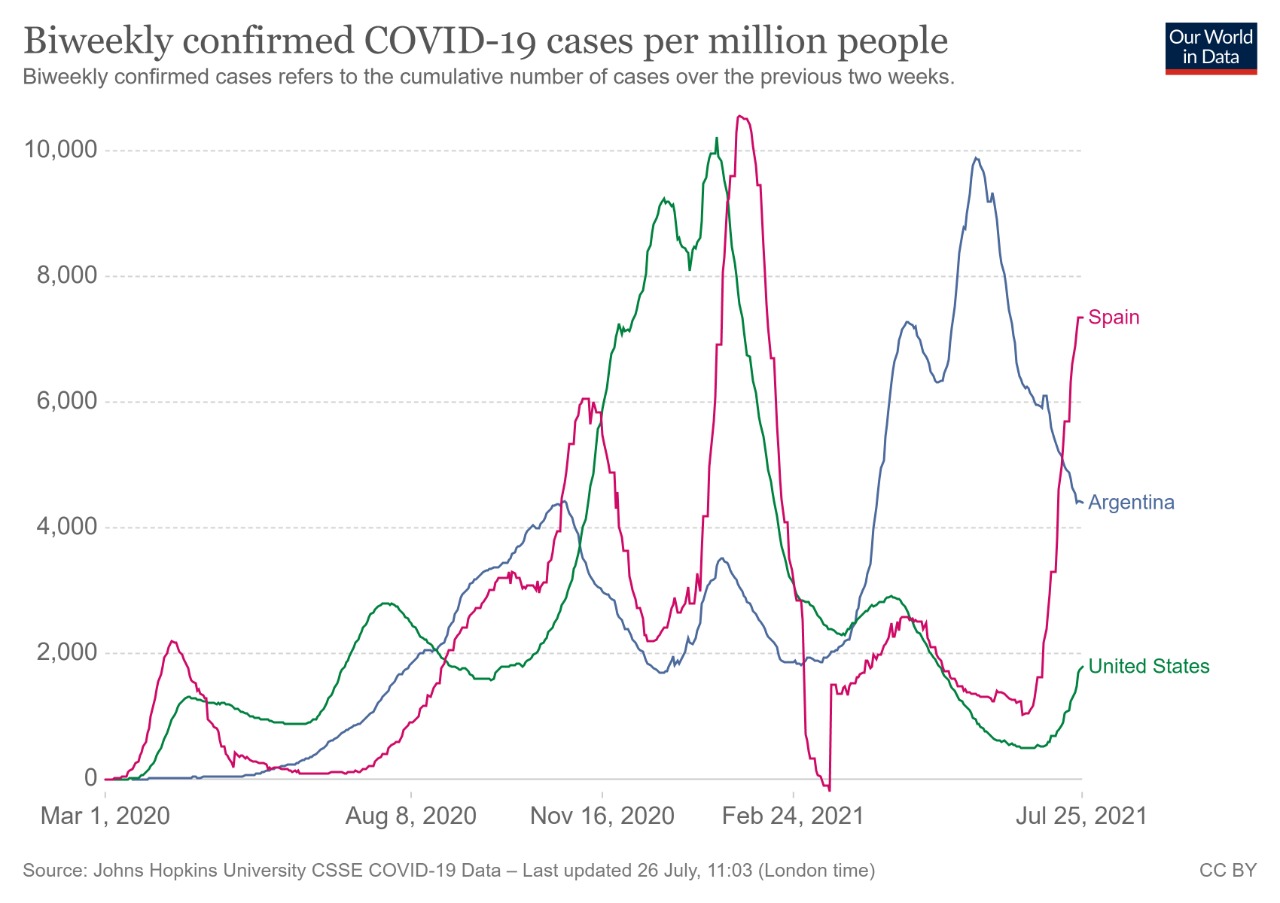

Casos confirmados quincenales de covid, por millón de habitantes, del 12 de octubre de 2020 al 25 de julio de 2021, en Argentina, España y Estados Unidos.

Casos confirmados quincenales de covid, por millón de habitantes, del 12 de octubre de 2020 al 25 de julio de 2021, en Argentina, España y Estados Unidos.

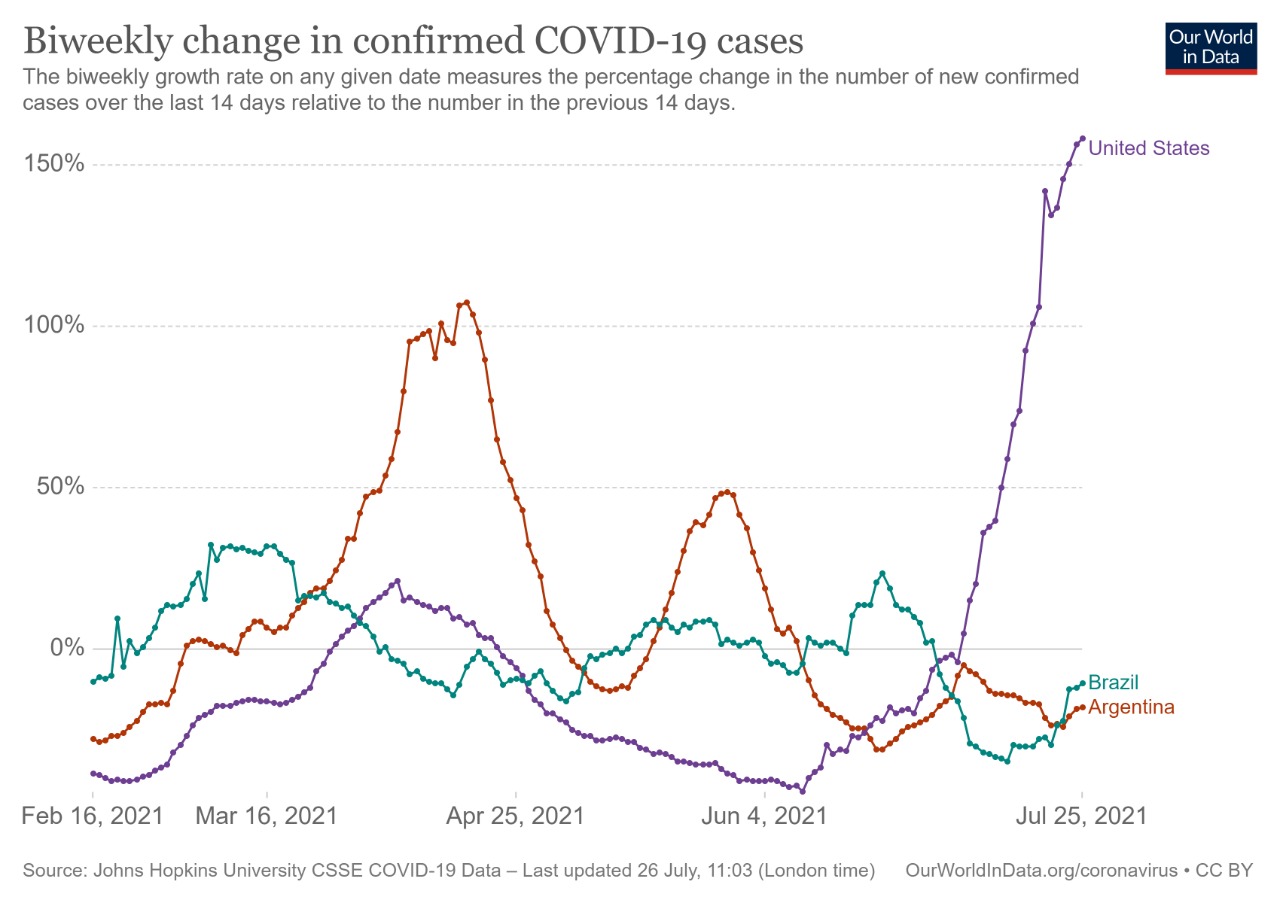

Cambios quincenales en los casos de covid, en Argentina, Brasil y Estados Unidos.

(Este índice se refiere a la relación entre el número de casos en una quincena, con el número de casos en la quincena previa).

En el último gráfico, los números oficiales de Brasil sencillamente no son creíbles, como observan desde hace un año las principales universidades federales. Pero lo llamativo es la curva de incremento de casos en EE.UU. que se eleva como una serpiente atacando.

Ese aumento de contagios en las últimas semanas nos advierte de dos factores que se potencian entre sí.

El primero, es ese tercio de población estadounidense reacia a toda vacunación, bastante concentrada en los condados y estados republicanos. El segundo es la irrupción de la variante Delta del covid, entre 1000 y 1600 veces más contagiosa que la Wuhan original, que sobre esa base poblacional está extendiéndose vertiginosamente por ese país.

Empieza a no haber excusas para que al menos una o dos vacunas nacionales (la de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, la de la Universidad Nacional de La Plata, UNLP) no estén en estudios de fase con humanos. La de la UNSAM tiene terminados hace medio año sus estudios preclínicos. De haberse licenciado este invierno, nos encontraría mucho mejor parados, como país, ante la irrupción de la variante Delta, que con la población a medio vacunar, y según se ve en EEUU, puede ser explosiva.

Entre otras cosas, porque ambas fórmulas mecionadas, porque su tecnología es clínicamente muy segura e industrialmente muy fácil de fabricar a gran escala. Son vacunas a proteínas recombinantes, similares a las fórmulas anti-hepatitis B o la anti-virus del papiloma humano, probadas hace décadas con éxito. Y costarán en pesos, no en dólares. Si el Ministerio de Salud las deja existir, claro está.

Este tipo de vacunas servirían de refuerzo para la población ya inmunizada. Pero además, al no ser codificantes, podría proteger sin problemas a los grupos más de riesgo (población inmunodeprimida, embarazadas, niños).

La delta se viene, y nos están faltando vacunas propias.

Cambios quincenales en los casos de covid, en Argentina, Brasil y Estados Unidos.

(Este índice se refiere a la relación entre el número de casos en una quincena, con el número de casos en la quincena previa).

En el último gráfico, los números oficiales de Brasil sencillamente no son creíbles, como observan desde hace un año las principales universidades federales. Pero lo llamativo es la curva de incremento de casos en EE.UU. que se eleva como una serpiente atacando.

Ese aumento de contagios en las últimas semanas nos advierte de dos factores que se potencian entre sí.

El primero, es ese tercio de población estadounidense reacia a toda vacunación, bastante concentrada en los condados y estados republicanos. El segundo es la irrupción de la variante Delta del covid, entre 1000 y 1600 veces más contagiosa que la Wuhan original, que sobre esa base poblacional está extendiéndose vertiginosamente por ese país.

Empieza a no haber excusas para que al menos una o dos vacunas nacionales (la de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, la de la Universidad Nacional de La Plata, UNLP) no estén en estudios de fase con humanos. La de la UNSAM tiene terminados hace medio año sus estudios preclínicos. De haberse licenciado este invierno, nos encontraría mucho mejor parados, como país, ante la irrupción de la variante Delta, que con la población a medio vacunar, y según se ve en EEUU, puede ser explosiva.

Entre otras cosas, porque ambas fórmulas mecionadas, porque su tecnología es clínicamente muy segura e industrialmente muy fácil de fabricar a gran escala. Son vacunas a proteínas recombinantes, similares a las fórmulas anti-hepatitis B o la anti-virus del papiloma humano, probadas hace décadas con éxito. Y costarán en pesos, no en dólares. Si el Ministerio de Salud las deja existir, claro está.

Este tipo de vacunas servirían de refuerzo para la población ya inmunizada. Pero además, al no ser codificantes, podría proteger sin problemas a los grupos más de riesgo (población inmunodeprimida, embarazadas, niños).

La delta se viene, y nos están faltando vacunas propias.

El gobierno destina $ 10 mil millones en créditos para incentivar la producción de carne a corral

En un anticipo de la presentación del Plan Ganadero, el Gobierno adelanta medidas para fomentar la producción de carne vacuna. El Banco Nación y el ministerio de Agricultura anunciaron el lanzamiento de una línea de crédito por hasta $10.000 millones en su primera etapa, que será destinada al engorde a corral con un tasa subsidiada por Agricultura del 25% y un plazo de 120 meses.

“El objetivo es contribuir, a partir de la asistencia crediticia, a incrementar la oferta de carne en un momento en el que el mercado es sensible a esta necesidad. Buscamos que los feedlots trabajen a pleno en su capacidad productiva y que incluso sumen más kilos en sus productividad lo que redundará en más carne para el mercado interno, como primer objetivo, y luego la exportación”, detalló en diálogo el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker. Está destinada a pequeños y medianos establecimientos dedicados al feedlot. Cada uno podrá obtener hasta $ 10 millones (unos $ 9.000 por cabeza de hacienda que sirven para cubrir media tonelada de maíz) a pagar en el fin del ciclo productivo, es decir a 120, meses con una tasa del 25%. Según las proyecciones de la cartera agropecuaria, puede alcanzar a un universo de 2.100 feedlots que actualmente están inscriptos en el SENASA. “Es indispensable incrementar el encierro en los feedlots para que haya mayor producción de carne y probablemente en una segunda etapa buscaremos incentivar un peso de faena mayor para sumar más kilos por animal. Esta iniciativa responde a una necesidad del mercado, que demanda más carne y también de los propios productores ganaderos. El Banco Nación y el ministerio de Agricultura vienen trabajando desde hacer larga data en proveer soluciones y oportunidades al sector. Además, estos créditos son la antesala de lo que será el Plan Ganadero en el que estamos trabajando que va mucho más allá del financiamiento al sector sino de una política integral y medidas concretas”, explicó el secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi. Solmi también hizo foco en la necesidad que tiene la Argentina de incentivar el agregado de valor en origen y el rol fundamental que cumplen este tipo de créditos para ese objetivo: “Actualmente la Argentina exporta dos tercios del maíz que produce mientras Brasil importa el grano porque no le alcanza lo que produce para transformarlo en carne o leche. Es fundamental el agregado de valor y el círculo virtuoso para la economía que se genera en torno a eso. Incrementar el encierro en los feedlots es clave en este esquema”. En su informe de julio, la Cámara Argentina del Feedlot (CAF) informó que la ocupación de los corrales de engorde se ubicaba en el 63,5% de la capacidad total. El gobierno ofrece una financiación generosa -cubriendo los costos de la invernada y el engorde- para aumentar la producción y bajar el precio de la carne. No es seguro que lo consiga: los precios de los alimentos están en alza en todo el mundo, y desenfrenadamente en Argentina. Pero es un mejor camino que restringir la exportación. Podrán acceder a esta línea de crédito todos aquellos productores que se encuentren inscriptos en el Registro Especial Bovinos Engorde a Corral con Confinamiento según la Resolución 329/17 emitida por el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).Macy´s vuelve a la Argentina como tienda digital. Y los comercios locales van a sentir el impacto

Macy´s era un lugar obligado para los argentinos que viajaban a Nueva York en los ´90, en tiempos del «dólar barato». Y ya estuvo en nuestro país como tienda online, hasta 2011. Pero ahora, a juzgar por las gacetillas que distribuye, Macy´s regresa como parte de una política de convertirse en una tienda global online, y los locales que permanezcan, en ciudades como Nueva York, serán símbolos físicos de una realidad virtual.

Hemos repetido en AgendAR que ésta es una nueva realidad en marcha, que la pandemia aceleró. Un gigante como Macy´s, probablemente contribuirá a imponerla.

«Una de las tiendas más visitada por argentinos entre las que operan en ciudades norteamericanas como Nueva York y Miami, Macy’s acaba de desembarcar en el mercado local de la mano de un proveedor de comercio electrónico. Tras haber cerrado un centenar de sus locales en su país de origen y enfocada en el desarrollo de sus operaciones on line para tratar de revertir años de caída de ventas y enfrentar los cambios de hábitos, la marca ofrecerá sus productos a los consumidoresa asociada con Tiendamía.com. No tendrá locales físicos: su mercadería llegará a los hogares argentinos mediante el comercio electrónico siguiendo el camino de otros importantes retailers locales que cambiaron sus formatosa. En el mundo Macy’s planea cerrar a lo largo de este año 45 tiendas como parte de un plan de reestructuración a tres años en el que está inmersa. La compañía está llevando a cabo un ajuste en su red de puntos de venta para concentrar recursos en los establecimientos más relevantes. Ya el año pasado, la cadena había anticipado la necesidad de cerrar hasta 125 tiendas para hacer frente a la crisis, afectando a 2.000 de sus empleados. Sólo ese año, la cadena cerró 30 de sus establecimientos en Estados Unidos. Además, entre 2022 y 2023 Macy’s planea echar el cierre a otros 80 puntos de venta con lo cual espera ahorrar alrededor de u$s1.500 millones. Como contrapartida, busca reforzar su canal online para elevar el volumen de ventas, acelerando el negocio virtual y su aplicación para móviles para elevar sus ventas. Considerada la tienda más grande del mundo, tiene su principal edificio en Herald Square, sobre la calle 34 y Sexta Avenida en Nueva York, a metros del Empire State. Sus principales competidoras en tamaño y fama son Harrods, en Londres y las Galerías Lafayette Haussmann de París. Entre los argentinos es una de las tiendas preferidas para hacer compras en Estados Unidos, por las diferencias de precios entre los productos que ofrece, obviamente cuando el tipo de cambio favorece los viajes de compras. De hecho, también fue muy utilizada para cerrar compras virtuales desde el 2011 hasta que en 2011 se estableció una restricción a las transacciones de este tipo. Antes de esa situación, Macys había abierto una tienda online para Argentina, junto con Bloomingdales, otra cadena de indumentaria y accesorios más representativa de Estados Unidos y que pertenece a una misma sociedad. En el caso de su llegada online a la Argentina, el objetivo de la firma local que tiene más de 1.000 millones de ítems en su marketplace, es el de seguir permitiendo el acceso a productos y ofertas de diferentes tiendas del mundo como Amazon, eBay y Walmart. La compañía ofrecerá en su sitio web acceso a más de 25.000 artículos de ropa para hombre y más de 37.000 artículos de ropa para mujer de reconocidas marcas de Estados Unidos. Y con el nuevo desembarco de Macy’s, prevén empezar a vender sus productos a precios que pueden ser abonados con diversas formas de pago y financiación en pesos. «Seguimos ampliando nuestro catálogo y nuestra propuesta es sencilla: en un mismo carrito pueden convivir productos de diferentes tiendas, como Amazon o Macy’s, y aprovechar toda esa enorme variedad comprando desde casa y pagando en pesos con cuotas fijas», comentó mediante un comunicado Roger Dimant, country Manager de Tiendamia. Según el ejecutivo, las categorías donde hay grandes ventajas, ya sea por precio o variedad, son las de indumentaria de hombre, mujer y niños, perfumes, ropa de cama, ropa de baño, relojes, carteras y accesorios en general.»ACUMAR promueve proyectos agroecológicos en la cuenca Matanza-Riachuelo

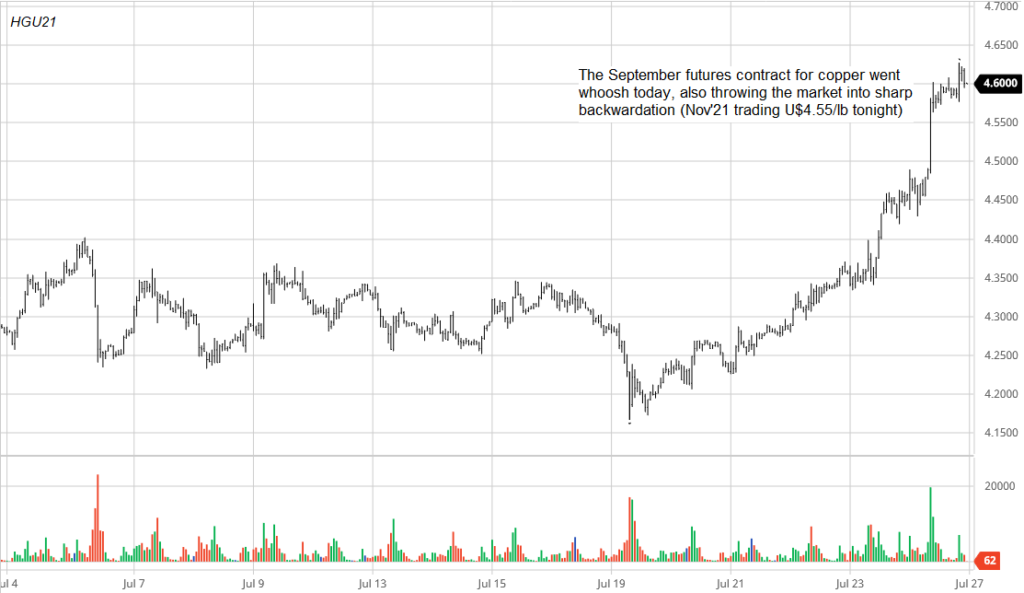

El cobre se va para arriba. Y la apuesta de Salta no resulta injustificada

Adriana Serquis, en la CNEA: «El objetivo es que la mayor parte de lo que se pueda hacer acá, se haga acá»

En este extenso reportaje de Nora Bär, la Dra. Adriana Serquis habla de sí misma pero sobre todo de la CNEA y de lo que quiere lograr allí. Lectura imprescindible para toda la comunidad nuclear y los que se interesan en uno de los desarrollos tecnológicos emblemáticos de Argentina. Fue publicado por «El Destape».

ooooo

Obligada a dejar transitoriamente Bariloche (su “lugar en el mundo” desde que se trasladó allípara hacer el doctorado en el Instituto Balseiro), Adriana Serquis, flamante presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), acaba de alquilar un monoambiente a un par de cuadras de la sede central del organismo, en Libertador al 4300.

“Tardo mucho en ir y volver, y ahora ese tiempo es ‘revalioso’, porque estoy llegando a las siete y media de la mañana, y me voy a las nueve de la noche”, cuenta la científica, investigadora del Conicet y el Centro Atómico Bariloche en el área de caracterización de materiales, y que desde que asumió estaba viviendo en el departamento de sus hijos de 22 y 24 años. “Ellos ya tienen su vida organizada –agrega– y no quiero interferir». En broma, comenta al pasar que espera no arrepentirse porque el menor, que estudia ingeniería informática y al que le gusta cocinar, algunas noches incluso la esperaba con la comida lista. En el Sur quedaron su actual pareja, docente, que la apoyó incondicionalmente en esta nueva tarea, y un puesto que ganó por concurso en febrero como directora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN). Confiesa que era renuente a comprometerse con este cargo, pero hacía tiempo que participaba en el diseño de un proyecto para la institución. “La designación me tomó por sorpresa –cuenta–. Me enteré un viernes a la noche y estuve todo el fin de semana tratando de decidirme. Pero ya había formado un grupo de gente con ganas de trabajar, de llevar adelante un proyecto y, si bien la CNEA es presidencialista, soy de la idea de promover equipos de trabajo. Queremos ir viendo cómo se revisa la estructura para que sea acorde con el funcionamiento que consideramos deseable”. Porteña de nacimiento, Serquis solía pasar los veranos en Córdoba, hasta donde rastrea las primeras huellas de su interés por la física experimental. “Mi abuelo no había terminado la primaria, pero era curioso e ingenioso, me daba ‘problemas de encuentros’ [por ejemplo, dos autos se mueven en sentidos contrarios a tales velocidades, ¿después de cuánto tiempo se encuentran si estaban separados tantos metros?] para resolver –recuerda–. A él recurría todo el barrio cuando había inconvenientes con conexiones eléctricas, tenía su radio a galena, su proyector de 16 mm y a mí me fascinaban esas cosas. Mi papá era ingeniero industrial y tenía unos libros llamados Tecnirama donde descubrí las propiedades de la luz. De chiquita siempre me gustaron los experimentos. Cuando llegué a primer año y me enteré de que existía algo que se llamaba ‘física’, me dije: ‘Quiero estudiar eso’”. Cuando cursaba quinto año, se dio cuenta de que además de su pasión por la ciencia había una inclinación por lo social y decidió estudiar al mismo tiempo el profesorado en enseñanza primaria. Se graduó de licenciada en la Facultad de Exactas de la UBA y al finalizar quiso irse de Buenos Aires y se presentó para hacer el doctorado en el Instituto Balseiro con una beca de la CNEA. Era 1993. –Doctora Serquis, asumió hace muy poco. ¿Cuáles considera que son las áreas prioritarias en las que debe enfocarse? –Por un lado, hay grandes proyectos que ya vienen con financiamiento desde hace muchos años, y que tienen que terminarse de la mejor manera y lo antes posible. El CAREM [primer reactor de potencia íntegramente diseñado y fabricado en la Argentina, cuyo prototipo se está construyendo en Lima, Provincia de Buenos Aires] y el RA-10 [Reactor Nuclear Argentino Multipropósito, que entre otras cosas asegurará el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico y permitirá exportarlos] son los dos proyectos insignia. Uno de los primeros cambios es que el CAREM tiene nueva gerente, Sol Pedre, una joven que venía desempeñándose en el departamento de robótica y está haciendo un trabajo excelente. Si todo avanza como está previsto, la construcción podría finalizarse hacia 2024 y podría ponerse “a crítico” [iniciar una reacción en cadena autosostenida] en 2025. En este momento estamos revisando estas fechas, que son las que nos parecen viables. Por otro lado, es muy importante activar y llevar a su máximo potencial todo lo que hace a la vinculación tecnológica. Queremos volver a poner en valor a la CNEA como articuladora de grandes instituciones, generar redes. Tuvimos una reunión con Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA, la empresa que opera las centrales de Embalse y Atucha I y II) y Dioxitek [que fabrica los elementos combustibles que se utilizan en las mismas], y pensamos que el sector nuclear tiene que empezar a trabajar en conjunto y articular los temas en común. –En 2018 se decidió avanzar con la compra de una cuarta central nuclear a China financiada por ese país. ¿Se mantiene esa idea? –Por ahora, tengo entendido que sí. –¿Lo mismo para el combustible, que podría desarrollarse en el país? –En este punto, hay tres contratos posibles. Uno tiene que ver con la central nuclear. Otro, con la garantía de la provisión de combustible para que esa central funcione. Y un tercero de transferencia de tecnología que es responsabilidad nuestra. Eso es lo que tenemos que analizar en conjunto con NA–SA. Entiendo que la compañía tiene que garantizarse que la central funcione. Ahora, también tiene que haber una cláusula que nos permita que en cuanto el desarrollo esté terminado podamos ser nosotros los que proveamos el combustible. Nos llevaría entre cuatro y siete años desarrollarlo. Tenemos que pelear para que la mayor parte de lo que se pueda hacer acá se haga acá, no solo el combustible… –La tecnología de esta central (Hualong) es nueva, no fue muy probada. ¿Qué garantías hay en el mundo? –Todos los desarrollos de centrales están controlados por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA, cuyo actual director general es el argentino Rafael Grossi). Hay un mecanismo de contralor muy importante que no depende solamente del propio país. Si se concreta ese acuerdo, que escapa a nuestra órbita, esperamos que haya otras centrales de este tipo funcionando antes de la que se proyecta hacer acá. –¿Van a apoyar la compra? –Nos hubiera gustado más que fuera una del tipo CANDU (de uranio natural y no de uranio enriquecido) porque es una tecnología en la que tenemos más posibilidades de aportar desarrollo argentino. Pero si hay una decisión de ir por esa, trataremos de acompañar y de lograr la mayor transferencia de tecnología posible. Queremos que de a poco el sector metalmecánico pueda empezar a trabajar de nuevo, acompañarlos en lo que haga falta para lograr mejores normas de calidad, pero también tenemos que ser realistas. Por ejemplo, para el CAREM necesitamos encargar muchos componentes, algunos Clase A (que cumplan las normativas nucleares) y otros, no necesariamente. Si una pyme tiene capacidad para hacer algunos, pero tardará diez años, en este momento no sirve. Es un equilibrio delicado entre ayudar y acompañar el desarrollo de las industrias nacionales, pero sin detenernos. –¿Qué va a pasar con la planta de agua pesada, necesaria para la operación de nuestras centrales nucleares, que fue virtualmente paralizada? –Hay varias ideas. Si bien la cuarta central será de uranio enriquecido, quizás en el futuro habrá una quinta del tipo CANDU. La matriz argentina necesita de la energía nuclear para cumplir con los acuerdos de París; es limpia desde el punto de vista de las emisiones de dióxido de carbono. Si es necesario seguir apostando por más energía nuclear, vale la pena la reactivación de la planta de agua pesada, porque ya va a haber otra central de uranio natural que lo requiera. Pero también hay otros proyectos, ya que podríamos exportarla. Si se dan los acuerdos con China u otros países, hay una clara decisión de reactivarla. –Países como Francia tienen decenas de reactores que están llegando al fin de su vida útil. ¿Cómo se resuelve la disposición de los desechos? –Esos son dos problemas. Se están estudiando reentubamientos que permitan la “extensión de vida” de esas centrales por plazos mucho más largos de lo que originalmente se pensó. Hay grupos de trabajo evaluando eso e incluso nosotros podríamos pensar en otro para las Atucha. Hay que analizar el envejecimiento de los materiales… Por suerte hay mucho avance y mucho por hacer. El tratamiento de los residuos es otra cuestión. Pero pensemos que los de toda la vida de una central nuclear muchas veces entran en este espacio [señala una mesa de un metro por un metro], caben en la caja de una camioneta. Sin embargo, hay que seguir trabajando en el tema para dar las respuestas correctas. Por ley, nos corresponde hacernos cargo y no vamos a dejar de lado el tema. Además, es material hipotéticamente reciclable. Una vez que el uranio se gasta, se puede producir combustible sobre la base de plutonio, pero en ese caso hay que cumplir regulaciones internacionales muy estrictas y complejas. –En la CNEA hay equipos de avanzada en la investigación en nanotecnología. ¿Cuáles son las líneas que aparecen como más importantes? –Hay muchas y muy diversas. Se estudian temas teóricos y también aplicaciones. Dentro de estas últimas, hay tres que tienen que ver con la salud, la energía y el ambiente. Entre estas últimas, varias se vinculan con el desarrollo de sensores y la generación de nanopartículas (tanto con fines terapéuticos como para plataformas que sean capaces de sensar enfermedades, por ejemplo). Particularmente en el grupo de trabajo del que yo vengo, hay toda una línea de uso de nanopartículas en ciertos óxidos que permiten generar materiales más eficientes para pilas de combustible. En un momento en el que se está discutiendo tanto la matriz energética nacional y si necesitamos generar hidrógeno verde, quiero destacar que la paleta de colores del hidrógeno es bastante más amplia. Tenemos el “verde” [es decir, que se obtiene descomponiendo agua en oxígeno e hidrógeno a partir de energías alternativas, como la solar o la eólica], aunque todavía las tecnologías para su almacenamiento no están maduras. Pero también podemos aprovechar nuestro potencial como país productor de gas natural y usar hidrógeno “azul” [a partir de hidrocarburos y con captura de un alto porcentaje de las emisiones contaminantes] o “gris” que es más económico [no se realiza captura de emisiones contaminantes ni se usan energías renovables]. Si uno lo genera con una pila de combustible [un dispositivo electroquímico], en general el proceso es mucho más eficiente y la generación de dióxido de carbono es mucho menor que si uno quema directamente el gas natural. También está el hidrógeno “rosa”, que puede producirse a partir de la energía nuclear: con el calor de exceso de las centrales de cuarta generación. Las nanopartículas también pueden hacer más eficientes esos sistemas. Para el CAREM no llegamos, porque cuando les propusimos agregarlo al prototipo ya era un poco tarde, ¿por qué no pensarlo para el futuro y a más largo plazo? –La experiencia indica que en la Argentina hasta los proyectos más prometedores pueden empantanarse durante décadas por falta de fondos. ¿Hay motivos para pensar que esta vez no será así? –Nos dicen que el dinero va a estar, veremos si es cierto. Venimos con el presupuesto de este año casi ejecutado y con el preliminar del año que viene ya presentado antes de que yo asumiera. Estamos empezando a hacer el análisis fino y viendo cómo cada uno de esos proyectos tiene lo necesario para funcionar en tiempo y forma.»El precio de la carne aumentó más del 90% en el último año. El del asado, más del 100%

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en junio pasado el precio subió un 7,7% mensual y 90,3% interanual. El asado pasó de $ 671,40 en mayo del presente año a $ 701,91 en el junio.

También de acuerdo al último informe elaborado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en ese mismo período el pollo aumentó un 3,2% mensual y 64,8% interanual, y el pechito de cerdo cayó un 1,8% mensual y reflejó un crecimiento del 63,7% interanual.

El trabajo del IPCVA fue realizado durante la primera y la segunda quincena del mes de junio del presente año. La muestra bajo análisis está restringida a 80 carnicerías de Capital y GBA, que fueron relevadas telefónicamente. El seguimiento de los precios en supermercados se hizo en 40 puntos de venta relevados de forma presencial.

Carnes alternativas

Más allá del fanatismo del argentino por la carne vacuna, hace ya varios años que las “carnes alternativas” vienen ganando espacio.

Una de ellas fue la de cerdo, sobre todo en sus cortes parrilleros, que ocupan un lugar en la dieta de los consumidores. Hoy el consumo de carne porcina se ubica por encima de los 15 kilos por habitante, cuando tiempo atrás ese volumen no llegaba a los 4 kilos.

A todo esto los precios del producto se mantienen bastante por debajo de la carne vacuna, convirtiéndose en una alternativa considerable, junto al pollo.

Según un trabajo del ex presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), Juan Uccelli, con lo que vale un kilo de asado, se puede comprar casi dos kilos de pechito de cerdo. Según los datos del IPCVA, el precio promedio de venta del pechito con manta se ubica en $ 387 por kilo, mientras que el asado se comercializa a $ 702. Esto significa que el asado porcino se ubica 44,8% por debajo del bovino.

Al respecto, Uccelli hizo referencia al cambio en la relación de precios entre los dos cortes más reconocidos de ambas carnes en las últimas dos décadas. “Lo interesante es que en 2004 el pechito valía un 30% más que el asado. Eso fue cambiando y hoy llegamos a un 45% más barato. Es decir, con un kilo de asado compras casi dos kilos de pechito y esto se ve porque se mejoró mucho la productividad del cerdo, bajó el costo de producción y se mejoró en parte la cadena intermedia desde que sale el cerdo en pie hasta que llega al consumidor”.

Desde AgendAR tenemos que subrayar que las restricciones a la exportación de carne fracasaron en contener los aumentos de los precios internos. Y no nos queda claro porqué desde el gobierno se creyó que lo iban a conseguir. Ya habían fracasado en el 2006, cuando se impusieron medidas similares por un lapso más largo.Se lanzó el Programa de Promoción de Bicicletas Eléctricas. Objetivo: producir 50 mil unidades anuales

En el marco del nuevo programa del gobierno, el Plan de Desarrollo Productivo Verde, el Banco Nación anunció una promoción para la compra de bicicletas eléctricas. Se avanza en el diseño de un plan de créditos con cuotas extendidas y una tasa subsidiada.

Pero el énfasis fundamental del programa está en la producción: se prevé la fabricación de bicicletas eléctricas nacionales por 15.000 unidades en el primer año y una perspectiva de elevar a la producción a 50.000 unidades anuales.

Así, con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, se firmó el Acta de Compromiso con las empresas del sector que participarán del Programa de Promoción de Bicicletas Eléctricas, a través del cual el Ministerio va a fomentar la producción nacional de este tipo de vehículos. El programa prevé otorgar asistencia técnica y financiera a las empresas, para que aumenten su producción, con mayor integración nacional, y ofrecer líneas de financiamiento del Banco Nación con una tasa subsidiada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. “Hoy presentamos estas políticas que tienen un doble objetivo: por un lado, forman parte de la agenda de reactivación industrial, de volver a poner a la industria, a la producción y al trabajo en el centro de la escena de la Nación; y por otro, contribuyen al cuidado del medio ambiente. Concertamos políticas con las y los empresarios y trabajadores poniendo en marcha la iniciativa de nuestro Plan de Desarrollo Productivo Verde. Es la agenda del siglo XXI que significa producir en el trabajo, en la macroeconomía y pensando en los desafíos de la sostenibilidad ambiental. En hacer ciudades más amigables con el medioambiente, en incorporar la modalidad sustentable como un eje central”, afirmó Kulfas. El evento que se realizó en la fábrica de bicicletas Núcleo, y en el que también participaron el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; y el titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló. El presidente del Banco Nación remarcó la importancia de la propuesta y reivindicó el rol del BNA “Este plan es resultado de la articulación y el trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y las cámaras empresarias que nuclean a los fabricantes, como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA); la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL); la Cámara Industrial de la Motocicleta, Bicicleta, Rodados y Afines (CIMBRA); y la Cámara Argentina de Comercio Mayorista y Minorista de Bicicletas, Partes, Rodados y Afines (COMMBI). Desde CADIEEL destacaron que, actualmente, las bicicletas eléctricas que se compran en Argentina tienen un alto porcentaje de componentes importados. Con este programa apuntamos a incentivar la producción nacional y crear un marco para una industria que tiene la capacidad de fabricar los componentes en el país, como cuadros, manubrios, baterías, cargadores, luces y controladores, entre otros” afirmó el presidente de la Comisión Electrónica, Guillermo Freund. “Argentina ha aceptado muy bien la micro movilidad eléctrica y hay muchos planes desde el sector público para apoyar este crecimiento. 2020 fue un punto de inflexión en la movilidad urbana, ya que de un día para el otro no podíamos acceder al transporte público a la vez que era conveniente estar al aire libre. Esto favoreció el uso de bicicletas y monopatines. Para 2021 se prevé un crecimiento sostenido de esta tendencia, a la vez que se afianzan las diferentes categorías de electromovilidad con nuevos modelos y productos desarrollados en nuestro país”, afirmó el CEO de Grupo Núcleo, Mauro Guerrero.Vuelve a partir de agosto Previaje, el programa que reintegra el 50% de los gastos en turismo

- En caso de viajar en enero del 2021, los comprobantes se podían cargar hasta el 30 de noviembre del 2020.

- En caso de viajar en febrero del 2021, los comprobantes se podían cargar hasta el 15 de diciembre del 2020.

- En caso de viajar en marzo del 2021, los comprobantes se podían cargar hasta el 8 de enero del 2021.

Baja el Paraná, pero todavía aparecen gigantes: pescaron una raya de 120 kilos

«Desarollismo contra ambientalismo»: un debate entre dos hombres de paja

ooooo