Acuerdan tratado para proteger el 30% de los mares: el impacto en Argentina

La importancia de la altamar

La altamar comienza donde terminan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los Estados, a un máximo de 370 km de la costa, por lo que no está bajo jurisdicción de ningún país. Ocupa la mayor parte del océano (un 64%) y aunque existen normas y entes sectoriales para regular algunos aspectos, como el tráfico marítimo o la pesca, no hay ningún instrumento internacional centrado en la protección de la biodiversidad marina.Impactos del tratado en América Latina y en Argentinas

El chileno Maximiliano Bello, experto en políticas oceánicas internacionales y uno de los principales impulsores de las áreas marinas protegidas en América Latina, indicó en declaraciones exclusivas a La Nación que “menos del 1% de la altamar está actualmente protegida, y una de las consecuencias es que países con economías altamente subsidiadas siguen pescando sin tener mayor control. Las reglas las ponen ellos. La sobrepesca es el gran problema que se genera, es la principal amenaza del océano. Este manejo no es ecosistémico. Se sigue extrayendo y destruyendo parte del patrimonio que, en realidad, nos pertenece a todos.”Acerca de cómo podría impactar este nuevo tratado en América Latina, Bello dijo que podría ser muy positivo, “porque estaríamos en condiciones de controlar las flotas de países ricos que están sacando todos los recursos que son transzonales. La actividad de los barcos de naciones como China, que están pescando fuera de Argentina durante la temporada del calamar, tiene efectos sobre un ecosistema que no tiene límites. O sea, la Argentina llega hasta las 200 millas de su zona económica exclusiva, pero los calamares y las especies que consumen esos calamares no saben dónde está el límite, no se resguardan en las aguas argentinas. Y todo lo que está pasando por fuera de las 200 millas va a impactar de manera directa sobre el ecosistema, sobre la economía y sobre la gente que vive de esos recursos.“Anoche volamos a 5000 pies sobre la flota pesquera extranjera que depreda nuestros mares, y provoca desastres ecológicos.

— Enrique Piñeyro (@epineyro_ok) April 2, 2021

No estaban en la milla 201, estaban bien adentro de nuestras aguas territoriales. pic.twitter.com/4UdD146XxL

Intecnus, un centro de medicina nuclear de excelencia en el corazón de la Patagonia

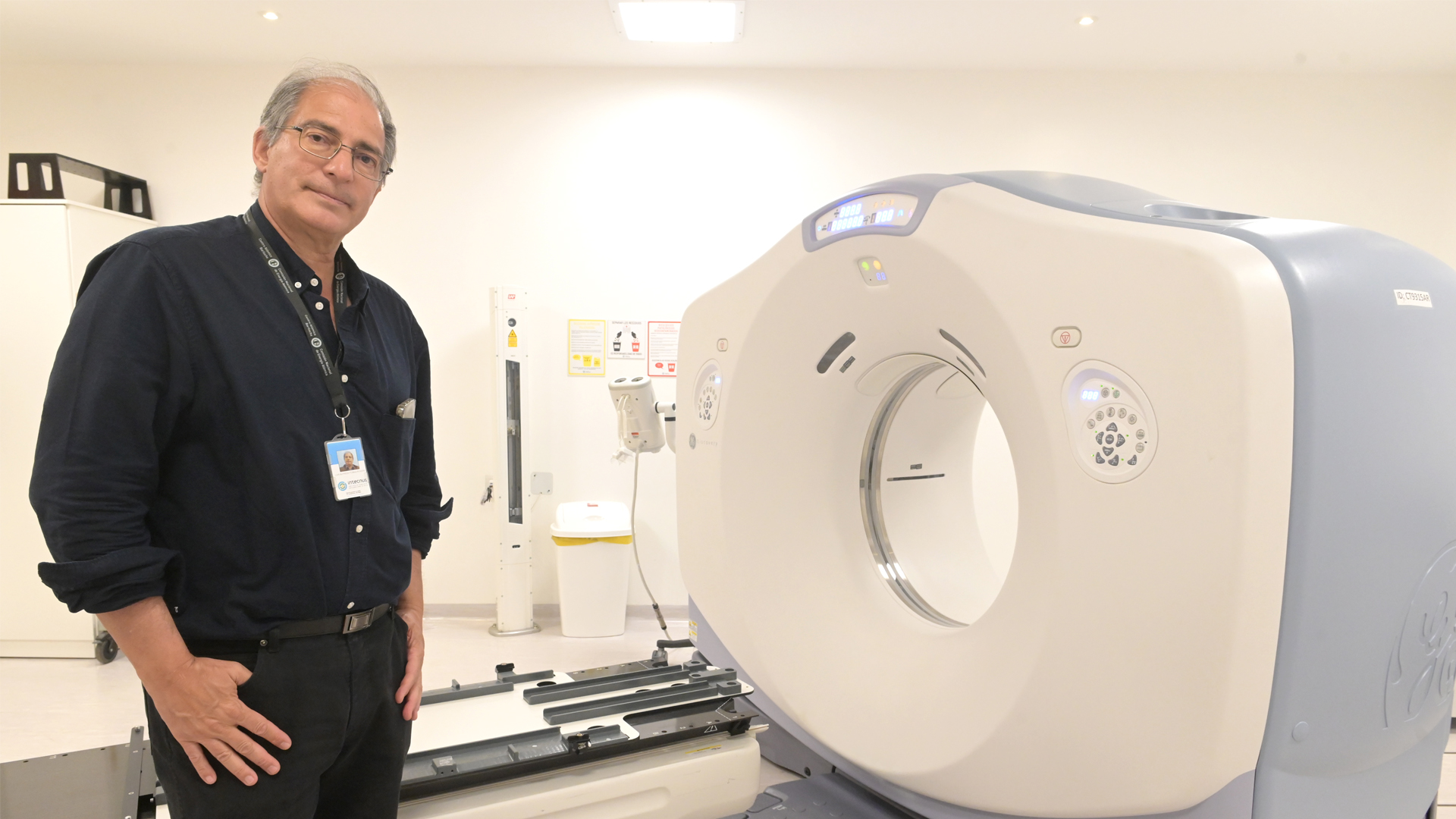

Bajo el modelo de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen) y de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN), Intecnus es un nuevo actor del ecosistema de salud pública argentino. Atención médica, innovación tecnológica y formación de excelencia se conjugan en este centro, dotado de equipamiento de última generación y de un plantel multidisciplinario, que funciona en San Carlos de Bariloche desde diciembre de 2017.

Tal como explicó a DEF su gerente general, el ingeniero nuclear Luis Rovere, se trata de una “una fundación sin fines de lucro, pero con recupero de costos”, a imagen y semejanza de sus instituciones fundadoras, la Fuesmen, con sede en Mendoza, y la FCDN, que funciona en la ciudad de Buenos Aires. Ellas son, junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), las impulsoras de este ambicioso proyecto.

Médicos, físicos médicos y técnicos integran el plantel de profesionales conducido por Rovere, un rosarino que llegó a Bariloche a fines de la década del 70 para estudiar en el Instituto Balseiro y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional para la CNEA en esta localidad rionegrina.

UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

Suele asociarse a la medicina nuclear con la radioterapia y los tratamientos oncológicos, uno de los focos de atención de Intecnus pero no el único. Su área de trabajo es mucho más amplia e incluye la cardiología, identificación de patologías neurodegenerativas, disfunciones renales, digestivas y de la tiroides, entre otras.

“La diferencia entre Intecnus y otros centros del país es la cantidad de cuestiones diversas que se atienden aquí, lo que nos convierte en centro médico único tanto para diagnóstico y tratamiento, como para la enseñanza y formación de profesionales”, destacó Rovere.

Ejemplificó algunas patologías difíciles de detectar, frente a las cuales son muy efectivos los equipos de última generación con los que cuenta Intecnus. Uno de ellos, señaló, es el de las prótesis de cadera que se pueden desprender del hueso. “Podemos determinar si ese desprendimiento es consecuencia de una inflamación o infección u otra patología”.

“Otras aplicaciones no oncológicas que atendemos incluyen ciertas inflamaciones resistentes a todo tipo de antiinflamatorios, que se reducen con radiación, y, a veces, también en caso de sangrados internos en distintos órganos”, añadió el gerente de Intecnus.

DE LA TECNOLOGÍA PET A LA RADIOFARMACIA

Al referirse al equipamiento de punta presente en el instituto, Rovere destacó que Intecnus cuenta con el tercer PET con resonador magnético instalado en América Latina. Se trata de un tomógrafo por emisión de positrones, que, combinado con la resonancia magnética de alto campo (PET/MR), permite evaluar con gran precisión las funciones de órganos y tejidos y ofrecer el diagnóstico adecuado.

“Tenemos también una instalación ciclotrón-radiofarmacia que nos permitirá producir radiofármacos. Nos va a dar la posibilidad de utilizar radioisótopos que tienen vida media muy corta y hoy no pueden llegar a Bariloche por los tiempos de vuelo”, precisó. Citó, en particular, el caso de un material radioactivo, el oxígeno 15, que va a consentir la realización de estudios de perfusión miocárdica y cerebral. La expectativa está puesta en la inauguración de la radiofarmacia este mismo año.

RESIDENCIAS Y ESPECIALIZACIONES

La formación de recursos humanos, cómo señalamos, es otro de los focos de Intecnus. En 2022, ingresó allí el primer residente en imágenes híbridas, que se obtienen a través de la fusión de imágenes metabólicas (PET) con imágenes anatómicas (CT, o bien RMN). El instituto también ha diseñado dos residencias en radioterapia y medicina nuclear, la primera de las cuales está asociada con la Universidad Nacional del Comahue, y la segunda se espera asociar con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Suele asociarse a la medicina nuclear con los tratamientos oncológicos, pero su alcance es mucho más amplia e incluye la cardiología, identificación de patologías neurodegenerativas, disfunciones renales, digestivas y de la tiroides, entre otras (Fernando Calzada)

Suele asociarse a la medicina nuclear con los tratamientos oncológicos, pero su alcance es mucho más amplia e incluye la cardiología, identificación de patologías neurodegenerativas, disfunciones renales, digestivas y de la tiroides, entre otras (Fernando Calzada)“Además, hemos presentado al Instituto Balseiro, dependiente de la UNCuyo y de la CNEA, un programa de formación inspirado en un proyecto del OIEA: una residencia clínica para físicos médicos”, añadió Rovere, quien recordó la escasez de este tipo de profesionales en todo el país. A su vez, indicó la intención de “establecer vínculos con el Ministerio de Salud de la Nación, con la expectativa de recibir algún apoyo financiero para las residencias clínicas”.

Un tema no menor es el déficit de viviendas en Bariloche, precisó la gerenta de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales de este centro médico, Natacha Vázquez. “Nos cuesta traer profesionales ya formados, porque es difícil localizar viviendas debido a la competencia que existe con los alojamientos destinados al sector turístico”, lamentó.

Lo cierto es que Intecnus sigue adelante con su apuesta por la formación y la investigación, al servicio de la salud. En solo cinco años desde su puesta en marcha, ha dado muestras de su vocación de servicio y su compromiso con la ciencia médica argentina.

INVAP construirá radares AESA de vigilancia para los buques MEKO de la Armada Argentina

La Armada Argentina y la compañía INVAP acordaron la construcción de un radar naval de vigilancia aérea y de superficie, basado en tecnología de barrido electrónico activo (AESA), para incrementar y mejorar la capacidad operativa de las unidades de superficie de la clase MEKO que actualmente conforman la flota de la Armada Argentina.

El desarrollo del radar de pre-serie demandará una inversión de U$D 14.345.000 de dólares según la Contratación Directa Interadministrativa N° 38-0176-CDI22.

Del acuerdo rubricado entre el Gerente General de INVAP y el Jefe de Estado Mayor de la Armada se desprende que “…resulta indispensable que reemplazar y/o actualizar los radares Signaal DA05 con IFF instalados en las corbetas MEKO 140 y Signaal DA08 con IFF instalados en los destructores MEKO 360, por haber acumulado una gran cantidad de años en servicio y horas de operaciones sin actualizaciones. Esto ha ocasionado una marcada degradación en sus características operativas y una alta tasa de fallas, además de presentarse dificultad para la obtención de repuestos y componentes necesarios para su reparación y mantenimiento…”, por lo que el desarrollo de un radar naval AESA por parte de la empresa rionegrina resulta de vital importancia para recuperar y actualizar las capacidades de las principales unidades de superficie de la Armada.

Vale recordar que pese a que los destructores MEKO 360 y corbetas MEKO 140 han recibido algunos trabajos en los últimos años, usualmente los mismos se han limitado a tareas de mantenimiento generales y no al reemplazo y/o incorporación de sistemas que permitan actualizar e incrementar las capacidades de detección y ataque de los buques.

El desarrollo por parte de INVAP de un radar naval AESA para vigilancia aérea y de superficie permitirá a las corbetas y destructores MEKO la detección y seguimiento con precisión de blancos múltiples, con un extenso rango de detección y bajo todo tipo de condiciones climáticas. La incorporación de este tipo de tecnología a los buques de la Armada Argentina incrementará y mejorará considerablemente su capacidad operativa. Aún queda por definir cual será el primer buque en recibir el nuevo radar.

En cuanto a los alcances del contrato

INVAP entregará a la Armada los siguientes componentes:

- Un sensor radar compuesto por: una unidad exterior (antena de radar); una unidad interior (unidad de procesamiento e interfaces); cableado del sistema para su instalación (20 metros) y un lote de repuestos.

- Una consola de operación compuesta por: licencia software para la visualización de la información y control del sensor y hardware de consola de operación para el operador radar.

- Los componentes necesarios para la integración del sistema radar en el buque y su instalación, cuya fase de ensayos se realizará bajo la modalidad “llave en mano”.

- Integración del nuevo radar con una consola desarrollada por la Armada: la interfaz evía información desde los blancos del radar a la consola, y comandos desde la consola al radar.

- Logística, manuales de operación y mantenimiento, cursos de capacitación y garantías de soporte con respuestos y asistencia técnica.

- Un sistema de Identificación Amigo-Enemigo (IFF) integrado al radar. Estará compuesto por: antenas IFF; interrogador, respondedor e interfaces

- Consolas como la del radar RMF200 y otra a desarrollar por la Armada, con su cableado, manuales, soportes y garantía.

Etapas del proyecto

La Cláusula Tercera establece que el proyecto tendrá una etapa única denominada ETAPA I, la cual conllevará el cumplimiento de diversos hitos a partir del inicio del proyecto T0 (se establece en el día hábil posterior al que se efectiviza el cobro del anticipo).

- HITO 1 – T0 + 6 meses: Revisión crítica del diseño

- HITO 2 – T0 + 12 meses: Efectuar demostración con el prototipo MET 1 (propiedad de la empresa).

- HITO 3 – T0 + 18 meses: Efectuar la demostración con el prototipo MET 2 (propiedad de la empresa).

- HITO 4 – T0 + 24 meses: Efectuar la demostración con el prototipo MET 3 y consola (propiedad de la empresa), con ensayos de navegación a bordo de uno de los buques MEKO de la Armada Argentina.

- HITO 5 – T0 + 34 meses: Montaje e integración para su instalación definitiva e integración con los demás sistemas.

- HITO 6 – T0 + 40 meses: Recepción de la instalación definitiva en el buque designado. Este hito incluye las pruebas de aceptación en puerto y navegación del modelo pre-serie.

Durante el tiempo que dure el proyecto, INVAP trabajará con la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Armada.

Comentario de AgendAR

Los radares AESA difieren bastante de la icónica pantalla cóncava giratoria. Suelen ser placas planas, generalmente inmóviles respecto de la estructura portante. Como muchos radares desde la 2da Guerra, están formados por una grilla de múltiples unidades radiantes, que emiten y reciben. Llamémoslas «celdas», por ponerles un nombre. En un AESA grande, pueden ser miles. El desfasaje temporal de emisión de onda entre esas celdas genera interferencias. Éstas logran un haz de barridos rapidísimos más o menos hasta unos 60 grados respecto de la línea perpendicular de la pantalla. Con ello, el cono de espacio iluminado delante del AESA mide 120 grados de ancho. De ahí sale el nombre: Active Electronically Scanned Array, AESA, conjunto activo de escaneo electrónico. Si el AESA está montado en la nariz de un caza, es probable que tenga un barrido mecánico adicional, para poder leer el espacio aéreo hacia adelante no en un cono de 120 grados, sino en toda la hemiesfera frontal. Éste no es el primer AESA de INVAP, además: está el que se transporta en un «pod» ventral en el Pucará Fénix, que es de barrido lateral y transforma a este avión diseñado para contrainsurgencia en un AWACS de bajo presupuesto, y sobre todo, en una posible patrulla aérea marina. Las celdas múltiples tienen ventajas: amplifican las señales verdaderas de retorno y mitigan el ruido, porque éste genera retornos menos direccionales y fáciles de eliminar de la consola. Los haces de un AESA también carecen (bueno, casi carecen) de esas emisiones parasitarias que son los haces laterales. Estos estorban la ubicación azimutal del blanco en todo radar parabólico. Por el contrario, los AESA son altamente direccionales: muestran lo que está iluminando el haz principal, casi nada más, lo que es otro método más de eliminación de ruido y de determinación muy precisa del paradero del blanco iluminado. Pero además los haces emitidos por la pantalla de un AESA pueden ser decenas, y moverse independientemente unos de otros, siguiendo múltiples blancos a la vez, y con una rapidez de nanosegundos, que excede la de todo apuntamiento mecánico. Y todavía hay más ventajas: estos haces pueden ser de distintas frecuencias y distintas potencias, e incluso cada haz por su cuenta puede realizar saltos aleatorios de frecuencia. Con esto, un misil anti-radar enemigo probablemente tendrá que sudar la gota gorda para determinar si está «recibiendo» la iluminación de un radar puntual ubicado en tal o cual lugar, o si lo que percibe son ecos de decenas de otras fuentes tecnológicas de microondas dispersas en el campo de batalla. En suma, la pantalla del AESA deja de ser un objeto brillante y fácilmente detectable para una batería misilística enemiga, y se puede camuflar bastante dentro del entorno electromagnético caótico y múltiple de un campo de batalla, pasar como simple ruido de fondo. Detalle interesante, estas emisiones además pueden ser de baja potencia y entonces ser muy difíciles de pescar. Es más, se puede silenciar totalmente la pantalla y dejarla detectando en forma pasiva las demás fuentes activas de radiofrecuencia del campo de batalla. En esta modalidad espía, un AESA es casi enteramente indetectable. Eso depende bastante del uso de un material muy caro para las celdas: arseniuro de galio, enormemente sensible a ecos de baja intensidad. Un radar AESA tratando de pasar desapercibido no grita: cuchichea. Sólo que, si se quiere usar una emisión de alta potencia en la misma frecuencia que un radar enemigo, para interferirlo y «dejarlo sordo», puede agrupar toda su energía radiante en un haz único y hacerle percha los oídos a distancia al enemigo, en el sentido electromagnético, no sonoro. En suma, que si quiere, el AESA también grita. Pero en revancha, por su patrón tan randomizado e impredecible de emisiones, es bastante difícil interferirlo. Un AESA, además, es durable. La desconexión o quemado de algunas de sus mil o más celdas en general será gradual, con lo que el deterioro de la detección es paulatino, y el reemplazo de módulos averiados por nuevos es mucho más rápido y barato que el de toda una antena parabólica con su emisor. Con el fin de abaratar aún más el sistema, INVAP renunció a la idea clásica de poner una placa AESA fija en cada plano de la torre de alguna estructura alta de las MEKO-140, como ser la timonera. Y es que la 140 se presta poco para esto porque es una corbeta bastante petisa, y además de no haber lugar adonde poner cuatro pantallas, por número costarían más que una. Por ende, INVAP hace este AESA de barrido electrónico exclusivamente vertical, y en lugar de montarlo fijo sobre un puente lo pone sobre un mástil rotativo en los 360 grados del azimut. De modo que el resultado es AESA puro en el barrido vertical, pero mecánico en el horizontal. Como las amenazas para las corbetas suelen cosas rápidas como misiles y aviones, la pantalla plana de este AESA argento gira rápido, a 360 grados/segundo, de modo que da una información actualizada en tiempo casi real sobre amenazas en todo el horizonte. ¿Se puede tener información aún más actualizada? Sí, acelerando momentáneamente el giro sobre eje vertical. Pero con cuidado: es una pieza pesada, ya que las celdas son de sustancias cerámicas y tienen mucha circuitería y cableado detrás. Lo ideal siempre será una fragata con algún puente alto y cuatro placas AESA fijas en la obra muerta del buque, una mirando a proa, otra a popa, y dos más a babor y a estribor. Es lo típico en los destructores AEGIS de la Marina de los EEUU. Pero bueno, el que quiere celeste, que le cueste. ¿Este AESA de INVAP sustituye al típico combo de dos radares convencionales con antena parabólica, uno de alerta temprana y otro de apuntamiento de misiles? Sí, cuando en el momento de lanzar un misil hasta su blanco, uno inmoviliza brevemente la pantalla giratoria. Si el misil es de los que combinan guiado terminal con un radar propio, sigue girando. De todos modos, este plan de 5 años hasta ubicar un radar de INVAP en una MEKO-140 tiene otros desafíos, y dadas las capacidades de la firma, son más políticos que tecnológicos. El primero es atravesar airoso un posible cambio de gobierno nacional en diciembre 2023, y luego otro más en 2027. Si gana Juntos por el Cambio, sus antecedentes son estos: entre 2016 y 2019 esa alianza suspendió todos los proyectos de radarización de INVAP, y no sólo de los radares militares de aviación, ejército y marina sino incluso meteorológicos. Hasta clavó años enteros a la empresa barilochense sin pagarle por sistemas entregados. Puede sonar muy antinacional pero no es nada frente a lo hecho antes por el presidente Carlos Menem: intentó vender las MEKO-140, todas ellas. Total, según los neoconservadores, a nosotros nos defiende la OTAN. ¿O no? Sí, como nos defendió en Malvinas. La Armada, por su parte, nunca fue propensa al «Compre Nacional» en materia de tecnología. Eso, pese a que su nave más poderosa y compleja, el rompehielos Irízar, fue reconstruida íntegramente en los astilleros CINAR luego de un incendio que dejó intacto únicamente el casco, y ese barco volvió al mar repotenciado, como el rompehielos de mayores capacidades de romper hielo en toda la Antártida, y con un radar de tránsito aéreo de INVAP. Mucho menos complejo que un AESA, sin duda, pero anda joya desde 2007 y no necesita repuestos o mantenimientos importados, como el Plessey inglés de detección temprana. Algunas cabezas no cambian. El otro problema que tendrá este AESA es que, aún desplegado en las 6 MEKO-140 de la Armada, no cambiaría demasiado la situación de incapacidad ofensiva de estas corbetas: tienen armas de tubo de la década del ’70, un cañón Breda de 76 mm., 4 Bofors de 40 mm. antiaéreos y 2 tubos de torpedos antisubmarinos, amén de varias ametralladoras calibre 50. Parece mucho para barquitos de 1400 toneladas, pero no se deje impresionar. Las armas principales de las MEKO-140 fueron los misiles Exocet MM38, maravillosamente eficaces durante la Guerra de Malvinas (el crucero británico HMS Glamorgan pudo dar fe de ello el 12 de junio de 1982). Pero aún si siguieran funcionales, algo casi imposible, hoy esos viejísimos Exocet no tienen ni el alcance ni la electrónica que requiere un enfrentamiento naval moderno. Con armas de tubo, salvo que gasten municiones carísimas con espoletas programables durante el disparo para estallar de contacto, de proximidad o de enfilada, hoy, en una guerra entre estados nacionales, se está tan bien armado como con lanza y boleadoras. El Ministerio de Defensa tendrá que pensar en sistemas de desarrollo propio, o conjunto con Brasil o con otros países «outsiders» del BRICS y libres de todo componente OTAN, factible de boicot británico. En el largo desarme unilateral de la Argentina desde 1982 a esta parte, la Armada ha perdido buena parte de su capacidad funcional y razón de ser. Eso cambia algunas cabezas. El año pasado le encargó un helidrón RUAS-160 a INVAP que puede servir perfectamente de helicóptero ligero de detección y ataque para las MEKO-140, algunas de las cuales carecen no sólo de helicóptero sino incluso de hangar. Y ahora la Armada encargó también a los Astilleros Río Santiago un dique seco para reparación de otras naves capitales y auxiliares de la Flota de Mar. Lo importado tiene su glamour, pero lo nacional se paga en pesos y si no lo frenan, se entrega en tiempo y forma y el «service» es local. Como dice el Martín Fierro, «hasta la hacienda baguala/cae al jagüel con la seca». Daniel E. Arias

La saga de la Argentina nuclear – XLVI

La foto muestra la herencia de la Guerra Fría: se ven 3 de los 9 reactores plutonígenos y plantas de reprocesamiento de Hanford, en el sureste desértico del estado de Washington. Nadie sabe cómo vitrificar y gestionar el inventario de residuos radioactivos generados allí desde inicios del Programa Manhattan hasta 1987. Son 208 millones de litros contaminados con 46 especies de radioquímicos que contienen 176 millones de curios de radioactividad, el doble de lo liberado por el accidente de Chernobyl en la URRS. Sólo el traslado por caños del material hasta la futura planta de vitrificado es un trabajo de U$ 13.400 millones, según Scientific American. Fecha posible de inicio de obras: 2022 (vencido sin que pasara naranja). Fecha de término de la vitrificación: 2068. Nadie cree en tales fechas por la dificultad técnica del trabajo. No importa en qué país ni bajo qué régimen político, en las plantas de armas nucleares a cargo de militares, la radioprotección es una contradicción en término.

En Mayak, en 1957 hubo un accidente que hoy calificaría como el tercero más importante de la historia después de Fukushima y Chernobyl, con un grado INES 6. Una explosión de sustancias químicas destruyó la tapa de un depósito de productos de fisión en estado de polvo, y la pluma aérea resultante contaminó de cesio 137 y estroncio 90 una superficie de 1,8 millones de km2. Esto obligó a la evacuación de 22 ciudades y aldeas a sotavento.

Los milicos soviéticos ocultaron exitosamente todo, de modo que a fecha de hoy las víctimas radiológicas son conjeturales. Ha de haberlas, porque algunas respuestas a la irradiación interna, como las leucemias, pueden demorarse una década hasta pintar en las estadísticas. Sin embargo, la diáspora forzada de los evacuados y la censura militar posterior probablemente diluyeron toda estadística local en el océano de números de la epidemiología oncológica general de los 270 millones de habitantes desparramados por los 22,4 millones de km2 del territorio soviético.

En suma, las plantas viejas de “repro” que alimentaron de sus primeras bombas atómicas a los EEUU y la URSS, tienen una mala imagen bien ganada. Las nacidas bajo autoridad civil y profesional de La Hague y Marcoule en Francia y Sellafields en Inglaterra tienen décadas en lo suyo y trabajan decentemente (al parecer). La Hague es inmensa.

El problema, en Argentina, es qué poco trabajo les dio a los yanquis entre 1986 y 1988, operando a través de las tapaderas institucionales más insólitas, en hacerle creer al compatriota promedio que el LPR iba a ser Hanford, Mayak y Chernobyl, todo junto. Justamente ellos, miralos vos.

Y es que sus voceros aquí eran locales y con autoridad médica, o formaban parte de «los guerreros del arcoiris». Todavía no se habían quemado políticamente, se los suponía jóvenes idealistas que salvan las ballenas durante la semana, y los findes al planeta entero, y todo sin apoyos raros de gobiernos o empresas. Eran ecologismo, término nuevo, no guerra híbrida, término inexistente.

Ahí se vio también que la CNEA, en sus primeros 30 años de gloria, dormida en su prestigio decentemente ganado, lo daba muy por seguro, lo creía intocable. No había hecho demasiado trabajo educativo capaz de asegurarle un mínimo de simpatía popular en tiempos más duros. ¿Y para qué? Si hasta Walt Disney, en su programa Disneylandia, los viernes a las 20:00 horas por Canal 13, nos ponía en la Era Atómica, y de yapa más felices y con la vida más resuelta que los Supersónicos.

Casi nadie previó los actuales tiempos duros, el insólito regreso a los peores combustibles fósiles, como el carbón o el fueloil. El futuro era atómico, tíos y tías. Y la CNEA tenía la llave.

Pero en 1977 YPF descubrió un yacimiento gigante de gas «fácil», con el cual no hay que penar frackeando rocas, sólo es perforar y sale a muy alta presión. Ese monstruo metanífero estaba en el centro geográfico de Neuquén, en laderas de las Sierras Blancas, se lo llamó Loma de la Lata y resultó tener 280.000 millones de m3 de gas, amén de cantidad de «condensados» (es decir líquidos asociados, nafta natural, bah).

En 1986, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín terminó de perforar Loma de la Lata y lo unió Loma con la red de gas de las ciudades de la zona centro del país mediante el gasoducto Neuba II, se calculó que ahí el ispa tendría gas barato para 60 años más, y eso suponiendo que el PBI creciera un promedio del 6% anual. 60 años sin agotarse, incluso si Alfonsín lograba reconvertir todo el transporte público a GNC, gas natural comprimido.

Eso Alfonsín no lo pudo o quiso hacer, por oposición de los colectiveros urbanos. Pero logró sin proponérselo que en poco tiempo nos volviéramos el mayor fabricante y exportador mundial, durante unos años, de equipos de GNC para autos, con clientes en 50 países, el dominio del 30% del mercado global, una facturación anual de U$ 130 millones y un crecimiento interanual de la misma del 24% en 2010.

Eso no tuvo la debida publicidad. Pero es raro que don Raúl, dado que este pequeño milagro fue todo suyo, no haya sacado cuenta, al menos tardíamente, de que con la energía pasan esas cosas: lo que crea trabajo calificado y duradero, lo que te hace Gardel, no es vender gas, o petróleo, o electricidad, sino tecnología. En el caso nuclear sucede lo mismo.

Menem tampoco hizo cuentas. Pero no trabajaba para la Argentina.

Alfonsín fue un político típico criollo: abogado, fiera de bufete y de comité, inteligentísimo, pero de formación en ciencia y tecnología medible en números negativos. Si le hablabas de vender tecnología atómica argentina, te daba la razón pero no te creía ni un poco. Al átomo a duras penas si lograba verlo como un enchufe. Y uno menor, además.

Pero además venía envenenado contra el Programa Nuclear Argentino por sus asesores (algunos eran de cuarta). Lo veía más como un engendro militarista caro y un eterno problema diplomático con EEUU, que como una solución energética. Loma de la Lata fue uno de los tres clavos finales para cerrarle el ataúd a la CNEA. Era gas barato en cantidades de escándalo.

Con una producción despampanante (300.000 m3 diarios) que a partir de 1986 llegaban por caño al AMBA, Loma de la Lata parecía el modo más elegante de paralizar todo el despliegue nucleoeléctrico de tiempos de Carlos Castro Madero. ¿Para qué penar partiendo el átomo, don Raúl? Electricidad iba a sobrar, y de yapa mucho más barata y segura, le decía su secretario de Energía, Jorge Lapeña.

Se podía dejar morir de muerte natural, es decir sin terminar, todos aquellos elefantes blancos nucleares de Castro Madero, como Atucha II o la Planta Industrial de Agua Pesada. Y la luz se iba a prender igual. Sobre todo, con el aporte de base de dos represas hidroeléctricas verdaderamente gigantes, ya construidas y pagadas por los milicos.

Y de yapa, esos dos pilares hidroeléctricos del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) eran muy distantes una de otra: 1568 kilómetros hay desde El Chocón, en el Comahue, hasta Salto Grande, sobre el río Uruguay. Semejante distancia hacía climáticamente independientes a ambas centrales, una de otra. ¿O no?

Con tales certezas de su arúspice en la materia, Alfonsín apostó tranquilo a vivir de hidroelectricidad y a espera de que SEGBA, EPEC, EDELAP, EPE y otros grandes productores eléctricos estatales se reequiparan con nuevas turbinas a gas y centrales de ciclos combinados, ahora que llegaba gas a espuertas a la Región Centro. Pero no sucedió.

Lapeña no le dijo a Alfonsín que el parque térmico de la región (muy viejo, quemaba fuel-oil) estaba hecho percha por años sin mantenimiento. Probablemente él también lo ignoraba, y si lo sabía, no lo remedió.

Tampoco sabía que una oscilación climática enorme, de tipo Niña, te puede dejar caminables por el fondo de puros secos los ríos Limay y Uruguay, y fuera de combate sus grossas centrales hidro. Sí, lector, tal como acaba de suceder nuevamente entre 2019 y 2022, y estuvo cerca de . Esas cosas desde los años ’70 pasan con frecuencia e intensidad crecientes. Se llaman Cambio Climático.

¿Por qué tenía que saber de semejantes cosas mecánicas y climáticas un secretario de energía? Casi todos sus colegas entienden de concesionar baratito a las multis el petróleo y el gas descubiertos a riesgo por YPF. No les pidas más.

El segundo clavo en el ataúd nuclear llegó de afuera. Embalse se logró terminar 4 años tarde y a pulmón, porque el proveedor canadiense AECL había recibido orden de no colaborar debido al bombazo nuclear de Indira Gandhi en 1974. Con los canadienses ya no se podía contar más, paciencia.

Pero no sin cierto paralelismo con lo de Canadá, la obra de Atucha II se frenó con colaboración soviética: en 1986 la muy mal diseñada central RBMK Chernobyl 4 en Ucrania se hizo puré, y la energía nuclear en Occidente se volvió anatema.

La foto muestra la herencia de la Guerra Fría: se ven 3 de los 9 reactores plutonígenos y plantas de reprocesamiento de Hanford, en el sureste desértico del estado de Washington. Nadie sabe cómo vitrificar y gestionar el inventario de residuos radioactivos generados allí desde inicios del Programa Manhattan hasta 1987. Son 208 millones de litros contaminados con 46 especies de radioquímicos que contienen 176 millones de curios de radioactividad, el doble de lo liberado por el accidente de Chernobyl en la URRS. Sólo el traslado por caños del material hasta la futura planta de vitrificado es un trabajo de U$ 13.400 millones, según Scientific American. Fecha posible de inicio de obras: 2022 (vencido sin que pasara naranja). Fecha de término de la vitrificación: 2068. Nadie cree en tales fechas por la dificultad técnica del trabajo. No importa en qué país ni bajo qué régimen político, en las plantas de armas nucleares a cargo de militares, la radioprotección es una contradicción en término.

En Mayak, en 1957 hubo un accidente que hoy calificaría como el tercero más importante de la historia después de Fukushima y Chernobyl, con un grado INES 6. Una explosión de sustancias químicas destruyó la tapa de un depósito de productos de fisión en estado de polvo, y la pluma aérea resultante contaminó de cesio 137 y estroncio 90 una superficie de 1,8 millones de km2. Esto obligó a la evacuación de 22 ciudades y aldeas a sotavento.

Los milicos soviéticos ocultaron exitosamente todo, de modo que a fecha de hoy las víctimas radiológicas son conjeturales. Ha de haberlas, porque algunas respuestas a la irradiación interna, como las leucemias, pueden demorarse una década hasta pintar en las estadísticas. Sin embargo, la diáspora forzada de los evacuados y la censura militar posterior probablemente diluyeron toda estadística local en el océano de números de la epidemiología oncológica general de los 270 millones de habitantes desparramados por los 22,4 millones de km2 del territorio soviético.

En suma, las plantas viejas de “repro” que alimentaron de sus primeras bombas atómicas a los EEUU y la URSS, tienen una mala imagen bien ganada. Las nacidas bajo autoridad civil y profesional de La Hague y Marcoule en Francia y Sellafields en Inglaterra tienen décadas en lo suyo y trabajan decentemente (al parecer). La Hague es inmensa.

El problema, en Argentina, es qué poco trabajo les dio a los yanquis entre 1986 y 1988, operando a través de las tapaderas institucionales más insólitas, en hacerle creer al compatriota promedio que el LPR iba a ser Hanford, Mayak y Chernobyl, todo junto. Justamente ellos, miralos vos.

Y es que sus voceros aquí eran locales y con autoridad médica, o formaban parte de «los guerreros del arcoiris». Todavía no se habían quemado políticamente, se los suponía jóvenes idealistas que salvan las ballenas durante la semana, y los findes al planeta entero, y todo sin apoyos raros de gobiernos o empresas. Eran ecologismo, término nuevo, no guerra híbrida, término inexistente.

Ahí se vio también que la CNEA, en sus primeros 30 años de gloria, dormida en su prestigio decentemente ganado, lo daba muy por seguro, lo creía intocable. No había hecho demasiado trabajo educativo capaz de asegurarle un mínimo de simpatía popular en tiempos más duros. ¿Y para qué? Si hasta Walt Disney, en su programa Disneylandia, los viernes a las 20:00 horas por Canal 13, nos ponía en la Era Atómica, y de yapa más felices y con la vida más resuelta que los Supersónicos.

Casi nadie previó los actuales tiempos duros, el insólito regreso a los peores combustibles fósiles, como el carbón o el fueloil. El futuro era atómico, tíos y tías. Y la CNEA tenía la llave.

Pero en 1977 YPF descubrió un yacimiento gigante de gas «fácil», con el cual no hay que penar frackeando rocas, sólo es perforar y sale a muy alta presión. Ese monstruo metanífero estaba en el centro geográfico de Neuquén, en laderas de las Sierras Blancas, se lo llamó Loma de la Lata y resultó tener 280.000 millones de m3 de gas, amén de cantidad de «condensados» (es decir líquidos asociados, nafta natural, bah).

En 1986, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín terminó de perforar Loma de la Lata y lo unió Loma con la red de gas de las ciudades de la zona centro del país mediante el gasoducto Neuba II, se calculó que ahí el ispa tendría gas barato para 60 años más, y eso suponiendo que el PBI creciera un promedio del 6% anual. 60 años sin agotarse, incluso si Alfonsín lograba reconvertir todo el transporte público a GNC, gas natural comprimido.

Eso Alfonsín no lo pudo o quiso hacer, por oposición de los colectiveros urbanos. Pero logró sin proponérselo que en poco tiempo nos volviéramos el mayor fabricante y exportador mundial, durante unos años, de equipos de GNC para autos, con clientes en 50 países, el dominio del 30% del mercado global, una facturación anual de U$ 130 millones y un crecimiento interanual de la misma del 24% en 2010.

Eso no tuvo la debida publicidad. Pero es raro que don Raúl, dado que este pequeño milagro fue todo suyo, no haya sacado cuenta, al menos tardíamente, de que con la energía pasan esas cosas: lo que crea trabajo calificado y duradero, lo que te hace Gardel, no es vender gas, o petróleo, o electricidad, sino tecnología. En el caso nuclear sucede lo mismo.

Menem tampoco hizo cuentas. Pero no trabajaba para la Argentina.

Alfonsín fue un político típico criollo: abogado, fiera de bufete y de comité, inteligentísimo, pero de formación en ciencia y tecnología medible en números negativos. Si le hablabas de vender tecnología atómica argentina, te daba la razón pero no te creía ni un poco. Al átomo a duras penas si lograba verlo como un enchufe. Y uno menor, además.

Pero además venía envenenado contra el Programa Nuclear Argentino por sus asesores (algunos eran de cuarta). Lo veía más como un engendro militarista caro y un eterno problema diplomático con EEUU, que como una solución energética. Loma de la Lata fue uno de los tres clavos finales para cerrarle el ataúd a la CNEA. Era gas barato en cantidades de escándalo.

Con una producción despampanante (300.000 m3 diarios) que a partir de 1986 llegaban por caño al AMBA, Loma de la Lata parecía el modo más elegante de paralizar todo el despliegue nucleoeléctrico de tiempos de Carlos Castro Madero. ¿Para qué penar partiendo el átomo, don Raúl? Electricidad iba a sobrar, y de yapa mucho más barata y segura, le decía su secretario de Energía, Jorge Lapeña.

Se podía dejar morir de muerte natural, es decir sin terminar, todos aquellos elefantes blancos nucleares de Castro Madero, como Atucha II o la Planta Industrial de Agua Pesada. Y la luz se iba a prender igual. Sobre todo, con el aporte de base de dos represas hidroeléctricas verdaderamente gigantes, ya construidas y pagadas por los milicos.

Y de yapa, esos dos pilares hidroeléctricos del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) eran muy distantes una de otra: 1568 kilómetros hay desde El Chocón, en el Comahue, hasta Salto Grande, sobre el río Uruguay. Semejante distancia hacía climáticamente independientes a ambas centrales, una de otra. ¿O no?

Con tales certezas de su arúspice en la materia, Alfonsín apostó tranquilo a vivir de hidroelectricidad y a espera de que SEGBA, EPEC, EDELAP, EPE y otros grandes productores eléctricos estatales se reequiparan con nuevas turbinas a gas y centrales de ciclos combinados, ahora que llegaba gas a espuertas a la Región Centro. Pero no sucedió.

Lapeña no le dijo a Alfonsín que el parque térmico de la región (muy viejo, quemaba fuel-oil) estaba hecho percha por años sin mantenimiento. Probablemente él también lo ignoraba, y si lo sabía, no lo remedió.

Tampoco sabía que una oscilación climática enorme, de tipo Niña, te puede dejar caminables por el fondo de puros secos los ríos Limay y Uruguay, y fuera de combate sus grossas centrales hidro. Sí, lector, tal como acaba de suceder nuevamente entre 2019 y 2022, y estuvo cerca de . Esas cosas desde los años ’70 pasan con frecuencia e intensidad crecientes. Se llaman Cambio Climático.

¿Por qué tenía que saber de semejantes cosas mecánicas y climáticas un secretario de energía? Casi todos sus colegas entienden de concesionar baratito a las multis el petróleo y el gas descubiertos a riesgo por YPF. No les pidas más.

El segundo clavo en el ataúd nuclear llegó de afuera. Embalse se logró terminar 4 años tarde y a pulmón, porque el proveedor canadiense AECL había recibido orden de no colaborar debido al bombazo nuclear de Indira Gandhi en 1974. Con los canadienses ya no se podía contar más, paciencia.

Pero no sin cierto paralelismo con lo de Canadá, la obra de Atucha II se frenó con colaboración soviética: en 1986 la muy mal diseñada central RBMK Chernobyl 4 en Ucrania se hizo puré, y la energía nuclear en Occidente se volvió anatema.

La OIEA eligió al argentino Rafael Grossi para un segundo mandato como su director general

Anomalía de marzo: superó en diez grados a la media histórica

Enrique Garabetyan

Un satélite de la NASA calcula si un país emite o absorbe carbono

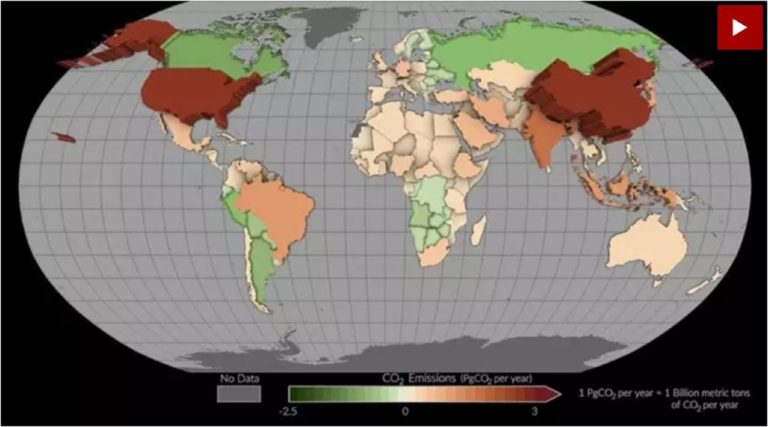

Un satélite de la NASA calcula si un país emite o absorbe carbono. Este mapa muestra las emisiones y absorciones netas medias de dióxido de carbono de 2015 a 2020 utilizando estimaciones basadas en las mediciones del satélite OCO-2 de la NASA.

Se trata de un proyecto piloto ha calculado las emisiones y absorciones de dióxido de carbono en más de un centenar de países concretos utilizando mediciones por satélite. La investigación ofrece una nueva visión del dióxido de carbono que se emite en estos países y de la cantidad que los bosques y otros «sumideros» que absorben carbono dentro de sus fronteras retiran de la atmósfera. En el mapa de arriba, los países en los que se eliminó más dióxido de carbono del que se emitió aparecen como depresiones verdes, mientras que los países con mayores emisiones son de color canela o rojo y parecen salirse de la página. El estudio internacional, publicado en Earth System Science Data y realizado por más de 60 investigadores, utilizó mediciones realizadas por la misión Orbiting Carbon Observatory-2 (OCO-2) de la NASA, así como una red de observaciones desde la superficie, para cuantificar los aumentos y descensos de las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono entre 2015 y 2020. Gracias a este enfoque basado en mediciones (o «descendente»), los investigadores pudieron inferir el balance el balance de la cantidad de dióxido de carbono emitido y eliminado.Aunque la misión OCO-2 no se diseñó específicamente para calcular las emisiones de los distintos países, los resultados de los más de 100 países llegan en un momento oportuno. El primer inventario mundial -un proceso para evaluar el progreso colectivo del mundo hacia la limitación del calentamiento global, como se especifica en el Acuerdo de París de 2015- tendrá lugar en 2023

Los capítulos de la saga Argentina nuclear hasta el 9 de Marzo

La saga de la Argentina nuclear – XXI y XXII

La saga de la Argentina nuclear – XXIII y XXIV

La saga de la Argentina nuclear – XXV La saga de la Argentina nuclear – XXVI La saga de la Argentina nuclear – XXVII La saga de la Argentina nuclear – XXIX La saga de la Argentina nuclear – XXXLa saga de la Argentina nuclear – XXXI

La saga de la Argentina nuclear – XXXII

La saga de la Argentina nuclear – XXXIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIV La saga de la Argentina nuclear – XXXV La saga de la Argentina nuclear – XXXVI La saga de la Argentina nuclear – XXXVII La saga de la Argentina nuclear – XXXVIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIX La saga de la Argentina nuclear – XL La saga de la Argentina nuclear – XLI La saga de la Argentina nuclear – XLII La saga de la Argentina nuclear – XLIII La saga de la Argentina nuclear – XLIVExportaciones de litio crecieron un 236% en 2022. Expectativas y desafios

Las exportaciones argentinas tuvieron un 2022 histórico, tras alcanzar por primera vez los USD 88.446 millones de facturación. Como todos los años, fueron la soja y el maíz los sectores que más traccionaron en el balance general -entre ambos exportaron USD 34.417 millones-, pero esta vez fue el litio el producto que más creció en términos porcentuales.

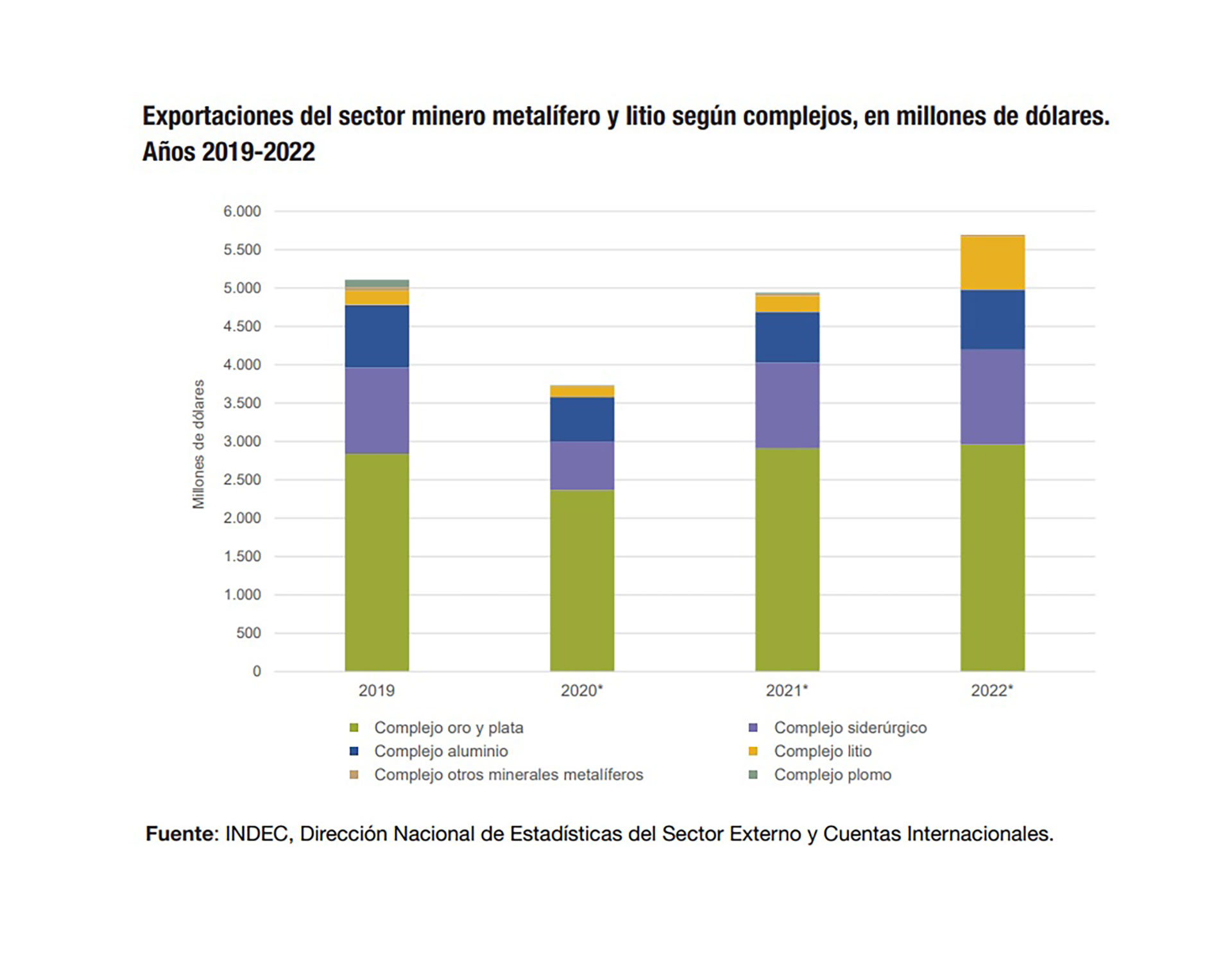

Según el informe de “complejos exportadores” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en 2022 la Argentina facturó USD 696 millones por las exportaciones de litio, lo que dejó como resultado un crecimiento del 236,2% respecto a los USD 207 millones que se enviaron al exterior en 2021 (diferencia de USD 449).

De acuerdo al informe, dentro de esa rama la Argentina exporta principalmente carbonato de litio, cloruro de litio, pilas y baterías de litio. Los compradores más importantes son China, Japón, República de Corea, Estados Unidos, Alemania y Francia.

Crecimiento silencioso

Si se compara a las exportaciones de litio con otros sectores, se observa con facilidad que la participación de ese mineral es todavía baja en las exportaciones generales (llegó al 0,8% este año). Sin embargo, es un hecho claro que en los últimos años ha venido creciendo de manera exponencial, al punto que su peso sobre los envíos al exterior se duplicó en muy poco tiempo.

En el gráfico se puede apreciar cómo el litio fue ganando participación dentro de los minerales. Lo mismo ocurrió a nivel general. Según un informe publicado por el Gobierno nacional, en 2017 el litio representaba el 0,3% de las exportaciones argentinas, que ese año totalizaron USD 58.384 millones. En ese entonces, el mineral dejaba solo USD 224 millones y ni siquiera aparecía entre los productos principales de exportación.

A qué se atribuye el crecimiento

Hay varios factores que explican el fuerte incremento de las exportaciones argentinas de litio, pero básicamente todo se resume a que las empresas que operan en el territorio nacional han sabido acoplarse a la tendencia mundial.

Es que en 2021, la producción de ese mineral superó por primera vez la barrera de las 100 mil toneladas, cuadruplicando los números que se alcanzaban en 2010.

El aumento exponencial de la oferta no se tradujo en una baja de precio. Por el contrario, entre 2021 y finales de 2022 el valor internacional aumentó 400%, llegando a rozar por momentos los USD 80.000 por tonelada.

¿A qué se debe este fenómeno? Casi todo se explica por un fuerte incremento en la cantidad de vehículos eléctricos fabricados y comercializados en el mundo, debido a que éstos utilizan baterías con hasta 60 kilos de carbonato de litio.

En este contexto la Argentina sale ganando, teniendo en cuenta que posee el 21% de las reservas de litio a nivel mundial. Llamativamente, nuestro país hoy produce apenas el 6% de todo lo que se extrae en el planeta, según datos de Focus Market. Es un número bajo, considerando la cantidad de minerales que se encuentran en territorio argentino, pero a su vez es prueba del potencial que existe para impulsar la inserción internacional en ese mercado.

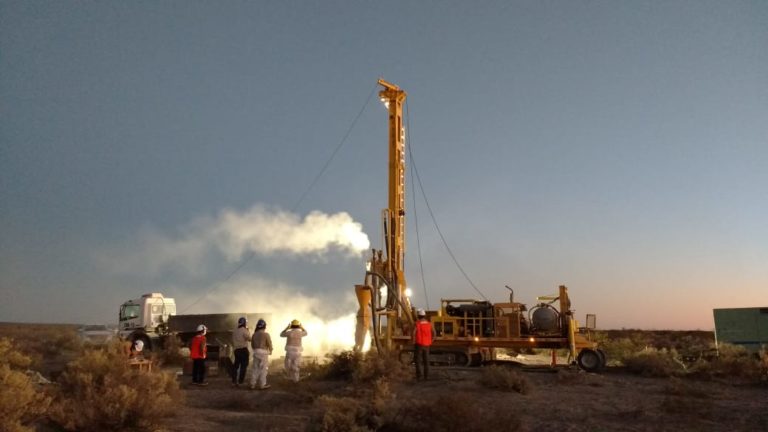

La producción de litio en Argentina se concentra en Catamarca, Salta y Jujuy. REUTERS

La producción de litio en Argentina se concentra en Catamarca, Salta y Jujuy. REUTERSSegún información publicada por la Secretaría de Energía, existe actualmente un potencial de inversiones en explotaciones mineras de litio de USD 6.473 millones. El horizonte de producción es de 373,5 mil toneladas adicionales a la capacidad actual de 37,5 mil toneladas por año, lo que con el tiempo, estiman, podría llevar las exportaciones de ese mineral a un valor cercano a los USD 12.000 millones.

Si eso llegara a ocurrir, el litio pasaría a representar, a valores de hoy, el 13,5% de las exportaciones totales de Argentina, y se convertiría en el segundo producto de mayor peso en términos de facturación, solo detrás de la soja.

Por ahora son números que están muy lejos, pero el contexto internacional favorece para el desarrollo de la actividad, que se produce principalmente en Catamarca -allí se encuentra uno de los yacimientos de salmuera de litio más grandes del mundo-, Jujuy y Salta.

Un reclamo de AgendAR:

El promocionado «oro blanco» esta empezando a cumplir su promesa, pero hasta hora para Argentina es un boom minero más, relativamente pequeños dentro de sus exportaciones de materia prima.

Este es el momento, entonces que le pidamos a quienes aspiran a gobernar que expliciten sus planes en el tema del litio: las regalias a establecer, los requisitos ambientales, la relación con las provincias y, si estan dispuestos a estimular los efuerzos para agregar valor y trabajos locales a este mineral.

ABF