Se anunció el Museo del Fitito en Argentina

FAdeA moderniza la aviónica del Pucará Fénix

La lógica indicaría que remotorizar y actualizar la aviónica de un avión construido por uno mismo debería ser fácil. Con el Pucará ha venido siendo una lucha que ya dura más de una década, y no creemos que el problema tenga un único origen. Pero sobre eso volvemos al final de la nota.

Luego de un proceso que que extendió en el tiempo por diversas razones, finalmente el proyecto Pucará Fénix apunta a cerrar una etapa central como fue su remotorización. Actualmente, en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA) no solo se están concluyendo los últimos detalles para la certificación por el cambio de motores, sino que también se ha logrado avanzar en la modernización de la aviónica del veterano bimotor.

Durante nuestra reciente visita a las instalaciones de la fábrica cordobesa, el único prototipo de Pucará Fénix (que hasta hace poco lucía la matrícula OVX-501) se encontraba en plena intervención, con técnicos de FAdeA trabajando en la modernización de la aviónica. Actualmente se ha completado la instalación del nuevo sistema NAV/COM en ambos puestos, incluida la compatibilidad con el uso de gafas de visión nocturna. Consultado sobre los progresos en la modernización, el Jefe de Programa comentó que hasta el momento han realizado todas las instalaciones del hardware y pruebas iniciales.

El avance de los trabajos por la actualización de la aviónica tendrá su presentación formal durante la ceremonia anunciada para el jueves 18, ocasión en la cual el Pucará Fénix estará acompañado del último IA-63 Pampa III Bloque II (A-710) de la Fuerza Aérea Argentina.

Una vez realizado el roll-out, el Pucará Fénix avanzará en la siguiente etapa de pruebas, la cual implicará la ejecución de los ensayos en tierra y en vuelo, y finalmente la certificación de la nueva aviónica. Pese a que no se abordaron plazos, los resultados en los ensayos funcionales tendrán incidencia directa en el cronograma previsto.

Remotorización

La campaña de ensayos en vuelo por la remotorización tuvo su cierre el año pasado, completando finalmente una de las fases claves con la presencia de las compañías Hartzell y Pratt & Whitney. La actividad realizada en esos días resultó bastante intensa y exitosa, concluyéndose con los trabajos en las hélices y eje de motor. “…Se tomaron todos los datos, donde cada empresas dispuso la información necesaria para concluir los documentos de sustanciación que demanda la certificación de cada una de las partes…” confirmó el Jefe de Programa.

Los últimos pasos de cara a la certificación incluyen los informes finales de Pratt & Whitney y la revisión por parte de Hartzell. Por su parte, FadeA tiene a su cargo la actualización de manuales y los informes para la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DIGAMC). En esta fase de cierre no deberían presentarse mayores inconvenientes que impliquen una demora, por lo que se estima que la certificación de la remotorización se dispondría para inicios del próximo semestre.

Con un contrato vigente para la remotorización y modernización de tres Pucará Fénix de serie, FADeA también ha logrado avanzar con los trabajos en algunas de las aeronaves que fueron oportunamente trasladadas desde la III Brigada Aérea a Córdoba, unidades sobre las cuales ya se han realizado desmontajes y evaluación de su condición. A la mencionada remotorización (para lo cual se van a adquirir cinco conjuntos estructurales alares) también se aplicará la actualización NAV/COM, instalación de aire acondicionado y compatibilidad NVG exterior. Vale destacar que una vez que se inicie el proceso de actualización, también se realizará la inspección mayor de las aeronaves.

Desafíos

Como todo proyecto relacionado a las Fuerzas Armadas, la producción en serie del Pucará Fénix deberá hacer frente a diversos desafíos, tanto desde el plano técnico como por un contexto cada vez más complejo en lo económico a nivel país, el cual ha tenido y tiene una incidencia directa en las distintas iniciativas que actualmente mantienen en curso FAdeA.

Con la vista puesta en iniciar los trabajos en las unidades de serie, en FAdeA ya se han arrancado con algunas tareas, estando a la espera del ingreso de diversos materiales pese a que ya se disponen de motores adicionales. Consultado sobre cuales son los componentes más importantes del proceso, el Jefe de Programa confirmó que todo el conjunto de remotorización es necesario para iniciar con el trabajo de fondo.

Uno de los inconvenientes que se presentará con los Pucará es la particularidad que presenta cada aeronave, debido a los procesos de fabricación y modificaciones recibidas, las cuales no fueron homogéneas a toda la flota al punto tal que algunas aeronaves tienen configuración distinta, lo cual demandará un trabajo fino de ingeniería a la hora de realizar el relevamiento y re-adecuación de configuración. Es por esta razón que la inspección de cada aeronave requerirá un equipo específico de mantenimiento a los fines de evaluar y poner en condiciones el material.

Uno de los objetivos de la remotorización y modernización es elevar el grado de estandarización de los Pucará Fénix alcanzados por el actual contrato, así como el de las potenciales unidades que podrían estar comprendidas en un nuevo acuerdo. En relación a esto último, pese a algunas declaraciones y tanteos sobre posibilidades, de momento no se ha elevado ese requerimiento a un documento formal.

Opinión de AgendAR: Desde 2019, cuando se los trató por primera vez de desprogramar para siempre del equipamiento de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) por razones impublicables (para la FAA), este portal viene tratando de evitarlo, publicándolas. No moveremos mucho el amperímetro, pero por lo menos algún gil habla del elefante en la habitación, como dicen los gringos. Una breve revisión de lo que vinimos publicando en defensa del Pucará desde 2019 puede verse aquí, aquí, aquí y aquí. El que se tome el trabajo de leer esos artículos va a entender por qué la misma planta que diseñó y fabricó este avión a fines de los ’60 tuvo que mandar un ala a Israel en 2011 para que se rediseñara allí el modo de ponerle un turboprop algo más bocón. Para una fábrica aeronáutica con casi un siglo de existencia esta operación no debería ser «rocket science», como también dicen los gringos. Aún admitiendo que esa existencia ha sido ripiosa, intercurrida por su concesión a Lockheed, y con frecuentes expulsiones de recursos humanos fogueados. Curiosamente, la Aduana interpretó la salida del ala hacia Israel como una exportación de armas. Desde Argentina a Israel, eso vendría a ser el mundo al revés. Pero sucedió, y eso atrasó el asunto algunos añitos. ¿Y para ponerle una hélice cuatripala con capacidad de inversión, en lugar de la tripala original de paso variable? Más añitos. ¿Y la autorización regulatoria de la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DIGAMC) para saber si el avión remotorizado está autorizado a volar? ¿Y para cambiarle la aviónica por algo más nacional y moderno? Ahí también, añitos. Zona Militar asegura que esto sale en seis meses, y con fritas. Primera respuesta posible: Sí, ponele. Segunda: Debe haber elecciones nacionales, para que de pronto reine semejante apuro. En términos de ingeniería automotriz, todo es como si la Ford mandara un Mustang desde Detroit a Japón para que Toyota le sustituya el V-8 original por otro, y de yapa una nueva caja de cambios, pero en el medio hubiera intervenido el FBI para que el auto no viajara, y luego el Departamento de Salud tuviera que tomarse su tiempo para estudiar si puede circular por las calles, y todo en cámara bien leeeeeenta. No es falta de plata sino de ganas. Uno se preguntaría si a la Ford le agarró un Alzheimer colectivo y se quedó sin ingeniería, o si bajo la elipsis «por diversas causas» de esos tiempos geológicos para implementar actualizaciones más bien rutinarias hay mugre. Y sí, claro que la hay. Un establo de Augías, si a Ud. le da por la mitología griega. Es todo bastante simple: la OTAN no tiene una animadversión particular por el Puca. A esta altura, no creo que se acuerde siquiera de su existencia. Lo que no quiere esa alianza militar es que la Argentina siga fabricando aviones de diseño y construcción local, y de ningún tipo, punto. Para ellos, somos hipótesis de conflicto. ¿Se entiende? Si nosotros jugamos a que ellos no lo son para nosotros, es puro pacifismo unilateral, una alucinación geopolítica, y nos ha costado 1,65 millones de km2 de mares desde 1986. Entre sus muchas alucinaciones, ésta la OTAN no la tiene. El conflicto posible por «las islas demasiado famosas», en el cual con unos aviones más bien decrépitos y cero estrategia o coordinación en su empleo les mandamos 6 buques al fondo. Y cuando la embajada más importante del país más importante de la OTAN manda un «white paper» dando órdenes de no hacer, órdenes que agravan una propensión innata no sólo a la inacción sino a la obediencia, aquí se siguen a rajatablas. El Puca no va a ganar ninguna guerra «per se», y menos una guerra entre estados. Pero creemos que aún con esas limitaciones puede haber contribuido a evitar una, y con Chile. Sobre eso, volvemos después. Habiendo nacido como nave anti-insurgencia, es decir de dar pelea a enemigos muy mal armados, mostró encantos que todavía hoy lo siguen poniendo en otras categorías posibles. Antes eran impensables, pero las fueron generando algunos cambios tecnológicos mundiales en materia de sensores, informática y comunicaciones. Pero además también porque ahora esas capacidades las tenemos en el país, desarrolladas por empresas nacionales. Y el Puca es una buena plataforma para desplegarlas con efectividad. Por sus capacidades de sobrevuelo sobre zona de operaciones, su resistencia estructural frente a fuego enemigo y su capacidad de cargar bombas, el Puca fue el segundo avión argentino con más pedidos de unidades o de fabricación bajo licencia por parte de otros países, después del Pulqui II en 1951. Tal cual. Del Puca se perdieron deliberadamente memorandos de intención de compra de varios países por más de 200 aparatos, y hasta un pedido de fabricación bajo licencia de la Boeing. Detesto admitir que buena parte de estas agachadas frente a la OTAN sucedió en tiempos de democracia. Pero en verdad, tampoco la FAA quiere demasiado al Puca, aunque es un hijo suyo. Las causas: es demasiado bueno por ingeniería y sigue demasiado vigente. Mientras siga desplegado, no deja importar con libertad chatarra de la OTAN, que es un negoción de cúpulas y de crápulas, y que deja diegos (no nos referimos a Maradona, y tampoco nos referimos la actual conducción de Xavier Isaac, quien oxigenó no poco el ambiente de esas cumbres). A los muchos y honestos pilotos jóvenes el Puca también los jode. ¿Quién quiere, a falta de destinos en aviación de caza, ser destinado a una tarea tan rutinaria como la patrulla aérea armada y radarizada en todo tiempo, el destino más probable del Puca Fénix con su nueva aviónica? Todos preferirían ser el Barón Rojo, o al menos Tom Cruise, incluso en un Skyhawk A4 de los comprados por Menem de tercera mano. Estos cazas de ataque se caen de viejos, pese a los esfuerzos impresionantes del Cdte. Isaac por conseguirles repuestos, resucitar el banco de pruebas de sus turbinas, y mantenerlos en vuelo como sea. A esa brava muchachada aeronáutica, yo le diría que piense esto: la única vez en la vida que los Pucas estuvieron bien mantenidos y dotados de armamento antibuque bajo un ala (el misil argentino guiado «Martín Pescador») sucedió tras la guerra de Malvinas. Los Pucas salían en patrulla con ese misil argento de los ’60, una copia del Bullpup yanqui pergeñada por la entonces llamada CITEFA (Centro de Investigación Tecnológico de las Fuerzas Armadas). Una tras otra, las tres se fueron bajando del proyecto, y el Ministerio de Defensa no lo quiso fabricar. Pero la derrota enseña a no ser tan pelotudo, y al toque de la de Malvinas, se fabricaron 300. Los Martín no eran una maravilla y su vuelo filoguiado de apenas 7 km te exponía a que te bajaran de un misilazo mientras el tipo que vuela en el asiento trasero lo mantenía apuntado. Pero dos o tres impactos de un Martín Pescador supersónico y con una carga explosiva de 40 kg. de hexolita habrían hecho puré cualquier destructor o fragata modernas con casco de aluminio y de fabricación británica… aunque tuviera bandera chilena. Era el equivalente de un corchazo de cañón de 155 mm., pero guiado. Sospecho que si el general Augusto Pinochet no se tentó de hacer leña del árbol caído con nosotros en los dos o tres años posteriores a 1982, es porque el árbol todavía tenía bastantes espinas. Los Pucas con los Martín bajo el ala parecen haber sido una de ellas. Lo potente del combo avión-misil era la fabricación nacional de ambos: en caso de pifostio mayor, podíamos reponer pérdidas y sostener la lucha casi indefinidamente con medios propios, en lugar de tener que firmar la paz por falta de misiles, aviones y repuestos tras perder una o dos provincias patagónicas. Nuestra salvación, en aquella posguerra de «no hagan ruido, no hagan olas», fue el tener una industria de defensa. Que algunos gobiernos democráticos la hayan rifado, y -ojo- con no poca colaboración de las cúpulas militares, fue y es nuestra principal debilidad. Y su reconstrucción debería ser la prioridad de cualquier política de defensa sostenible. Los Martín Pescador terminaron siendo usados por las tres fuerzas en todo aparato biposto. Había que verlos, insólitos y nacionales, bajo las alas de los Aermacchi de la Marina, siempre tan ganosa de usar armamento argentino como Ud. y yo de visitar al dentista… Nadie dice una palabra de esto. Supongo que debemos estar recontra equivocados, por lo tanto. Sin embargo, la Royal Air Force testeó un Puca capturado casi intacto en Malvinas en 1983, y en su informe final los pilotos de prueba británicos se extrañaron de que Argentina no estuviera vendiéndolo con algún éxito, tras enfrentarlo en duelos aéreos fingidos contra todo avión de combate de Su Graciosa Majestad, incluidos los portentosos Phantom. Los desconcertaba la maniobrabilidad de patineta del Puca, rara en un bimotor, que le permitía tener alineados los cañones de proa en «dogfights» contra cazas mucho más veloces y potentes, siempre que la lucha se mantuviera en la horizontal. No suele suceder que el enemigo sea tan caballeroso. Blanco sobre negro, y aunque lo declararon inútil para atacar tropa regular armada con misiles antiaéreos portátiles a hombro, tipo MANPADS, el avión a los de la RAF les gustó no poco. Le calcularon un mercado mundial potencial de al menos 400 unidades. Se extrañaron, en su dictamen, de nuestra falta de voluntad para venderlo. El informe se publicó, está aquí. ¿Estará también muy equivocado? En 1983, alguien que no dejó su firma para la posteridad hizo destruir los utilajes de la fábrica cordobesa, cosa de que no se siguiera produciendo más Pucas. Y es lo que sucedió. Todo Puca en vuelo o hangarado fue fabricado antes de 1984. Pero como el avión tiene una resistencia estructural fabulosa, de arriba de 20.000 horas de vuelo, las células de los que siguieron volando sobrevivíeron sin mosquearse en nada por el desgaste, bastante más rápído, de las turbinas Astazou francesas. Como se habían fabricado más de 120 unidades, pese al paso de las décadas y al poco mantenimiento sobrevivían decenas de células remotorizables y re-instrumentables, orientables a otras finalidades. Rápidamente, distintas y sucesivas cúpulas aeronáuticas empezaron a darlas de baja cuando tenían resistencia para miles de horas más de paliza, y regalárselas a intendentes patrióticos y volverlas estatuas de plaza. Si Isaac logró salvar 16 de ese destino, o del chatarreo, bien por él. Ha sido el primero y el único. Pero siendo tan pocos los Pucas, hay que pensar bien en qué emplearlos. Ese es un poco el cuadro general, que explica por qué es tan lento el proceso de transformar los Pucas remanentes en patrullas aéreas con radar «look down» y visión nocturna. En 2020 se iban a destinar 4 células de las que se recuperaran para este uso, pero Isaac acaba de anunciar que este «mini-AWACS» criollo será uno solo. Las 16 células viables que su administración logró rescatar de volverse estatuas o carpintería de aluminio, se destinarán a un escuadrón de ataque a tierra. OK, roguemos que el enemigo, si lo hay, tenga la nobleza de no usar Stingers o misilitos similares. Pero esta decisión de devolver el Puca a una misión para la que ya en Malvinas demostró mucha vulnerabilidad, el ataque a tierra, ¿viene a suceder justo ahora, que INVAP construye radares SAR justamente para volverlo una patrulla marina y terrestre para todo tiempo, y que FIXVIEW construye sensores infrarrojos FLIR y REDIMEC pantallas integrales tipo «full glass cockpit», también para eso? Muy a contrapié de capacidades tecnológicas propias, legítimas y penosamente adquiridas, esa decisión. Una fuerza aérea sin drones hoy no sirve ni para desfile. En Ucrania eso se demuestra todos los días, y especialmente todas las noches. Si estamos dispuestos a defender una célula resistente y de razonable autonomía con cabina para dos tripulantes como la del Puca, es porque estamos en la era de los drones. Podemos fabricarlos. Estábamos empezando a hacerlo bastante bien, con una colaboración de la FAdeA e INVAP, entre 2014 y 2015, hasta que sobrevino esa reencarnación tilinga del piloto Carlos Menem, el ingeniero Mauricio Macri. Sumando ambos, te dan un país como al actual, casi sin aeronáutica y sin ingeniería. Pero las capacidades adquiridas se conservan, y también se conservan -gracias a Isaac- algunos Pucas. No es mala noticia. Del Puca nos interesa no tanto el piloto al frente, el señor o señora que vuelan la aeronave, como el o la que va en el asiento de atrás, controlando en sus pantallas qué cosas vuelan en el cielo, y qué se mueve en la tierra o la superficie del mar. A futuro, a esos pilotos de asiento trasero los vemos comunicándose con dos o tres drones armados que lo siguen o preceden, y con algún AWACS en serio y de sensores muy potentes, bien escudado a retaguardia por la distancia. Nos parece que el ataque a tierra, si el enemigo tiene MANPADS, se ha vuelto un asunto muy kamikaze. Si un país aprecia a sus pilotos, seres de mucha formación y difícil reposición, ese viaje de difícil retorno lo tienen que hacer robots aéreos, y más vale baratos y abundantes. Isaac anunció la compra de dos Embraer de cabotaje. ¿Nos dejará Brasil transformar alguno de ellos en un AWACS radarizado por INVAP? Es una pregunta desconfiada, porque la capacidad británica de interferir las compras argentinas de aviones ha probado ser horriblemente eficaz durante 41 años. Su Graciosa Majestad sigue pudiendo más que el Mercosur. Al Puca lo vemos para las guerras del futuro, no para la que ya pasó. Será porque tantas veces lo mataron -y con fuego amigo- que a este Puca de patrulla armada, y cuya evolución más inteligente sería la de «arrear» una tropilla de drones, lo llamaron Fénix. Vive resucitando. A quien le haya puesto ese nombre, en AgendAR le debemos un vino. Daniel E. AriasLa CNEA fabricó las primeras celdas solares nacionales para misiones espaciales

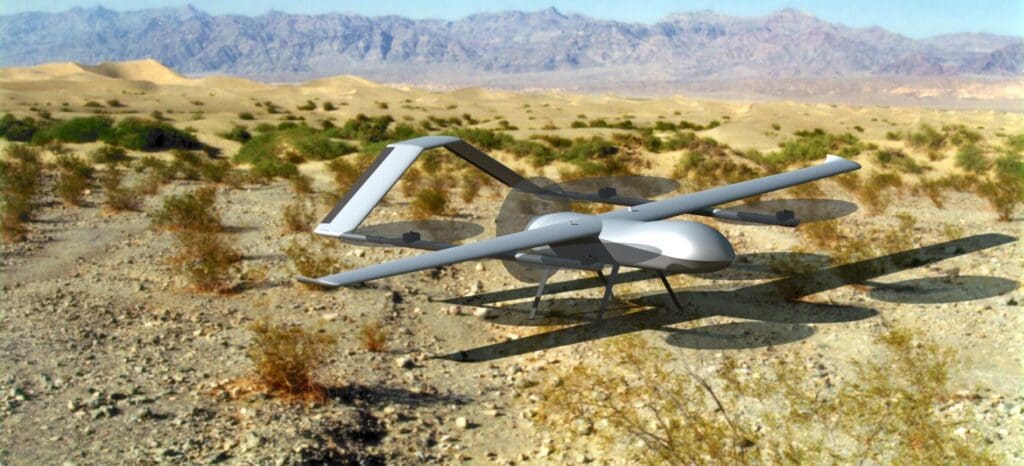

FAdeA avanza en el desarrollo de un nuevo drone VTOL para el Ejército Argentino

En este marco FAdeA confirmó los avances para el desarrollo de un nuevo vehículo aéreo no tripulado (UAV) tipo VTOL para el Ejército Argentino. Así pudo dar cuenta el demostrador tecnológico presentado durante la jornada asi, como la firma de acuerdos concernientes al desarrollo y pruebas de este.

.Durante su discurso, el Jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino, Teniente General Pereda, hizo alusión a este desarrollo junto a FAdeA de este drone VTOL ((Despegue y Aterrizaje Vertical) para unidades de la fuerza. Indicando que: “Hemos estado trabajando en los últimos años diseñando el requerimiento operativo que necesitan nuestras unidades del ejército. Estamos decididamente encarando un proceso de modernización y de reconstitución de capacidades operativas de la mano de una ley que esta permitiendo una mirada de optimismo en el desarrollo del ejército futuro”.

En su alocución, el titular del Ejército Argentino destacado la asociación estratégica con FAdeA en varios proyectos, siendo el caso de la modernización de los helicópteros AB-206 de la fuerza, al igual que la reactivación de la producción de paracaídas.

De esta forma, durante el acto en las instalaciones de la fábrica cordobesa, “se concretó la firma de un contrato entre el Ministerio de Defensa de la Nación y FAdeA, que tiene como beneficiario al Ejército Argentino, con el objetivo cumplir, la primera de tres etapas, de un proyecto de desarrollo de un sistema aéreo no tripulado de despegue vertical”, expresó oficialmente FAdeA. Agregando que: “Esta primera etapa denominada “Desarrollo de demostrador tecnológico de sistema aéreo no tripulado” tiene como finalidad el desarrollo de 3 demostradores tecnológicos con su respectiva estación de control terrestre, que podrán ser utilizados para vigilancia y comunicación”.

Por último, al día de la fecha, el drone VTOL presentado no posee una denominación oficial al presentar al momento un demostrador de tecnología. Es de suponer que próximamente reciba un nombre oficial mientras se avance en las sucesivas etapas del proyecto.

Advierten sobre los riesgos de degradacion del suelo en los cultivos extensivos

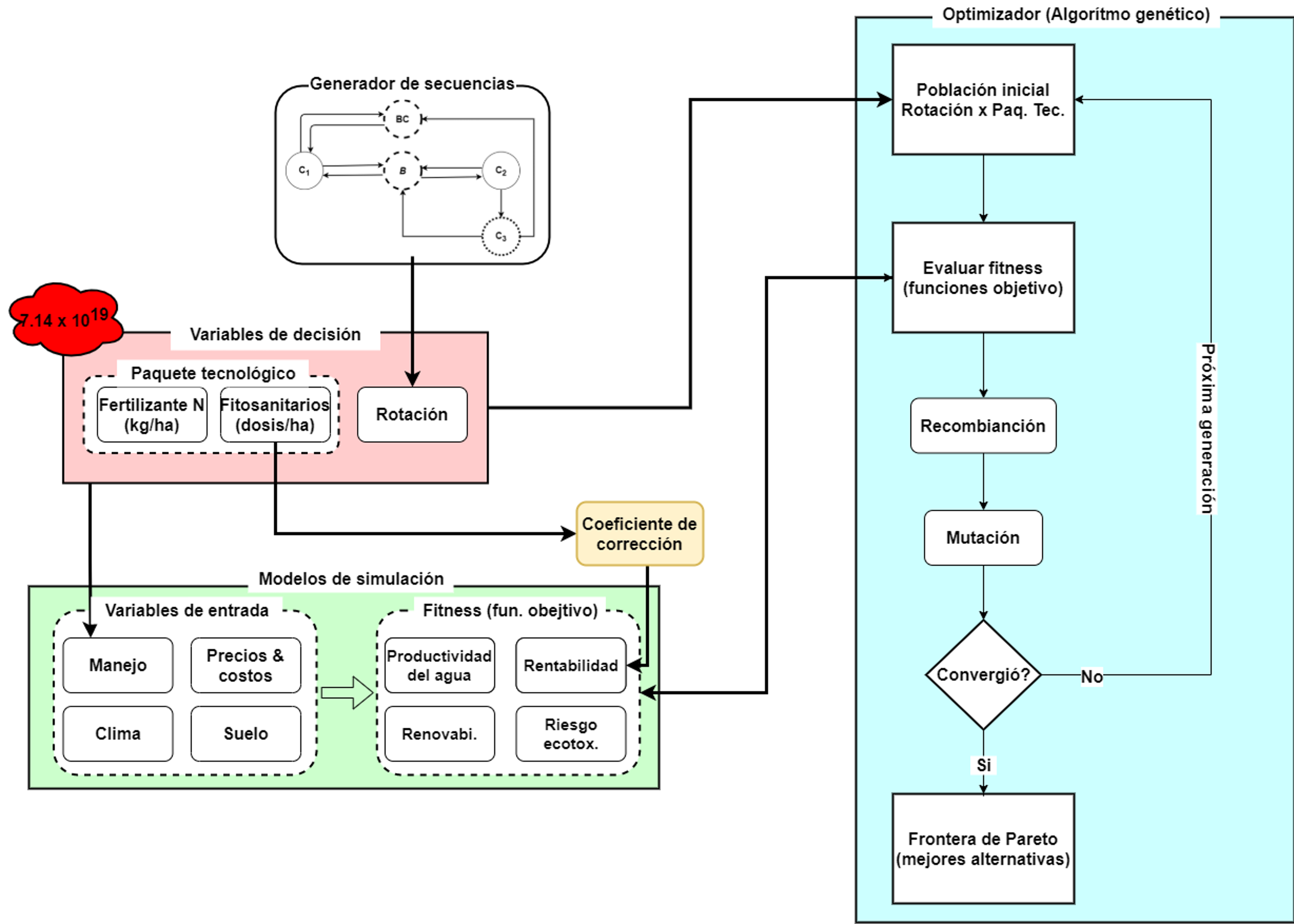

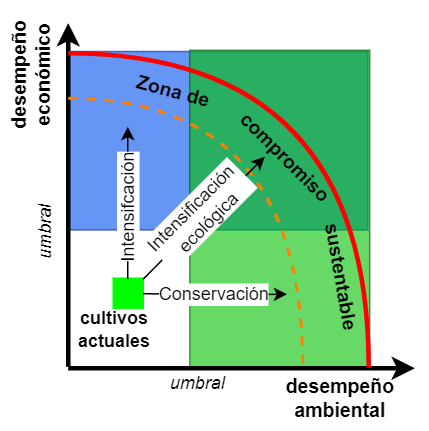

“Sobre todo, lo vemos al aumentar el uso de insumos; por ejemplo, de fitosanitarios. Entonces, aparece una primera elección, si ir hacia sistemas con mayor desempeño económico y perder desempeño ambiental, o viceversa”, agregó.

Felipe aclaró que el desempeño económico es sencillo de incorporar en sus modelos computacionales, mientras que el ambiental es más complejo. “Para abordarlo, lo redujimos a un conjunto de variables representativas del funcionamiento mínimo que necesitaría un sistema de producción de alimentos, fibras o commodities (sic). Miramos la dependencia del uso de energía no renovable, la biodiversidad y la salud del suelo”, señaló.

El investigador de la Fauba y del Conicet dijo que “los puntos intermedios requieren consensos de la sociedad” y que “la pregunta es cuánto estamos dispuestos a perder de cada uno y que los sistemas se mantengan como una actividad rentable, pero no degraden al ambiente a un punto que no se pueda producir más”.

“Sobre todo, lo vemos al aumentar el uso de insumos; por ejemplo, de fitosanitarios. Entonces, aparece una primera elección, si ir hacia sistemas con mayor desempeño económico y perder desempeño ambiental, o viceversa”, agregó.

Felipe aclaró que el desempeño económico es sencillo de incorporar en sus modelos computacionales, mientras que el ambiental es más complejo. “Para abordarlo, lo redujimos a un conjunto de variables representativas del funcionamiento mínimo que necesitaría un sistema de producción de alimentos, fibras o commodities (sic). Miramos la dependencia del uso de energía no renovable, la biodiversidad y la salud del suelo”, señaló.

El investigador de la Fauba y del Conicet dijo que “los puntos intermedios requieren consensos de la sociedad” y que “la pregunta es cuánto estamos dispuestos a perder de cada uno y que los sistemas se mantengan como una actividad rentable, pero no degraden al ambiente a un punto que no se pueda producir más”.

Asimismo, Felipe remarca que halló una tensión muy marcada entre el desempeño económico y los aportes de carbono al suelo “El cereal hace grandes aportes de carbono al suelo, pero la oleaginosa es más rendidora en términos económicos. Entonces, si se prioriza el dinero, la soja va a ocupar gran porcentaje de las rotaciones, a costa de una posible erosión del suelo”, afirmó.

En este sentido, Felipe añadió que es clave conocer cuánta materia orgánica pueden perder los suelos hasta que los rindes del sistema bajen de forma drástica. También aclaró que determinar esos valores ‘umbrales’ es muy complejo. “En los sistemas extensivos con alta proporción de soja, se reduce la materia orgánica del suelo. En Pergamino es un hecho”.

A futuro, Felipe junto a su tutor Diego Ferraro quieren replicar el estudio en otras regiones para conocer si se mantienen los compromisos que observaron en Pergamino o si es posible aumentar el desempeño económico y el ambiental al mismo tiempo. Además, van a evaluar qué pasa cuando modifican los ‘forzantes del sistema’, como el clima o los precios.

Asimismo, Felipe remarca que halló una tensión muy marcada entre el desempeño económico y los aportes de carbono al suelo “El cereal hace grandes aportes de carbono al suelo, pero la oleaginosa es más rendidora en términos económicos. Entonces, si se prioriza el dinero, la soja va a ocupar gran porcentaje de las rotaciones, a costa de una posible erosión del suelo”, afirmó.

En este sentido, Felipe añadió que es clave conocer cuánta materia orgánica pueden perder los suelos hasta que los rindes del sistema bajen de forma drástica. También aclaró que determinar esos valores ‘umbrales’ es muy complejo. “En los sistemas extensivos con alta proporción de soja, se reduce la materia orgánica del suelo. En Pergamino es un hecho”.

A futuro, Felipe junto a su tutor Diego Ferraro quieren replicar el estudio en otras regiones para conocer si se mantienen los compromisos que observaron en Pergamino o si es posible aumentar el desempeño económico y el ambiental al mismo tiempo. Además, van a evaluar qué pasa cuando modifican los ‘forzantes del sistema’, como el clima o los precios. Las Pymes en estado de depresion

¿Cómo sobreviven las PyMEs argentinas a tantas situaciones críticas?

Yo me pregunto cómo sobrevivimos los argentinos en la Argentina. Las PyMEs somos parte de esta situación. Coincido con lo que dijo el Presidente de la Nación la semana pasada, al afirmar que estamos en un estado de malestar psicológico, frustración, depresión permanente y continua. Esto nos alcanza a casitodos, pero fundamentalmente a aquellos que tenemos la responsabilidad de tener un mostrador. Eso significa la responsabilidad de abrir las persianas todos los días, pagar muchos impuestos, a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores e interactuar con nuestros clientes que también están en un estado de depresión. Y arriesgarnos a que no nos maten cada vez que entra un desconocido al negocio.¿Tan grave es la percepción?

En este estado estamos viviendo. Los que somos PyME, el comerciante, no sabemos hacer otra cosa, no somos como los grandes fondos de inversión, que cuando un proyecto no es negocio se van a otro proyecto, venden su posición. Nosotros no solamente peleamos con este gobierno, que además me tiene más enojado porque lo apoyé y lo voté, para que llegue. Me tiene muy enojado porque siento una doble frustración, por el desastre que ha hecho. Pero también peleamos con el gobierno anterior que hizo un desastre. Discutía con el ex ministro Pancho Cabrera y con todos estos chicos que no conocen un comercio, la calle, lo que es levantarse un sábado a la mañana para trabajar y no para ir a jugar el polo. Él decía que hay que innovarse, readecuarse, volver a articularse. Entonces le planteaba ¿cómo hago para que un fabricante de zapatos, un fabricante de confecciones o un almacenero que toda su vida estuvo al frente de un mostrador, se dedique a hacer software? Eso es imposible. La reestructuración tiene que darse en el marco de la posibilidad y realización. Durante el gobierno de Macri perdimos 50.000 empresas y durante el actual, con pandemia y gran crisis, estamos perdiendo miles.El gobierno destaca no cayó la actividad económica. ¿Coinciden ustedes?

La actividad económica se sostiene porque el valor de nuestro dinero no existe. El problema es el peso, no el dólar. La velocidad con que se mueve el dinero es muy rápida, porque cuando la gente tiene mil pesos, sabe que, al día siguiente, con ese dinero compra menos. Entonces lo gasta en productos de primera necesidad. Hoy un kilo de yerba vale más de mil pesos. Pero, además, compra con la tarjeta lo que puede y en ese marco se sostuvo la actividad. De todos modos, eso se paró.¿Qué puede pasar por la cabeza del Presidente cuando dice que la inflación es psicológica?

No puedo analizar qué pasa por su cabeza. Lo que hace el gobierno es patear la pelota, pero hay que hacerle frente a esta crisis. Hace más de un año, el 15 de marzo, el Presidente dijo que íbamos a empezar una guerra contra la inflación… Creo, además, que debe estar mal asesorado. No necesariamente tiene que saber de economía y mucho menos de las causas de la inflación, porque todos quieren atacar a las consecuencias y eso no sirve. Tenemos un problema de inflación crónica desde hace años. Nadie lo resolvió porque las decisiones para eso implican ser un país serio.¿Por qué no somos un país serio?

Evidentemente no hemos logrado ser un país serio porque para que no haya inflación. No creo que el secreto sea gastar menos, lo que tenemos que hacer es gastar bien. El otro día discutía con un amigo que es defensor de los planes y programas. No soy defensor del plan y programa como está desarrollado, pero sí creo que debe haber una herramienta de contención y transición entre un puesto de trabajo y otro por un tiempo determinado, con acciones concretas, capacitaciones. Ahora, cuando uno ve la cara a la pobre gente que va los primeros días del mes al Banco Nación, se da cuenta que están mal, decepcionados. Me da mucho dolor, pero el problema no es lo que la gente cobra, sino lo que nosotros gastamos para que esa gente cobre. Si analizamos los presupuestos, gastamos un 150% de lo que es el plan.¿Podés aclararlo?

El problema es que hay ineficiencia, incapacidad y en muchos casos corrupción para el desarrollo de una acción necesaria que está mal aplicada. Los subsidios se pagan a través de una gran estructura. Las organizaciones sociales, en muchos casos ni siquiera tienen un balance, ni hablar de personería jurídica, no tienen nada. Hay todo un procedimiento administrativo burocrático que se utiliza como contención política para el otorgamiento de los planes. Lo explico con números redondos para que se entienda. Si dentro del presupuesto hay para otorgar 1000 subsidios, supongamos que se asignan $500.000. De ellos, es $200.000 van para el que los necesita y $300.000 se gastan en la estructura burocrática, dentro o fuera del gobierno nacional. Lo que está mal es que tanta gente necesite un subsidio, está claro. Es una realidad, debemos aceptarla y creo que uno de los mayores problemas que tenemos en el gobierno nacional, provincial o municipales, es negar la realidad. Hay una máxima que uno aprende de muy chico y dice que el primer paso para resolver un problema es conocerlo y aceptarlo. A partir de ahí puede enfrentarse. También tomo como válido lo que dijo el ministro Massa: el gobierno no resiste un quilombo más. Creo que, en realidad, los argentinos no lo resistimos. Los empresarios no podemos resistir un impuesto más, ni un apriete más de los gremialistas ni de los trabajadores. Tampoco podemos tener un feriado más, porque cada feriado es un costo. Estamos muy mal. Nosotros tenemos12 meses para generar ingresos, pero si medimos los gastos el año dura son 15 meses.¿Cómo se explica ese cálculo?

Por ejemplo, pagamos el impuesto inmobiliario en cinco cuotas supuestamente trimestrales. Cinco por tres es quince, cuando tengo que imputarlo a 12 meses. Además, no discuto los derechos adquiridos, sino que describo lo que nos pasa. El costo del trabajador es de 12 meses calendario más el aguinaldo, el mes de vacaciones, el mes de feriado, el de inasistencias…tenemos entre 15 y 16 meses de costos, al margen de los aportes patronales que son un 60% más. La ART nos sale aproximadamente entre un 5 y 6% de la masa salarial. A las grandes empresas le salen menos del 1%. Estamos con una inflación anual que supera los tres dígitos. Mensualmente, la canasta básica supera el 10% y todos los que hacemos la compra sabemos que dentro de los algoritmos matemáticos se utilizan el relevamiento en precios cuidado para que dé menos. El que trabaja todos los días gana $150, $200 mil y eso no le alcanza para comer. Ese trabajador a nosotros, además del sueldo de bolsillo, nos sale cerca de otros $280 mil cada uno de los 16 meses que expliqué.¿De qué manera se resuelve este problema?

Hay que ver bien quién se lleva la parte del trabajador. Respeto a nuestra rentabilidad, tenemos que pedir que se devuelva y se empiece a trabajar una administración seria.Algunas cámaras expresan su preocupación ante el pago de la moratoria fiscal…

Esto es consecuencia de la pandemia, para nosotros fue tremenda. Tuvimos dirigentes que se suicidaron porque no pudieron enfrentar la situación, todos hemos tenido complicaciones de salud. Recibíamos llamados de asociados a las 2 de la mañana diciendo que iban a matarse porque no podían pagar los sueldos, eso le pasaba a la gente que siempre pagó todo. Se llegó a este punto porque nos cerraron ocho meses, pero seguimos pagando los sueldos completos. Los ATP fueron para algunos casos, no todos. Cubrían el 50% del salario de bolsillo del trabajador, pero con topes. Al trabajador que cobraba muy bien, teníamos que pagarle nosotros la diferencia, el aporte previsional y las contribuciones. Pero además teníamos todos los costos: seguros, luz, gas, impuestos, anticipos de ganancias y ni hablar si teníamos créditos anteriores. Ese panorama generó una deuda impositiva que el gobierno nacional y provincial lo resolvieron a través de una moratoria. Fue todo bárbaro hasta que la tasa fija que se tomó y no era barata, pasó a actualizarse de acuerdo a la inflación No la de este mes, sino de todo lo que pasó. Por consiguiente, se triplicó el monto de la deuda. Le dijimos al gobierno que nosotros asumimos una deuda impositiva porque no nos dejaron trabajar, mientras en Olivos se hacían fiestas. Recuerdo que al que abría su negocio, la policía, lo detenían, también a quienes simplemente veían caminando en la calle. La moratoria hoy es impagable.Hace pocos días un sector empresario se quejó por la falta de insumos importados para la industria y Matías Tombolini le contestó que no era cierto. ¿Cuál es la realidad?

Faltan insumos no solamente a la industria, sino a todo aquel que no haya hecho el acuerdo de Precios Justos con el gobierno. Basta con ir a los supermercados y ver la cantidad de productos de diferentes países que tenemos. Productos terminados que surgen ahora porque dieron los dólares como contrapartida al acuerdo de precio. Le dieron los dólares a estos importadores que comercializan el trabajo de otros países y no a la industria nacional. No hay insumos ni un empresario Industrial que no te diga que tiene cuatro o cinco SIRAS paradas. Justamente las tienen que aprobar la AFIP, el Banco Central y Tombolini para acceder a los únicos dólares que hay. Han cerrado fábricas de producción de materia prima porque no podemos competir con un costo de producción a $ 460 pesos, con dólares a $220. Los precios del mercado están puesto a un dólar “celeste”, como se llama al de $420. No tenemos repuestos para fabricar y producir, porque el problema de la Argentina es que hay una inflación por demanda. El gobierno impulsa la demanda a través de bonos, por eso la plata no vale nada, pero no impulsa la producción. Si tengo más demanda de producto, pero no tengo productos, el precio sube. El problema es que un producto no se hace de un día para otro, en cambio la demanda sí, porque con un bono se tira plata al mercado rápidamente. Por ejemplo, para pasar la producción de 100 a 300 camperas, tengo que comprar máquinas, instalarlas, capacitar gente, ampliar la energía…¿Esto impide crecer a la industria?

Fíjate que algo muy curioso. Se habla de un mercado de demanda creciente, pero seguimos produciendo con el 70% de la capacidad instalada. ¿Por qué no se utiliza el 30% restante? Porque no conviene. Si tengo problemas con un trabajador, a los tres meses me manda la carta documento y dice que empezó a trabajar antes que yo fundara la empresa y todas esas cosas que sabemos que están destruyendo el empleo. Eso hace que se vayan achicando con las expectativas.Interpreto que aumentar los planes sociales perjudica la economía…

Cuando se conoció el alto índice inflacionario de marzo, 7,6%, la vocera presidencial dijo que era por la pandemia ya que para pagar los ATP y el IFE se había emitido. Entonces reconoció que la inflación por un problema de emisión, pero no se hacen cargo, siempre la culpa es de otros. Dijo lo que decimos todos, porque es el ABC de la economía. Soy contador y licenciado en Administración y en Macro I, te enseñan que, si le entregamos plata a la gente, promovemos la demanda. No estoy diciendo que haya que enfriar la economía, sino que generemos condiciones para producir más o utilizar el 100% de la capacidad instalada.Para que se den esas condiciones, ¿qué necesitan las PyMEs?

Necesitamos previsión, planificación, certezas, porque debemos hacer inversiones para ser más eficientes. Si soy más eficiente tengo rentabilidad e invierto para ampliar mi producción. Tenemos que empezar a trabajar para evitar que pensemos en el corto plazo y en las medidas inmediatas que no hacen a que estemos en la situación. También necesitamos desarrollar la inversión en lugares donde después el traslado del producto no sea un gran problema porque hay dificultades en la comercialización, en la entrega. Si ponemos los productos arriba de un camión nos roban, tenemos que pagar fortuna al trabajador porque tenemos un gremio muy complicado, además del costo de los peajes. Cuando se sienta atacado se defiende y nosotros nos defendemos sentándote arriba de la caja, arriba de lo que tenemos. Es la actitud que tiene todo el que genera empleo y el que trabaja en el empleo generado por el PyME. Lamentablemente quien recibe esta en una situación más difícil, pero tratando de no perder. Esa no es la manera en que se construye una sociedad. Sabemos que estamos en tiempo de descuento con el gobierno actual, pero creeos que estas ideas se pueden plantear para los futuros gobernantes.Cuando una escucha a los precandidatos todos dicen ser garantes de los cambios que se necesitan como si con esas palabras bastara…

La solución no depende de una sola persona, un candidato o un gobierno en particular. Esto se resuelve en varios gobiernos con la sociedad en su conjunto, pero cuando nos tomemos al futuro como parte del presente. Cuando postergamos el futuro, porque solamente pensamos en el presente, nunca vamos a resolver problemas. No lo resuelve el próximo gobierno, venga quién venga, porque se necesita un programa de 30 o 40 años. Es el tiempo en el que todos los países han resuelto el problema de inflación, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil. Se necesitan 40 años de una economía aburrida, previsible, planificada y eso tenemos que hacerlo todos como sociedad.En esa perspectiva, ¿cuál es el rol de las entidades como CEPBA?

Estoy recorriendo todas las entidades de base de la entidad convencido de que tenemos que ocupar un rol protagónico en los próximos tiempos. Las PyMEs somos el 80% del empleo, pero no tenemos decisión sobre las políticas laborales. Somos el 80% de las contribuciones de las economías regionales provinciales, por ahí de la nacional un poco menos porque están las grandes, pero no tenemos incidencia en los códigos fiscales, ni en los sistemas de verificación, las habilitaciones. Hemos dejado los espacios para que los ocupen personas que no saben lo que necesitamos Entonces tenemos secretarios PyMEs que no conocen la realidad productiva, ministros de la Producción que no conocen la producción real, concejales que no conocen la realidad productiva local, diputados y senadores provinciales y nacionales que en su vida pagaron un salario. Por consiguiente, como dice Guillermo Moreno, no saben la diferencia entre una factura y un remito. Todo el mundo lo sabe, salvo los que toman decisiones para nuestro sector.La industria automotriz asiatica desplaza a su contraparte estadounidense

Daniel E. Arias

Investigadores argentinos desarrollan un robot para explorar la Antartida y llegar al polo Sur

El proyecto troncal de la misión es el Vehículo Terrestre No Tripulado Antártico con Inteligencia Artificial (UGV), al que bautizaron “Skua”, en referencia a un ave antártica. “Le pusimos skua porque para nosotros representa nuestros ojos y es una de las aves autóctonas que todo antártico conoce”, detalla Paz.

Además, “el UGV está complementado con un sistema y ese sistema es un georadar que puede determinar las grietas, sus dimensiones y el estado del terreno que está bajo la superficie”, agrega el Mayor.

Para acoplar el georadar al UGV fue convocada la empresa argentina Geoaustral, cuyo director, Ignacio Borsani, se sumó a la misión antártica. “La idea de esto es que en el futuro se proyecte para expediciones en las cuales pueda existir un cierto riesgo del tránsito ya sea para vehículos o personas”, explica Borsini.

“El objetivo principal que nos impusimos es conquistar el Polo Sur y poder llevarle una garantía, unas medidas de seguridad, a esta tercera expedición que contaría con un sistema único: un vehículo no tripulado terrestre complementado con un georadar que va a permitir preservar la vida humana y los recursos materiales”, adelanta con entusiasmo el Mayor Paz.

Por su parte, Borsani asegura que “poder aportar el asesoramiento técnico, el conocimiento profesional y el equipamiento en sí para lo que puede ser un hecho histórico como la conquista del Polo Sur usando esta herramienta como no se hizo antes nos genera una satisfacción enorme”.

El proyecto troncal de la misión es el Vehículo Terrestre No Tripulado Antártico con Inteligencia Artificial (UGV), al que bautizaron “Skua”, en referencia a un ave antártica. “Le pusimos skua porque para nosotros representa nuestros ojos y es una de las aves autóctonas que todo antártico conoce”, detalla Paz.

Además, “el UGV está complementado con un sistema y ese sistema es un georadar que puede determinar las grietas, sus dimensiones y el estado del terreno que está bajo la superficie”, agrega el Mayor.

Para acoplar el georadar al UGV fue convocada la empresa argentina Geoaustral, cuyo director, Ignacio Borsani, se sumó a la misión antártica. “La idea de esto es que en el futuro se proyecte para expediciones en las cuales pueda existir un cierto riesgo del tránsito ya sea para vehículos o personas”, explica Borsini.

“El objetivo principal que nos impusimos es conquistar el Polo Sur y poder llevarle una garantía, unas medidas de seguridad, a esta tercera expedición que contaría con un sistema único: un vehículo no tripulado terrestre complementado con un georadar que va a permitir preservar la vida humana y los recursos materiales”, adelanta con entusiasmo el Mayor Paz.

Por su parte, Borsani asegura que “poder aportar el asesoramiento técnico, el conocimiento profesional y el equipamiento en sí para lo que puede ser un hecho histórico como la conquista del Polo Sur usando esta herramienta como no se hizo antes nos genera una satisfacción enorme”. Premian al Ingeniero José Luis Antúnez, el hombre que puso en marcha Atucha II

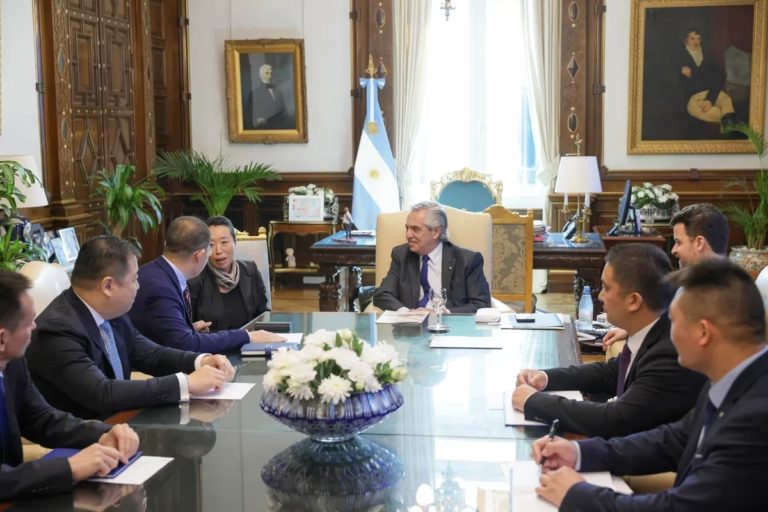

Una visita de empresarios chinos despertaría alarmas en EE.UU sobre el control de la hidrovia Paraná-Paraguay

La noticia es: El presidente Alberto Fernández se reunió en su despacho de Balcarce 50 con directivos de la empresa china Wuhan Yangluo Port Service Co., Ltd, dedicada a servicios portuarios en el puerto de Wuhan. La compañía está además dedicada a la “importación y exportación de bienes, manejo de carga, servicios de almacenamiento, servicios de información de transporte, inversión en proyectos de infraestructura de transporte, servicios inmobiliarios, desarrollo inmobiliario, administración de propiedades”, según informa en sus redes sociales.

En el comunicado oficial, el Gobierno informó que en la reunión “se analizaron las oportunidades de negocio y el desarrollo de inversiones en el país en materia de turismo”. Precisaron además que “el mandatario dialogó con los ejecutivos sobre la posibilidad de establecer vuelos directos entre ambos países, e implementar una billetera virtual en la Argentina para el turismo proveniente de China, así como otras oportunidades de inversión”. El presidente de la empresa, Xu Baowei, encabezó la delegación visitante.

Como otro empresa estatal china, China Communications Construction Company (CCCC) habia participado dentro de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para la licitación de la Hidrovía, en 2021, y rechazada por la AGP por falta de antecedentes. Sectores vinculados al gobierno estadounidense, según publica La Nación. Se encendieron alarmas y confirmó los temores sobre la creciente influencia china, en este caso vinculada al control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por la que pasa el 80 por ciento de la producción agroexportadora del país.

Un mes atrás, los embajadores Marc Stanley (Estados Unidos) y Karl Dahene (Bélgica) se fotografiaron frente a una enorme draga de Jan de Nul ubicada en la provincia de Corrientes, en un guiño interpretado como advertencia ante el avance chino en la Hidrovía.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/QAX6NFYX3ZDCDGTBLIJPIEFQHI.jpg)

El dragado y balizamiento continuó, en manos de Jan de Nul, aunque la AGP (una de las pocas empresas estatales que da superávit) quedó como encargada del estratégico cobro de peajes a las embarcaciones.

Sigue diciendo La Nación que existe cierta preocupación en Estados Unidos a que Alberto Fernández, antes de abandonar la gestión, encargue por decreto a la AGP una nueva licitación que habilite a China a volver a la carga por el negocio que significa el manejo de la autopista fluvial. Por el momento, es el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), con sede en Rosario y creado hace dos años, el encargado de llevar adelante la nueva licitación, que tiene plazos vencidos desde hace más de dos años.

Más allá de la Hidrovía, la preocupación de Estados Unidos se extiende a rubros como la pelea por la eventual llegada del 5G en telecomunicaciones, o la intención de China de venderle al país aviones de combate, un tema discutido por el ministro de Defensa Jorge Taiana con, representantes de las dos potencias que hoy compiten por la hegemonía mundial.

En su intención de avanzar en el esquema portuario argentino-es el principal operador en el puerto de Paranaguá, al sur de Brasil, a través de tres empresas, y ya intentó en el pasado reciente quedarse con el puerto de Aguas Profundas en la localidad bonaerense de Punta Indio-, China cuenta como aliado al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja. “En tres o cuatro años, China va a desplazar a Brasil y se convertirá en el principal socio comercial de la Argentina”, dijo Vaca Narvaja, en febrero del año pasado.

Necesitado de dólares para reforzar las reservas internacionales, y en plena batalla contra la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, planea un viaje a China para el próximo lunes 29, con dos objetivos: ampliar el swap (intercambio) de monedas y lograr la autorización de los Brics (es la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para la llegada de préstamos al país.

El Ministerio de Ciencia invertirá $ 1000 millones para investigación medica en el Garrahan.

- El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva financiará la construcción de áreas de investigación traslacional en el Garrahan

“El desarrollo de áreas de cultivo y terapias avanzadas permitirán fortalecer la investigación traslacional pediátrica e innovación tecnológica y aportarán beneficios directos en la precisión diagnóstica y terapéutica de pacientes con patologías complejas, generando una mejor la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes y sus familias”, destacó Silvina Ruvinsky, coordinadora de Investigación Clínica y Sanitaria y responsable del proyecto.

La OMS pidió cautela en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario

La Organización Mundial de la Salud advirtió este martes sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario y pidió cautela en su uso. Asimismo, pidió que se “examine cuidadosamente” cuáles pueden ser sus riesgos en la materia y, en base a eso, reclamó una mayor supervisión por parte de los Gobiernos.

No obstante, reconoció la importancia de contar con estos avances tecnológicos y los beneficios que su correcto empleo pueden traer a la sociedad.

“Aunque la OMS está entusiasmada con el uso adecuado de las tecnologías para apoyar a los profesionales sanitarios, los pacientes, los investigadores y los científicos, preocupa que la cautela que normalmente se ejercería con cualquier tecnología nueva no se esté ejerciendo de forma coherente con estas IA”, se lee en un comunicado difundido por el organismo.

Puntualmente, en la nota los expertos apuntaron contra las herramientas de modelos lingüísticos, como el famoso ChatGPT, que es capaz de imitar procesos de la comunicación humana.

La nota apunta, principalmente, contra los modelos como ChatGPT, que pueden estar sesgados y contener datos falsos (REUTERS)

La nota apunta, principalmente, contra los modelos como ChatGPT, que pueden estar sesgados y contener datos falsos (REUTERS)En ese sentido, la Organización alertó que estos sistemas pueden “estar sesgados” y contener datos falsos que, usados indebidamente, acaben por “generar y difundir desinformación muy convincente”, ya sea en forma de texto, audio o video.

“Es imperativo que se examinen cuidadosamente los riesgos que tiene el uso de estas herramientas como método de apoyo para la toma de decisiones médicas”, continúa el comunicado e insiste en que su uso precipitado podría llevar a los profesionales sanitarios a cometer errores, causar daños en los pacientes y erosionar la confianza general en la inteligencia artificial y sus posibles beneficios en el largo plazo.

Otro de los aspectos abordados por los expertos son los problemas de protección de la información de los usuarios. La IA “puede no proteger los datos sensibles -incluidos los datos sanitarios- que un usuario proporciona para generar una respuesta”, comentaron.

Para hacer frente a todo ello, la OMS pidió la colaboración de los Ejecutivos de todo el mundo para que lleven a cabo un análisis minucioso de los riesgos y beneficios de esta tecnología en el ámbito de la salud y que establezcan una serie de parámetros y reglas claras antes de generalizar su uso.

La OMS señaló seis ejes fundamentales a regular (justtotaltech)

La OMS señaló seis ejes fundamentales a regular (justtotaltech)Inclusive, los expertos detallaron seis ejes fundamentales a tratar antes de su adopción masiva. Se trata de la protección de la autonomía de los profesionales, la promoción del bienestar humano, las garantías de transparencia, el fomento de la responsabilidad, la inclusión y la promoción de una inteligencia artificial sostenible.

El pedido de la Organización llega el mismo día en que el propio director ejecutivo y co fundador de la empresa Open AI, desarrolladora del ChatGPT, Sam Altman, pidió ante el Congreso de Estados Unidos que regule el desarrollo y los usos de la tecnología.

Al igual que los expertos sanitarios, reconoció que estos avances pueden ser beneficiosos en la medicina pero recalcó la necesidad de la intervención de los Gobiernos para asegurar que realmente se protejan y respeten los derechos de los ciudadanos.

Sam Altman pidió la colaboración de los Gobiernos para alcanzar un uso adecuado de la herramienta (AP)

Sam Altman pidió la colaboración de los Gobiernos para alcanzar un uso adecuado de la herramienta (AP)“Creemos que la intervención regulatoria de los Gobiernos será crucial para mitigar los riesgos de modelos cada vez más potentes. Es fundamental que la IA más potente se desarrolle con valores democráticos”, comenzó diciendo.

“OpenAI se fundó con la creencia de que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar casi todos los aspectos de nuestras vidas pero, también, crea serios riesgos”, continuó y concluyó diciendo: “Uno de mis mayores temores es que nosotros, esta industria, esta tecnología, causemos un daño significativo a la sociedad. Si esta tecnología va por el camino equivocado, puede llegar bastante lejos (…) y queremos trabajar con el Gobierno para evitar que eso suceda”.

Se reabre la planta de agua pesada más grande del mundo, para abastecer nuestras centrales nucleares

Se estima la proxima cosecha de trigo y cebada que aportará más de u$s4.500 millones

La Bolsa de Cereales estimó una producción para la campaña fina 2023/24 de 18 millones de toneladas para el trigo y de 5 millones para la cebada, con incrementos interanuales del 45% y 32%, respectivamente, en un contexto marcado por «más incertidumbres que certezas«, tanto por las adversidades climáticas como por «el contexto político-económico nacional».

En el seminario sobre perspectivas agropecuarias «Agrotendencias 2023», que en la sede de la entidad organizó la Federación de Acopiadores de Granos, también se precisó que la superficie sembrada se prevé de 6,3 millones de hectáreas para el trigo (3% más que en la campaña anterior) y de 1,3 millón para la cebada, sin variación en relación con la campaña 2022/23.

Las proyecciones fueron dadas a conocer por la jefa de Estimaciones Agrícolas, Cecilia Conde, quien a su vez advirtió sobre las diferencias entre las zonas productoras en cuanto a las perspectivas climáticas, con mejores condiciones hídricas en la zona sur (Sur la de la provincia de Buenos Aires) y con problemas más severos en la Centro-Oeste (La Pampa, oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba).

Por su parte, en la región Centro-Este (Entre Ríos, Santa Fe, norte de Buenos Aires y sudoeste de Córdoba), Conde adelantó que «el productor va a sembrar con el área justa», y dijo que «será crucial lo que suceda en los próximos 15 a 30 días con las precipitaciones».

El presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, aseguró que la campaña fina de siembra de trigo y cebada comenzará «con muchas más incertidumbres que certezas», al tiempo que reclamó de la dirigencia política en general «un entendimiento» de la actividad agrícola.

Martins consideró el carácter «atípico» del encuentro, ya que «en lugar de enfocarnos en proyectar modelos de crecimiento con los riesgos propios del negocio (clima, precios), tendremos que extremar la imaginación para vislumbrar el futuro contexto político-económico nacional».

«Hay una cadena agroindustrial dispuesta a seguir arriesgando capital de trabajo propio y de terceros, en un entorno en el que en términos económicos esta cadena de valor sufrió un impacto negativo peor que la pandemia», aseveró.

Asimismo, objetó que durante la pandemia «vastos sectores perjudicados recibieron políticas y/o medidas de apoyo», algo que, aseguró, «no se replicó» con el sector agrícola, «ni para paliar los quebrantos ni para financiar ‘la revancha'», en referencia a la recuperación posterior al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

«Necesitamos de la política un entendimiento de nuestra actividad», remarcó, para explicar que no estaba reclamando «nada de subsidios ni prebendas, sólo un escenario de reglas claras, sostenibles que den previsibilidad para invertir, generar divisas y empleo de manera federal».

Al respecto, en su doble condición de presidente de la Bolsa de Cereales y del CAA, recordó que esta última entidad presentó en 2020 «un plan de política industrial para los próximos 10 años, con varios ejes no sólo del sector, buscando contribuir a una macroeconomía razonable y con foco en la generación de empleo, único camino para reducir los actuales índices de pobreza».

Esa propuesta, señaló, «no está escrita en piedra», sino que «se elaboró con responsabilidad, incluyendo a sectores ajenos a nuestra actividad para generar un impacto positivo económico». «Mejórenlo, agreguen su impronta, por favor no lo cajoneen», reclamó.

Por su parte, el especialista en Agroclimatología, Eduardo Sierra, sostuvo que «la campaña fina nos va a hacer sufrir; la potencialidad está, pero vamos a estar en el límite».

«Para los próximos 15 años tendremos que aprender a trabajar con climas como éste y trabajando bien se pueden hacer muchas cosas pero, si seguimos esperando años con excesos hídricos, nos vamos a quedar con las ganas», aseguró.

En un repaso de la situación pronosticada para los próximos meses, indicó que, en junio próximo, «llega la caballería» y mejorarán las condiciones de humedad, pero «no es el Niño inundante» sino «un Niñito».

Luego de un julio en el que «se mantiene la humedad», Sierra remarcó que, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, agostó será «el primer mes en el que más o menos habrá agua en todas partes».

La australiana Fortescue ratifica sus inversiones en hidrógeno verde y otros proyectos en nuestro país

Cómo es el proyecto de Hidrógeno verde en Río Negro

La prospección que inició la empresa se basa en analizar cantidad y calidad de vientos, fuente energética principal para la producción, y se inició a partir de un acuerdo firmado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Nación y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. Una vez determinado que el recurso eólico y otros son satisfactorios, se dará inicio a las consultas públicas y trámites para la construcción del proyecto, el cual tendrá tres etapas. La etapa piloto, para confirmar las capacidades previstas, con una inversión estimada en u$s1.200 millones, que producirá unas 35.000 toneladas de hidrógeno verde, energía equivalente para satisfacer a 250.000 hogares, la cual se iniciará en 2022 y finalizará en 2024. La primera etapa productiva, con una inversión estimada en u$s7.200 millones, producirá unas 215.000 toneladas de hidrógeno verde, capacidad energética equivalente para cubrir el consumo eléctrico de 1,6 millón hogares, y se extenderá hasta el 2028. Para llevar a cabo el proyecto, FFI instalará tres parques eólicos con una potencia total de 2.000 MW, que serán los encargados de generar la energía para la producción del hidrógeno verde.Qué hace falta para avanzar con el proyecto de Hidrógeno verde

Lo que hace falta es el nuevo marco regulatorio a nivel nacional para el hidrógeno, que el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso en las próximas semanas, junto con el de GNL. La provincia de Río Negro ya dio sus pasos y aprobó por unanimidad la instalación de una planta de hidrógeno verde y la zona Franca para la localidad de Sierra Grande. La concesión llegaría a las 625.000 hectáreas y está orientada al emplazamiento de parques eólicos y las construcciones del proyecto. “Los trabajos y estudios anteriormente mencionados continuarán su curso durante todo el 2023 pero, para el avance a las siguientes etapas del proyecto, es clave contar con un marco regulatorio que defina las bases del desarrollo de esta industria en Argentina”, afirmaron desde Fortescue, luego que Clarín puso su continuidad en el país. Según los directivos de Fortescue, la ley nacional del H2 debe contemplar aspectos concretos:- el acceso a financiamiento a costos competitivos a nivel internacional;

- libre disponibilidad de divisas para para pago de deuda y acreedores en el exterior;

- un régimen impositivo favorable;

- estabilidad financiera y fiscal;

- convivencia entre la Ley de Fomento de Hidrógeno y Zona Francas;

- expansión del sistema eléctrico nacional.

Agradecemos la imagen a Diego Flo (

Agradecemos la imagen a Diego Flo (