Nuevas autoridades en ARSAT

Los 52 capitulos de «La saga de la Argentina nuclear»

La saga de la Argentina nuclear – XXI y XXII

La saga de la Argentina nuclear – XXIII y XXIV

La saga de la Argentina nuclear – XXV La saga de la Argentina nuclear – XXVI La saga de la Argentina nuclear – XXVII La saga de la Argentina nuclear – XXIX La saga de la Argentina nuclear – XXXLa saga de la Argentina nuclear – XXXI

La saga de la Argentina nuclear – XXXII

La saga de la Argentina nuclear – XXXIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIV La saga de la Argentina nuclear – XXXV La saga de la Argentina nuclear – XXXVI La saga de la Argentina nuclear – XXXVII La saga de la Argentina nuclear – XXXVIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIX La saga de la Argentina nuclear – XL La saga de la Argentina nuclear – XLI La saga de la Argentina nuclear – XLII La saga de la Argentina nuclear – XLIII La saga de la Argentina nuclear – XLIVLa saga de la Argentina nuclear – XLV

La saga de la Argentina nuclear – XLVI La saga de la Argentina nuclear – XLVII La saga de la Argentina nuclear – XLVIII La saga de la Argentina nuclear – XLIX La saga de la Argentina nuclear – L La saga de la Argentina nuclear – LI La saga de la Argentina nuclear – LIIAnalizando el interes de EE.UU en los proyectos nucleares Argentinos

“Es un gusto dar la bienvenida al presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de EEUU, Christopher Hanson. Estados Unidos y Argentina comparten una larga historia de cooperación nuclear y son socios en el uso pacífico de la energía nuclear”, afirmó Stanley en su cuenta de Twiter.

Es interesante recalcar que esta visita no es aislada, ni EEUU está enfocado solamente en la energía nuclear sino que es parte de una avanzada sobre “su patio trasero” y los recursos que existen en él.

En el twitter del embajador puede verse en estos últimos 10 días una catarata de visitas de altos funcionarios yanquis a la Argentina. Al día siguiente hizo su aparición Wendy Sherman (vicesecretaria de Estado de Estados Unidos), y a los pocos días volvió a visitar el país y reunirse con altos funcionarios locales Laura Richardson (jefa militar del comando sur de EEUU), quien saltó a la palestra pública con declaraciones sobre “nuestros recursos” y lo que implicaban los mismos para la defensa nacional estadounidense.

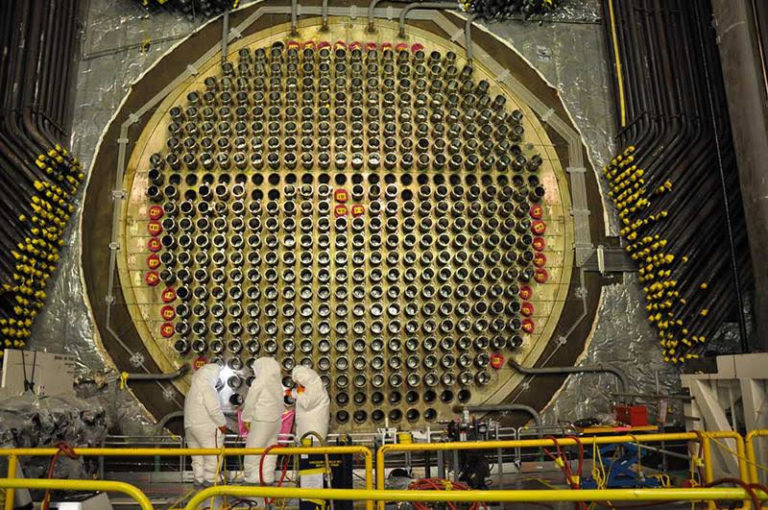

Pero volviendo al tema de esta nota ¿a qué vino Christopher Hanson? En una nota muy explicativa Daniel Arias, del concejo editorial de AgendAR y especialista en temas vinculados a la energía nuclear de factoría nacional, da cuenta del interés estadounidense por el desarrollo del proyecto de la pequeña central modular argentina CAREM. Un proyecto que lleva más de 50 años (y en el cual Argentina es pionera en el mundo) pero que siempre ha sido trabado por intereses extranjeros impidiendo su concreción.

Hoy el prototipo CAREM se encuentra en un avance del 62 % . Se comenzó a construir en 2014 y luego fue paralizado durante el macrismo. La obra compite con un desarrollo similar de Estados Unidos. Argentina es uno de los únicos tres países del mundo con el modelo en etapa de obra, con Corea y China.

“Es un gusto dar la bienvenida al presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de EEUU, Christopher Hanson. Estados Unidos y Argentina comparten una larga historia de cooperación nuclear y son socios en el uso pacífico de la energía nuclear”, afirmó Stanley en su cuenta de Twiter.

Es interesante recalcar que esta visita no es aislada, ni EEUU está enfocado solamente en la energía nuclear sino que es parte de una avanzada sobre “su patio trasero” y los recursos que existen en él.

En el twitter del embajador puede verse en estos últimos 10 días una catarata de visitas de altos funcionarios yanquis a la Argentina. Al día siguiente hizo su aparición Wendy Sherman (vicesecretaria de Estado de Estados Unidos), y a los pocos días volvió a visitar el país y reunirse con altos funcionarios locales Laura Richardson (jefa militar del comando sur de EEUU), quien saltó a la palestra pública con declaraciones sobre “nuestros recursos” y lo que implicaban los mismos para la defensa nacional estadounidense.

Pero volviendo al tema de esta nota ¿a qué vino Christopher Hanson? En una nota muy explicativa Daniel Arias, del concejo editorial de AgendAR y especialista en temas vinculados a la energía nuclear de factoría nacional, da cuenta del interés estadounidense por el desarrollo del proyecto de la pequeña central modular argentina CAREM. Un proyecto que lleva más de 50 años (y en el cual Argentina es pionera en el mundo) pero que siempre ha sido trabado por intereses extranjeros impidiendo su concreción.

Hoy el prototipo CAREM se encuentra en un avance del 62 % . Se comenzó a construir en 2014 y luego fue paralizado durante el macrismo. La obra compite con un desarrollo similar de Estados Unidos. Argentina es uno de los únicos tres países del mundo con el modelo en etapa de obra, con Corea y China.

Una ruta bioceanica que cruza Brasil, Paraguay, Argentina y Chile

El abuelo de Neufeld fue uno de los menonitas que se estableció en el Chaco en 1930, tras escapar de la persecución en Ucrania.

Cerca de 100 años después, su nieto continúa luchando contra el ambiente hostil.

¿Qué es el corredor bioceánico?

El corredor bioceánico es un proyecto de infraestructura impulsado desde 2015 por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile para unir mediante una autopista cuatro puertos ubicados en el océano Pacífico como son Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique con el puerto de la ciudad brasileña de Santos.

Se estima que la ruta tenga cerca de 2200 kilómetros de extensión y el costo aproximado de la inversión total sea de US$10.000 millones.

Atravesará las regiones de Mato Grosso do Sul en Brasil, el Gran Chaco en Paraguay, las provincias de Salta y Jujuy en Argentina y las regiones de Antofagasta y Tarapacá en Chile.

Cada país tiene la responsabilidad de cumplir con unos tramos y plazos, sin embargo, no se tiene claro cuál es el plazo definitivo para la entrega del proyecto terminado.

De hecho en enero de este año, los presidente de Brasil y Chile, Lula da Silva y Gabriel Boric, confirmaron que acelerarían la construcción de los tramos que corresponden a sus territorios.

Tal vez uno de los países que más adelantado está respecto a la ejecución del proyectos es Paraguay, que ya tiene listo uno de los tres tramos que tiene dentro de su territorio.

“El tramo uno del corredor bioceánico, que ya está listo, ya ha permitido un acceso mucho más fácil para los comercios, porque antes el camino era de terracería y cuando llovía era difícil transitar. Ahora puedes llegar fácilmente a las diferentes ciudades menonitas y sus colonias”, dijo el ingeniero Alfredo Sánchez, vocero del gobierno en el tema del corredor.

“Para nosotros, el mayor problema es que tenemos que quitar la maleza de los campos. Si no los cuidas, la mala hierba vuelve y se apodera de todo”, explica.

Su comunidad ha logrado establecerse con éxito en algunas secciones del “infierno verde”, especialmente han logrado levantar una rentable industria ganadera y lechera y ahora se transportan en camionetas 4×4 y no en carros impulsadas por caballos como ocurre en otras comunidades

Para Neufeld, la ruta le dará más oportunidades de empleo que atraerá a trabajadores de otras partes de Paraguay.

Pero eso que para algunos es atractivo, para otros resulta preocupante.

Como le ocurre a Taguide Picanerai, un joven líder de la comunidad indígena de los ayoreo, uno de los primeros habitantes del Chaco.

La comunidad de los ayoreo ya está sufriendo los efectos de la deforestación, debido a que miles de árboles fueron talados para que se estableciera la industria ganadera.

Cerca del 20% del bosque del Gran Chaco, el equivalente del área del estado de Nueva York, ha sido convertido en tierra para pastura de ganado y producción agroindustrial desde 1985, de acuerdo a las fotografías satélitales de la NASA.

“La nueva ruta significará que habrá más ganadería, lo que lleva a una gran pérdida de biodiversidad”, dice Picanerai y agrega que también le preocupa una mayor pérdida de territorio para los ayoreo.

Él explica que en el pasado los productores se mudaron hacia los territorios ancestrales de los ayoreo, les impidieron el acceso al agua y restringieron el espacio de caza para las comunidades indígenas.

La vida para los ayoreo ha cambiado significativamente en solo una generación. Los padres de Picanerai solían vivir en el bosque impenetrable, donde se dedicaban a la caza de jabalíes y tortugas.

Su comunidad fue convencida por misioneros estadounidenses que vinieron al Paraguay en 1960 de abandonar su vida de cazadores, ponerse ropa y establecerse junto a otras comunidades indígenas.

Y muchas de sus tierras fueron vendidas a granjeros y ganaderos, lo que ha llevado a batallas legales de años para reclamar algunos de esos territorios para que la comunidad pueda volver a establecerse allí.

“Ese territorio es vital para nosotros”, insiste Picanerai.

El abuelo de Neufeld fue uno de los menonitas que se estableció en el Chaco en 1930, tras escapar de la persecución en Ucrania.

Cerca de 100 años después, su nieto continúa luchando contra el ambiente hostil.

¿Qué es el corredor bioceánico?

El corredor bioceánico es un proyecto de infraestructura impulsado desde 2015 por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile para unir mediante una autopista cuatro puertos ubicados en el océano Pacífico como son Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique con el puerto de la ciudad brasileña de Santos.

Se estima que la ruta tenga cerca de 2200 kilómetros de extensión y el costo aproximado de la inversión total sea de US$10.000 millones.

Atravesará las regiones de Mato Grosso do Sul en Brasil, el Gran Chaco en Paraguay, las provincias de Salta y Jujuy en Argentina y las regiones de Antofagasta y Tarapacá en Chile.

Cada país tiene la responsabilidad de cumplir con unos tramos y plazos, sin embargo, no se tiene claro cuál es el plazo definitivo para la entrega del proyecto terminado.

De hecho en enero de este año, los presidente de Brasil y Chile, Lula da Silva y Gabriel Boric, confirmaron que acelerarían la construcción de los tramos que corresponden a sus territorios.

Tal vez uno de los países que más adelantado está respecto a la ejecución del proyectos es Paraguay, que ya tiene listo uno de los tres tramos que tiene dentro de su territorio.

“El tramo uno del corredor bioceánico, que ya está listo, ya ha permitido un acceso mucho más fácil para los comercios, porque antes el camino era de terracería y cuando llovía era difícil transitar. Ahora puedes llegar fácilmente a las diferentes ciudades menonitas y sus colonias”, dijo el ingeniero Alfredo Sánchez, vocero del gobierno en el tema del corredor.

“Para nosotros, el mayor problema es que tenemos que quitar la maleza de los campos. Si no los cuidas, la mala hierba vuelve y se apodera de todo”, explica.

Su comunidad ha logrado establecerse con éxito en algunas secciones del “infierno verde”, especialmente han logrado levantar una rentable industria ganadera y lechera y ahora se transportan en camionetas 4×4 y no en carros impulsadas por caballos como ocurre en otras comunidades

Para Neufeld, la ruta le dará más oportunidades de empleo que atraerá a trabajadores de otras partes de Paraguay.

Pero eso que para algunos es atractivo, para otros resulta preocupante.

Como le ocurre a Taguide Picanerai, un joven líder de la comunidad indígena de los ayoreo, uno de los primeros habitantes del Chaco.

La comunidad de los ayoreo ya está sufriendo los efectos de la deforestación, debido a que miles de árboles fueron talados para que se estableciera la industria ganadera.

Cerca del 20% del bosque del Gran Chaco, el equivalente del área del estado de Nueva York, ha sido convertido en tierra para pastura de ganado y producción agroindustrial desde 1985, de acuerdo a las fotografías satélitales de la NASA.

“La nueva ruta significará que habrá más ganadería, lo que lleva a una gran pérdida de biodiversidad”, dice Picanerai y agrega que también le preocupa una mayor pérdida de territorio para los ayoreo.

Él explica que en el pasado los productores se mudaron hacia los territorios ancestrales de los ayoreo, les impidieron el acceso al agua y restringieron el espacio de caza para las comunidades indígenas.

La vida para los ayoreo ha cambiado significativamente en solo una generación. Los padres de Picanerai solían vivir en el bosque impenetrable, donde se dedicaban a la caza de jabalíes y tortugas.

Su comunidad fue convencida por misioneros estadounidenses que vinieron al Paraguay en 1960 de abandonar su vida de cazadores, ponerse ropa y establecerse junto a otras comunidades indígenas.

Y muchas de sus tierras fueron vendidas a granjeros y ganaderos, lo que ha llevado a batallas legales de años para reclamar algunos de esos territorios para que la comunidad pueda volver a establecerse allí.

“Ese territorio es vital para nosotros”, insiste Picanerai.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/ARALH2AB3ZB5FPHIY7VDZZEIUU.jpeg)

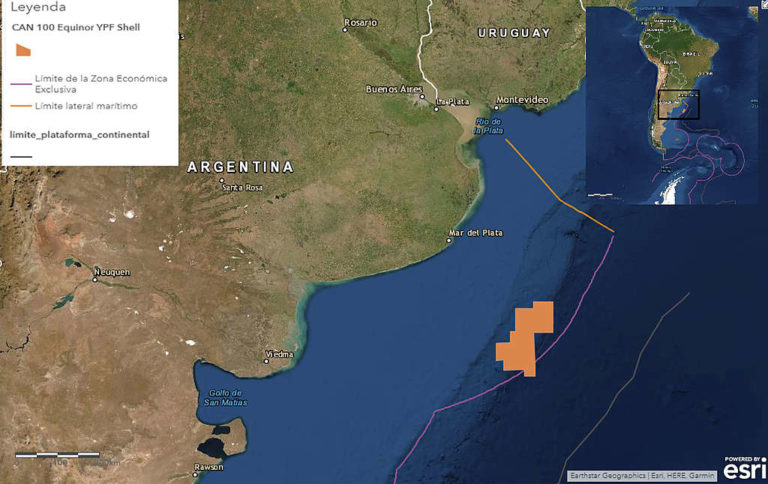

Aprueban la exploración offshore en el Mar Argentino e YPF podra iniciar la operación en marzo de 2024

Aprobación

La resolución 10 publicada este miércoles aclara que YPF “deberá dar estricto cumplimiento a los términos del plan de gestión ambiental y sus ampliaciones, que forma parte del estudio de impacto ambiental presentado”. El bloque CAN 102 está ubicado en el límite lateral marítimo argentino uruguayo. Tiene 8.965 kilómetros cuadrados y se localiza dentro de las 200 millas marinas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva Argentina, a más de 270 kilómetros de la localidad costera más cercana -Punta Médanos- y a 310 kilómetros del puerto de Mar del Plata. El bloque es de aguas ultraprofundas, que van de los 1.200 a los 4.000 metros en la plataforma continental argentina. Según la información que se dio a conocer cuando se presentaron en 2019 las adjudicaciones de las áreas offshore en el Mar Argentino luego de la licitación del año anterior, el estudio sísmico 3D en CAN 102 demandará USD 23.825.000 de inversión.Baterias de sodio y litio: ¿Un proximo desarrollo?

En Changsha, en el profundo interior de China, miles de químicos, ingenieros y trabajadores de la fabricación le están dando forma al futuro de las baterías. La Universidad Central del Sur de la ciudad produce graduados especializados en el avance de esta tecnología, al igual que la Universidad de Stanford en su momento moldeó a las carreras hechas para los futuros empresarios de Silicon Valley, que fueron pioneros en microchips. Del otro lado del río Xiang, grandes fábricas mezclan minerales en los compuestos altamente procesados que hacen posibles las baterías recargables.

Las baterías, en su mayoría hechas de litio, impulsaron el auge de los celulares y otros tantos productos electrónicos de consumo masivo. Hoy están transformando a la industria automotriz y pronto podrían comenzar a hacer lo mismo con los paneles solares y las turbinas eólicas, elementos cruciales en la lucha contra el cambio climático.

Resulta que es nada más ni nada menos que China la que domina su refinación y producción química. Actualmente, el gigante asiático se está en tratativas para comandar la próxima gran innovación en baterías recargables: reemplazar el litio con sodio, un material mucho más barato y abundante.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/53ZRPZC2MBARPGDOT5LLR3YBLY.JPG)

El sodio, que se encuentra en todo el mundo como parte de la sal, se vende a entre el 1 y 3% del precio del litio y, químicamente, es muy similar. Entre los avances recientes que tuvieron lugar en las fábricas del país, se logró que las baterías de sodio puedan recargarse a diario durante años, y que tengan más capacidad energética. Además, una gran ventaja con la que cuentan este tipo de baterías es que conservan casi la totalidad de la carga cuando las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación, algo que las baterías de litio normalmente no hacen.

En Changsha, los graduados del frondoso campus de la Universidad Central del Sur están trabajando específicamente en la tecnología de las baterías de sodio en laboratorios de investigación dirigidos por empresas como BASF, de Alemania, el mayor fabricante de productos químicos del mundo. Una de las primeras grandes fábricas de productos químicos para baterías de sodio ya está en construcción a pocas cuadras de estos laboratorios.

Los ejecutivos de baterías chinos dijeron en entrevistas que el año pasado descubrieron cómo hacer que las celdas de las baterías de sodio fueran tan parecidas a las de litio. CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd.), uno de los grandes imperios chinos y el mayor fabricante mundial de baterías para autos eléctricos, dice que la respuesta es a través de la combinación de celdas de sodio con celdas de litio en un mismo paquete de baterías. De esta forma se accede al bajo costo y la resistencia a la intemperie de las celdas de sodio, y se logra el rango extendido de las celdas de litio La compañía asegura estar preparada para producir en masa estos paquetes de baterías mixtas.

“Estamos listos para industrializarlo”, dijo Huang Qisen, vicedecano del instituto de investigación de CATL, en una entrevista en la sede de la empresa en Ningde, China. CATL depende en parte de los productos químicos de Changsha y recientemente construyó su primera línea de ensamblaje de baterías de sodio a gran escala en Ningde.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/OGF2UQBNGJGJLCWBVVWW4IHE3I.JPG)

Las corporaciones multinacionales se dan cuenta del sodio

La investigación sobre el uso de sodio para las baterías comenzó en serio en la década de 1970, liderada entonces por los Estados Unidos. Hace 12 años, sin embargo, investigadores japoneses lograron avances cruciales y, desde entonces, las empresas chinas tomaron la delantera en la comercialización de la tecnología.

“El sodio reducirá el pico de demanda de litio”, dijo Mike Henry, director ejecutivo de BHP, la compañía minera más grande del mundo. “Estoy seguro de que vamos a empezar a ver cómo el sodio reemplaza al litio en más de una aplicación”.

De las 20 fábricas de baterías de sodio planificadas o en construcción en el mundo, 16 están ubicadas en China, según Benchmark Minerals, una firma consultora. En dos años, China va a tener casi el 95% de la capacidad mundial para fabricar baterías de sodio. Aunque para ese momento lo más probable es que la producción de baterías de litio siga eclipsando a la de baterías de sodio, la aceleración de esta fuente de energía es indiscutible.

El uso inmediato más prometedor para las baterías de sodio es para las redes eléctricas de cables y torres que transmiten electricidad. Las baterías para redes son un mercado de rápido crecimiento, especialmente en China. De hecho, este mes Tesla anunció que construiría una fábrica en Shanghai para fabricar baterías de litio para los proveedores de energía.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/54GCFOQMKRDBXAFC3ZVU5JOFKU.jpg)

Un punto a considerar: las baterías de sodio deben ser más grandes que las de litio para mantener la misma carga eléctrica. Ese es un problema para los autos, que tienen un espacio limitado, pero no para el almacenamiento en la red eléctrica. Las empresas de servicios públicos que cambian de litio a sodio podrían simplemente colocar el doble de baterías grandes en un lote vacío cerca de paneles solares o turbinas eólicas.

A medida que las empresas de servicios públicos se trasladan a fuentes de energía respetuosas con el ambiente, aparece el apetito generalizado de baterías con mucho almacenamiento, que puedan almacenar, por ejemplo, energía mientras brilla el sol o sopla el viento, y usarla como reemplazo a la electricidad alimentada por nafta o gas.

En Shandong, una provincia china, la electricidad ya se vende hasta 20 veces más a primera hora de la tarde, cuando la demanda es alta, que al mediodía, cuando la red se inunda con más energía solar de la que necesitan las fábricas y los hogares. Las empresas generadoras de energía usan baterías de litio para distribuir su electricidad renovable durante más horas.

Pero algunas empresas de servicios públicos, como Three Gorges Corporation en el centro-oeste de China, están comenzando a experimentar con baterías de sodio. “Muchas provincias ya empezaron a exigir que las granjas solares o eólicas recién construidas instalen suficientes baterías para almacenar entre el 10 y el 20% de la electricidad que generan”, dijo Frank Haugwitz, consultor especializado en la industria solar de China.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/QOV6HZK2DNGLFJMY6VSYACI7OA.jpeg)

CATL instaló baterías de litio del tamaño de minivanes en estaciones de carga de autos eléctricos en ciudades como Fuzhou. Estas se cargan automáticamente cuando la electricidad es barata, como durante la noche o cuando el sol brilla, y están listas cuando los conductores se acercan para una recarga. Actualmente, la empresa estudia la posibilidad de reemplazarlas por baterías de sodio.

A diferencia de las de litio, las baterías de sodio no requieren materiales que escasean, como el cobalto (mineral extraído principalmente en África en condiciones que ya alarmaron a los defensores de los derechos humanos), o el níquel, que proviene en gran parte de minas en Indonesia, Rusia y Filipinas.

A pesar de todas las ventajas que posee en su camino hacia el liderazgo en el tema sodio, China todavía enfrenta desafíos. Para empezar: dónde conseguir el sodio. Si bien la sal abunda en el país, Estados Unidos representa más del 90% de las reservas mundiales de carbonato de sodio fácilmente explotables, y se lleva, en consecuencia el título como principal fuente industrial de sodio. En las profundidades del desierto del sudoeste de Wyoming, en Estados Unidos, hay un vasto depósito de carbonato de sodio, formado hace 50 millones de años; y, de hecho, la ceniza de sosa se extrajo durante mucho tiempo para la industria de fabricación de vidrio de Estados Unidos.

China, por su parte, con reservas naturales de sodio mínimas y una gran renuencia a depender de las importaciones de Estados Unidos, ya está embalada en la producción de carbonato de sodio sintético en plantas químicas alimentadas con carbón. Esta industria tiene un historial de contaminación peligrosa del agua. En 2016 en el centro-este de China hubo un colapso de una pila de escoria alcalina que arrastró autos y contaminó un río importante.

Otra pregunta que se cierne sobre el sodio es si el litio va a seguir siendo caro. Los precios del litio se cuadriplicaron desde 2017 hasta noviembre pasado, pero desde entonces se redujeron levemente.

También existen dudas sobre la durabilidad de las baterías de sodio. “Las compañías eléctricas quieren ver cómo funcionan las baterías de sodio durante años al aire libre, no solo en los laboratorios”, indicó David Fishman, consultor del sector energético de Lantau Group, una firma consultora.

La demanda de baterías está creciendo rápidamente y es poco probable que el litio siga siendo el material dominante indefinidamente. “El sodio tiene un papel, sin dudas”, dijo Henry de BHP, a modo de conclusión. “Y China está a la vanguardia de la investigación en el tema”.

Estudian el uso de nanotecnologia para la inflamación cronica del higado

Investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, junto con colegas de la Universidad de Mainz, en Alemania, desarrollaron un tipo de nanopartículas que, en pruebas de laboratorio, mostraron ser eficaces para reducir la inflamación crónica del hígado y podrían conducir a nuevos tratamientos.

Los glucocorticoides sintéticos, como la dexametasona, son medicamentos de uso común para reducir la inflamación y suprimir el sistema inmunológico, que se utilizan para tratar una amplia variedad de afecciones, como asma, artritis, problemas en la piel, alergias e inflamación hepática, entre otras. El problema es que estas drogas pueden generar efectos no deseados, como aumento de los niveles de azúcar en la sangre y de peso, cambios de humor, mayor riesgo de infecciones (debido a la supresión del sistema inmunológico), úlceras intestinales y hasta retraso en el crecimiento, cuando se toman dosis elevadas durante períodos prolongados. En busca de una alternativa que permita aprovechar los beneficios de estos medicamentos pero evitar sus efectos no deseados, un grupo interdisciplinario de investigadores e investigadoras del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en conjunto con colegas de la Universidad de Mainz, en Alemania, trabajaron durante alrededor de un año en el desarrollo de nanopartículas sólidos lipídicas, dentro de las cuales encapsularon dexametasona, y obtuvieron resultados promisorios en el laboratorio. “Las nanoformulaciones tienen la ventaja de reducir los efectos adversos y las dosis. En este caso en particular, esto era muy importante de lograr porque la patología que estaban tratando de atender en el Hospital de Niños de la Universidad de Mainz era la inflamación crónica del hígado en niños”, explica Ignacio Rivero Berti, que es investigador del CONICET en el Laboratorio de Nanobiomateriales del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI). Esto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que algunos de los efectos adversos del uso prolongado de dexametasona a edades tempranas pueden generar secuelas permanentes, como la limitación o el retraso del crecimiento.

Vanina Lombardi

Massa anunció que se podrán pagar algunas importaciones con yuanes

El Gobierno anunció hoy que permitirá abonar importaciones provenientes de China en yuanes. Así lo informó el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al embajador de China, Zou Xiaoli, mientras que señaló que más tarde se darán más detalles. “La Argentina deja de pagar importaciones en dólares y pasa a yuanes”, indicó el funcionario.

“Se activa el swap con China. En mayo se van a reemplazar 1070 millones de dólares que se iban a pagar en dólares, pagándose por yuanes porque son importaciones de China”, indicó el titular del Palacio de Hacienda, y precisó: “La realidad nos obligó a repensar -a nosotros y al FMI- el acuerdo con la Argentina, nos obligó a redefinir la estrategia de trabajo con importadores y exportadores, y nos obligó a repensar el diseño de programaciones de importaciones”.

¿Qué significa el proyecto? “A partir de un acuerdo con las diferentes empresas, con el ICBC, el Banco Popular Chino y el Banco Central de la República Argentina, reprogramamos el instrumento de pago por más de 1040 millones de dólares de importaciones con origen en China, que dejan de pesar sobre el flujo de salida de nuestros dólares y pasan a ser parte del flujo de salida de Yuanes”, indicó Massa.

Según explicó el ministro de Economía, esta estrategia permitirá adelantar el ritmo de importaciones, cuyas autorizaciones se trabajan -en su mayoría- a 180 días. “Nos permite trabajar en la posibilidad de adelantar el ritmo de importaciones, que se trabajarán a 90 días en lugar de 180 días”, informó.

“Esta liberación de operaciones del Banco Central es mayor fortaleza para las reservas, mayor libertad para nuestra economía, seguir produciendo con bienes intermedios que se importan de China”, celebró Massa en una breve conferencia junto al funcionario chino.

Y remarcó: “Esto es defender el valor del origen China y del valor de las reservas argentinas, porque en el camino habíamos detectado operaciones que de alguna manera se utilizaban para pagar más caro desde Argentina lo que le pagaban más barato a la Republica China”.

Activamos el swap con China junto al embajador Zou Xiaoli, empresarios y cámaras del sector, lo que nos permite pagar en yuanes las importaciones con dicho país y reemplazar 1.040 millones de dólares en abril y 790 millones a partir de mayo.

— Sergio Massa (@SergioMassa) April 26, 2023

La peor de las sequías de nuestra… pic.twitter.com/ur56lpansK

“Quiero agradecer en nombre del gobierno argentino porque esta operación nos da fortaleza, nos da dinámica, nos da la posibilidad de seguir adelante en el sistema de producción y trabajo argentino”, cerró.

Con esta implementación -advirtió Massa- los pagos de estas importaciones “dejarán de pesar” sobre el flujo de salida de los dólares, y pasarán a ser parte del flujo de salida de yuanes. “Se trata de defender el valor de las reservas de Argentina”, señaló.

El anuncio del Gobierno se da después de varias jornadas consecutivas con el dólar libre en alza. Al respecto, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que usaran todo tipo de herramientas necesarias para ordenar el caos que genera el salto de la moneda extranjera, mientras ya contempla renegociar el programa de financiación con el FMI.

Comentario de AgendAR: Esto significa, por supuesto, que se podrán pagar con yuanes las importaciones procedentes de China. Pero no se debe minimizar la medida, anunciada en conjunto por el ministro y el embajador de China, desde ninguna de las dos partes involucradas. China es un importante proveedor nuestro de manufacturas y poder pagarlas en su propia moneda por medio de nuestras exportaciones y el swap que nos ha facilitado, alivia la escasez de dólares que está sufriendo Argentina. Y, obviamente, promueve las exportaciones de China a nuestro país. En la actual situación internacional, teniendo en cuenta la tensión entre China y la potencia, EE.UU, con mayor peso en nuestro principal acreedor, el FMI. El ministro de economía lleva adelante un difícil equilibrio. Como este editor dijo en su blog personal, es mejor negociar con dos Grandes Potencias que solo con una.A.B.F

El ministro de transporte ratifico que la hidrovia seguirá siendo operada por el estado

Daniel E. Arias

8 proyectos – dos ya en marcha – que prometen aumentar las exportaciones de litio

- Argentina se posiciona en el mercado global del litio con una capacidad de producción instalada de 37.500 toneladas de carbonato y una producción anual promedio de 33.000 toneladas, y es considerado el cuarto proveedor global detrás de Australia, Chile y China.

- Se trata de Cauchari Olaroz y Mariana, ambos de la firma china Ganfeng Lithium; Centenario-Ratones de la empresa francesa Eramet; Sal de Oro de la surcoreana Posco; Sal de Vida de la australiana Allkem Lda; y Tres Quebradas de la empresa china Zijin Mining Group.